Приложение 2

И.И.Куринной

БОРЬБА. История, география, закономерности.

Предисловие А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского

Данное исследование написано удивительным человеком - Игорем Игоревичем Куринным. Он – Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РФ, 3-х кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка Мира по самбо, 3-х кратный чемпион Европы, неоднократный призер чемпионатов мира, серебряный призер Всемирных Игр по сумо, спортсмен одного из сильнейших в Европе профессиональных клубов по дзюдо, доктор философии,кандидат педагогических наук, лауреат премии им. М.Ломоносова в области образования.

Являясь руководителем московской спортивной школы «Борец», И.И.Куринной много времени и внимания уделяет воспитанию молодежи. Надо сказать, что круг интересов И.И.Куринного чрезвычайно широк. В частности, в последние годы он активно включился в исследования по Новой Хронологии и обнаружил много интересных фактов, хорошо согласующихся с нашей реконструкцией древней истории. Например, некоторые материалы, обнаруженные И.И.Куринным и связанные с Куликовской битвой, были включены нами в ХРОН4 (четвертый том Семитомника «Хронология»).

В настоящей научной работе И.И.Куринной анализирует мировую историю борцовских искусств. Насколько нам известно, это – первый опыт подобного рода, поскольку здесь изучается не только развитие искусства борьбы во времени (начиная от древности, до нашего времени), но и впервые составляется территориальная карта распределения тех или иных видов боевых искусств. Подход автора – глобальный, а потому очень интересен. Особо важно здесь то, что И.И.Куринной – профессионал высочайшего класса, чемпион, глубоко знающий историю развития боевых искусств и обладающий огромным личным опытом участия в соревнованиях и тренировках по разным видам борьбы, позволяющим ему обнаруживать схожие черты в удаленных, на первый взгляд, борцовских школах разных стран и народов.

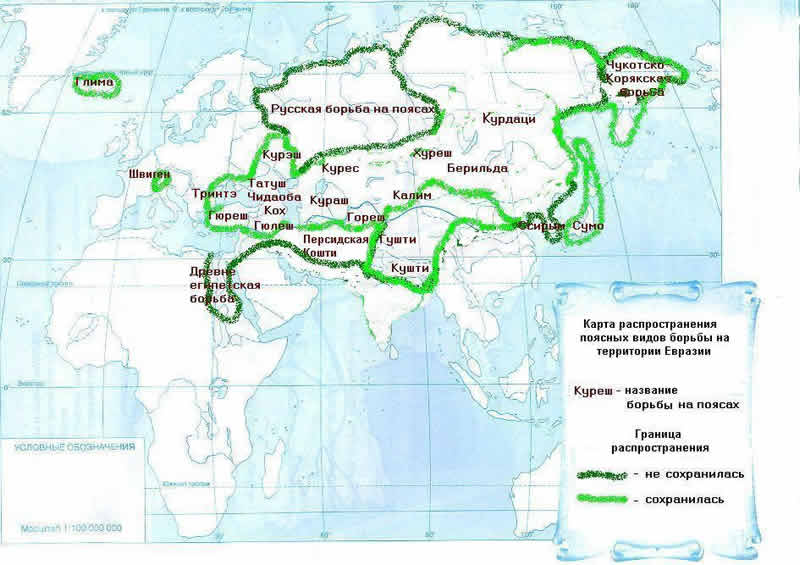

И.И.Куринному удалось обнаружить то, что оставалось скрытым для других исследователей истории борьбы. Успех И.И.Куринного объясняется, в частности, тем, что он взглянул на проблему с новой широкой точки зрения. Главный и достаточно неожиданный результат И.И.Куринного кратко звучит следующим образом. Оказалось, что на огромных территориях Евразии и Африки некогда царил в общем-то единый стиль борьбы. Путем кропотливого анализа И.И.Куринному удалось восстановить географию его распространения. Получившийся результат оказался удивительным. Оказалось, что обнаруженная И.И.Куринным «страна единого стиля борьбы» поразительным образом совпадает с территорией Великой = «Монгольской» Империи XIV-XVI веков. Получается, что борцовское боевое искусство возникло как ордынско-русское и долгое время доминировало во всех землях, входивших в Великую Империю. Затем, после раскола Империи в XVII веке, единая «монгольская» система борьбы распалась на отдельные школы. Потом кое-где прежнее искусство борьбы было забыто, а кое-где оно трансформировалось под влиянием изменившихся местных обычаев. Тем самым, обнаружилось новое и совершенно независимое подтверждение правильности нашей реконструкции.

Данное исследование И.И.Куринного открывает новое и перспективное направление в изучении истории спорта.

А.Т.Фоменко, Г.В.Носовский

Введение.

Борьба, пожалуй, самый старый вид состязаний между мужчинами. Фрагменты борцовских схваток изображены на древнейших артефактах мира – стенах гробниц, осколках амфор, в наскальных рисунках. В самом дальнем закутке обитаемого мира средневековья – Японии великие чемпионы (якодзуны) по почестям приравнивались к родственникам императора. Практически во всех странах средней Азии ни один важный момент жизни семьи и общества (свадьба, сбор урожая, народный праздник) не обходился, да и сейчас не обходится, без соревнований по борьбе. Как нас учат историки, в самой древней культуре Европы – античной Греции борьба была наиболее почитаемым видом спорта, входившим в программу первых олимпийских игр. В Древнем Египте борьба так же оставила свой след в дошедших до наших дней материальных воплощениях этой некогда мощной культуры. Известны археологические свидетельства присутствия (и не только присутствия, но и всяческого прославления) борьбы у древних народов, населявших некогда Францию, Швейцарию, Канарские острова, Турцию, Сенегал, Судан, Австралию, Индию, Южные острова Тихого океана. С борьбой связано множество мифов и легенд. В борцовских поединках выясняли отношения боги и герои, решались судьбы империй и исходы сражений. Много ли областей деятельности человека оставили столь широкий и глубокий след в истории и культуре столь разных по времени и географии цивилизаций? Не так много. Интересно было бы разобраться с данным вопросом подробнее, так как ясно вырисовывается картина некоторого всемирно распространённого явления, которое, как мы покажем ниже, имеет ряд интересных закономерностей, наводящих на мысль о хотя и «лежащей на поверхности», но, тем не менее, мало проанализированной системе.

Борьба сегодня.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Несколько десятков видов спорта, в основе которых лежат якобы очень древние единоборства, будто бы независимо родившиеся в разное время в разных местах планеты. Эти виды спорта до сего дня весьма популярны во всём мире, особенно в странах Азии, Кавказа и на юге России. Есть немало стран, где до сих пор культивируются и почитаются исключительно борцовские дисциплины. Даже в современной Москве, где население никак не заподозришь в излишнем следовании традициям и дефиците вариантов реализации своих двигательных потребностей и где культивируется более 60 видов спорта, часть из которых более чем активно пропагандируется через СМИ, борцовские дисциплины в совокупности прочно занимают первое место по популярности среди молодёжи.

Сравнительная статистическая таблица популярности видов спорта в Москве по состоянию на 2003-2004 год. Составлена на основе данных из [к1].

Виды спорта |

Количество занимающихся в спортивных школах (человек) |

| Единоборства | 14 640 |

| Водные виды спорта | 10 670 |

| Футбол и мини- футбол | 10 200 |

| Баскетбол | 9 108 |

| Ледовые виды спорта (хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек) | 6 900 |

| Лыжные виды спорта | 6 440 |

| Гимнастика спортивная, художественная, акробатика и батут | 6 125 |

| Лёгкая атлетика | 4 139 |

| Тенис настольный | 1 538 |

| Шахматы | 1 100 |

В принципе, здесь нет ничего удивительного, так как с точки зрения физического развития борьба не имеет себе равных по универсальности подготовки. Только борьба предъявляет высочайшие требования ко всем пяти физическим качествам спортсмена (силе, выносливости, быстроте, гибкости и ловкости), развивая их одновременно и, при этом, является прикладным видом спорта, то есть тем, который имеет высокое практическое значение для жизни. Это свойство единоборств, очевидно, было замечено очень давно, оценено и принято на вооружение. Однако, единоборства единоборствам рознь. И тут кроется первое интересное наблюдение.

Два ярко выраженных класса единоборств.

Цель любого единоборства - получить преимущество над соперником в схватке. Это достигается путём либо получения позиционного преимущества (то есть в положении тела), либо проведения такого приёма (как правило, заранее изученного и отработанного), при котором соперник не может дальше вести поединок, будучи не способен защищаться и атаковать. Хотя в современных видах спорта, ввиду их гуманизма, правила ограничивают степень проведения того или иного технического действия, их изначальное предназначение не вызывает сомнений. Например, удар в голову призван лишить соперника сознания и, если рядом нет судьи, то, отправив своего оппонента в нокаут, Вы можете делать с ним что хотите. Он некоторое время абсолютно не способен Вам противостоять. Болевой приём, не остановленный вовремя судьёй, приведёт к перелому сустава, кости или разрыву связок, что, естественно, лишит соперника возможности эффективно продолжать поединок. Удушение лишит оппонента сознания, отдав его Вам в полное безраздельное пользование и т.д. Очевидно, что изначально создание систем таких приёмов было призвано увеличить шанс на победу (читай: шанс на сохранение жизни) освоившему их воину. В условиях господства холодного и отсутствия скорострельного оружия стимул к разработке и освоению способов достижения победы в рукопашной схватке более чем убедительный. И здесь мы наталкиваемся на первую интересную закономерность.

Все старые единоборства очень чётко делятся на бросковые и ударные. Бросковые единоборства подразумевают наличие плотного контакта с телом соперника. Основа этих видов поединка – захват. Вся техника строится на захвате корпуса или конечностей оппонента. Будет справедливо даже сказать, что эти виды борьбы начинаются с захвата, то есть, как только произошло плотное соприкосновение двух поединщиков. Наиболее яркими представителями таких единоборств сегодня являются самбо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба. В другом же типе единоборств напротив, касание тела соперника должно быть максимально коротким. Победа достигается посредством нанесения ударов своими наиболее крепкими и нечувствительными к боли частями тела по наиболее болезненным или жизненно важным частям тела соперника. Здесь, как правило, традиция иная. Схватка останавливается при наличии клинча, то есть плотного захвата. Таким образом, схватка в ударных видах спорта заканчивается как раз там, где начинается в бросковых. Наиболее яркими сегодня представителями ударных видов спорта являются бокс, карате, таеквондо, кикбоксинг. Все перечисленные виды спорта имеют свою достаточно стройную систему приёмов, методику тренировок, философию и традиции, но только в рамках указанной концепции. Само по себе довольно странно, что до нас не дошло из глубины веков ни одной универсальной системы, объединяющей бросковую и ударную технику «в одном флаконе». Мысль создания такой системы настолько очевидна, что сегодня как грибы после дождя появляются всё новые и новые виды боевых искусств, внутри которых предпринимаются подобные попытки. Почему же раньше было не так? Почему не возникал спрос на создание универсальной системы, состоящей из ударов, бросков и партера одновременно? Значит, не было нужды. Хотя глухо и утверждается, что древние делали попытки создания универсального боевого искусства, такого, например, как Панкратион, который входил в программу античных Олимпийских Игр и где, якобы, дозволялось одновременно и бить и бороться. Однако, во-первых, до наших дней это всё дошло лишь в форме слухов, а живой системы мы не наблюдаем. А во-вторых, это скорее была попытка решить извечный спор, что сильнее - «бокс или борьба», которые уже по отдельности в олимпиаду входили и до того. Что-то вроде сегодняшних боёв без правил, где участвуют спортсмены, представители разных школ единоборств, а собственно школы боёв без правил не возникает. По крайней мере, нам сегодня о школе (в смысле цельной системы подготовки) Панкратиона ничего не известно. Видимо, на то были какие-то причины.

Взгляд в корень.

В результате анализа около 300 более или менее известных в мире на сегодня систем приёмов (видов единоборств) можно сделать вывод, что добрая половина из них создана конкретными людьми в конце 19-го - начале 20-го века как компиляция и отбор по каким-то принципам тех лучших приёмов, которые существовали на момент жизни автора в рамках уже известных систем. Дата и история их создания довольно хорошо известна. Дело в том, что создать целостный и эффективный вид единоборств, что называется «с чистого листа», практически нереально в рамках жизни одного человека. Можно придумать новый приём, ну пару приёмов, не более. Пройдёт немало лет, если не десятилетий, прежде чем эти приёмы станут отточенными и зарекомендуют себя как надёжное оружие. На разработку сотен или даже десятков приёмов, необходимых для констатации появления новой системы, не хватит человеческой жизни. Поэтому родоначальники всех новых школ и направлений поступали достаточно стандартно и одинаково. Они просто изучали то, что накоплено на текущий момент в разных стилях, отбирали самое рациональное с их точки зрения, придумывали новые правила или видоизменяли старые и провозглашали создание нового боевого искусства. Так появились Айки джиуджитсу (конец 19-го -начало 20-го века), Айкидо (начало 20-го века), Айрон палм ( половина 20-го века), множество разных стилей карате (начало-середина 20-го века), Дзюдо (конец 19–го - начало 20-го века), Кравмага (середина 20-го века), Сиел (20 век), Таеквондо (середина 20-го века), Хапкидо (вторая половина 20-го века), Самбо (начало 20-го века) и многие другие.

Столь бурный интерес и такой всплеск появления новых направлений боевых искусств в начале 20-го – конце 19-го века не случаен. С одной стороны, ещё велика была роль рукопашного поединка в боевых действиях. С другой стороны, уже стало возможно обмениваться информацией из разных концов страны или даже мира. Люди стали довольно быстро путешествовать, ведя при этом записи, фотографируя, а затем издавая книги солидными тиражами. Ранее конца 19-го века эта возможность была доступна лишь очень состоятельным людям, да и риск подобного предприятия был слишком велик. В связи со сказанным было бы интересно опуститься в прошлое и постараться увидеть те корни, из которых выросли современные системы боевых искусств. Очевидно, это должны были быть очень самобытные и разнообразные виды единоборств, такие же разные, как народы и эпохи, их создавшие. Техника достижения победы оттачивалась в течение веков, проходила, так сказать, естественный отбор, свято хранилась культурами разных народов, раскиданных по бескрайним просторам Европы, Азии и Африки, передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней в виде национальных видов борьбы, присутствующих практически у каждого народа Евразии.

Итак, отступив вниз во времени, скажем, на 300 лет, мы уже обнаруживаем гораздо менее внушительный список видов единоборств известных в мире на тот момент. Здесь приведена сводная таблица по этому вопросу (опущены только единоборства, основанные на владении оружием, так как их изучение лежит за рамками настоящей работы):

Составлено на основе [к5], [к6], [к9], а также на основе собственных данных автора.

| Вид единоборств | Территория распространения |

Когда появилась | Тип единоборства | Наличие техники, основанной на захвате пояса |

| Барильда | Монголия | давно | Борьба | да |

| Бокс | Англия | начало18-го века | удары, броски

(подробно ниже) |

? |

| Вольная борьба | Англия | Давно | Борьба | нет |

| Глима | Исландия | 1000 лет | Борьба | да |

| Джиуджитсу | Япония | 16 век | Борьба | да |

| Капоэро | Южная Америка | 18 век | Удары | нет |

| Карате | Япония, Китай | 16 век | Удары | нет |

| Кенпо | Китай, Япония | 15-16 век | Удары | нет |

| Классическая борьба | Греция, Рим | античность | Борьба | нет |

| Кох | Армения | Давно | Борьба | да |

| Кураш | Узбекистан | 2500 лет | Борьба | да |

| Куреш | Киргизия | Давно | Борьба | да |

| Курес | Казахстан | Давно | Борьба | да |

| Гюреш | Турция | 14 век | Борьба | да |

| Гюлеш | Азербайджан | Давно | Борьба | да |

| Гуштингири | Таджикистан | Давно | Борьба | да |

| Гореш | Туркмения | Давно | Борьба | да |

| Курэш | Татары, Башкиры, Поволжье, Урал, Алтай | Давно | Борьба | да |

| Кушти | Индия, Пакистан | глуб. древность | Борьба | да |

| Муай тай | Таиланд | 16 век | Удары | нет |

| Пакуа | Китай | 16 век | Удары | нет |

| Савате | Франция | 16-17 века | Удары | нет |

| Сумо | Япония | Давно | Борьба | да |

| Трынте | Молдавия | Давно | Борьба | да |

| Ссирым | Корея | 13 век | Борьба | да (монголы) |

| Ушу | Китай | 16 век | Удары | нет |

| Хапсагай, Курдацай - тустуу | Якутия | Давно | Борьба | да |

| Хуреш | Тува | Давно | Борьба | да |

| Чидаоба | Грузия | Давно | Борьба | да |

| Шуа джао | Китай | 3000 лет | Борьба | да |

| Тутуш | Северный Кавказ | Давно | Борьба | да |

| Каляри-ппаятт | Южная Индия | 2500 лет | Удары | нет |

Термин «давно» здесь означает, что время основания единоборства чётко не прослеживается и теряется в глубине веков.

Интересно, что борцовские виды единоборств как бы существовали всегда. В описании их истории всё время проскакивают фразы типа: «Грузинской борьбе на поясах столько же лет, сколько и самому грузинскому народу», «Первые сведения об узбекской национальной борьбе появились более чем 2500 лет назад на заре истории этого народа», «Корни сумо уходят в глубину веков», «Ещё в глубокой древности существовал боевой вид хапсагая» и т.д. В то же время даты появления ударных видов единоборств очень чётко позиционированы во времени. Все они, как один, появились в 16 веке или чуть позже. Попробуем разобраться, случайно ли это. Возможно, это связано с какими-то общественно-политическими процессами, бушевавшими на дальнем востоке в тот период. Забегая вперёд, осмелюсь сделать смелый вывод. Разделение борьбы на два принципиальных класса и преобладание одного класса в культуре одного народа, а другого в другом, - не случайно. Оно обусловлено серьёзными историческими особенностями государства, породившего тот или иной вид боевого искусства. Этот вывод напрашивается сам собой, но насколько он адекватен реалии жизни?

Пояс как атрибут воина.

Весьма интересна тема наличия пояса в большинстве видов борьбы. Причём не просто

верёвочной повязки, запахивающей полы одежды (рубахи, халата или кимоно), а именно серьёзного кожаного или плотного тряпичного пояса, на наличии которого можно строить целый пласт приёмов. Откуда такая традиция и уверенность в наличии у соперника этого, прямо скажем, не очевидного элемента одежды. Обычные люди пояс могли носить, а могли и не носить. Он им, в общем-то, ни к чему. Повторю, что я не имею в виду ненадёжную верёвочку, захват за которую, мягко говоря, сомнителен, а точнее просто опасен. Речь здесь идет именно о прочном поясе, способном выдержать огромную нагрузку при рывке за него атакующего борца, когда масса двух человек умножается на весьма серьёзное ускорение, придаваемое телу атакуемого. Такую силу может выдержать только пояс, специально созданный для боя, – пояс воина. Именно воины носили «силовые» пояса. Это было совершенно необходимо для крепления оружия в походе и защиты живота от ранения.

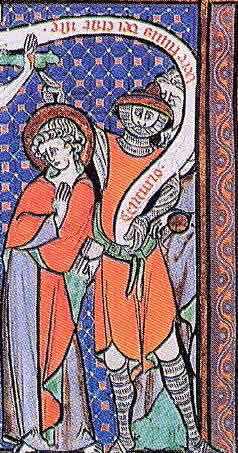

Иллюстрации к вопросу наличия пояса, как необходимого атрибута воина.

Примеры можно приводить бесконечно, причем из культур как азиатских, так и европейских народов.

И здесь мы приходим к интересному наблюдению. Воину не нужна ударная техника руками и ногами. Если у Вас в руках - холодное оружие и между Вами и противником есть некоторое расстояние, то Вам нет никакого смысла бить соперника рукой. Его гораздо эффективнее ударить мечом, копьём или палицей 1Но как только расстояние между вами сократилось на величину менее половины длины руки с оружием - эффективность оружия резко падает, практически до нуля в абсолютно плотном соприкосновении. Снова поднять эффективность оружия можно только одним способом – восстановить расстояние между вами и соперником. Модель и иллюстрацию такой ситуации можно хорошо увидеть в поединке боксёров, которые наносят друг другу грозные могучие удары, но только до тех пор, пока между ними есть хоть небольшое пространство. Как только они вошли в клинч, схватка принимает бесконечно долгий неэффективный оборот. Судья в погоне за зрелищностью сегодня разнимает таких бойцов, то есть снова восстанавливает между ними пространство. Насколько часто возникает такая сцена, может оценить каждый желающий, просмотрев любой из многочисленных боксёрских поединков по ТВ. Я в произвольном бою насчитал в среднем один клинч на 5-6 ударов. Клинчами заканчивается подавляющее большинство острых моментов боксёрского поединка. Однако в реальном неспортивном бою нет судьи и продолжать поединок надо в любом случае. И вот тут приходит на помощь борьба со своими захватами, бросками и переводами в партер. Похоже, мы нащупали главную причину того, почему в давние века ценилось именно искусство ведения борьбы в захвате и бросков. Это было искусство ведения боя ВОИНОМ. Логичное продолжение поединка двух ВООРУЖЁННЫХ людей. Становится понятно, почему так высоко ценилось искусство бросить противника, то есть искусство заставить его оказаться на земле. Это был выход из тупиковой ситуации боя. Это позволяло восстановить необходимое расстояние для нанесения решающего удара ножом, мечом или пикой, причём, когда соперник находится в очень уязвимом положении ВНИЗУ, лишённый возможности передвигаться и эффективно защищаться. Его оставалось просто добить.

А наносить удары руками по человеку в латах, к тому же вооружённому, скажем саблей, просто самоубийство. Даже если Вы потеряли оружие в ходе боя, единственной реальной возможностью победить для Вас является прорваться в плотный захват, нейтрализовав преимущество наличия у соперника оружия. Таким образом, можно сделать вывод, что борьба, в которой присутствует техника, основанная на захвате, и особенно захвате пояса, очевидно, возникла как часть подготовки ВОИНА, вооружённого человека, профессионального солдата, готовящегося к войне. Это чисто логическое заключение довольно ярко подтверждается дошедшими до нас традициями, связанными с поясными видами борьбы. Например, Глима – древняя исландская борьба, где присутствует кожаный пояс, берёт своё начало с забавы (читай тренировки) воинов-викингов во время зимовки и в мирное время. На Кавказе также была распространена борьба на поясах Чидаоба у грузин и Кох у армян. Схватки борцов были смотрами лучших джигитов – воинов. Победители соревнований в среднеазиатских Куреш, Кураш, Хурэш, Курес, Гюлеш, Хулеш и т.д. получали титул Батыра (воина, богатыря).

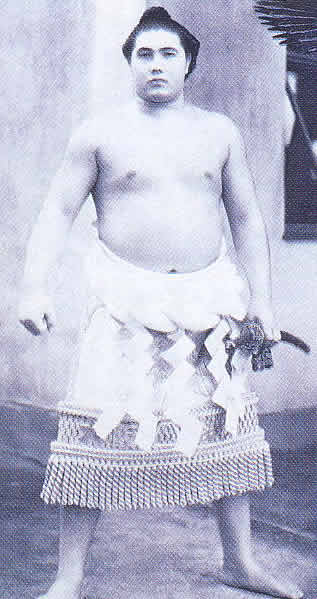

Более того, соревнования, как правило, всегда проходили в комплексе с верховой ездой и стрельбой из лука, что однозначно указывает на комплексную подготовку именно воина. Точно такую же триаду в подготовке воина, кстати, исповедовали и самураи. Чемпион в индийском Кушти получает звание Рустам в честь великого воина персидского эпоса2. В Турции, Азербайджане, Индии и Пакистане победитель в борьбе назывался пехлеваном, то есть рыцарем. Трудно представить, чтобы рыцарем назвали какого-нибудь случайного свинопаса или земледельца. На дальнем востоке наиболее ярко в плане единоборств выделяется Япония. Дело в том, что эта страна долгое время жила в самоизоляции от внешнего мира и донесла до нас много традиций не искажённых европейцами, которые здесь появились довольно поздно - только в последней трети 19–го века. Самыми древними системами ведения поединка без оружия здесь считаются сумо и джиуджитсу. Про джиуджитсу известно, что это изначально была система подготовки самураев – профессиональных воинов (простолюдинам запрещалось заниматься этим искусством). Искусство джиуджитсу долгие годы оставалось клановым и закрытым. Про сумо разговор вообще особый. Сейчас нередко из уст «знатоков востока» можно встретить утверждения, что это изначально была забава японских крестьян, радовавшихся удачному сбору урожая, строительству нового моста в деревне, другим событиям местного значения. Однако истинное сумо было не чем иным как основой подготовки воинов – самураев. Кстати наличие пояса у борцов сумо тоже не случайно. Это очень яркое подтверждение того, что сумо некогда являлось воинским искусством, а воин мог пожертвовать в одежде чем угодно, но только не поясом, на котором крепилось его главное достояние – оружие. Об этом мы ещё поговорим ниже.

Но может быть наш вывод слишком строг? Может, не всё так категорично и наши умозаключения разнятся с реалиями жизни? Возможно, не только воины владели бросковой техникой? Может быть, мирные жители тоже баловались этим? И наоборот. Может, воинские кланы генерировали и ударную технику, ну хотя бы для разнообразия? Давайте внимательно посмотрим на вторую принципиально отличающуюся часть техники - ударную.

Любопытно, но вникая в историю ударных боевых искусств, мы приходим к ещё одному очень интересному выводу. ВСЕ «ударные» виды единоборств есть продукт колонизированных, угнетённых и униженных народов и сословий. Например, Карате (в переводе пустая рука) появилось на Окинаве в 16 веке. Кратко история возникновения Карате звучит так. Некие завоеватели захватили остров и запретили жителям носить оружие. В результате, жители острова были вынуждены разработать систему ведения боя, заменяя оружие собственными конечностями. Были придуманы способы нанесения ударов руками и ногами, выявлены точки прицела ударов, создана теория тренировок. Появилось боевое искусство. Очень похожа история появления китайского Ушу и его разновидностей в 16 веке - Кенпо и Пакуа. В захваченной Манчжурами стране местным простолюдинам тоже было запрещено иметь оружие. Они пытались заменить его чем угодно - нунчаками (палками для обмола риса), шестами, серпами, вёслами и другими предметами крестьянского быта. Естественно, широко использовались и руки – ноги для нанесения ударов.

Европа - также не исключение. В 17-18 веках на базе старинной крестьянской забавы – драки ногами - рождается вид ударного боевого искусства Савате. Впрочем, само слово Савате (дословно оборванец) не оставляет сомнения в том, кто первоначально являлся носителем данного вида единоборств. Это были крестьяне и мелкие бандиты, промышлявшие разбоем. Для тех и других хорошее оружие, видимо, было мало доступно.

В начале 18 века в Англии появляется бокс. На первый взгляд кажется, что мы столкнулись с исключением из замеченного нами правила, поскольку бокс с давних пор был системой самозащиты для многих членов аристократических семей, у которых заведомо не было проблем с покупкой оружия. Достаточно сказать, что первым чемпионом Англии в 1719 году был учитель фехтования (!) Дж.Фигг. Он же разработал первые правила боксёрских соревнований, которые впоследствии видоизменил маркиз Куинсбери. Но выясняется, что и бокс до 1867 года был борцовским видом, в котором не только разрешались, но и приветствовались подсечки, подножки, захваты. В связи с чем, поединки проводились на мягкой основе из песка и опилок в вырытой в земле яме (отсюда, кстати, и само название бокс, то есть коробка). Кулаками же выяснять отношения были склонны именно низшие слои общества. Более или менее современный вид только ударного спорта бокс приобрёл лишь во второй половине 19-го века после введения мягких перчаток3. У российских рабов – крепостных крестьян 17-18 веков, тоже была забава – кулачные бои по выходным и праздникам. И хотя сегодня трудно сказать, была ли школа (в смысле системы обучения) у кулачных бойцов России, сам факт их приверженности к ударному стилю единоборств весьма красноречив.

В качестве последнего штриха приведём пример с появлением такого вида единоборств, как Капоэро. Это ударное искусство появилось в среде рабов, привезённых на заре американской истории в Бразилию из португальских колоний (Анголы, Мозамбика, Гвинеи и Конго). В конце 17–го - начале 18-го века чернокожие рабы часто устраивали бунты, выступали против вооружённых солдат правительственных войск, а также выясняли отношения между собой. Естественно, никакой речи о наличии оружия у рабов быть не могло. Оружие заменялось техникой ударов руками и ногами. Так появилась Капоэра (дословно - скрытая растительность). Данное перечисление можно было бы продолжать и продолжать.

Итак, некая закономерность налицо. Ударная техника характерна для угнетённых народов или слоёв населения, которые по каким-то причинам не имели возможности владеть оружием. В то же время бросковая техника характерна (если не сказать больше – необходимый атрибут) для воинов-господ. Тех, кто имеет оружие, нося его всегда с собой по праву, не пряча, а, следовательно, является представителем правящей элиты. Борьба в захвате - привилегия военного сословия, которому нет необходимости бить противника рукой. У него всегда есть оружие. И наоборот, лишённые другой возможности угнетённые слои общества вынуждены как-то решать проблему отсутствия оружия. Они просто заменяли его своими конечностями, вырабатывая ударную технику. Ударная техника проще и предъявляет меньшие требования к физической подготовке. По сути, это - искусство управлять своим телом. В то время как борьба является искусством управлять не только своим телом, но и телом сопротивляющегося соперника, что на порядок усложняет задачу. Поэтому ударная техника может быть быстрее разработана и освоена, а, следовательно, доступна более широким массам населения.

Ещё раз заметим, что мы рассмотрели практически все мало-мальски известные и существенные боевые искусства без применения оружия, которые старше 300 лет.

Как только мы осознаём такую закономерность, сразу хочется идти дальше и посмотреть на географической карте - где и какие жили народы, и к каким способам ведения рукопашного поединка они тяготели.

География. Борцовская Ойкумена.

Вот примерно так выглядел борцовский мир несколько столетий назад.

Здесь зелёным цветом обведены зоны распространения видов борьбы, имеющих в своём арсенале технику бросков, основанную на захвате пояса. Причём, некоторые виды единоборств дошли до наших дней и, более или менее благополучно, существуют сегодня (их можно увидеть и, при желании, изучить). Они обведены светло-зелёным контуром. Другие виды дошли до нас только в виде воспоминаний (настенные рисунки, описания древних путешественников, письменные документы, и т.д.), но сегодня «в живую» посмотреть на них нельзя. Они исчезли. Территории распространения таких видов борьбы обведены тёмно зелёным цветом.

Все указанные земли соприкасаются между собой, образуя некую территориальную зону, где любили БОРЬБУ С ПОЯСОМ, причём очень сильно идентичную по своим принципам и технике на всём этом гигантском пространстве. Условно назовём её зоной «А». Любопытно, что внутри данной зоны живут народы, которые сегодня причисляют себя к потомкам якобы очень разных цивилизаций.

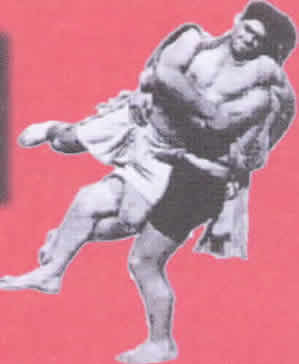

Но как же быть с нашим ожиданием, будто каждый народ выработал свою уникальную систему приёмов? Ведь между, скажем, Грузией и Японией ни много, ни мало 10000 км гор, пустынь и водных препятствий. Само по себе не близко, особенно при отсутствии авиации. А кроме того, японцы весьма враждебно были настроены к чужакам. Они не особенно чтили чужеземцев в средние века (в том числе грузин), да и про путешествие японцев в Грузию известно не много. Наверное, и виды борьбы этих народов должны быть очень самобытны и уникальны? Однако наши ожидания не оправдываются. Посмотрите на прилагаемые иллюстрации.

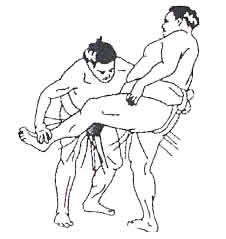

Обвив - «визитная карточка» грузинской национальной борьбы – чадаобы. Взято из [к5], стр. 176. Сегодня не многие борцы могут похвастаться стабильным исполнением приведённого приёма, и он весьма редок.

Схватка великих борцов сумо якобы 12 века Кавадзу Сабуро и Матоно Горо. Взято из [к4] стр. 56. Гравюра 17 века. Обвив очень редкий и неочевидный в исполнении приём. За всю документальную историю сумо он был зафиксирован, скрупулезно ведущими статистику японцами, всего один раз (!) на майском турнире 1980 года. Однако это не мешает ему входить в относительно небольшое число канонических приёмов сумо. Видимо, это обусловлено некими историческими причинами.

Даже неспециалист поймёт, что на них изображён один и тот же приём. Это – обвив, «визитная карточка» грузинской чадаобы. А второй фрагмент, между тем, - не что иное, как схватка великих борцов сумо якобы 12 века Кавадзу Сабуро и Матоно Горо, изображённая на старинной гравюре 17 века. К данной гравюре мы ещё вернёмся. Случайность? Может быть. Хотя техника такого броска далеко не тривиальная. Даже зная, что этот прием очень хороший, сегодня не многие борцы могут похвастаться стабильным его исполнением, и он весьма редок. А вот ещё один пример из книги Д.Л. Рудмана «Самозащита без оружия. От Виктора Спиридонова до Владимира Путина»:

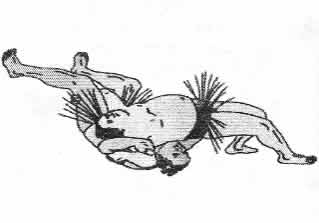

Рисунок из германской книги по самозащите 1674 года издания.

Рисунок из японской книги по джиу-джитсу 1906 года издания.

то у кого подсмотрел? - задаётся вопросом автор. «Очевидно, японские мастера бывали в Европе и читали книги в тамошних библиотеках» – отвечает он сам себе. (Взято из [к5], стр. 7).

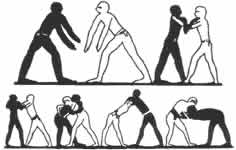

А здесь приведены якобы сверх-древние рисунки, изображающие приёмы борьбы, взятые со стен египетской гробницы в селении Бени Гассан (Средний Нил, якобы 2100 г. до н.э.) (левый столбец; прорисовки сделаны заслуженным архитектором России В.А.Григорьевым ). Сравните с каноническими приёмами сумо, которые культивировались в 12000 км от Египта в будто бы совершенно иную историческую эпоху (по самым вольным допущениям через 2000 лет!) (правый столбец).

Явно изображено то, что сегодня называется «Мельница».

Тасукидзори – мельница. Один из канонических приёмов сумо.

Бросок за ногу с захватом бедра (не очень понятно одноимённого или разноимённого, но это не важно. Есть аналог и того и другого)

Коматасукуи. Бросок за ногу с захватом бедра. Один из канонических приёмов сумо.

Бросок за ногу с захватом голени.

Кодзумадори. Бросок за ногу с захватом голени. Один из канонических приёмов сумо.

Проход в ноги и бросок захватом двух ног.

Идзори. Проход в ноги и бросок захватом двух ног. Один из канонических приёмов сумо.

Не знаю, как это называлось по-древне египетски, но сравните с рисунком из соседней колонки.

Сюмокудзори. Бросок назад с плеч. Один из канонических приёмов сумо.

Обратите внимание, что у «древнеегипетских» борцов есть пояса. Не прорисована никакая одежда (возможно, её и вовсе нет), но пояса выделены очень чётко.

таких примеров можно приводить великое множество. Слишком большое, чтобы списать всё на простую случайность. Впрочем, даже в самом наименовании большинства азиатских национальных видов борьбы кроется утверждение, что это - некогда распространённое по большим территориям единое знание и умение. Кураш4 , Куреш, Гулеш, Хуреш, Курес, Гюреш … - можно ли сомневаться, что это изначально одно и тоже слово.

Возьмём за основу то же сумо, как:

1. наиболее древнее искусство борьбы;

2. наиболее удалённое географически и закрытое политически от остального мира, то есть наиболее первозданное искусство, восходящее к древности.

Сравним сумо с национальными видами борьбы других народов Европы и Азии, удалённых от Японии и, казалось бы, совершенно на неё не похожих во всех иных сферах жизни. Непохожими сегодня эти народы оказываются во всём, кроме разработанных приёмов борьбы. Есть ли среди бросков, входящих в 72 канонических приёма сумо хоть один (!), который не присутствовал бы в других видах борьбы с поясом? Отвечу однозначно - нет. Случайно ли совпадение техники, родившейся и бережно пестовавшейся на удалённых задворках цивилизации с техникой борьбы других народов? Теоретически возможно, но маловероятно. Ситуация очень похожа и при сравнении других видов борьбы между собой. Подножки, подсечки, зацепы, обвивы, броски через бедро и через грудь как бы кочуют из национальной борьбы одного народа в национальную борьбу другого. Причём ещё раз замечу -не только между родственными и соседними во времени и пространстве культурами, но и между народами, отстоящими друг от друга якобы на тысячелетия во времени и на тысячи километров в пространстве.

Само по себе данное наблюдение не является открытием. Специалисты давно видят факт очень сильной похожести не только отдельных приёмов, но и принципов построения сватки в целом у самых разных народов.

Читая литературу, посвящённую подобным вопросам, нередко можно встретить фразы типа: «этот вид единоборств очень похож на японское дзю-дзюцу», - но тут же автор гонит от себя эту крамольную мысль и продолжает - «однако это только внешнее сходство, так как эта борьба намного старше, и появилась совсем в другом месте Азии». А какое ещё может быть сходство? - хочется спросить в таких случаях.

На сайте http://turkey-info.ru/articles/guresh.html приведены впечатления путешественника, познакомившегося с турецкой национальной борьбой Гюреш. Достаточно подробно и интересно описав свои наблюдения, он заключает: «Позже я узнал, что на четвертом международном чемпионате по японской борьбе сумо, проводившемся в 1995 году в Японии, неожиданно для всех турецкий борец Ахмет Ташчи занял третье место среди 138 спортсменов из 47 стран мира. Интересен этот факт еще и потому, что Ташчи, будучи четырехкратным обладателем золотого пояса (по Гюреш - Авт.), с борьбой сумо был знаком только понаслышке, что, впрочем, не помешало ему победить подряд шестерых гораздо более опытных в сумо спортсменов и проиграть только чемпиону Японии». Конечно для человека, воспитанного на длинной скалигеровской хронологии, этот факт более чем удивительный. Как мог спортсмен, занимающийся в Турции своим национальным видом борьбы, не имея практики в национальной борьбе Японии, культивируемой за 10000 км, так здорово выступить? Таких примеров очень много.

Естественно, все это приходится как-то объяснять и комментировать. Некоторые отстаивают позицию естественности схожих бросков. В двух словах их позицию можно сформулировать так: если Вам нужно изобрести технику бросков, то Вы, даже будучи негром преклонных годов, всё равно рано или поздно придёте к изобретению броска через бедро или зацепа голени, так как число возможных вариантов броска соперника наземь невелико из-за ограниченности числа ног и рук участвующих в приёме. Возможно. Хотя и не слишком очевидно. Почему-то ни племена Амазонии, ни коренные племена Африки, ни аборигены Австралии не выработали таких искусств. Да и в Азии не всё так просто. Начиная с определённых географических мест, уже нет такой похожести между единоборствами. Об этом чуть ниже.

Другие комментаторы склонны считать, что взаимодействие культур в древности было вполне неплохо отлажено, и люди не испытывали проблем с сохранением и передачей информации через годы и расстояния. Сохранились же будто бы в течение нескольких сотен лет напевы слепого Гомера в цепкой памяти народа Европы до того момента, когда впервые были записаны на бумаге. Вот, например, какую точку зрения приводит в своей книге, посвящённой истории и традициям сумо, известный знаток этого вида спорта Олег Иванов в своей прекрасной работе «Сумо: живые традиции древней Японии»: «Сегодня никто не может сказать наверняка, где зародилось сумо. Имеются археологические свидетельства того, что виды борьбы, похожей на него, существовали ещё в 3000 г. до н.э. в Персии и Египте. Впоследствии они были отслежены во многих местах, в том числе в Сенегале, Судане, на Мадагаскаре, во Франции, Швейцарии, на Канарских островах, в Турции, Афганистане, Индии, на территории бывшего СССР, в Монголии, Корее, Вьетнаме…Археологические находки, относящиеся к 3-6 вв. н.э. также свидетельствуют о существовании сумо в древней Японии» [к4, стр. 196]. То есть утверждается, что 5000 лет тому назад существовала борьба, похожая на сумо в северной Африке. Потом, через 3500 лет, когда Египетская цивилизация уже давно почила в бозе, такое же искусство неожиданно возникает в Японии. Еще через полтысячи лет - в Европе, а заодно и практически во всех основных странах Ближнего и Среднего Востока. Чтобы устранить элемент чуда в этом процессе, комментаторы «используют» некие кочевые племена, которые, дескать, в периоды отсутствия цивилизаций на некоторой территории, бережно хранили накопленные знания, а заодно и переносили их между народами5.

Для меня же довольно очевидно, что мы имеем дело с некогда единой системой подготовки воинов, которая родилась и отшлифовалась в недрах единой культуры – культуры профессиональных военных, прошедших просторы Евразии и оставивших следы своего пребывания на завоёванных территориях. Этот процесс вряд ли был слишком длительным и уж точно не отличался многовековыми лакунами – периодами забвения всего и вся. Иначе был бы нарушен основополагающий принцип обучения, так называемый принцип трёх «П» – последовательность, постоянство и постепенность. После распада единого государства его осколки сохраняли многие традиции, в том числе обычаи военной подготовки и методику тренировки профессиональных воинов. Эти традиции оставались жить в среде местных народов даже после исчезновения или ассимиляции изначальных носителей этой культуры.

Вопрос для анализа6. Существует ли сегодня историческая концепция, которая допускает наличие единого во времени и пространстве средневекового государства от Исландии до Японии?

Следует ещё раз сказать, что так естественно выглядящие сегодня приёмы борьбы, к которым мы привыкли, на самом деле не являются самоочевидными. Задача поставить соперника на третью точку имеет смысл только в достаточно узком применении (мы уже говорили об этом вначале). Сам же принцип построения схватки и способы достижения победы могут быть сколь угодно разными. Например, ни индейцы Амазонии, ни аборигены Австралии, ни негры Африки, не явили миру ничего подобного курешу или хапсагаю. Племена, не вошедшие в зону «А», решали проблему самозащиты без оружия довольно оригинальными способами.

Например, на юге Индии был распространён такой вид единоборств как Калляри-ппаятт. Носителями этого искусства были темнокожие жители субконтинента, которые жили здесь ещё до прихода ариев (то есть якобы очень и очень давно). Что же придумал для победы в безоружном бою этот древний народ. Оказывается, приёмы боя голыми руками и ногами основаны на подражании животным (змее, льву, пантере, тигру, слону и т.д.). Бойцы прыгают друг перед другом, приседают, стараются попасть пальцами по некоторым известным им болевым точкам на теле противника и т.д. Это действительно оригинально. Интересно, что наиболее древний трактат по каляри-ппаятт был записан будто бы около двух с половиной тысяч лет назад на пальмовых листьях (!?) и благополучно дожил до наших дней. Здесь, как говорится, без комментариев. Хотите верьте, хотите нет.

Во Вьетнаме был распространён стиль рукопашного боя Ким-ке (золотой петух). Этот стиль, как можно догадаться из названия, основан на подражании дерущемуся петуху. Как и положено ударному стилю, он родился в среде неких повстанцев-крестьян. Чтобы долго ничего не объяснять подчинённым, некий мастер Нгуэн Лы просто ссылался на то, как бьёт и прыгает петух. Соответственно техника такого единоборства изобилует ударами головой (как бы клювом), размашистыми ударами руками с открытой ладонью (как бы крыльями), прыжками и т.д. Это тоже мало похоже на борьбу из зоны «А».

В Корее среди местного населения в домонгольский период преобладали ударные виды единоборств. А вот ссирым – обычную борьбу на поясах с бросками и без ударов - в Корею занесли как раз монголы во время оккупации полуострова в 13 веке.

Противостоявшие монгольскому завоеванию китайцы придумали ушу, которое жило в трудно доступных гористых местах Тибета в удалённых монастырях. После установления власти императора династии Цин в 1644 году, война внутри страны продолжалась. Монахи из монастырей Тибета создавали стили борьбы и преподавали их повстанцам. Их (монахов) на создание нового стиля ушу могло вдохновить что угодно, например, поединок журавля и обезьяны. Так родился известный до сих пор стиль хип-гар. Его создатель увидел, что журавль точным движением клюнул обезьяну в глаз, и создал искусство поединка между людьми. Техника ушу очень разнообразна и, может быть, основана на кувырках, падениях, финтах, ударах пальцами, вращениях ладонями и т.д. Это совсем не похоже на поясную борьбу. Кстати, большое количество ударных стилей и школ в Китае, Корее и Японии, видимо, связано именно с длительным угнетением населения этих территорий иноземцами.

Наиболее похожий на борьбу из зоны «А» вид единоборств выработала Европа где, якобы с умопомрачительной древности, была распространена классическая, она же греко-римская, она же поздняя французская борьба. Однако, борцы раньше здесь выступали обнажёнными и без пояса. Более того, в греко-римской борьбе запрещается использовать свои ноги для атаки, а ноги соперника как объект атаки. Трудно назвать причину, по которой воин в настоящем бою должен был бы лишить себя такого огромного арсенала, как борьба ногами. Ведь на карту поставлена собственная жизнь. Скорее всего, «греко-римская борьба» - это были просто некоторые физические упражнения для оценки силы мужчин, не имеющие ничего общего с боевыми искусствами. Как, например, сегодня борьба на руках (армреслинг), является в определенном смысле борьбой, но при этом не имеет ничего общего с реальной самозащитой. Косвенно такое мнение подтверждается тем, что по некоторым сведениям из официальной версии истории Олимпийских игр, древние спартанцы (очень, якобы, любившие разного рода физические занятия) никогда не принимали участие в олимпиадах, а, следовательно, и в соревнованиях по греко-римской борьбе, считая, что это отвлекает их от подготовки к настоящей войне, и что вообще «чистый спорт» - это занятие, не достойное воина. Хотя, следует признать, что все сведения об Олимпийских играх древности, широко распространяемые сегодня в самых разнообразных трудах самых разных авторов, весьма противоречивы и их достоверность нуждается в серьёзной проверке.

На других территориях вне зоны «А» мы либо вообще не видим боевых искусств, либо можем встретить технику на ударах локтями, плечами, головой, прикосновениях, которые полностью парализуют противника или даже умерщвляют его (? - Авт.). То есть на принципиально иных приёмах достижения победы, нежели в зоне «А». Это ещё больше убеждает нас в неочевидности бросковой техники, на чём настаивают некоторые специалисты.

Анализ географии единоборств.

Теперь посмотрим внимательно на зону «А». В данной зоне, как мы уже отмечали, были распространены очень похожие по принципу построения схватки и технике виды борьбы. Однако явно выделяются территории, где сегодня «живые» искусства мы уже не наблюдаем, либо видим очень жалкие остатки таковых. Любопытно, но к таким территориям следует отнести земли, населённые сегодня наиболее склонными к экспансии в недалёком прошлом народами – турками и русскими.

Может в России и не было никогда поясной борьбы, а были только кулачные драки крестьян? Оказывается, была. Сегодня мы часто встречаем сведения из работ многочисленных исследователей, что когда-то давно, существовала какая-то русская борьба на поясах «в схватку», что «Москва любит бить с носка7", что дружинники (профессиональные солдаты) забавляли русских князей борьбой с медведями, что старый казак Илья Муромец из седых былин профессионально боролся со многими своими врагами по ходу совершения своих подвигов. Но можем ли мы сегодня посмотреть русскую борьбу, изучить её, оценить технику, которую она дала миру воочию? Нет. Она исчезла8 . Предпринимались и продолжают предприниматься попытки воскресить это наследие наших предков. Энтузиасты роются в архивах, ездят по стране, ищут, но не находят. Так, может быть, всё-таки её и не было вовсе? Можно допустить, что не было техники деревенских драк, и кто сильнее бил тот и был прав. Но можно ли выиграть у медведя, не владея техникой броска? Практически нереально. Медведь - очень сильное и тяжёлое животное. Самый маленький взрослый медведь весит вдвое больше крупного человека. И если практически все схватки заканчивались победой человека, следовательно, он наверняка имел, что противопоставить зверю.

Ещё в 18-19 веке эту борьбу, видимо, любили в нашей стране. В своей статье в Берлинской энциклопедии 1794 г. Г. Виет так описывает русскую борьбу:

«Русские имеют обычай показывать... свою ловкость и силу в борьбе. Они... стремятся схватить друг друга и повалить, подставляют друг другу ноги, что является одним из основных приемов для победы над противником... Некоторые из этих борцов обладали необыкновенной силой, но их способ борьбы не вызывал несчастных случаев: не обнаруживалось ни переломов рук или ног, ни сильных ушибов» [к10], стр. 402.

Отсутствие травм указывает на то, что в русской борьбе уже тогда была своеобразная техника безопасности — способы страховки товарища и самостраховки. Кроме того, видимо, борцы много тренировались, так как выступление в соревновательных схватках нетренированных атлетов обязательно приводило бы к высокому травматизму.

В 1847 г. этнограф А. Терещенко писал: «Искусные борцы берут не силой, а ловкостью: противник старается схватить своего противника так, чтобы он потерял равновесие, — тогда смело может повалить или бросить его на землю, как игрушку» [к11], стр. 80-83.

Выведение из равновесия соперника перед броском есть высшая форма технической подготовки, однозначно указывающая на наличие высокой школы борьбы.

Поединок в борьбе на кушаках ярко описан М. Горьким (большим знатоком быта русского народа) в его произведении «Дело Артамоновых».

Путешествовавший по России в 18-ом веке академик И.И. Лепёхин проводил даже сравнительный анализ русской и татарской борьбы (т.е. был предмет анализа).

В.И. Даль также сравнивал татарско-башкирскую и русскую борьбу, отмечая, что в отличие от татар у русских дозволяется кроме пояса захватывать ещё и отворот одежды (вороток)9.

Т.е. есть достаточно многочисленные и веские основания полагать, что русская борьба на поясах была весьма распространённым явлением ещё в 18-19 веках.

Однако, на территориях Российской империи основатели самбо, собиравшие и описывавшие лучшие приёмы национальных видов борьбы в начале 20-го века, застали «живыми» в основном только национальные виды народов Средней Азии. Мы вынуждены заключить, что живое русское воинское искусство пропадает как раз там и тогда, где в вооружённой борьбе победила пришедшая на Русь европейская цивилизация, распространившаяся здесь с 17 до 19 века. До наших дней старинные борцовские виды дожили лишь там, где просвещённые европейцы появились или относительно поздно (после середины 19 века) или в результате бескровного присоединения. Как, например, в случае с Грузией, которая присоединилась к Российской империи Романовых не в результате захвата её земель, а добровольно, по собственной инициативе. Перечислим земли России, где сохранились старинные национальные виды борьбы:

Казахстан (присоединён к Российской империи в 1822-1854 годах);

Туркмения, Узбекистан, Киргизия (присоединёны к Российской империи после 1873 года);

Грузия (присоединена к Российской империи в 1801 году, но без завоевания);

Другие регионы большого Кавказа (присоединены к Российской империи после 1859 года);

Монголия (под влиянием России с 1900 по 1914 год).

А вот на северном Кавказе, где были довольно кровопролитные войны, и который был завоёван силой, боевые искусства остались как воспоминание, хотя коренные народы до сих пор очень любят бороться, выступая практически во всех видах спорта, связанных с единоборствами.

Очень странно, также, что «старушка» Европа внесла в дело развития боевых искусств весьма скромный вклад. Войн в Европе в средние века было никак не меньше, чем в Азии, но боевые европейские искусства генерировали только оборванцы типа французского савата и российских крестьян с их кулачными боями во время праздников (от нечего делать). Конечно, здесь может быть несколько точек зрения. Можно объяснить данный факт тем, что профессиональные военные Европы пошли иным путём, а именно наращивали свой военный потенциал не за счёт самосовершенствования, а через технологические достижения своего времени – тяжёлые латы и современное оружие. Конечно, в тяжёлых латах трудно продемонстрировать высокую технику борьбы. Может быть, так и было. Можно также предположить, что западные европейцы просто оказались неспособны к созданию подобных систем или не захотели их создавать по неким непонятным причинам. Хотя считается, что на территориях древних англичан и древних швейцарцев свои виды борьбы когда-то давно все-таки были. Но сейчас интерес к ним угас и «в живую» можно при очень большом желании посмотреть только на старую швейцарскую борьбу с поясом швайцершвиген, сохранившуюся в труднодоступных Альпийских горах, и на самом удалённом районе Европы - в Исландии.

Однако, возможен и другой вариант. Боевые европейские системы действительно существовали, были распространены и были достоянием военного сословия в Европе так же, как и в других местах мира, но в какой-то исторический момент исчезли носители этого искусства, унеся с собой в небытиё свои знания и умения. Вспомним, что именно там, где сегодня мы не видим национальных видов борьбы, но имеем воспоминания о них, происходили коренные социальные катаклизмы, связанные с изменением общественного строя и уничтожением потомственных военных кланов. В 17 веке протестантская Реформация коренным образом изменила лик Европы, приведя в ужас современников масштабами кровопролития и разрушений. Население Европы (где сегодня мы не видим значимого числа боевых искусств) сократилось в несколько раз. На территории Московской России (где умерла столь популярная некогда забава, как борьба) в 18 веке окрепшие Романовы окончательно покончили с «пережитками старины» в религии, истории, языке, обычаях и т.д. Калёным железом в прямом и переносном смыслах выжгли старую до-романовскую элиту, порубили головы стрельцам, выдавили на окраины казачество (профессиональное военное сословие), а в 1775 году разгромили и упразднили Запорожскую Сечь. В это же время, после поражения войск Пугачёва, Романовыми разгромлено Сибирское царство – Великая Татария, на территориях которой развернулись, видимо, масштабные репрессии10. Турции (где была сверхпопулярна, а сейчас влачит жалкое существование борьба Гюреш) в 19 веке в течение одной ночи было уничтожено военное сословие Янычар11 , славянских профессионалов, решавших исход практически всех крупных сражений на стороне Османской империи – воинов, которые, видимо, и были основными носителями техники борьбы. В Египте (где, судя по старинным рисункам, когда-то существовала поясная борьба, однако потом исчезла) в 1811 году было вырезано военное сословие мамелюков, состоявшее из южнороссийских бойцов, сражавшихся только ради одной цели – победить или достойно погибнуть в бою. В Японии ордынской (то есть самурайской) поясной борьбе повезло несколько больше. Дело в том, что ввиду удалённости Японского архипелага от мятежной реформаторской Европы, просвещённым европейцам понадобилось ещё несколько десятилетий для уничтожения касты самураев после расправы над остатками европейских и азиатских кланов Орды. К счастью, произошло это относительно не так уж давно, в 19 веке, и воспоминания об этом событии остались довольно полные. Хотя даже здесь, качнись мнение императора Японии в 1885 году в другую сторону, мы сегодня тоже, наверняка, разглядывая картинки из мира сумо 18 века, слушали бы комментарии «специалистов» о том, будто это - многотысячелетние рисунки давно исчезнувшей борьбы. Об этом чуть ниже.

Где искать истоки.

Queste persone assomigliano ai giapponesi moderni?

Nel frattempo, Nominosukun e Taimanokehai,

i pretendenti al primo trono imperiale del Paese del Sol Levante,

stanno combattendo. Antica incisione. Tratto da [k4], pag. 197.

В глубокой древности, куда адепты многих боевых искусств сами относят начала своих видов, на указанных территориях существовали империи, княжества, ханства, каганаты и султанаты. Шли века, империи будто бы умирали, на их месте появлялись новые государства. Одни народы вытесняли другие, привнося новую веру, язык и обычаи. Менялся коренным образом уклад жизни, но борьба в течение этих тысячелетий якобы оставалась очень устойчивым культурным образованием. Она, как нас пытаются убедить, оставалась незыблемой. Например, в прикаспийской низменности, где особенно сильны борцовские традиции и по сей день, и где культивируются многие очень похожие друг на друга Куреши, за две тысячи лет (минимум, который приписывает себе большинство поясных видов единоборств) побывали древние персы, гунны, хазары, арабы, сельджуки, караханиды, монголо-татары, турки-османы, россияне. Все эти очень разные народы якобы не меняли способ единоборств, развитый на захваченных территориях. Но это странно. В новой истории, например, очень хорошо известна устойчивая тенденция к «вычищению» традиционных видов единоборств после захвата местности новыми завоевателями. Так поступали в своих колониях испанцы, англичане, французы, португальцы. Монголы, японцы и манчжуры запрещали ношение оружия и деятельность школ единоборств для местного населения на завоёванных территориях в средние века. Поэтому, по моему мнению, мы не можем сегодня увидеть единоборства, сохранившиеся с глубокой древности на такой бурно развивавшейся территории, как центральная Азия. А то, что мы видим сегодня - это остатки боевых искусств, появившихся уже после или во время последних завоеваний. Так как поясная борьба - это, скорее всего, продукт воинской науки, то эти виды, видимо, и были принесены полками последних завоевателей данных территорий. Удивительная схожесть этих единоборств наталкивает на мысль, что это были полки единой армии. Какая армия последней завоёвывала эти громадные территории? Оказывается, что граница соприкосновения «борцовских» и «ударных» культур (граница зоны «А») очень близка к границе Великой Татарии образца 18 века, изображённой на французском атласе 1787 года и в Британской энциклопедии того же времени (см. работы А.Т,Фоменко и Г.В.Носовского). После начала 19 века перечисленные земли в состав одного государства уже не входили. Великая Татария образовалась в результате средневековых монгольских походов. Не означает ли это, что татаро-монгольские походы и «разнесли» борьбу на поясах по всей Евразии? Там же где монголы не были (или не задержались), то есть вне обнаруженной нами зоны «А», мы видим действительно самобытные боевые искусства, основанные на ином принципе ведения поединка и достижения победы.12 .

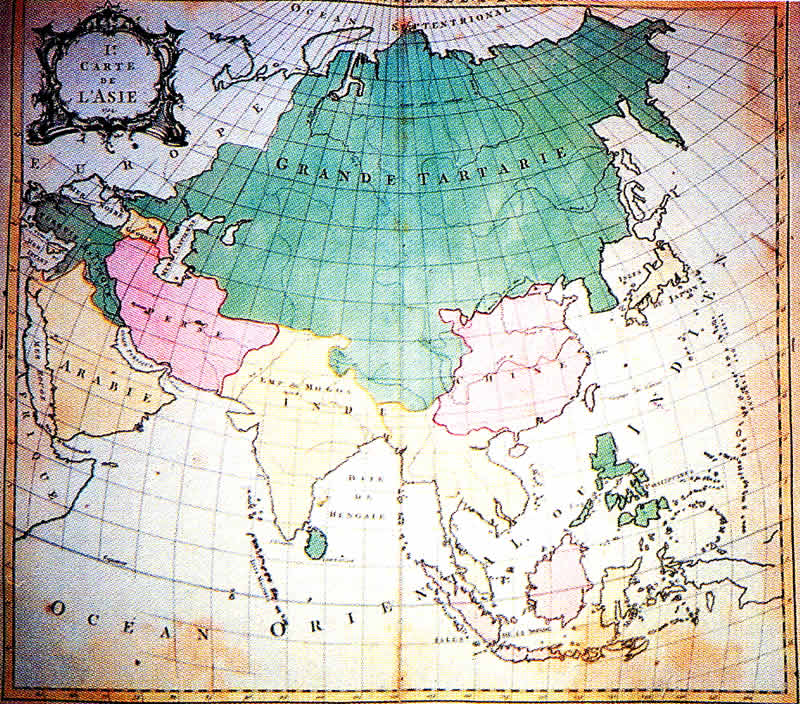

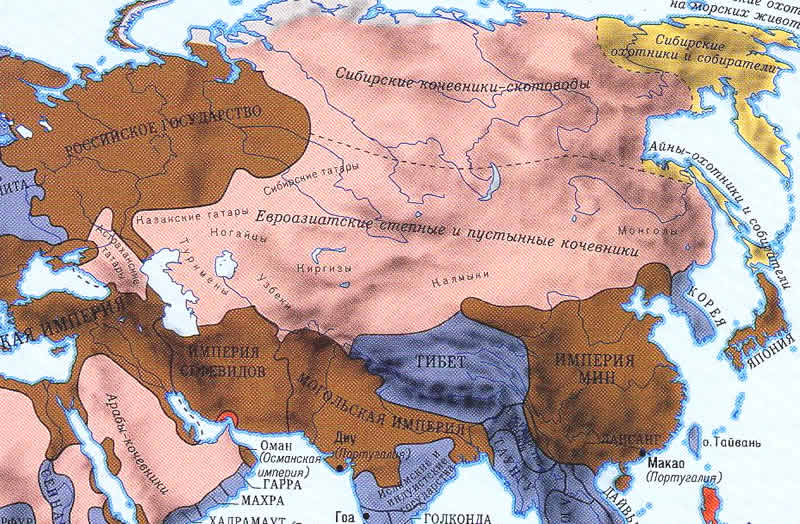

Карта из Французского атласа 1754 года. Взято из [к8], стр. 641. Сравните территории страны Grande Tartarie c территориями зоны «А». Интересно, что в современных исторических атласах эти же земли не обозначены как единое государство, а «отданы» племенам кочевников и скотоводов (см. рисунок ниже).

Карта Евразии 17-18 веков из Атласа Всемирной Истории Дж. Хейвуда (2004 год).

Впрочем, в истории возникновения поясных видов борьбы у ряда народов сохранились ПРЯМЫЕ УКАЗАНИЯ на то обстоятельство, что данные виды единоборств были принесены некими завоевателями. Только сегодня эти факты привнесения раскиданы по скалигеровской хронологии на промежутке более 3000 лет. Что-то попало в Азию во время вторжения в неё Александра Македонского несколько столетий до новой эры, что-то - во время вторжения монголов в 13 веке, что-то занесли турки в 14 и 15 веках. Моё же мнение заключается в том, что поясная борьба была распространена по Евразии во время крупнейшего завоевания, каковым являлся, согласно Новой Хронологии, бурный рост и расширение монголо-татарского государства в начале 14 века, приведший к возникновению Великой = «Монгольской» Империи 14-16 веков. Хранилась и шлифовалась техника борьбы, как правило, военным сословием Орды, правившим завоёванными территориями Великой Империи. Возможно, потом любовь к борьбе переходила и к местным жителям, которые наблюдали ордынско-казацкие турниры и стремились подражать силачам-воинам.

Историк Б. Горбунов в своей статье «Борьба на поясах», опубликованной в журнале «Русский стиль» № 1/94 справедливо отмечает, что градиент распространённости борьбы на поясах имеет свойство к уменьшению в более северных регионах России. Пик же её популярности в относительно недалёком прошлом приходился на Поволжье, юг России, южный Урал, западную Сибирь и юг Украины. Не означает ли это, что данные области и были когда-то ядром зарождения и последующего распространения поясной борьбы.

Вопрос для анализа. Кто такие монголо-татары, откуда пришли, на каком языке говорили и кто сегодня является их потомками? 13

СУМО.

Но, вернёмся к сумо, как чрезвычайно примечательному и яркому примеру.

Что мы знаем сегодня об этом интересном виде единоборств.

Сумо попало на острова, по наиболее сегодня вероятной версии, из Китая и Монголии. Его принесли некие кочевые племена в доисторический период. С сумо неразрывно связана история Японии как государства. Родоночальник сумо - бог Номиносукун. Согласно легендам, в поединке сумо определился первый император Японии. Кстати, до сих пор великим чемпионам сумо оказываются почести как членам императорской фамилии. Данный вид борьбы не просто существовал в эпоху исчезнувшего народа, оставившего на территории архипелага памятники так называемой курганной культуры, но и был составной частью жизни высшей части общества. Глиняные скульптурки борцов найдены в раскопках курганов – мест захоронения знатных правителей древности вместе с самым важным, что у них было при жизни. Затем сумо было одной из трёх частей подготовки воинов, наряду с верховой ездой и стрельбой из лука. Именно поэтому меч до сих пор является непременным атрибутом парадной одежды борца и судьи, а победители турнира получают лук, стрелу и тетиву за первое, второе и третье места соответственно.

Сёгун – главный военный начальник лично присутствовал на турнирах сумо, оценивая подготовку самураев. Якобы около 1500 лет сумо не имело правил и приобрело их только в 17 веке. Считается, что 17, 18 и первая половина 19-го века – золотой период сумо. Оно процветает. Ведутся подробные статистические записи результатов турниров (бадзуки) и великих чемпионов Якодзун. Впечатляют габариты первых чемпионов, которые по современным меркам Европы, более чем внушительны, а для жителей Японии, тем более тех веков, это были просто гиганты. Неудивительно, что многие первые чемпионы были канонизированы как боги.

Пучок-коса на темени – Тёмагэ-

– непременный атрибут самурая - рикиси,

пришедший из далёкого прошлого.

Считается, что в чубе (косе) скрыта сила воина,

и после того как коса отрезана,

воин перестаёт быть рикиси – силачём.

Но вот настаёт известный в истории Японии 1868 год – год реставрации Мэйдзи. В страну вторгаются просвещённые европейцы, уничтожается сословие профессиональных военных – самураев. И для сумо настают мрачные времена. Оккупанты-реформаторы требуют в законодательном порядке запретить сумо, как варварский пережиток феодализма [к4], стр 209. Только после долгих 17-летних раздумий в 1885 году император Мэйдзи решил сохранить сумо и разрешил провести показательный турнир. Склонись тогда решение императора в другую сторону, и мы, скорее всего, знали бы о сумо не больше, чем о русской борьбе «в схватку» или древнеегипетской на поясах. Вроде что-то когда-то было, но что конкретно - сказать трудно.

Практически лишённое своего основного носителя, а именно, профессиональных воинов, сумо становится достоянием простого народа. Неудивительно, что в этот период резко падает средний рост борцов. После сведений о двухметровых гигантах эпохи Эдо, довольно забавно узнавать, что после революции 1868 года до 1910 года в сумо не редкостью было выступление атлетов весом 52 кг и ростом менее 164 см. То есть - средних размеров коренного населения островов того времени.

Именно эпоха Майдзи (1868-1924 годы) породила все рекорды низкорослости среди рикиси (силачей): Тамацубаки Кэнтаро – 158 см, Кохитати Ютаро – 158 см, Рёгоку Кадзиносукэ – 159 см. Самые лёгкие силачи тоже попали в эту эпоху (и только в эту!): Коёгава Коити – 71 кг, Фудзимидакэ Торонасукэ – 71 кг, Тамацубаки Кэнтаро – 73 кг, Кирюдзан Райхати – 73 кг. Для сравнения приведу данные о самых высоких рикиси. Все они жили до 1868 года. Икэдзуки Гейтатзаэмон – 229 см (1830-е годы), Одзора Сикидзаэмон – 228 см (1820-е годы), Рюмон Когоро – 226 см (1820-е годы), Сякагатакэ Кумоэмон – 223 см (1760-е годы). И это - только задокументированные данные. Даже если они преувеличены, в них все равно ярко отражено огромное преимущество в росте тех, кто выходил на дохё (площадку для борьбы) перед теми, кто был зрителем и всё это описывал. В старое время (от которого не дошли бадзуки, а остались лишь устные легенды) также считалось, что борцы были невероятно большими. На мой взгляд, налицо не просто затухание антропометрии борцов длительное и постепенное, а революционная подмена целого генотипа рикиси именно в короткий период уничтожения самурайства. То есть вполне возможно, что самураи были не просто большими людьми из местного населения, а какой-то, этнически совершенно иной прослойкой японского общества.

Итак, подведя краткий итог, можно заключить, что сумо попало в Японию извне. Принёс его очень высокорослый народ европеоидного типа, который строил курганы для своих усопших правителей, любил верховую езду, стрельбу из лука и однолезвиевые мечи, носил практически поголовно усы, любил высокие чёрные шапки, носил на бритой голове длинный клок волос - оселедец (посмотрите внимательно на старинный рисунок) и любил бороться, делая броски, очень напоминающие изображения в древних египетских гробницах.

осле победы в поединке выигравший воин благодарил крестообразным движением трёх богов (христианскую Троицу?). Потом этот народ-завоеватель то ли исчез, то ли растворился в местном населении, однако искусство сумо он оставил для своих потомков, как наследие своего пребывания в стране. Это искусство очень полюбилось якобы через 1500 лет большим людям – воинам самураям, которые додумались, наконец, придумать правила и свято хранили установившиеся традиции. После устранения класса самураев сумо становится всеобщим достоянием, и сегодня им могут заниматься все желающие, как видом спорта.

Мне могут возразить, что ведь на других рисунках рикиси 18-19 веков явно выглядят как нынешние японцы. И вообще они столь колоритны, что нельзя их спутать с европейцами. Однако, приведу только один пример. Посмотрите на эту старую фотографию, где изображён один из величайших борцов сумо всех времён, выигравший 32 турнира (рекорд, непревзойдённый до сих пор) Коки Тайхо. Рост 187 см, вес 150 кг. Как загадочно, японским духом, веет от сикона (боевого прозвища) Тайхо. Как по-японски выглядит этот богатырь, держащий в руке японский меч. Если бы это была не фотография, а, скажем, рисунок 18 или 19 века, под которым стояла бы только подпись – «Коки Тайхо – великий чемпион сумо», мы, наверное, так и остались бы в плену иллюзий, навеянных внешними атрибутами, не поверив, что перед нами - Коки Маркиянович Боришко14, сын русского (или, если угодно, украинского) офицера, бежавшего в Японию после поражения белой армии на Дальнем Востоке. Во всяком случае, он не менее «японистый» японец, чем персонажи этой старинной японской картины на шёлке середины 19-го века «Поединок сумо в замке Эдо в присутствии 13-ого сёгуна» [к4], стр. 202.

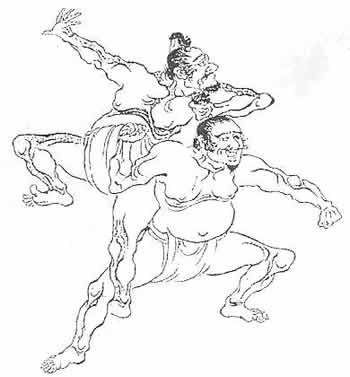

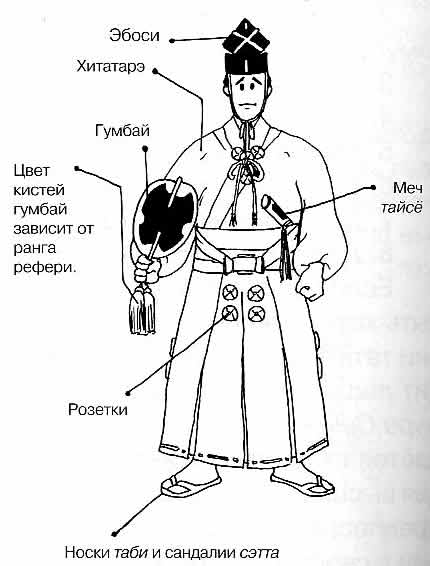

а рисунках, приведенных ниже, изображены представители военных кланов очень, казалось бы, сегодня разных народов. Единственное, что их должно объединять - это профессия. Но выясняется, что, кроме этого, они использовали одинаковые приёмы борьбы, любили похожее оружие и одежду, а также нередко говорили на одном языке15. Обратите внимание на достаточно нетривиальную деталь одежды турецкого янычара – пояс, переходящий в фартук. Рядом изображён потомок его коллеги самурая из далёкой Японии в парадном кэсё-маваси, то есть тоже в фартуке-поясе. Здесь же -самурай, не снявший верхней одежды. Сегодня так выглядит судья. Сравните эти изображения. Не забывайте, что Япония не просто очень далека от Турции, но и несколько сот лет пребывала за «железным занавесом» и, считается, свято хранила и хранит исконные традиции.

Самурай, полностью одетый в парадный костюм. Сегодня так выглядит судья сумо. Обратите внимание на то, что непременным атрибутом одежды, как и положено, является пояс с засунутым под него мечом - тайсё. Взято из [к4], стр. 42.

Янычар в парадном одеянии. Обратите внимание на достаточно нетривиальную деталь одежды турецкого янычара – пояс, переходящий в фартук. Взято из [к3], разворот 5.14.

Самурай (борец сумо), снявший верхнюю одежду и оставшийся в кэсё-маваси, то есть тоже в фартуке-поясе. Фартук рикиси очень напоминает фартук под верхней одеждой янычара (рисунок слева).

Захиреддин Мухамед Бабур. Потомок Тимура, отпрыск Чингис-хана. Великий воин средней Азии конца 15 - начала 16 века. Имеет пояс как элемент одежды. За пояс засунут нож. Обратите внимание, что пояс имеет фартук из того же материала. Автобиографию Бабура «Бабур-наме» часто сравнивают с «Записками» Юлия Цезаря. Завоевал северную Индию, Афганистан и Пакистан.

Взято из [к2], стр. 21.

Янычар в традиционной одежде. Картина Giovanni Brindesi начала 19 века. Обратите внимание на поразительную схожесть с одеждой самурая из следующей колонки. Тапочки, шаровары, запахивающееся кимоно… Взято из [к15] стр. 295.

Старинная, традиционная форма ёбидаси – судьи-информатора по сумо. Однако, сугубо информатором ёбидаси стал в 18 веке. До этого он был и гёдзи – то есть основным судьёй. Этот самурай объявлял императору или сёгуну имена участников соревнований. Взято из [к4] стр. 50.

Увеличенный фрагмент зрителей турнира по сумо из старинной гравюры, уже приводимой выше. Не напоминают ли Вам папахи этих зрителей папаху на голове янычара из левой колонки? Взято из [к4] стр. 56.

Может быть, эти народы не такие уж и разные, как нас сегодня пытаются уверить историки?

Вывод.

Итак, если кратко подытожить сказанное, то можно заключить, что зона распространения искусства борьбы с поясом есть зона, где некогда царила единая воинская культура. Она была распространена во многие земли Евразии и Африки во время расцвета и максимального расширения Великой Татарии. Осколки этого огромного государства просуществовали до конца 18 века на просторах Сибири, Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Границы обнаруженной нами зоны «А» оказались близки к первоначальным границам Великой = «Монгольской» Империи 14-16 веков, существование которой было открыто в исследованиях А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского. После распада гигантской Великой Империи 14-16 веков, её осколки сохранили технику поясной борьбы - жизненно важное для воинов достояние. На некоторых территориях, куда силой оружия проникали западные европейцы эпохи Реформации, и где воинские кланы Орды (основные носители искусства борьбы) были уничтожены, борьба осталась только как воспоминание или влачит жалкое существование в сильно искажённом виде. В других же местах ордынская борьба является любимым занятием населения до сих пор и, подобно ниточке, связывает времена, связывает эпохи разных цивилизаций – «до-реформаторской» и «после-реформаторской».

Так что, занимаясь сегодня «древним и экзотическим» сумо, мы, вполне возможно, занимаемся любимым делом наших недавних предков. Разглядывая стены египетских пирамид – созерцаем застывшие на камне приёмы тутуша – любимой борьбы северокавказских народов. А основатели самбо, собирая национальные виды единоборств в единую систему, просто воссоздавали то, что уже когда-то существовало в Евразии и Африке (примерно лет за 150 до них), склеивали осколки некогда расколовшейся единой ордынской культуры подготовки воина – единого искусства ведения рукопашного поединка.

Ссылки:

[к1]- Информационные материалы «О развитии физической культуры и спорта в Москве». 2004 г.

[к2] - Журнал о тебе и твоём народе - «Националь» № 4, июль 2004 г.

[к3] - Хейвуд Дж. при участии Кэтчпола Б., Холла С., Барратта Э. «Атлас всемирной истории» АСТ-Астрель Москва, 2004 г.

[к4] - Иванов О. «Сумо: живые традиции древней Японии». Стиль МГ ,2004 г.

[к5] - Рудман Д. «Самозащита без оружия. От Виктора Спиридонова до Владимира Путина». Можайск, 2003 г.

[к6] - Гупало К. «Краткая энциклопедия боевых искусств». 2003 г.

[к7] - Девятов С. и др. «Московский Кремль на рубеже тысячелетий». М.:Памятники исторической мысли , 2000 г.

[к8] - Носовский Г., Фоменко А. «Русь и Рим». Москва, 2004 г.

[к9] - Информационная база самбо (раздел национальные виды единоборств) http://www.sambo.spb.ru/teormet/stepanov/wr_2.htm

[к10] - Виет Г. «Энциклопедия» т. 1. Берлин, 1794 г.

[к11] - Терещенко А. «Быт русской жизни» часть 3. СПб. 1847 г.

[к12] – Морачёва Л., Праотцев С., Цвиров А. “Основы сумо. История, приёмы, правила”. Москва ЗАО “Япония сегодня”, 2001 г.

[к13] – Харлампиев А. «Система Самбо» (сборник документов и материалов, 1934-1944 г.г.) – М:.Журавлёв, 2003 г.

[к14] – Историко - спортивный клуб “Собор». «Славянское воинское искусство». Москва ,1990 г.

[к15] - Носовский Г., Фоменко А. «Библейская Русь». РИМИС, Москва, 2004 г.

Дополнительная литература

а1. Абдулхаков М.Р. Трапезников А.А. Бороться, чтобы побеждать! - М.: Просвещение, 1990.- 144 с.: ил.

а2. Андреев В.М., Чумаков Е.М. Борьба самбо -М.: "Физкультура и спорт", 1967. - 176 с., ил.

а3. Пархомович Г.П. Основы классического дзюдо - Пермь: "Урал-Пресс Лтд", 1993 - 304с., ил.

а4. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо)/ Под ред. Н.М. Галковского, А.З. Катулина. - М.: ФИС, 1968. - 584с.

а5. Спортивная борьба: Учеб. Пособие для техн. и ин-тов. Физ. культ. (пед. Фак.); Под ред. Г.С. Туманяна - М.: ФИС, 1985. - 144с., ил.

а6. Толковый словарь спортивных терминов. Около 7400 терминов/ Сост. Ф.П. Суслов, С.М. Вайцеховский. - М.: ФИС, 1993. -352с

а7. Харлампиев А.А. Борьба самбо - М.: "Физкультура и спорт", 1964. - 388 с. ил

а8. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба - М.: Высш.шк., 1997. - 189 с., ил.

а9. Эйгминас П.А. Самбо: первые шаги - М.: "Физкультура и спорт", 1992. - 112 с., ил.

а10. Журнал «Русский стиль» №1/94. Б.Горбунов, статья «Борьба на поясах».

а11. Журнал «Самозащита» лето_04, №06-07. А. Васильев, статья «Борьба на поясах».

======================

1 ↑ Известен даже психологический эффект, заключающийся в том, что человек, владеющий оружием, всегда «зациклен» на нём, стремясь в случае угрозы применить это оружие, не рассматривая других вариантов ведения поединка.

2 ↑ Здесь подозрение падает на самого знаменитого Рустама в мировой истории – мамелюка, верного телохранителя Наполеона, вывезенного из Египта после поражения французскими войсками войск мамелюков в первые годы 19–го века. Он (Рустам) везде и всюду был рядом с Наполеоном, не только во время жестоких сражений, но и в Тюильрийском дворце. Он не отходил от императора ни на шаг. О его тесных отношениях с Наполеоном свидетельствует Стендаль в книге "Жизнь Наполеона". Ночью Рустам спал в соседней с императорской спальней комнате, часто прикрывая своей кроватью императорскую дверь. Во время прогулок, охоты и парадов Рустам сопровождал Наполеона на коне. "Я имел турецкое седло, полностью украшенное золотом, и арабскую лошадь для пользования в парадные дни, - пишет Рустам в своих воспоминаниях. - Для обычного обслуживания я имел обычных французских лошадей и седло с нашивкой золотом по-гусарски". Рустам участвовал во всех кампаниях Наполеона с 1805 по 1814 гг., в военных событиях 1813-1814 гг. В самых опасных ситуациях, в жарком бою, где бы ни показывался Наполеон, его бесстрашный телохранитель Рустам всегда бывал рядом.

В июле 1807 г. состоялась встреча между Наполеоном и Александром в Тильзите. Во время торжественного обеда у Наполеона, на котором, кроме Александра I присутствовали также великий князь Константин Павлович и король Пруссии Фридрих-Вильгельм III, Рустам обслуживал своего хозяина. Обращаясь к Александру, Наполеон шутя заметил, что Рустам является подданным русского царя. На удивленное восклицание Александра Наполеон пояснил, что Рустам родом из Тифлиса и, следовательно, его можно считать подданным российского императора.

3 ↑ И впрямь, трудно поверить, что в период отсутствия перчаток маркизы, графы и пэры занимались бы мордобоем, а наутро шли бы заседать в палату лордов (психологическое замечание автора).

4 ↑ Любопытно, что в русском языке слово кураш тоже присутствует, только в чуть более звонкой форме – кураж. Согласно словарю русского языка (В.И.Даля) оно означает удаль, задор. Куражиться – значит похваляться, бросать вызов. Этот же источник признаёт родственным французское слово courage – мужество, отвага. Итак, удаль, мужество, задор, отвага, вызов… Можно ли найти более точные характеристики для борца, воина?

5 ↑ Приём достаточно известный в истории. Если не знаете, как объяснить какое-нибудь явление или событие, отправьте его в пучину веков и спишите на кочевые народы, которые пасли стада и по совместительству переносили нетленные знания между цивилизациями. Так будто бы странствующие бедуины перенесли из Индии в Европу так называемые «арабские цифры». Так с Востока в Европу перенеслись библейские заповеди, отразясь в тамошних вероучениях. Почему бы простым скотоводам не распространить по миру ещё и технику борьбы? Спорить с такой позицией трудно, хотя, надо сказать, никаких доводов в ее пользу у сторонников нет.

6 ↑ Вопрос для анализа – действенная форма упорядочивания и систематизации появляющейся информации для выработки верного решения. Не обязательно требует немедленного ответа. Впрочем, сразу скажем, что правильный ответ, по-видимому, дает концепция А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского, основанная на созданной ими Новой Хронологии.

7 ↑ Большинство исследователей считает, что речь в этой поговорке идёт о боковой подсечке.

8 ↑ Ситуация с русской борьбой очень напоминает ситуацию со старинным профессиональным русским оружием, которого будто бы не было. Непонятно, чем же тогда воевали наши предки-воины, успешно защищая свои земли и завоёвывая чужие?

9 ↑ Возможно это связано с тем, что в северных регионах холоднее и, следовательно, одежда толще (крепче). Это позволяет использовать её (одежду) для надёжного захвата. В южных регионах одежда могла быть менее прочной и захват за неё привёл бы к разрыву. Мало того, что это плохо с точки зрения проведения приёма, да ещё и просто жалко испорченного имущества.

10 ↑ Такой вывод можно сделать из записей А.С. Пушкина, который через несколько десятилетий после войны с Пугачёвым собирал материалы для своей «Капитанской дочки» и «Истории Пугачёва» и не мог найти ни одного живого мужчину участника или очевидца тех событий, по поводу чего весьма сокрушался.

11 ↑ В 1826 году корпус янычар был ликвидирован «турецким Петром-I» султаном Махмудом II.

12 ↑ Кстати, альтернативной точки зрения на проблему происхождения поясной борьбы в рамках традиционной истории не приводится. Где и когда зародилась борьба на поясах и почему она так широко распространена исследователи этого вопроса не могут утверждать определённо. Некоторые считают, что она появилась в Закавказье, некоторые, что в Сибири, одни утверждают что ей 2000 лет, другие что 1000 лет. Возможно, настоящее исследование способно помочь в ответе на многие подобные вопросы.

13 ↑ Вопрос для некоторых может показаться неожиданным и странным. Понятно откуда пришли монголы – из Монголии, а говорили на монгольском языке. Однако не стоит спешить с ответом. Общепринятая сегодня точка зрения вряд-ли способна удовлетворить наши сомнения. Скорее всего, предки современных монголов никуда далеко от своих пастбищ никогда не ходили. Они явно не ствол, а, в лучшем случае, одна из ветвей великого евразийского завоевания средних веков. Поэтому и язык их никто нигде не понимает (даже бликие соседи). А ответ на поставленный вопрос, по-видимому, следует искать в работах серии «Новая Хронология» Фоменко-Носовского.

14 ↑Маркиян Боришко родился в селе Руновщина, Зачипилинского района, Харьковской области.

15 ↑ До сих пор жители Забайкалья и Тувы, например, понимают азербайджанцев, турок, киргизов и т.д., если те говорят не очень быстро. Это ещё одно доказательство того, что эти разные этнически народы некогда, скорее всего, входили в единое государство.