| Распечатать страницу | Назад к предыдущей теме | | Название форума | Новая Хронология | | Название темы | Парадоксы металлургии Новгорода | | URL темы | https://chronologia.org/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=263&topic_id=10884 |

10884, Парадоксы металлургии Новгорода

Послано АнТюр, 28-03-2009 23:46

2. Особенности культурного слоя Новгорода

Культурный слой Новгорода достигает толщины 900 см и состоит, в основном, из двух пластов. Эти пласты кардинально отличаются своими консервационными характеристиками. В верхнем (его толщины не превышают 150-200 см) артефакты, изготовленные из органических материалов, сгнивают, железо тоже съедается ржавчиной. В нижнем пласте все это прекрасно сохраняется. Химико-биологические основы этого явления рассмотрены в статье <Тюрин, 2009, Новгород, Ильинский>. Сохранность изделий из железа в нижнем пласте культурного слоя Неревского раскопа характеризуется следующей цитатой. «Находимые на Неревском раскопе изделия из железа и стали предстают перед археологами почти в том же виде, в каком они в свое время попали в землю (в целом или разрушенном виде). После незначительной расчистки и шлифовки поверхности металлические изделия приобретают естественное рабочее состояние. Отточенные ножи X—XI вв. становятся острыми и совершенно свободно снимают любую стружку дерева, топоры легко тешут, сверла сверлят, ножницы стригут.» <Колчин Б.А., 1959>.

3. Металлообработка

При раскопках в Новгороде найдено огромное количество, прежде всего, «металлообрабатывающего инструментария – наковальни, молотки, клещи, напильники, бородки, гвоздильни, пинцеты, зубила, клещи кричные и клещи ювелирные;» <Колчин Б.А., 1959>. Не вызывает сомнения, что именно этими инструментами изготовлены деревообделочные инструменты, орудия сельскохозяйственного производства и оружие, найденные в культурном слое Новгорода. То есть, вывод о наличии в Новгороде развитой металлообработки вполне обоснован. Остается только сделать одно уточнение. Этот вывод относится к 10 – первой половине 15 векам. Именно этими хронологическими рубежами датируется нижний пласт культурного слоя. А в верхнем пласте железо почти не сохранилось. То есть, два ключевых звена, связанных с железом, обозначены в археологии Новгорода очень четко: металлообработка – ее продукция. Но имеется и вторая часть этой цепи: руда – металл – металлообработка. Где новгородские мастера брали сырье для металлообрабатывающего производства?

4. Железоделательное производство

Конечно, Б.А. Колчин, один из создателей системы «Археология и история Новгорода», автор монографии «Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси.» <Колчин Б.А., 1953> и фундаментальной статьи «Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого» <Колчин Б.А., 1959> ответил на заданный нами вопрос. С общих позиций его ответ сводится к следующему. «Как известно, железоделательное производство до развития заводской металлургии в XVII—XVIII вв. всегда было деятельностью сельских и деревенских жителей древней Руси.» <Колчин Б.А., 1959>. В более конкретной форме ответ на вопрос звучит так. «Огромное количество черного металла, которое требовалось для новгородского железоделательного ремесла, производили крестьяне-металлурги, на обширных просторах Новгородской земли. Часть железа, изготовлявшегося крестьянами-металлургами, оставалась в деревне для нужд местных кузнецов, а основная масса отправлялась в Новгород городским кузнецам. Сохранившиеся письменные источники конца XV в. и начала XVI в. раскрывают перед нами широкую картину развития крестьянского железоделательного производства на побережье Финского залива. Переписные оброчные книги Вотской пятины 1500 г. и 1504-1505 гг., дошедшие до нас в далеко не полном виде, упоминают в небольшом районе, идущем от восточного берега Лужской губы узкой полосой в 30-40 км, более 204 домниц, принадлежавших крестьянам местных деревень и сел. Упоминаются домницы и в районе между р. Мгой (притоком Невы) и р. Назьей, впадающей в Ладожское озеро.».

И конечно, им приведены свидетельства, характеризующие собственно Новгород. «О том, что в Новгороде не было железоделательного производства, убедительно говорят писцовые книги 80-х годов XVI в. по Новгороду: из 5465 ремесленников и торговцев, живших в Новгороде и распределявшихся по 237 профессиям, на долю железообрабатывающего ремесла приходились 235 ремесленников (кузнецы, ножовники, гвоздочники, замочники, стрельники, игольники, булавочники, секирники, скобочники, лемешники, бронники, сабельники, подковщики, точильщики и укладники) и, кроме того, 31 торговец железом. Среди них нет ни одного домника и только 4 укладника, ремесленника по производству стали. Вся железообрабатывающая промышленность Новгорода работала на привозном железе.». Вывод археолога, обозначенный последним предложением, выглядит вполне убедительно. Но не будем торопиться. Он основан на ИСТРИЧЕСКИЙ свидетельствах. А что с материальными свидетельствами?

В связи со строительством новых зданий Новгородского педагогического института на территории бывшего Антониева монастыря (северная часть Торговой стороны Новгорода) в 1973-74 годах проведены охранные археологические раскопки. До 1982 года велось археологическое наблюдение. Площадь исследований 2000 кв. м. «В результате исследований обнаружено, что в прибрежной части территории бывшего парка отложения состоят из отходов сыродутного производства железа. Здесь сплошь залегают железные шлаки, бракованные крицы, древесный уголь и совсем отсутствуют бытовые предметы. Толщина культурных отложений в прибрежной части достигает 0,8-1,2 м, а по площади эти отложения по правому берегу Волхова занимают в длину около 125 м и в ширину к востоку распространяются на 10-15 м.» <Орлов С.Н., 2005>. О масштабах производства говорит то, что в раскопах археологи собрали «не менее 50 тонн только крупных кусков железных шлаков и бракованных криц». Производство сыродутного железа было основано на почвенной железной руде, которую добывали на этой же территории в приповерхностном слое глин материка. В них имеются «прослойки железной руды в виде красно-бурого песка или плиток того же цвета». Следы сыродутного производства железа отмечены и в других местах Новгорода.

Информация, приведенная в публикации <Орлов С.Н., 2005> меняет представление о Новгороде. Оказывается, на его территории (подчеркнем, городской территории, в пределах Окольного вала) существовал полный цикл металлургического и металлообрабатывающего производства. Добывалась руда, из нее производилось кричное железо, которое являлось сырьем для развитой металлообработки.

Автор публикации <Орлов С.Н., 2005> коснулся и хронологических аспектов производства железа. От возможности датировать производство по Антониеву монастырю он отказался сразу. Видно с монастырем дело темное. По керамике производство датируется 12-13 веками. По кирпичам – 14-16 веками.

5. Парадоксы

То, что Б.А. Колчин, один из лучших знатоков археологии Новгорода, не знал о наличии материальных следов производства кричного железа на территории Новгорода, конечно же, является парадоксом. Парадоксом является и ситуация «знал, но скрывал». Но это не главные парадоксы металлургии Новгорода. Производство сыродутного железа в нем существовало в 12-16 веках. А в писцовых книгах 80-х годов 16 века соответствующие мастера не значились. Какие могут быть объяснения исчезновения этого производства? Кроме того, о наличия такого производства и соответственно мастеров не упоминается и в более ранних летописях. Почему? Другими словами, наличие в 12-16 веках в Новгороде полного цикла производства изделий из железа осталось для современников незамеченным.

6. Разрешение парадоксов

Хронологическая составляющая системы «Археология и история Новгорода» сдвинута в прошлое на 391 год. Исходя из этого, керамика 12-13 «новгородских» веков реально относится к 16-17 векам. К этому этапу и следует отнести сыродутное производство железа. Но это формально. В соответствии с писцовыми книгами (они характеризуют именно Новгород на Волхове) в конце 16 века этого производства еще не существовало. Возможно, оно появилось в период шведской оккупации Новгорода (1611-1617 годы). Возможно, оно появилось в период русско-польских войн начала-середины 17 века или в период русско-шведских войн начала 18 века. Просуществовало сыродутное производство железа до появления относительно дешевой, но высококачественной продукции заводской металлургии. Это конец 18. Новгородские же летописи 15 и более ранних веков характеризуют Великий Новгород, каковым в соответствии с Новой Хронологией А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского <Сайт Новая Хронология> являлся Ярославль <Носовский, 2005, Империя>. В них про производство кричного железа ничего не говориться. Вот эту проблему Традиционной Истории и «прикрывают» археологи, делая вид, что в Новгороде на Волхове такого производства не существовало.

Источники информации

Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. Материалы и исследования по археологии СССР, № 32, 1953. Портал Археология России. http://www.archeologia.ru

Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого.

Труды Новгородской археологической экспедиции. Том 2. Материалы и исследования по археологии СССР (МИА), № 65, М., 1959. http://www.archeologia.ru/Library/Book/8fbf64eaf15e/page7 Портал Археология России. http://www.archeologia.ru

Орлов С.Н. Археологические исследования на территории бывшего Антониева монастыря в Новгороде. Сборник:, 2005. http://www.archeologia.ru/Library/Book/48d9241ae770 Портал Археология России. http://www.archeologia.ru/

|

10885, RE: Вместо заключения

Послано АнТюр, 29-03-2009 11:11

Здесь вот что интересно. Археологические раскопки, по результатам которых на территории Новгорода выявлены следы добычи железной руды, и производства из нее железа выполнены в 1973-74 годах <Орлов С.Н., 2005>. А в 1978 году опубликована фундаментальная статья В.Л. Янина и Б.А. Колчина, основателей системы «Археология и история Новгорода», «Итоги и перспективы новгородской археологии.» <Янин В.Л., Колчин Б.А., 1978>. В ней ничего не сообщается о раскопках на территории бывшего Антониева монастыря. Более того, в статье повторен тезис Б.А. Колчина, сформулированный им в 1959 году <Колчин Б.А., 1959>. «Металлурги, живущие в сельских местностях Новгородской земли, поставляют в город достаточное количество железа высокого качества с очень малым содержанием шлаковых включений. Новгородские кузнецы переделывают часть железа в высококачественную углеродистую сталь нескольких марок.» <Янин В.Л., Колчин Б.А., 1978>. Это говорит о том, что вопросы, которые обозначили в головном постинге, скорее всего, очень серьезны.

|

10886, RE: Вместо заключения

Послано guest, 29-03-2009 12:01

\\\Это говорит о том, что вопросы, которые обозначили в головном постинге, скорее всего, очень серьезны.

Конечно серьезные. Они противоречат скандинавской и хазарской теориям.

С добычи железа в новгородских землях, столкнулся при разработке темы-

- «Значение слова – Варяг» -http://chronologia.org/dcforum/DCForumID2/12108.html

Сделал набросок темы «новгородского железа», но оставил, занялся другими темами.

|

10887, О породоксах традиков

Послано Веревкин, 29-03-2009 11:59

> Производство сыродутного железа в нем существовало в 12-16 веках. А в писцовых книгах

> 80-х годов 16 века соответствующие мастера не значились. Какие могут быть объяснения исчезновения этого производства?

Для традиков это не парадокс, а самое обыкновенное явление. По их мнению, науки и технологии возникают из ниоткуда и пропадают в никуда. Потому что традисторию сочинили попы, для которых всё возможно, если на то имеется Божья воля, а она завсегда имеется.

|

10888, RE: О породоксах традиков

Послано АнТюр, 29-03-2009 12:47

У ТРадиков-археологов еще хуже. В слое Новгорода 10-первая половина 15 веков все артефакты сохранились. А в слое вторая половина 15 – первая половина 20 веков они не нашли НИ ОДНОГО артефакта, достойного упоминания в статьях-отчетах о археологических раскопках. Даже если органика и железо сгнили, то куда делись кирпичи 15-17 веков, стекло, осколки керамики? Но для археологов эта ситуация вовсе не кажется ИДИОТСКОЙ.

|

10889, RE: О породоксах традиков

Послано guest, 29-03-2009 15:50

Читал в Интернете интервью с Яниным (сейчас не могу найти):

Он сам говорил, что в слоях, когда не должно было быть письменности находили предметы для писания (стилусы?). Это было проблемой. Точно не помню, что он потом сказал. То-ли то, что нашли церы (Новгородский кодекс), правда как это решило проблему, что в более ранних слоях находили принадлежности для письма, так и не понял.

|

10890, RE: Парадоксы металлургии Новгорода

Послано guest, 29-03-2009 12:36

Случайно встретил в Интернете (пишет студентка, бывшая на раскопках):

http://rus.1september.ru/2001/28/15_16.htm

"Археологи, в отличие от грабителей, ничего себе не присваивают и всякую найденную ценность передают в музеи. Разве что попадется нечто, исторической ценности не представляющее. В Новгороде все культурные слои моложе XV века погублены мелиоративными работами екатерининской эпохи (как ни странно, органика хорошо сохраняется либо в пустынях, либо при стопроцентной влажности почвы, так что из-за осушения новгородских болот на глубину до трех метров дерево, кожа и береста рассыпались в прах), поэтому случайные поздние – XVI–XIX веков – находки, попавшие в ранние слои в результате так называемого перекопа (перемешивание культурных слоев, неизбежное при рытье колодца, могилы и т.п.), считаются законной добычей нашедшего.

Помню, сидим мы как-то с Леной на квадрате возле колодца, землю перебираем по крупинке. То черепок попадется, то кусок башмака, то гвоздь, то изредка обломок стеклянного браслета – типичные находки для первой половины XIV века. И вдруг – прехорошенький бронзовый наперсток! Я гордо предъявляю свое достижение начальнику участка (эту ответственную работу выполняли студенты-археологи третьего–пятого курсов, решившие специализироваться по Древней Руси). А он и говорит: «Да ты же у колодца копаешь! Наверняка перекоп! Видишь, наперсток какой ровненький, небось на станке точили! Девятнадцатый век!». Но находку на всякий случай прибрал, записал и в лабораторию понес. А я заставила его клятвенно пообещать отдать наперсток мне, буде окажется для музея негодным.

На следующий день, дрожа от нетерпения и уже представляя себя владелицей роскошного наперстка, я прибежала в раскоп. «Где, – спрашиваю, – мой паршивенький наперсток XIX века? Я жажду повесить его на цепь и носить на сердце!». А в ответ смущенно потупившийся юный археолог говорит: «Не видать тебе, о Фрейя лопаты, наперстка как своих ушей! Потому что он литой, первой половины XIV века, первая находка в Новгороде!»."

|

10891, RE: Парадоксы металлургии Новгорода

Послано АнТюр, 29-03-2009 12:56

/////В Новгороде все культурные слои моложе XV века погублены мелиоративными работами екатерининской эпохи/////

Уже бедную девочку зомбировали. Она не может включить свои мозги и понять, что с кирпичами 15-20 веков в молодых слоях НИЧЕГО плохого случиться не может. А датирование по кирпичам - вполне нормальный археологический метод датирования.

|

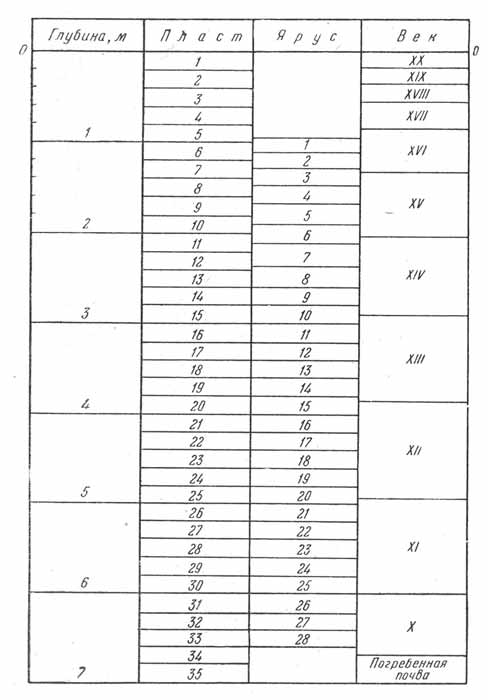

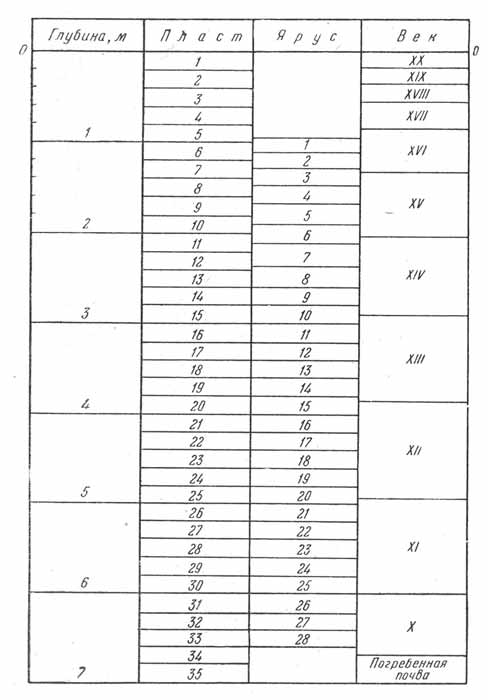

10892, Неревский раскоп в разрезе

Послано Reader, 29-03-2009 17:04

Картинка порой говорит больше, слов.

Первый ярус мостовой на глубине менее 1 метра.

Колчин Б.А. «Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа» 1956

http://www.archeologia.ru/Library/Book/5610c5a2be71/Info

http://www.archeologia.ru/Library/Image/5610c5a2be71/show/pic51

Пять веков бурной деятельности в навозе, и последующие пять веков прозябания в кирпичных джунглях.

(Этот слой перекрыт напластованиями серой рыхлой земли с большим включением битого кирпича, камней, в которых отсутствуют деревянные сооружения и предметы из органических веществ.)

После «дендрохронологических исследований» верхний первый ярус мостовой стал еще на век древнее.

|

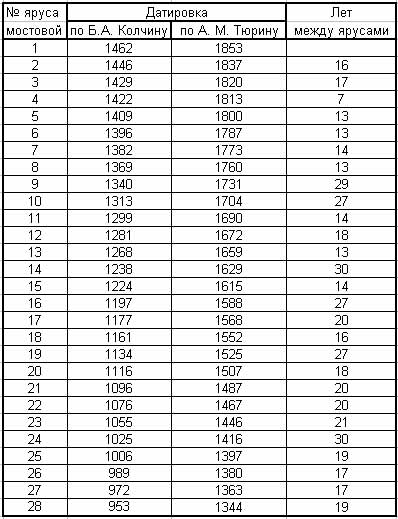

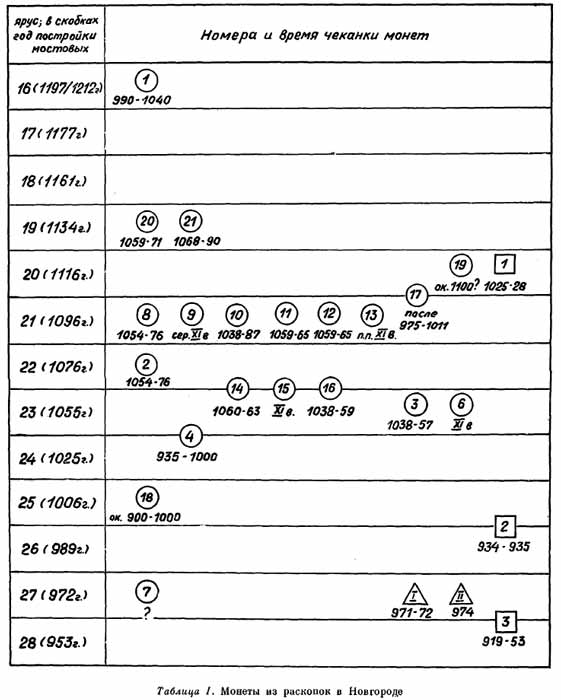

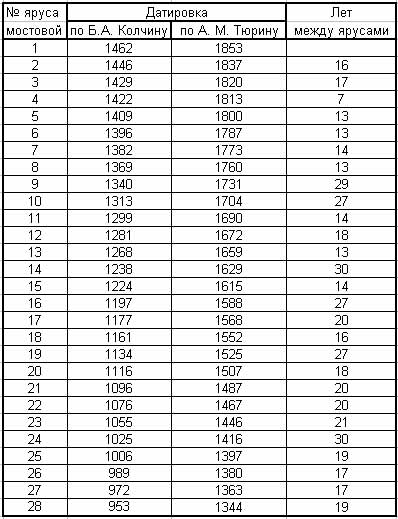

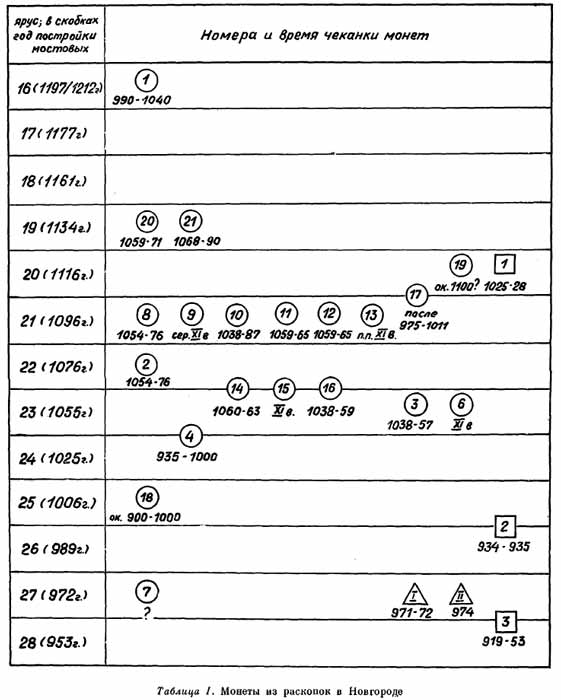

10893, Монеты Неревского раскопа

Послано Reader, 29-03-2009 17:47

Распределение монет по ярусам мостовой

Кружки – западноевропейские монеты

Треугольники – 2 клада куфических монет на 27 ярусе.

Труды отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Том XXI. Выпуск 5

В. М. Потин. Нумизматическая хронология и дендрохронология (по материалам новгородских раскопок).

http://www.kodges.ru/14632-trudy-otdela-numizmatiki-gosudarstvennogo.html

Обратите внимание, что датировка младшей монеты из первого Неревского клада совпадает с датировкой яруса, в котором она находится - 972 год.

Какое чудесное совпадение! Возникает подозрение, что именно это послужило отправной точкой для датирования всей абсолютной Новгородской дендрологической шкалы.

Информация о кладе

Найден 14 августа 1953 г. при раскопках Новгородской археологической экспедиции на Неревском конце Великого Новгорода впервые в условиях систематических раскопок был обнаружен большой клад куфических монет X в.

Клад найден в квадрате 312, на глубине 599 см от условной нулевой точки (пласт 30). По залеганию он относится к 27-му ярусу, стратиграфическая дата которого падает на 2-ю половину X в. Монеты находились в берестяном туесе, сохранившемся лишь частично и лежавшем вверх дном. Важным обстоятельством является то, что клад не был зарыт: никаких следов перекопа, связанного с его сокрытием, нет. Туес с монетами лежал внутри сруба на слое материкового песка, покрывавшего пол помещения. Сверху он также не был специально засыпан землей, так как перекрывающий его культурный слой однороден на значительной площади. Можно предполагать, что монеты первоначально находились на чердаке здания, в слое или на слое потолочной присыпки и рухнули вниз во время пожара вместе с остатками перекрытий. Возможно и другое объяснение: монеты были спрятаны в подпечном срубе.

В состав клада входят 60 целых и 811 обрезков серебряных дирхемов (общим весом 577, 43 г); миниатюрная серебряная лунница (весом 0, 42 г); набор разновесов — 6 железных бочковидных гирек, обтянутых медным листом, с обозначениями кратности веса на плоскостях; две вспомогательные свинцовые гирьки или грузика случайной формы и две хрустальные бусины — сфероидальная многогранная и призматическая.

Самой ранней монетой является трижды пробитый обломок полудрахмы наместника Табаристана Омара (или Саида; 772— 788 гг. ), наиболее поздней — дирхем саманида Мансура ибн-Нуха, чеканенный в 361 г. х. (971/972гг. ).

Янина С.А., Неревский клад куфических монет X века

http://www.archeologia.ru/Library/Book/0a51c5c39383/Info

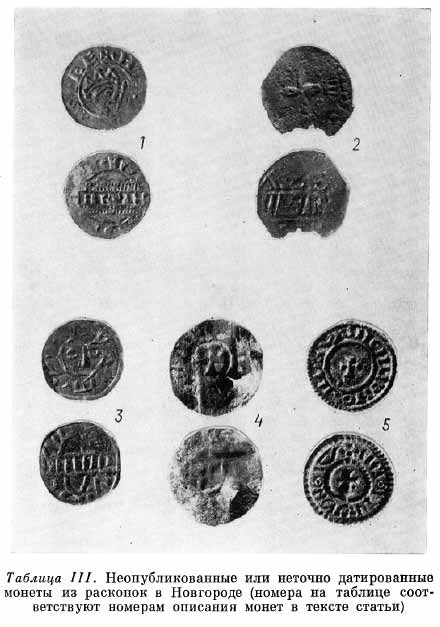

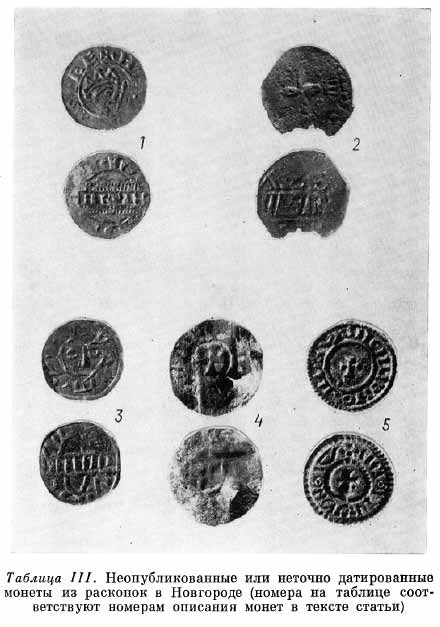

Остальные 21 монета западноевропейские. Да и те какие-то невразумительные из них 7 подражания. Даже фото не совпадает с описанием.

Описание

Настораживает скудность нумизматического материала найденного в большом раскопе. Ведь 10 веков прошло. Нигде не нашел упоминания даже о новгородских серебряных чешуйках. (Может попадались, да не на тех ярусах, что надо?)

Видимо, сознательно отфильтрован материал, не вписывающийся в требуемую хронологию.

Или после укладки 16 яруса пришли злые татары, и начался безмонетный период вплоть до ХХ века.

|

10894, Нумизматическая дендрохронология.

Послано Reader, 31-03-2009 14:05

Предположение, что точкой отсчета для абсолютной дендрохронологической Новгородской шкалы, послужил клад куфических монет, видимо оказывается верным.

Клад куфических монет, обнаруженный в 27-м ярусе (пласт 30, квадрат 312), дает твердую дату для последней четверти X в. Очень важным обстоятельством этой находки является то, что клад не был зарыт. Он находился под слоем пожарища 27-го яруса в развале сгоревшей и рухнувшей постройки. В состав клада входят 61 целая монета и 810 обрезков серебряных дирхемов, маленькая серебряная лунница и набор разновесов. В кладе имеются монеты семи восточных династий, но подавляющая масса принадлежит Саманидам.

Все монеты размещаются в пределах 50 лет — с самой ранней даты 923 г. до поздней 972 г. Наибольшее количество падает на 941—942 гг. Это позволяет говорить о быстром накоплении клада и о том, что он был собран в 60—70-х годах X в.

http://www.archeologia.ru/Library/Book/5610c5a2be71/page129

Здесь ошибка, ранняя монета датирована 772— 788 гг. Возможно, к моменту написания статьи клад еще не был полностью разобран.

И далее:

Выше мы видели, что среди находок нижних ярусов почти совершенно нет вещей только IX в. и имеется огромная масса вещей X в. Таким образом, самым ранним временем для Неревского раскопа, вне всяких сомнений, может быть лишь X в.

Далее мы распределяем ярусы по векам следующим образом.

X в. (26—28-й ярусы) хорошо определяется кладом среднеазиатских монет, византийской монетой Романа I, лимонными бусами, сердоликовыми и шарообразными бусами, односторонними гребнями, началом распространения шиферных пряслиц и другими находками, особенно металлическими украшениями.

XI в. (20—25-й ярусы) определяется многими монетами, бочонкообразными золочеными стеклянными бусами, шиферными пряслицами и, кроме того, крайними датами вещей X и XII вв.

XII в. (15—20-й ярусы) очень хорошо определяется многими печатями (12 экземпляров), появлением стеклянных браслетов, шиферными пряслицами, желтыми зонными бусами, сердоликовыми бипирамидальными бусами и другими находками.

XIII в. (10—15-й ярусы) прежде всего определяется стеклянными браслетами

(1237—1242 гг. — резкое падение их количества), исчезновением шиферных пряслиц (в массовом употреблении; позже встречаются единичные экземпляры), желтыми бусами, винтообразными бусами, несколькими печатями и другими находками.

XIV в. (6—10-й ярусы) хорошо определяется печатями, поливной золотоордынской керамикой, золотоордынскими бусами, грамотами и многими другими вещами.

XV в. (3—6-й ярусы) определяется в основном, — и при этом четко, — свинцовыми печатями.

XVI в. (0—3-й ярусы) выделяется только стратиграфически.

Рубеж между X и XI вв. мы проводим по границе 25 и 26-го ярусов. Возможно ли другое решение? Мы считаем, что нет. Если мы проведем рубеж между 24 и 25-м ярусами или выше, то хронологии ярусов прежде всего не будут соответствовать нумизматические и сфрагистические материалы. Клад среднеазиатских монет, попавший в землю не ранее конца 70-х годов X в., будет отстоять от рубежа на 2 яруса, что стратиграфически едва ли возможно (клад найден в разрушенном жилище). Западноевропейские денарии будут находиться в ярусах середины и 1-й половины XI в., что также допустимо лишь с предположением, что все они найдены в поздних ямах. Проведя рубеж между 26 и 27-м ярусами, мы отодвинем все сфрагистические и нумизматические материалы в ярусы, более отдаленные от их даты, и, наконец, многие вещи, характерные в основном для X в. и входящие в XI в. лишь частично, распределяясь по ярусам, в значительном количестве перейдут в XI в. Таким образом, мы видим, что здесь везде необходимо предположение или о перекопах, или о позднем бытовании вещи. Проводя же рубеж между 25 и 26-м ярусами, мы все находки хронологически согласовываем с их фактическим залеганием по ярусам.

В дальнейшем, при дендрохронологическом датировании датировка 27 яруса мостовой совпала с датировкой поздней монеты клада - 972 год.

Привязка датировки мостовых к деревянным элементам летописных церквей, видимо была декларативной. Во всяком случае, подробного описания этой привязки с графиками я не нашел.

|

10895, RE: Нумизматическая дендрохронология.

Послано АнТюр, 31-03-2009 17:54

//////Предположение, что точкой отсчета для абсолютной дендрохронологической Новгородской шкалы, послужил клад куфических монет, видимо оказывается верным.//////

У Вас с логикой все нормально.

Но эти рассуждения выглядят по другому если поставить себя на место археологов и тех кто за ними стоял.

Главная задача археологов на первом этапе изучения Новгорода - археологически доказать, что город в середине 10 века сущетвовал.

Сначала они думали, что древние следы города найдут на Славне (это небольшой холм на юге Торговой стороны). Работы на Славне (1932-1937 год) ничего не дали. Следы города там не нашли.

Потом они думали, что точно найдут следы города на Ярославовом Дворище. Работы 1938 и 1939 годов ничего не дали. Города 10 века там не обнаружено.

Третий раскоп - Неревской (1951-1954 годы) на Софийской стороне Новгорода. До раскопок археологи знали, что там самый мощный культурный слой. Это был их последний шанс доказать, что в Новгороде на Волхове имеются слои 10 века. Причем доказать это нужно было очень убелительно. Датирование ясельного уровня, как у Арциховского, здесь уже не проходило. Именно в этих условиях и появился клад куфических монет и именно в том слое, котоый является ключевым для доказательства наличия культурных слоев середины 10 века.

Этот "клад" не нашли, а "нашли".

Мы имеем дело с проектом "Великий Новгород", который запущен 350 лет назад. Это нужно понимать. То есть мы имеем дело с ОСОЗНАННОЙ фальсификацией. Это нужно принять и из этого исходить. Вариант - археологи тупые, здесь не проходит. Такими тупыми люди не могут быть.

|

10896, RE: Нумизматическая дендрохронология.

Послано Reader, 01-04-2009 08:10

>Этот "клад" не нашли, а "нашли".

А жаль. Вот и верь после этого людям. :(

А я то, если честно, хотел завязать начало эры хиджры на абсолютную Новгородскую дендрохронологию с вашей поправкой.

Облом, однако.

Ну, а что с относительной дендрохронологией и общей длительностью укладки мостовых в Новгороде в 500 лет?

Несмотря на плохую сохранность верхних и нижних ярусов, возможность укладки двух ярусов одновременно и частичного использования плах нижнего яруса для верхнего общая длительность существования мостовых должна оставаться неизменной. Это ведь можно проверить в дальнейшем на любом новом раскопе.

Например, Суворовский раскоп: http://www.archeologia.ru/Library/Book/32eac3d74d96

Здесь фальсификация может быть чревата разоблачением. Вряд ли археологи пошли на это. Хотя срок в 500 лет, кажется слишком большим.

|

10897, RE: Нумизматическая дендрохронология.

Послано АнТюр, 01-04-2009 12:22

/////Несмотря на плохую сохранность верхних и нижних ярусов, возможность укладки двух ярусов одновременно и частичного использования плах нижнего яруса для верхнего общая длительность существования мостовых должна оставаться неизменной. Это ведь можно проверить в дальнейшем на любом новом раскопе.////

Ну, что? Вас можно поздравить. Логику археологов Вы просекаете. Как их проверять - видите.

Если две дендрокривые по разным раскопам совпали для верхнего интервала, но не совпали для нижнего, значит дендрохронологические данные для нижнего интервала НЕ ДОСТОВЕРНЫ.

Из неопубликованного

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5. Проблема даты нижней части культурного слоя

Дендрохронологическое и радиоуглеродное обоснование возраста нижних археологических слоев Новгорода на Волхове (якобы 10 век) выполнено некорректно <Тюрин, 2007, Радиоуглеродное датирование, Новгород>. Этим решена задача приведения его археологии в соответствие с летописными свидетельствами о Великом Новгороде, который основан в 10 веке (тоже якобы). Другими словами, дендроданные ранее 1000 «новгородского» года, попросту говоря, отсутствуют. Наверно, следует сказать прямо. Участок новгородской дендрошкалы ранее примерно 1000 года, скорее всего, сфальсифицирован. Наше заключение подтверждается результатами формальной оценки достоверности выделения нижней части культурного слоя в Ильинском раскопе. «Для этого хронологического отрезка кривые бревен, срубленных в первой четверти XII и в конце XI в., обнаруживают заметные отклонения от той закономерности погодичного прироста, которая была выявлена для древесины построек Неревского раскопа. Единственным микроциклом, где обнаруживается сходство кривых, является угнетение начала 30-х годов, но и тут имеется сдвиг вправо на одно-два кольца. К началу XI — концу X в. относятся лишь единичные кривые.» <Колчин, Черных, 1978>. Формальный вывод, который можно сделать по результатам сопоставления двух локальных новгородских дендрошкал, вполне однозначен. Их достоверный интервал следует ограничить последним совпавшим угнетением. «Генеральное угнетение 1132—1133 гг. постоянно и никаких индивидуальных черт не имеет. Последнее же угнетение XII в. (начала 10-х годов) на ильинских кривых, как правило, имеет сдвиг вправо на одно кольцо, и минимум приходится на 1109—1110 гг.». 1132 или 1109 годы – это и есть граница достоверного интервала новгородской дендрохронологии. С учетом ее хронологического сдвига на 391 год она соответствует 1500 году.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Проблема в том, что археологи дендрохронологические данные ЗАСЕКРЕТИЛИ. Дендрокривая по Неревскому раскопу опубликована в цифровом виде не по их воле.

| |