| Распечатать страницу | Назад к предыдущей теме | | Название форума | Свободная площадка | | Название темы | Секреты старых картин | | URL темы | https://chronologia.org/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=264&topic_id=9873 |

9873, Секреты старых картин

Послано Веревкин, 31-12-2004 14:20

Дэвид Хокни

"Секреты старых картин. (Secrets Knowledge)"

Издательство: Арт-Родник, 2004 г.

Суперобложка, 236 стр.

...

Дэвид Хокни - замечательный критик и широко известный художник нашего века. Он работал практически во всех видах искусства - живописи, рисунке (графике), театральной декорации, фотографии и гравюре.

Недавно Дэвид Хокни сделал нечто необычайное: он отложил кисти и решил выяснить, каким образом художникам прошлого удавалось отображать окружающий их мир столь точно и живо. Будучи художником, он сам много раз спрашивал себя: "Как они это делали?" Следующие два года, пожертвовав своей работой живописца, он следовал неизведанной тропой, пытаясь раскрыть таинственные секреты старых мастеров. Когда слух об этих изысканиях и сенсационных открытиях распространился в средствах массовой информации, они стали сюжетами новостей и предметом споров виднейших ученых, историков искусства и руководителей музеев всего мира. Сейчас Хокни впервые подробно рассказывает историю своих поисков. Он повествует, как фрагмент за фрагментом выявлял научные и визуальные доказательства, каждое из которых подтверждало и разоблачало тайны и секреты мастеров прошлого. Полагаясь на свой художественный вкус, он сопоставлял картины и наброски, выясняя, как зеркала и линзы помогали великим художникам создавать их знаменитые шедевры.

...

"Секреты старых картин" - книга не только об утраченных технологиях старых мастеров. Она также о настоящем и будущем искусства. О том, как мы видим, воспринимаем и создаем образы сегодня, в эпоху компьютеров. Постоянно ищущий и все подвергающий сомнению, Хокни пытается понять сам и объяснить, каким образом мы воспринимаем и представляем окружающий мир. Плодотворный и самобытный исследователь предлагает читателю путешествие в загадочный мир прошлого."

http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/1927551/

Чем интересна эта книга? Хокни указывает признаки, по которым можно выяснить - использовал ли художник в своей работе специальные оптические приспособления (проекторы, обскуры, люциды)? И по этим признакам можно попытаться хронологически классифицировать спорные произведения.

|

9874, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 31-12-2004 18:32

Уважаемый Влад!

Вы пишете:

=Чем интересна эта книга? Хокни указывает признаки, по которым можно выяснить - использовал ли художник в своей работе специальные оптические приспособления (проекторы, обскуры, люциды)? И по этим признакам можно попытаться хронологически классифицировать спорные произведения.=

Я бы эту фразу закончил непременным добавлением: "Разумеется, при безусловной доказанности того, что художник действительно пользовался специальными оптическими приспособлениями".

С Новым годом!

Акимов В.В.

|

9875, Влада тут не было

Послано Веревкин, 03-01-2005 09:20

Но по сути проблемы необходимо повторить - Хокни указывает на несомненные признаки употребления оптических приспособлений в картинах Возрождения (и даже у Сезанна!).

|

9876, Безусловно, это как?

Послано Чижевский, 03-01-2005 20:00

Чижевский

|

9877, кексам чижевскому и веревкину и горохову

Послано guest, 03-01-2005 01:08

Portvein777(c) картон акварель масло +техника форсаж \\\\\\\\\\у мене теперь крутой фотоаппарат так что со временем будут красив картинки (в данном случ отсвечивает) 1989 Portvein777(c) картон акварель масло +техника форсаж \\\\\\\\\\у мене теперь крутой фотоаппарат так что со временем будут красив картинки (в данном случ отсвечивает) 1989

|

9878, блик безобразный

Послано Веревкин, 03-01-2005 09:21

У цифровиков есть возможность фильтровать это несчастье.

|

9879, RE: блик безобразный

Послано guest, 03-01-2005 12:47

со временем разберусь \\аппарат крутой \\\\\\\\\\\вот вам еще - Всего 5 чел получили оную медальку (золото серебро) \\\и нам дали :-) \\\и нам дали :-)

|

9880, вот на что ушли мои 100 руб.

Послано Веревкин, 03-01-2005 16:46

Которые я отдал баскаку Козлову!

|

9881, RE: вот на что ушли мои 100 руб.

Послано guest, 21-12-2007 00:30

когда успел \\\ отдать \\\\ну и Маху ты дал\\\\\\ лучше б ты дал карлу марксу (с) \\\\\\\\ а что касается противофазы корпУса и лессировки (масл живоп) --- я готов для долб мотематиков -- за Деньги прочитать лекции \\ особенно для всяких там носовских \\удачи \\\\\\\\а что - твой дом еще не развалился --- как это грят пу-прапаганда (с)

|

9882, исчо веревкину

Послано guest, 06-01-2008 19:49

у знакомых увидел \\\\portvein777 Х М \\снято мабильником \\\\\\\\естественно по диего родригес де сильва в \\\\\\\\\\\это еще подтверждает ослистость Того засланца который вякал о зеркалах и лупах \\\\\\\\\\ квадраты и картоны \\ и моделировка светотеней \\\\\\ и лессировка на лессировке - иногда допускающая даже противоположные цвета \\вот с подмалевками (как правило Цветной и разноцветной темперой (а не гризайлью!) -- это еще секрет) \\\\\\\если я уыпью - я еще не ту фигню могу написать

знатоки \\\\ у_ивать надо таких знатоков (с)

|

9883, ты бредишь

Послано Веревкин, 06-01-2008 20:05

Проспись и пой.

|

9884, RE: ты бредишь

Послано guest, 06-01-2008 23:00

а ты отупел в своем самокопании \\мыслЕй не улавливаешь \\\\\\\впрочем пред сообщение - больше ирмУ

|

9885, Неужели восьмисотый?

Послано Чижевский, 03-01-2005 19:57

К нему еще объектив есть классный за 1000 баксов.

Свет надо экранный рассеянный ставить, например от зонтика.

И фару с изменяемым спектром освещения для корректной цветопередачи. Есть недорогие комплекты баксов за 200-300.

Чижевский

|

9886, RE: Неужели восьмисотый?

Послано guest, 04-01-2005 01:31

Nicon coolpix 4200 zoom nikkor ed

Portvein777

|

9887, хорошая рецензия на книгу Хокни

Послано Веревкин, 17-12-2007 05:07

Оптика совершила две революции в живописи

Александр Левинский

http://www.popmech.ru/part/?articleid=2976&rubricid=15

Фото вручную

Март 2004

Историки искусства удивляются, почему к концу XVI века всего за несколько десятилетий в жанре портрета произошла настоящая революция. Напряженные, застывшие лица сменились вдруг на картинах живыми, полными чувств чертами, приблизительность – точностью деталей… Споры об этом не смолкают по сей день, и американский художник Дэвид Хокни предложил собственную версию случившегося: по его мнению, живописцы Возрождения взяли на вооружение самые передовые достижения тогдашней науки, создав при помощи оптических приборов нечто подобное «рукописной фотографии».

Битва за перспективу

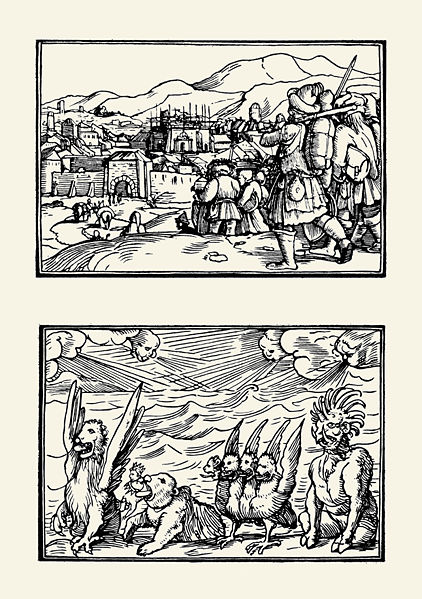

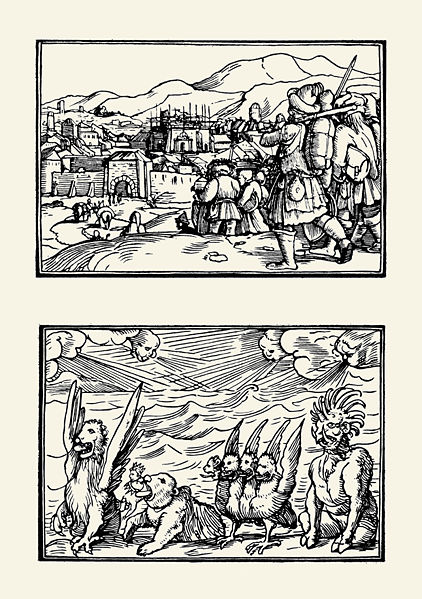

Точное изображение даже неподвижных натюрмортов веками давалось художникам нелегко. Для того чтобы научиться рисовать предметы в перспективе, изобретались сложные устройства и способы, вроде тех, которые описал в своей работе «Учебник художника» (1525) немецкий график Альбрехт Дюрер. В качестве иллюстрации он изобразил на своей гравюре многочасовой процесс рисования одного из самых сложных для отображения музыкальных инструментов – лютни. «Механизированный» процесс был очень сложным и громоздким. И при этом художнику приходилось прибегать к помощи ассистента (рис. 1, 2 – гравюры Дюрера).

Аппарат для изображения перспективы состоит из трех нитей и двигающейся внутри рамы пластины. Первая нить, символизирующая линию взгляда художника, продета через ушко иглы, закрепленной в стене; к одному из ее концов привязан свинцовый груз, к другому – металлическая указка. Помощник берет указку и дотрагивается до разных точек по контуру лютни, художник же манипулирует еще двумя нитями, закрепленными на раме вертикально и горизонтально. Там, где первая нить проходит через раму, художник отмечает двумя своими нитями точку пересечения первой с плоскостью рамы, затем ослабляет первую нить, вставляет пластину в раму и карандашом отмечает точку пересечения вертикальной и горизонтальной нитей. Повторяя эти манипуляции снова и снова, сдвигая и задвигая пластину в раму, он получает на закрепленном на пластине листе бумаги череду точек, отмечающих контур лютни в перспективе, а затем соединяет их линиями.

На другой гравюре Дюрера художник пользуется стеклом с нанесенной на него сеткой. Он смотрит через отверстие в специальной планке, и при этом его модель должна быть неподвижной: натурщику запрещается менять позу и выражение лица.

Не приходится удивляться, что черты людей на портретах художников – современников немецкого гения выглядят напряженными и застывшими, губы серьезно сжаты. Достаточно посмотреть на представленный в питерском Эрмитаже холст «Христос и блудница» Лукаса Кранаха младшего, написанный около 1535 года (рис. 3).

Однако не проходит и 70 лет, как на картине Караваджо (1573–1610) «Юноша с лютней» (рис. 4) художник точно и уверенно изображает инструмент в сложной перспективе и – более того – чтобы подчеркнуть пропорции, кладет на стол рядом с позирующим ему молодым человеком не менее сложную в изображении скрипку. Лицо модели живое, рот приоткрыт. Мгновенная эмоция словно схвачена налету. Ни один натурщик не смог бы сохранять такое выражение лица часами…

Другая история

Энди Хокни, предлагая разгадку стремительного взлета художественного мастерства в эпоху Возрождения, уверяет, что «история искусства отличается от той, которую мы знаем. Она более интересна».

Он полагает, что основой поразительной метаморфозы стало применение живописцами последних достижений современной им науки – оптических приборов, основанных на зеркалах и линзах. Конечно, дело не только в оптике, но и в самих художниках, сумевших использовать технические средства. Им нужно было быть отличными рисовальщиками, чтобы передать на полотне внутреннюю жизнь тех, кого они изображали. «Просто мы начинаем понимать, как все было», – говорит Хокни.

По свидетельству Аристотеля и Эвклида, уже в античной древности было известно, что, когда свет проходит через маленькое отверстие в темное помещение, на противоположной стенке может возникнуть ясное перевернутое изображение. В средние века этот эффект воспринимался как метафора глаза и даже самого мозга, представлявшегося в виде комнаты, куда стекаются впечатления из внешнего мира.

Каналетто. Вид Венеции (1735). Картина создана при помощи камеры-обскуры

Позднее появились достаточно сложные приборы – камеры-обскуры (в переводе «темные комнаты»), оснащенные линзами и зеркалами для придания изображениям четкости и исправления эффекта «перевернутости». Эти приборы не могли не привлечь внимания художников, и к середине XVII века и в начале XVIII использование этих устройств стало общеизвестным. Вошедший в историю искусства не только благодаря совершенству перспективных построений, тонкости цветового решения и точности в передаче световоздушной среды, но и не в последнюю очередь благодаря жизни на широкую ногу венецианский художник Каналетто (1697–1768) пользовался камерой-обскурой для создания своих картин. Писать нужно было как можно больше, поскольку при его стиле жизни требовалось много денег. И он нашел оригинальный способ увеличивать свои заработки, поставив искусство на поток: проектировал виды Венеции на лист бумаги или холст, а затем обрисовывал контуры. Однако есть основания предполагать, что художники (сначала, возможно, голландец Ян ван Эйк (ок.1390–1441), потом его соотечественники-пейзажисты, затем коллеги из северной Италии, а особенно Ломбардии, где жил Караваджо, стали использовать некоторые виды устройств, совмещавших линзы и зеркала.

Теория перспективы и оптические помощники

Официальная история живописи утверждает, что переход от неловких и приблизительных, созданных «невооруженным глазом» портретов Средневековья к точности и живости картин Возрождения произошел благодаря развитию различных математических систем перспективы и пропорций. Так, по мнению историков, совершенствовалось искусство: от Джотто к Пьеро делла Франческа и к Уччелло, а потом – через высокое Возрождение – к Микеланджело и Тициану.

Системы перспективы были основаны на еще более изощренных интеллектуальных открытиях – конических сетках, проецируемых в пространство согласно строгим правилам, – а также на идеализированном представлении художников о реальности.

Однако в подтверждение своей теории Дэвид Хокни предлагает сравнить две картины (рис. 5, 6). На одной – представленном в лондонской Национальной галерее батальном полотне «Битва при Сан-Романо» Паоло Уччелло (ок.1456), автора, над которым современники насмехались за неумение рисовать (его лошади выглядят деревянными лошадками), – фигура павшего в бою изображена в точной математической перспективе. Перспектива была страстью художника, и, по свидетельству близких, он дни и ночи что-то чертил.

Другая картина – Караваджо, «Ужин в Эмаусе» (ок. 1601, когда законы перспективы были давно пройденным уроком) – значительно более реалистична, однако на этом полотне обращает на себя внимание неестественное и противоречащее всем законам перспективы соотношение вытянутых рук сидящего справа апостола Петра. Кисть ближней к зрителю руки и – дальней от него получились одного размера. По мнению Хокни, именно такой эффект возникает при использовании некоторых увеличительных линз.

В подтверждение своей теории Хокни приводит высказывания современников Караваджо, в частности – Джованни Пьетро Беллори, упрекавшего художника за то, что тот «не делает попыток улучшить данное природой», и за то, что у него «нет знаний в науке живописи». Беллори говорит, что Караваджо нуждался в натурщиках и мог писать только в темных местах «с единственным источником света и на одном плане, без уменьшения». Этот стиль, заключает Беллори, «позволял без усилий копировать». Когда же Хокни обвиняют в том, что он приписывает использование оптики временам, когда художники не могли иметь к ней доступа, автор теории предлагает обратиться к портрету кисти Рафаэля «Папа Лео X с двумя кардиналами» (1518). Герой картины (рис. 7), написанной во времена, когда производство линз не было еще налажено (упоминания Галилея относятся к периоду после 1609 года, а Левенгука – примерно к 1660), держит в левой руке увеличительное стекло.

Хокни, с одной стороны, делает вывод, что первые изготовленные линзы попадали в руки пап и королей и благодаря близости к ним оказывались в руках у придворных художников быстрее, нежели у ученых. С другой стороны, особый интерес вызывает то, что папа держит лупу в левой руке. Как уверяют некоторые историки, в XVI веке левша не мог быть избран папой: левая рука считалась грешной, рукой дьявола.

Дэвид Хокни делает вывод, что на самом деле папа держит лупу правой рукой, а портрет свидетельствует об эффекте, получавшемся в ранние времена использования линз, когда еще не научились компенсировать обратные изображения.

Вершина и обрыв

К своим шокирующим выводам о технике мастеров Возрождения Дэвид Хокни пришел не сразу, и логика движения его исследований была «обратной» хронологии.

Первое подозрение закралось в его душу, когда однажды он понял, что точность и уверенность линии карандашных рисунков известного французского портретиста начала XIX века Жана Огюста Доминика Энгра напоминает ему технику американского художника-авангардиста Энди Уорхола. Энгр применял в своих живописных работах технику шелкографии, при помощи которой бесконечно повторял одни и те же образы. Одна из самых известных работ Уорхола – ставшее сенсацией нью-йоркской выставки 1962 года изображение банок супа Campbell’s, а один из основных мотивов творчества – монотонное повторение: бесконечные ряды бутылок кока-колы, портретов Мерилин Монро, Лиз Тейлор или Элвиса Пресли.

Хокни заподозрил, что для создания своих многочисленных, потрясающих точной детализацией карандашных портретов Энгр должен был использовать какую-то достаточно совершенную оптическую технику. К примеру, изобретенную в 1807 году камеру-люсиду – закрепленную на свободно поворачивающемся штативе призму. Если смотреть через нее, изображение находящегося перед ней предмета как бы отражается на крышке стола или на листе бумаги. При этом эффект иллюзорен: никакого изображения, как в случае с проектором, нет, но тем не менее его можно обвести, довольно быстро «поймав» и точно отобразив самые трудные для работы художника детали (рис. 8).

В ранний период творчества, прежде чем начать работу над этюдом, Энгр, как делают многие копировщики, наносил на бумагу координатную сетку, и при этом на рисунках видно, что нетвердая рука сбоила. Позже он стал рисовать удивительные по точности и «сиюминутности» карандашные портреты, как будто выплескивая образы за один сеанс.

Увлекшись своей идеей, Хокни даже стал работать в той же технике, какую, как он полагает, использовал Энгр. Для доказательства своей теории в 2000 году он провел в лондонской Национальной галерее выставку, на которой его рисунки были представлены рядом с работами знаменитого француза…

Тем не менее все большее совершенствование оптической техники в конце концов, как считает автор необычной гипотезы, логично привело к завершению ее использования в живописи. Сегодня революция в живописи конца XVIII – начала XIX веков выглядит такой же необъяснимой и резкой, как и предыдущая, но если предположить, что в этом виновато изобретение химических способов фиксации прошедших через систему линз образов, уже не требующих приложения руки человека, то все становится на место.

В 1833 году англичанин Уильям Талбот пытался сделать набросок рисунка с помощью камеры-люсиды, но, по его словам, «когда удалял глаз от призмы, в которой все выглядело прекрасно, обнаруживал, что карандаш оставлял на бумаге отрывочные следы». Тогда у него и появилась мысль попытаться сделать так, чтобы образы сами запечатлялись и оставались на бумаге. После множества экспериментов к 1841 году он научился создавать негативы, с которых можно было делать многочисленные позитивные отпечатки, и таким образом значительно улучшил метод Луи Дагера, разработавшего способ делать только один снимок.

Впрочем, уже после первого появления дагеротипа французский художник Поль Деларош заявил: «Сегодня живопись умерла».

В действительности же «химическая» фотография только спровоцировала разрыв трехсотлетней связи живописи и монокулярных оптических технологий. Например, Сезанн, рисуя стоящую перед ним чашку, смотрел на нее попеременно обоими глазами, а потом изображал ее, учитывая несовпадения образов. Впервые после Джотто в европейскую живопись вернулись угловатость и неловкость, а художники, особенно импрессионисты, начали обращаться к опыту японского и китайского искусства, в которых никогда не использовались оптические методы. Живописцы стали экспериментировать с тем, что недоступно монокуляру, пытаясь отразить действие времени, длительность процессов, ощущения субъективно проживаемой реальности.

Хокни говорит о том, что Сезанн и его современники знали о различных оптических устройствах, но сознательно решили не пользоваться ими. А художники последующих поколений забыли старые секреты и в конце концов стали смотреть на Караваджо, Веласкеса или Энгра как на сверхъестественно одаренных гигантов. Так в средние века итальянские крестьяне разглядывали античные реликвии вроде акведуков и полагали, что когда-то на их земле жило племя гигантов.

Революция продолжается

Теория американского художника, которую он описал в своей книге «Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters». – Thames and Hudson, 2001 («Секретное знание: воссоздание утерянной техники старых мастеров»), вызывает немало возражений историков искусства. Они говорят о том, что у гипотезы нет доказательств: нет свидетельств самих художников, их моделей и современников.

Хокни отвечает, что смотрит на картины и рисунки глазами художника, а не отстраненного исследователя, и это сами историки должны доказывать, что линзы ни при чем, объясняя, откуда взялись лютни Караваджо через несколько десятилетий после Дюрера; как «из ниоткуда» усовершенствовались умения художников; и почему они быстро распространились и так же быстро исчезли через три столетия.

Художник говорит о склонности живописцев скрывать свои методы и приводит отрывок из трактата Джованни Баттиста делла Порта «Magiae Naturalis» (1558), в которой тот научно объясняет сверхъестественные явления и раскрывает «тщательно скрываемый секрет», как получать образы с помощью вогнутого зеркала: «Если ты не умеешь рисовать, то этот прибор поможет, а тебе останется только наложить краски».

Нужно учитывать и то, что в средние века использование техники было не таким уж безопасным занятием. Делла Порта был арестован за свои опыты, а еще раньше, в XIII веке, когда философ Роберт Бэкон написал папе римскому о свойствах линз, ему приказали замолчать и вернуться к себе в Оксфорд. Не говоря уж о судьбе Галилея…

Сегодня технологии снова преображают лицо искусства. Компьютер заменил негативы на пикселы, и фоторедакторы с легкостью вмешиваются в жизнь, отраженную цифровыми снимками. В момент появления «цифры» можно было, перефразируя Делароша, сказать: «Химическая фотография умерла». На самом деле умерла объективная – от слова «объектив» – реальность, и художник вынужден обнажать собственное восприятие, строить собственную реальность.

|

9888, RE: хорошая рецензия на книгу Хокни

Послано Volodimer, 18-12-2007 10:10

Ужос!

Неужели и ... в Помпеях знали оптику?

|

9889, прозрачное стекло

Послано Volodimer, 19-12-2007 12:14

Эта фреска наводит на мысль о том, что, умея изготавливать из прозрачнейшего стекла сосуды, в Помпее вполне могли изготовить и оптику, позволившую вышеописанным методом создавать реалистические картины.

Но - несмотря на то, что историки везде утверждают о выдувании стекла в древнем Риме, представить хотя бы осколки прозрачного стекла не могут. Самые прозрачные образцы полупрозрачные, окрашеные, мутноватые, даже близко не стоят с помпейскими.

Посмотреть можно, например, здесь:

http://www.metmuseum.org/toah/hd/rgls/hd_rgls.htm

Так что открытие Хокни может оказаться еще одним подтверждением того, что Помпеи незаслуженно постарели на полторы тысячи лет.

|

9890, скорее всего

Послано Веревкин, 19-12-2007 12:25

несоответствующие находки прятали или выбрасывали. Археологи всегда так поступают.

посуда от Цептера, 1000 b.c.–1 a.d.

Штофчик, 3rd–4th century A.D., Roman

|

9891, RE: хорошая рецензия на книгу Хокни

Послано vvu, 19-12-2007 14:19

Два замечания:

1) То что папа держит линзу левой рукой -- не обязательно говорит о том, что он -- левша. Лупа -- не перо.

2) Городить на самом деле почти ничего не надо, достаточно перед одним глазом поставить маленькое зеркальце на штативе под 45 градусов. Сесть боком к обьекту перед вертикальной поверхностью для рисования...

Примерно так же когда снимал Зенитом с Гелиосом:

картинка от открытого глаза почти совпадала с картинкой в видоискателе.

Маленькое зеркальце сделать проще, чем большое

М.б. так и делали?

|

9892, RE: хорошая рецензия на книгу Хокни

Послано TT, 20-12-2007 09:40

////Другая картина – Караваджо, «Ужин в Эмаусе» (ок. 1601, когда законы перспективы были давно пройденным уроком) – значительно более реалистична, однако на этом полотне обращает на себя внимание неестественное и противоречащее всем законам перспективы соотношение вытянутых рук сидящего справа апостола Петра. Кисть ближней к зрителю руки и – дальней от него получились одного размера. По мнению Хокни, именно такой эффект возникает при использовании некоторых увеличительных линз.////

Насчет линз не могу ничего сказать, но существует такая штука, как константность восприятия величины. Объяснить с ее помощью одинаковые руки апостола Петра проще. Это мы, насмотревшись фотографий, где кулак закрывает голову воспринимаем перспективное сокращение разл. частей тела человека вполне нормально. А для людей 17 века такое восприятие едва ли возможно.

|

9893, RE: Мертвый Христос

Послано TT, 20-12-2007 09:49

Классический пример константности величины - "Мертый Христос" А. Мантеньи. Ложе Христа изображено в перспективе, а тело - в параллельной проекции. А если изображать в перспективе, то ступни ног раза в два будут больше.

http://www.fondcultura.ru/htmls/collections/images/renes/30mantenja3.htm

Но едва ли тут линзы использовались.

|

9894, как определяется использование линз?

Послано Веревкин, 20-12-2007 15:31

Хокни пишет об этом довольно подробно. Дело в том, что зеркала и линзы не могли покрыть всю композицию и всю картину. Поэтому их нужно было перемещать. В итоге отдельные фрагменты имеют не очень очевидные, но всё-таки заметные склейки, которые художник замазать не мог - необъяснимые изменения кривизны предметов. Но эти предметы должны быть правильными (прямые фрагменты, эллипсы), на телах людей это не так заметно - только как продолжение искривления предметов можно обнаружить.

Если посмотреть на картину Мантеньи

мы видим, что для изображения тела использовалась даже обратная перспектива, не прямая - ноги несоизмеримо малы по сравнению с головой и грудью, хотя находятся ближе к фокусу зрения. Это кстати, один из типичных эффектов, которые свидетельствуют о том, что голова рисовалась отдельно от тела.

Исследовав картину линейкой Фотошопа, мы видим, что правый край кровати имеет неправильную кривизну в том месте, где начинается простыня. Нижний горизонтальный край ложа тоже имеет искажения, но менее заметные (пришлось поднять контрастность, чтобы чётко видеть этот край) изломы в 2-х местах. Ноги рисовались отдельно, углы кровати - отдельно и независимо друг от друга.

То есть ноги оказались маленькими именно из-за перемещения фокуса устройства, а не из-за замысла художника.

|

9895, RE: это не обратная перспектива.

Послано TT, 20-12-2007 16:01

Обратную перспективу придумал в начале ХХ века О.Вульф, а в России эту "химеру разума" распространял П.А. Флоренский.

Стопы Христа, даже наклоненные к картине (т.е. в ракурсном сокращении), длинее его головы и головы Марии. Так и должно быть в параллельной проекции.

Кривизналиний объясняется еще проще: кривую линию нарисовать проще чем прямую, в этом я убеждаюсь чуть ли не каждый день видя студенческие работы.

А вообще - тема простраснтвенных построений в искусстве очень интересна и обширна. Надо бы начать публиковать свои наработки, да все никак не решусь.

А книгу Хокни постараюсь наити. Я заинтригован. Хотя 1600 рэ для моей бюджетной зарплаты - сумма, конечно, не малая.

|

9896, может быть Вам повезёт

Послано Веревкин, 20-12-2007 22:45

> 1600 рэ для моей бюджетной зарплаты - сумма, конечно, не малая.

К нам пока книжки довезут из Москвы, они становятся втрое дороже. Вполне возможно - в Олимпийском в Москве можно купить за 1000.

|

9897, RE: Секреты старых картин

Послано TT, 18-12-2007 13:21

Давно уже слышал про эту книгу, но на прилавках и в библиотеках не встречал. Очень хотел бы почитать.

В Сети она есть - никто не знает?

|

9898, а я видел

Послано Веревкин, 18-12-2007 15:21

У нас стоила больше 1600 рублёв.

|

9899, RE: Секреты старых картин

Послано TT, 18-12-2007 13:27

Добавлю еще что наличие-отсутствие спец. аппаратуры еще ничего не значит. Какую бездарю совершенную технику не давай - все равно художника из него не выйдет.

|

9900, не совсем так

Послано Веревкин, 18-12-2007 15:25

Техника, конечно должна дополнять талант, но помогает неспособному быть лучше. К примеру, Фотошоп многим, не бравшим в руки карандаш, дал возможность быть художниками (есть специальные фильтры имитирующие ту или иную технику).

Отсутствие инструмента можно объяснить:

- отсутствием его вообще

- отсутствием его у конкретного человека

Наличие инструмента неоспоримо доказывает, что он был уже изобретён, вместе со всеми сопутстсующими фрагментами. И это важная информация. Например ни один традик не осмелится утверждать, что в античности были увеличительные линзы, не смотря на то, что Вергилий носил пенсне.

|

9901, RE: не совсем так

Послано artist, 19-12-2007 15:07

Насколько я знаю, когда Шлиман нашел золото Трои, ювелиры подняли его насмех, потому что изготовить то, что он нашел, без увеличительных стекол невозможно....

Поэтому вскоре была найдена целая "кладка" линз из горного хрусталя!

|

9902, не можете дать ссылку

Послано Веревкин, 20-12-2007 00:05

на эту "кладку". Когда найдено, кем и где?

|

9903, Китайцы первые везде

Послано Volodimer, 20-12-2007 10:00

Нашлось вот про Трою:

"Первооткрыватель Трои Шлиман нашел 48 линз в развалинах мифического города, из которых одна особенно выделялась совершенством выделки и следами знакомства с инструментами гравера.

В Эфесе найдено целых 30 линз, и, что характерно, все они были вогнутыми и уменьшали изображение на 75 процентов, а в Кноссе, на Крите, как выяснилось, линзы изготавливали в таких количествах, что даже удалось найти настоящую мастерскую минойской эпохи по их производству."

http://www.bibliotekar.ru/100velTayn/19.htm

Ну, и как обычно, китайцы впереди планеты всей. Первыми изобрели, потом на тысячелетия забыли.

"Стекло было изобретено еще раньше, но потребовались века, пока человечество научилось делать из него оптические приборы. Первые линзы из стекла начали изготовлять еще до нашей эры – в Китае, в Древней Греции и Риме, но их использовали главным образом для выжигания огня. Затем секрет стеклянных линз был надолго утерян. И только в ХШ веке нашей эры снова была воссоздана технология изготовления увеличительных стекол."

http://www.tvmuseum.ru/attach.asp?a_no=1018

Короче, нечего копья ломать, человечество, потеряв хвост, сразу начало заниматься изготовлением оптики для коррекции зрения. Периодически забывая достигнутое.

Лучше бы оно занималось изобретением приборов для коррекции памяти.

P.S. А вот упоминание о пресловутом Бэконе:

"Ученые не могут дать однозначный ответ, когда были изобретены первые очки, но полагают, что это случилось в 13 веке, поскольку именно в это время процесс их изготовления был описан в трудах Роджера Бекона. "

http://www.coopervision.ru/history.php?id=2

Логика датировок: Датировали Бэкона 13 веком, а потом перенесли туда все, что он упоминает. Стоит передатировать то, по чему датировали Б., и очки помолодеют.

|

9904, Роджер Бэкон - фантом Френсиса

Послано Веревкин, 20-12-2007 15:44

появился в начале 17 века.

|

9905, RE: Роджер Бэкон - фантом Френсиса

Послано Хомяк, 06-01-2008 23:17

вот только не Френсис. Эта сволочь гением быть не может.

Скорее, его ученик - Роджер Ретленд и скорее всего, к богословским работам монаха Бекона Ретленд присоединил свои научные работы и схему своей биографии. В английском фильме Сон в летнюю ночь Оберон и Тезей - ипостаси Ретленда. Там есть место - Оберон идет по воде и медленно проваливается под воду. Шут на берегу в ужасе закрывает лицо. Вода - символ времени. Вообще, судя по фильму, англичане прекрасно знают подлинное имя Шекспира, но доказательств этому знанию нет. Сон подан как первая, еще детская работа поэта. И вообще, просто иллюстрация к Гилилову

|

9906, отчасти согласен

Послано Веревкин, 18-06-2012 18:56

Сейчас читаю занятную книгу:

"Оправдание Шекспира" Марина Литвинова

Вагриус, 2008, 656 стр.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3685042/

Её шекспировская теория состоит в том, что Бэкон вместе с Ратлендом V создали два тайных проекта - научное общество розенкрейцеров и историка-поэта "Потрясающего копьём". Бэкон при помощи аллегорий "Шекспира" собирался создать и популяризовать историю Англии, но вскоре увлёкся чисто естественно-научными делами, оставив поэзию Ратленду (Роджеру Меннерсу), который после мятежа Эссекса и тюремного заключения стал создавать трагедии самостоятельно.

Интересная цитата из книги:

"Летом 1601 года, когда Ратленд был ещё в Тауэре, королева Елизавета, разбирая архивы, принесённые ей архивистом Тауэра, увидела документ, касающийся Ричарда II, и воскликнула: "Ричард Второй - это я! Тебе это известно?"" (стр. 154)

Это неплохо ложится на теорию Фоменко и Носовского:

http://www.chronologia.org/shakespeare/index.html

|

9907, и об Афинах

Послано Веревкин, 19-06-2012 16:55

Родовое поместье Ратлендов носило название Афинтаун. Потрясающая копьём - это аллегория богини мудрости Афины Паллады.

|

9908, RE: Роджер Бэкон - фантом Френсиса

Послано guest, 19-06-2012 05:43

>вот только не Френсис. Эта сволочь гением быть не может.

>

http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=2&forum=DCForumID18&omm=6&viewmode=threaded

|

9909, красивая версия

Послано guest, 19-06-2012 19:19

и более всего походит нат правду

хотя многим может не нравится, даже на этом форуме

к примеру Астрахани, который по макушку увяз в страшных сказках про злокозненных масоно-тамплиеров и прочей околохристианской чешуе

http://chronologia.org/dcforum/DCForumID2/13817.html

|

9910, RE: Роджер Бэкон - фантом Френсиса

Послано guest, 19-06-2012 05:43

>появился в начале 17 века.

из книги Вл.Гакова "Четыре путешествия на машине времени (Научная фантастика и ее предвидения)":

"..."Избыток воображения, - писал Артур Кларк, - встречается значительно реже, чем его недостаток; когда это случается, на его злосчастного обладателя валятся все беды и неудачи - за исключением достаточно благоразумных провидцев, излагающих свои идеи только письменно и не помышляющих провести их в жизнь. К такой категории относятся все авторы научной фантастики, историки, пишущие о будущем, творцы утопий и оба Бэкона, Роджер и Фрэнсис".

Последние два имени не случайно поставлены в один ряд с писателями-фантастами. Не такая и распространенная в Англии фамилия, но надо ж было случиться совпадению, чтобы два гения, носившие ее, как бы свободно переговаривались через временную бездну в четыре столетия!

"Можно сделать такие приборы, с помощью которых самые большие корабли, ведомые всего одним человеком, будут двигаться с большей скоростью, чем суда, полные мореплавателей. Можно построить колесницы, которые будут передвигаться с невероятной быстротой... без помощи животных. Можно создать летающие машины, в которых человек, спокойно сидя и размышляя над чем угодно, будет бить по воздуху своими искусственными крыльями, наподобие птиц... а также машины, которые позволят человеку ходить по дну морскому". Это из письма монаха-францисканца Роджера Бэкона. Написано в XIII веке, когда ни о какой науке и не помышляли, а самой "научной" книгой столетия считалась "Сумма теологии" Фомы Аквинского.

Бэкон пожил фантастически долгую по тем временам жизнь - почти восемьдесят лет - и в самый разгар гонений на ересь и схоластических споров о точном подсчете числа ангелов, способных уместиться на острие булавки, написал трактат. Одно название могло запросто привести автора на костер: "Послание брата Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы и о ничтожестве магии". Впрочем, гениальный монах был достаточно предусмотрителен, чтобы не публиковать свое сочинение при жизни. Так удивительное произведение, в котором были предсказаны телескоп, самодвижущиеся повозки и даже летательные аппараты, увидело свет лишь спустя четыре столетия, в 1618 году, - как раз ко времени расцвета гения другого Бэкона, Фрэнсиса..." http://books.rusf.ru/unzip/add-2003/xussr_gk/gakovv01.htm?4/25

Ф.Бэкон говорил о четырех "идолах", препятствующих познанию.

"Интересно, что и Роджер Бэкон (XIII в.) говорил о четырех препятствиях (offendicula) на пути познания: доверие недостаточному авторитету, привычка, приверженность общепринятым мнениям, боязнь признаться в собственном незнании."

http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt "Новый органон наук"

|

9911, RE: не можете дать ссылку

Послано artist, 20-12-2007 10:34

Нашел, естественно, Шлиман же. Сразу несколько десятков (О, 19 век!)Где-то читал. Где, не помню. Возможно, "Тайны археологии" Бацалева и Варакина.

Но линзы из горного хрусталя известны, как считается, еще с Шумеров.

|

9912, RE: очки

Послано муромец, 20-12-2007 11:01

Brille. Из берилла. Считается, 12-13 вв.

|

9913, очко

Послано vvu, 20-12-2007 12:03

У Нерона было очко :о)

АДНАЗНАЧНА!!!

:о)))

|

9914, RE: Секреты старых картин

Послано artist, 20-12-2007 10:44

С точки зрения художника, книга Хокни очень убедительна. Искусствоведы, конечно же, придерживаются другого мнения....

|

9915, вот у кого есть книшка...

Послано Веревкин, 20-12-2007 22:45

решпекты.

А в данном случае Вы выступаете в ипостаси художника или искусствоведа?

|

9916, RE: вот у кого есть книшка...

Послано artist, 21-12-2007 13:59

Все художники на меня обиделись, а искусствоведы просто не знают, какая я сволочь! Или наоборот.

|

9917, Веласкес "Менины" - здесь зеркало напротив мольберта

Послано guest, 21-12-2007 03:48

|

9918, Камера обскура - камера Оскара

Послано guest, 25-03-2012 17:59

говорят что Оскар - переводится как "Божье копье".

И это логично вспоминая то как повляется изображение на матовом экране - вычерчиватся копьём" "святого ария/георгия".

Однако лукавая догмолингвистика уверяет нас что обскура означает - тёмная.

Понятно что, пока верим их отождествлениям, тёмные мы а не они.

Так какова этимология ОБСКУРЫ/ОСКАРА(голливудского лгуна)?

ИС-ЦАР? ИШТАР? ЭСТЕР?

п.с. и почему ФОТО означает свет?

Ф = СВ?

|

9919, RE: Камера обскура - камера Оскара

Послано guest, 15-05-2012 00:52

ФОТО = СВОТО (свето (?), свято (?), сваты (?))

|

9920, "Как плоский рисунок сделать объемным"

Послано guest, 14-05-2012 17:01

"если мы рассматриваем уже напечатанное фото ДВУМЯ ГЛАЗАМИ, то СТЕРЕО-смещенность работает ПРОТИВ всех остальных механизмов! - то, что картинка от левого-правого одинакова дает мощный сигнал мозгу, что картинка плоская.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО - если мы будем смотреть на плоское фото (альбом, компьютерный экран, экран в кинозале) ОДНИМ ГЛАЗОМ, то мы устраним источник конфликта, позволив мозгу понять, просчитать и восстановить объем пользуясь ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ встроенными в наше зрение механизмами "

http://alex-bykov.livejournal.com/433822.html

|

9921, RE: Секрет картины

Послано guest, 18-05-2012 09:41

http://simetria.dim.uchile.cl/estetico/nodo5.html

Спираль - простая связь фигур.

|

9922, 'повсюду золото'

Послано guest, 18-05-2012 10:16

тут и далее по ссылке

http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=626&forum=DCForumID2

и на глобусе

http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=DCForumID2&om=13056&omm=46

|

9923, RE: 'не только золото'

Послано guest, 18-05-2012 20:42

Поиск "золота" - некая форма одержимости. Иногда она вроде и к месту...

Зашел в библиотеку целочисленных последовательностей, "заказал" последовательность "2 3 5 8 13 21" и на выходе - "15636 results found".

Набрал "2 3 5 8 13 21 34 55 89" и - "997 results found"...

|

9924, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 19-06-2012 10:54

Господа!

Будучи на Канарских островах, в похмельи (как часто случается), я обратил внимание на стену. И почти вскричал: зрительная галлюцинация!!

Но потом подумал.

Дело вот в чём. В тёплых странах нет стёкол, там есть ставни.

Поэтому не надо концентрировать внимание на линзах.

Если щёлочка достаточно узкая, а свет достаточно яркий, то изображение с другой стороны представляется в тёмной комнате на белой стене абсолютно точным и цветным перевёрнутым изображением.

Понятно?

То есть, могли художники и без линз очерчивать контуры "вверх ногами", но затем добавлят разные мелочи.

Роль линзы может играть щёлка в ставнях - это закон физики.

Хотя для стран с облачностью это не вполне очевидно.

|

9925, Камера обЗора

Послано guest, 19-06-2012 11:15

легко получается из камеры обскуры перекодировкой СК = З

см. реплику 43 из этой темы

|

9926, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 19-06-2012 20:37

>Господа!

>Будучи на Канарских островах, в похмельи (как часто

>случается), я обратил внимание на стену. И почти вскричал:

>зрительная галлюцинация!!

>Но потом подумал.

>Дело вот в чём. В тёплых странах нет стёкол, там есть

>ставни.

>Поэтому не надо концентрировать внимание на линзах.

>Если щёлочка достаточно узкая, а свет достаточно яркий, то

>изображение с другой стороны представляется в тёмной комнате

>на белой стене абсолютно точным и цветным перевёрнутым

>изображением.

*******************************************************

Как-то, едучи в кузове грузового автомобиля "Москвич ИЖ-2715" по прозвищу "пирожок", представляющего из себя коробку кубичческой формы без окон, будучи почти трезвым, я наблюдал натуральное цветное кино, которое проектировалось на передней стенке кузова от трещины в задней дверце. Дело было в летний солнечный день. На стенке ярко отражалась вся проезжаемая улица (с домами, заборами, садами, курами) в перевёрнутом виде.

|

9927, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 13-08-2013 10:42

роль стекла в работах мастеров

http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=13970&forum=DCForumID2&omm=75&viewmode=threaded

|

9928, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 13-08-2013 14:17

Я бы добавил еще одну возможность.

Это природная эйдетика, прямо зависящая от энергетики и правополушарной доминанты.

1. Эйдетик видит объект с закрытыми глазами и способен манипулировать им - увеличивать/уменьшать, изменять пропорции и цветовую гамму, выпячивать фактуру предметную или цветовую и т.д. Картинки тут объемные. Но эйдетик способен оживлять (делать объемными) и картины. Оживлять и обратно, оживлять и обратно... постигая особенности и законы проецирования живого образа на холст.

Эйдетик способен наблюдать мультики и фильмы, сны наяву. В том числе ускоряя-замедляя их, меня фокус восприятия, делая стоп-кадры...

2. Если воспринимать объекты короткими вспышками (приоткрывая глаза на полсекунды-секунду), то можно вспышка за вспышкой детализирировать всю желаемую картину. Это школа проецирования, доступная и для неэйдетиков.

Плюс фотографическая память.

3. Наркотики расковывают природную эйдетику.

http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/narkotiki-i-kreativnost-331655/

http://drugspace.info/info/risunki-pod-lsd.html

4. Смотрите также методику правополушарного рисования Бэтти Эдвардс - там есть целый ряд приемов, которые могли использовать художники эпохи Возрождения.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдвардс,_Бетти

5. Линзы, зеркала и камеры-обскуры тоже есть естественные. В лужах облака и лица.

|

9929, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 14-08-2013 15:07

береш этого арта -- и НОГАМИ ЕГО!!! ногами!!!!

иш оборзел - наркотики рекламирует

конечно - зачем быдлу изучать чем белый корпУс по умбре отличается от первичных темперных полихромных подмалевков веласкеса

главное - громче ПЕР нуть

па рюсски x(

|

9930, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 18-08-2013 05:58

Это ты так громко пернул или мне показалось?

Я же вполне корректно обозначил, что есть еще одна возможность. Которая к примеру объясняет почему в академической живописи 18-20 веков обходились без упомянутых в заглавном посте зеркал и линз.

И обозначил эту возможность вполне предметно.

|

9931, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 18-08-2013 04:12

наткнулся на гравюру Луки Кранаха "Адам и Ева в раю", офицальные даты его жизни 1472-1553, а на гравюре согласно НХ стоит 1705 год... может я ошибаюсь в прочтении даты? Хотелось бы узнать мнение форумчан.

живу в Мюнхене... решил теперь пройтись по местным музеям...

|

9932, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 18-08-2013 09:12

До 18 века гравюры исполнялись на мягком дереве, доска которого не могла применяться с 1509 по 1705 год.. Видимо, «1705» до 18-го века читалось, как «1509» - официальная дата АдамоЕвы...

Но, если вы рассмотрите иные деревянные гравюры «ровесников» Карнаха, то поймете, что техника «Кранаха» из 18-го века..

- Кранах, - Кранах,  - а это типичная техника обрезной гравюры по дереву «времени Кранаха» (Ганс Гольбейн. 1530 год).. А это техника «по твердому дереву», изобретенная Томасом Бьюиком в 1780-х годах.. - а это типичная техника обрезной гравюры по дереву «времени Кранаха» (Ганс Гольбейн. 1530 год).. А это техника «по твердому дереву», изобретенная Томасом Бьюиком в 1780-х годах..

|

9933, RE: Секреты старых картин

Послано guest, 18-08-2013 13:58

хорошо, по качеству гравюры возможно разделить их на до 1780 и после. Но меня здесь больше интересует история "арабских" цифр и их способа написания...

|

9934, с 16 века гравюры делались и на металле

Послано Веревкин, 23-08-2013 09:34

http://das-gift.livejournal.com/2706.html

То, о чём пишете вы (гравюры на дереве), называется ксилографией.

| |

Portvein777(c) картон акварель масло +техника форсаж \\\\\\\\\\у мене теперь крутой фотоаппарат так что со временем будут красив картинки (в данном случ отсвечивает) 1989

Portvein777(c) картон акварель масло +техника форсаж \\\\\\\\\\у мене теперь крутой фотоаппарат так что со временем будут красив картинки (в данном случ отсвечивает) 1989 \\\и нам дали :-)

\\\и нам дали :-)

- а это типичная техника обрезной гравюры по дереву «времени Кранаха» (Ганс Гольбейн. 1530 год).. А это техника «по твердому дереву», изобретенная Томасом Бьюиком в 1780-х годах..

- а это типичная техника обрезной гравюры по дереву «времени Кранаха» (Ганс Гольбейн. 1530 год).. А это техника «по твердому дереву», изобретенная Томасом Бьюиком в 1780-х годах..