Глава 2.

НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ И РАСКРЫВАЕТ.

1. ПОЧЕМУ ИСТОРИКИ СЕГОДНЯ ПЫТАЮТСЯ "ОТОРВАТЬ" ИМЯ ИВАНА ГРОЗНОГО ОТ ЕГО ИЗВЕСТНОГО ТРОНА.

В книге "Раскол Империи", гл.2:24, мы показали, что Иван IV Грозный родился 9 февраля 1526 года, то есть на четыре года раньше, чем сегодня считается. Этот важный вывод мы смогли сделать потому, что обнаружили зодиак на троне Ивана Грозного. Этот царский престол хранится в Оружейной Палате Московского Кремля. Точная копия находится в музее Александровской Слободы. На престоле, оказывается, есть зодиак с гороскопом. Напомним вкратце суть дела.

До настоящего времени сохранилось очень мало личных вещей Ивана Грозного. Пожалуй, наиболее известная из них - походный царский престол в виде кресла с подлокотниками и подставкой для ног, целиком покрытый резными пластинами из слоновой кости, рис.2.1 . Согласно описям Оружейной Палаты, он принадлежал Ивану Грозному и сам царь сидел на нем. Исследователи полагают, что костяной престол изготовлен в Западной Европе и привезен в Москву лично для Грозного [187], с.365. Напомним, что, согласно нашим результатам, Иван III Грозный является фантомным отражением Ивана IV Грозного.

. Согласно описям Оружейной Палаты, он принадлежал Ивану Грозному и сам царь сидел на нем. Исследователи полагают, что костяной престол изготовлен в Западной Европе и привезен в Москву лично для Грозного [187], с.365. Напомним, что, согласно нашим результатам, Иван III Грозный является фантомным отражением Ивана IV Грозного.

Мы внимательно изучили все изображения, покрывающие костяной престол Грозного и неожиданно обнаружили среди них весьма откровенный зодиак с гороскопом. Таким образом, на престоле Грозного записана некая дата, которую, как мы убедимся, можно однозначно восстановить с помощью астрономических расчетов. Скорее всего, это дата рождения царя-хана. Зодиак с датой расположен в трех нижних клеймах на передней стенке основания престола. Это - стенка, спускающаяся вниз от сиденья к подставке для ног, рис.2.2 и рис.2.3

и рис.2.3 .

.

Расшифровка зодиака оказалась однозначной. Здесь содержится следующий гороскоп: Солнце - в Водолее; Луна - в Козероге; Марс, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Венера - в Рыбах, а некоторые из этих пяти планет (причем, меньшая часть) могут находится в соседнем с Рыбами созвездии Овна. Согласно астрономическим расчетам, на зодиаке Ивана Грозного записана либо дата 9 февраля 1526 года, либо дата 18-20 февраля 1289 года. При этом, датировка 1526 года является основной, поскольку она удовлетворяет астрономическим условиям, представленным на зодиаке, полностью, а датировка 1289 года - лишь с некоторой натяжкой. Если учесть, что зодиак изображен не где-нибудь, а на престоле Ивана Грозного, жившего в XVI веке н.э., то не остается никаких сомнений, что именно дата 9 февраля 1526 года записана на престоле царя.

Этот наш результат имеет далеко идущие последствия для истории Ивана Грозного и вообще истории XVI века. Отсылаем читателя к "Раскол Империи", гл.2:24. Здесь же мы расскажем об интересном сюжете, случившемся в 2014 году.

18 января 2014 года Т.Н.Фоменко и А.Т.Фоменко вновь посетили Оружейную Палату. Мы остановились около трона Грозного. Почему-то рядом с ним не оказалось музейной таблички, сообщающей - чей это престол. Мы решили подождать и послушать официального экскурсовода. Через несколько минут подошла многочисленная группа посетителей. Экскурсовод авторитетно сообщила, что тут стоят троны русских царей. Вот, например, трон Алексея Михайловича. А вот этот трон (без таблички) ранее приписывали Ивану Грозному, но недавно ученые глубоко изучили вопрос и пришли к выводу, что это неверно, и на самом деле это трон Михаила Федоровича Романова. Мы удивились и подождали, пока сюда же не подойдет следующая группа.

Через несколько минут экскурсовод следующей группы (тоже большой) авторитетно сообщила, что тут стоят троны русских царей. Вот, например, трон Алексея Михайловича. А вот этот трон (без таблички) вообще даже не трон, а "просто стул". Мол, раньше в русском царском обиходе слов "трон" и "престол" не было, а говорили просто о "стульях". Вот перед вами и стоит один из таких "стульев". Чей он - неизвестно!

Тогда мы решили подождать третьего экскурсовода с группой посетителей. И вскоре услышали следующее. Начало авторитетного рассказа было стандартно-заученное. Тут стоят троны русских царей. Вот, например, трон Алексея Михайловича. А вот этот трон (без таблички) - неизвестного происхождения, и никогда ранее (!) не было известно, кому он принадлежал.

Но ведь это удивительно. Официальный экскурсовод Оружейной Палаты скрывает от посетителей тот факт, что в старинных описях Оружейной Палаты сказано о принадлежности данного трона Ивану Грозному (III или IV). В официальном альбоме "Государственная Оружейная палата" издания 1990 года сказано, что что костяной престол изготовлен в Западной Европе и привезен в Москву лично для Грозного [187], с.365. Далее, в известном труде академика Ф.Солнцева "Древности Российского Государства" (см.выше) этот трон приписывается Ивану III Грозному. Как же можно сегодня официально и публично убеждать многочисленных посетителей Оружейной Палаты, будто "никогда ранее не было известно, кому трон принадлежал". Ведь за день здесь проходит несколько сотен человек. И всем им внушают, что знаменитый престол является "просто стулом, неизвестно чьим".

Конечно, мы не выслушивали подряд всех остальных экскурсоводов Палаты. Услышав трех, мы перешли в другой зал. Но ведь ясно, что посетителям внушают здесь не "отсебятину", а официально утвержденную версию научного отдела Оружейной Палаты. Экскурсоводы находятся на службе, они лишь заученно повторяют заранее выданный им текст. И, как мы видим, во всех этих выступлениях звучит одна и та же тема - этот трон, дескать, не принадлежал Грозному. Кому угодно, только не Грозному. Складывается ощущение, что сверху был отдан приказ - "оторвать" известный престол от имени Ивана Грозного (III или IV). Спрашивается, зачем? Ведь когда мы были в Палате несколько лет тому назад, экскурсоводы точно так же дружным хором рассказывали о принадлежности трона именно Грозному. Что же изменилось? Скорее всего, объяснение простое. По-видимому, некоторые посетители Оружейной Палаты, знакомые с нашими книгами, стали задавать недоуменные вопросы по поводу трона. Тогда историки были вынуждены ознакомиться с нашей книгой "Раскол Империи" или с нашей книгой "Иван Грозный и Петр Первый. Царь вымышленный и царь подложный". Где четко показано, что зодиак, изображенный на престоле, указывает на ошибку историков в датировке года рождения Ивана Грозного. И подтверждает Новую Хронологию. И поднимает множество других вопросов, неприятных историкам. Содержательно и аргументированно ответить нам они не могут. Вот и было принято негласное решение "оторвать престол от Грозного". Дескать, неизвестно чей, неясно когда, непонятно откуда, но - "с Грозным никак не связан". Ну и что из того, что на нем астрономически записана какая-то там дата? Никакого отношения к Грозному она, мол, не имеет. И официальные экскурсоводы Кремля стали заученно повторять эту версию. Но такой подход к истории нельзя считать научным.

2. ИНТЕРЕСНЫЕ ПЕЧАТИ НА ГРОБЕ ХРИСТА.

На этот сюжет обратили наше внимание участники нашего официального сайта по Новой Хронологии - chronologia.org. Мы выражаем им глубокую благодарность.

До нашего времени дошло много старинных изображений Воскресения Христа. На них показывается момент восстания Христа из гроба. Рядом обычно изображаются стражники, охранявшие гроб и в испуге падающие на землю. Гроб открыт, крышка его отодвинута или находится на земле. На гробе иногда изображаются печати. Дело в том, что в Евангелиях описан следующий известный эпизод.

Первосвященники и фарисеи попросили римского прокуратора Понтия Пилата "охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, И ПРИЛОЖИЛИ К КАМНЮ ПЕЧАТЬ... И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем... устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые" (Матфей 27:64-66, 28:2-4).

Марк, Лука и Иоанн ничего не сообщают о печати (или печатях) на гробе Иисуса.

Существовала старинная традиция изображать на гробе Христа одну или несколько печатей. Поэтому интересно взглянуть, каковы были эти печати. Начнем с известной алтарной картины Meister des Wittingauer Altars, рис.2.4 . На рис.2.5

. На рис.2.5 представлен ее фрагмент. На гробе Христа хорошо видны четыре печати. В увеличенном виде они показаны на рис.2.6

представлен ее фрагмент. На гробе Христа хорошо видны четыре печати. В увеличенном виде они показаны на рис.2.6 , рис.2.7

, рис.2.7 , рис.2.8

, рис.2.8 , рис.2.9

, рис.2.9 . Печати очень интересны. На первой печати, считая от левого края картины, изображено некое подобие шляпы и завязками, рис.2.6

. Печати очень интересны. На первой печати, считая от левого края картины, изображено некое подобие шляпы и завязками, рис.2.6 . Есть надпись, но нам не удалось ее прочесть. На второй печати мы видим османский=атаманский полумесяц со звездой, рис.2.7

. Есть надпись, но нам не удалось ее прочесть. На второй печати мы видим османский=атаманский полумесяц со звездой, рис.2.7 . Здесь тоже имеется надпись, но прочесть ее трудно. На третьей печати, рис.2.8

. Здесь тоже имеется надпись, но прочесть ее трудно. На третьей печати, рис.2.8 , изображен путник с посохом или с копьем в руке. В другой руке он держит сосуд. Прочесть надпись на этой печати нам тоже не удалось. Наконец, на четвертой печати, рис.2.9

, изображен путник с посохом или с копьем в руке. В другой руке он держит сосуд. Прочесть надпись на этой печати нам тоже не удалось. Наконец, на четвертой печати, рис.2.9 , разобрать рисунок и надпись мы не смогли. Эта печать очень темная.

, разобрать рисунок и надпись мы не смогли. Эта печать очень темная.

Замечательно, что на второй печати изображен османский=атаманский полумесяц со звездой. Как мы неоднократно видели, это был символ Царь-Града, то есть "античной" Трои = евангельского Иерусалима. Тем самым, мы наталкиваемся на подтверждение обнаруженного нами факта, что казнь императора Андроника-Христа произошла в Царь-Граде (Иеросе) = Иерусалиме на проливе Босфор.

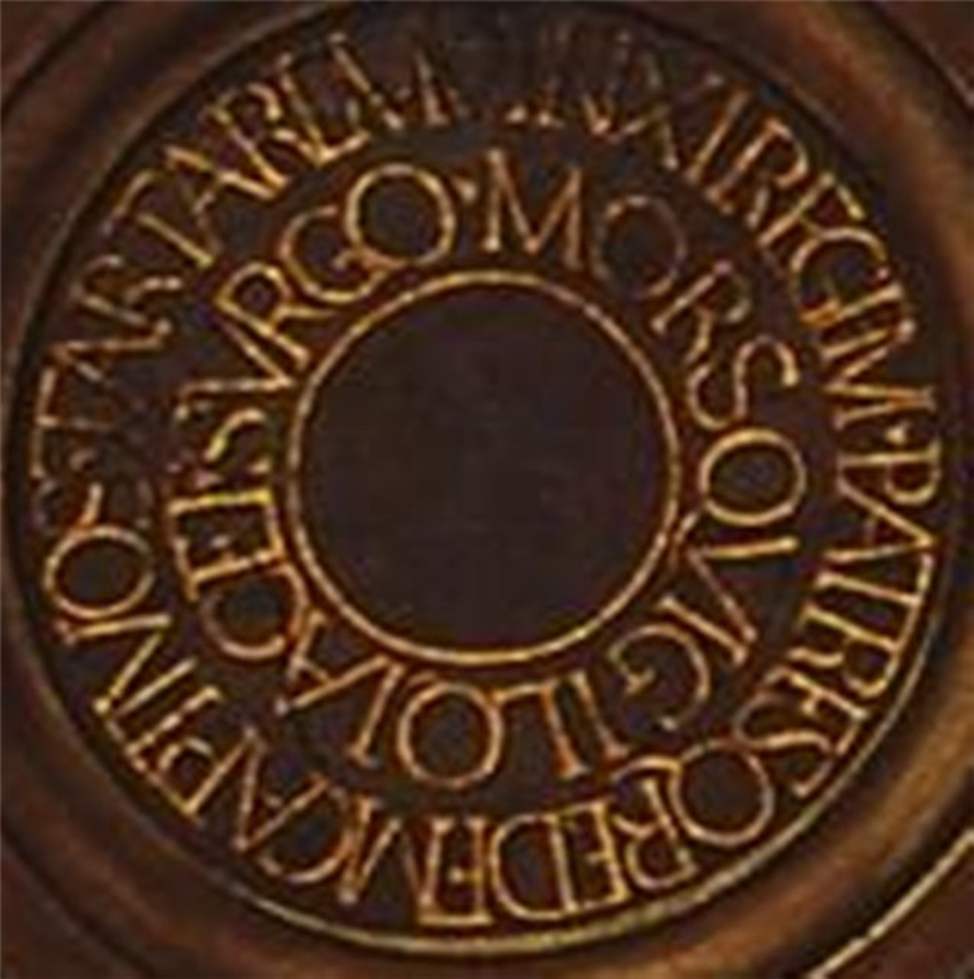

Обратимся к другой известной картине "Воскресение Христово", созданной художником Рафаэллино дель Гарбо (Rafaellino del Garbo), рис.2.10 . Считается, что он родился в 1466 или 1476 году и умер в 1527 году. Картина хранится во Флорентийской Академии. Христос восстает из гроба, стражники в ужасе. На передней стенке гроба мы видим два барельефа - крылатые существа, оседланные двумя какими-то фигурами (более детально разобрать трудно). А между ними - большое круглое изображение с надписью. Вероятно, в таком весьма условном виде Рафаэллино дель Гарбо представил круглую печать, наложенную на гроб Иисуса. Это изображение большое, на нем видны две круговые надписи. Одна - внешняя, вторая - внутренняя. К сожалению, на рис.2.10

. Считается, что он родился в 1466 или 1476 году и умер в 1527 году. Картина хранится во Флорентийской Академии. Христос восстает из гроба, стражники в ужасе. На передней стенке гроба мы видим два барельефа - крылатые существа, оседланные двумя какими-то фигурами (более детально разобрать трудно). А между ними - большое круглое изображение с надписью. Вероятно, в таком весьма условном виде Рафаэллино дель Гарбо представил круглую печать, наложенную на гроб Иисуса. Это изображение большое, на нем видны две круговые надписи. Одна - внешняя, вторая - внутренняя. К сожалению, на рис.2.10 разобрать надпись трудно. На рис.2.11

разобрать надпись трудно. На рис.2.11 мы приводим более четкий рисунок печати, взятый из Интернета. На рис.2.12

мы приводим более четкий рисунок печати, взятый из Интернета. На рис.2.12 - еще одно, увеличенное и осветленное изображение. Здесь надпись уже можно прочитать. Она оказывается чрезвычайно интересной и неожиданной. Написано следующее.

- еще одно, увеличенное и осветленное изображение. Здесь надпись уже можно прочитать. Она оказывается чрезвычайно интересной и неожиданной. Написано следующее.

Первая строка (внешняя окружность):

.TARTAREMVINXIREGIM.PATRESQREDEMCAPTIVOS.

При этом начало надписи TARTAREMVINXIREGIM помещено на картине вверху, занимает верхнюю половину окружности, а потому явно является началом текста. Далее, в первой строке буквы MVIN (после TARTARE) немного затемнены, однако вполне прочитываются. Левая вертикальная палочка буквы M в конце слова TARTAREM опирается на основание предыдущей буквы E. Хорошо видны левая наклонная палочка буквы M и ее вторая вертикальная правая палочка. Сразу за ней стоит буква V, левая палочка которой касается правой вертикальной палочки буквы M.

Вторая строка (внутренняя окружность): .SVRGO.MORSQVIGILQIAGEI. или же .SVRGO.MORSO.VIGILO.IAGEI. . Дело в том что "хвостики". стоящие рядом с двумя буквами O означают здесь, вероятно, не латинскую букву Q, а разделительный знак между соседними словами, что-то вроде черточки.

Итак, в первой строке написано следующее:

TARTAREM - татарский, тартарский.

VINXI - это известная форма латинского слова VINCIO = обвязывать обвивать, привязывать, сковывать чарами, скреплять, удерживать.

REGIM (regimen) - управление, правитель, правление, командование.

PATRES (patrice) - хозяин, патриций (patricius), по-отечески (patrie). См. также падре, патер = отец.

QREDEM (credem) - Верую, символ веры, "кредо". Напомним, что латинское С читается также как К, а потому его могли изобразить в данной надписи буквой Q.

CAPTIVOS (captivus) - пленник, взятый в плен, военнопленный, захваченный.

Во второй строке написано следующее (разбивка на слова в середине надписи - наша):

.SVRGO.MORSO.VIGILO.IAGEI.

SVRGO может быть искажением латинского SARGO или SARGUS, что означает "рыба".

MORSO = терзать, кусать, жалить, мучить.

VIGIL или VIGILO = бодрствующий, бдительный, караульный, страж, ночная охрана.

IAGET может быть легким искажением латинского AGET от AGO = приводить в волнение, гонять, двигать, возбуждать, беспокоить, тревожить, мучить, досаждать, отбрасывать.

См. также Латинско-Русский Словарь [237].

Смысл обоих надписей вполне понятен. В первой строке сказано примерно следующее: Тартарский. Связанный. Правитель. Отец. Верую (вероятно, тот, в которого я верую, Символ Веры). Захвачен в плен.

Вторая строка: Рыба. Терзать. Ночная стража. Приведена в волнение.

Сразу скажем, что обе строки прекрасно отвечают сути дела. Смысл первой строки таков: Христос, император-правитель, Отец, в которого веруют христиане, был захвачен в плен римскими солдатами и иудейскими первосвященниками, фарисеями.

Поразительно присутствие здесь термина ТАРТАРСКИЙ. Он категорически не вписывается в скалигеровскую версию истории, но идеально согласуется с Новой Хронологией. Согласно нашим результатам, Андроник-Христос, он же великий князь Андрей Боголюбский, был правителем Руси-Орды, именовавшейся в то время также ТАРТАРИЕЙ. Как мы видим, в XV-XVI веках это помнил, например, Рафаэллино дель Гарбо. Может быть, не только он один. Было бы интересно собрать другие старинные изображения печатей и надписей на гробе Иисуса, восставшего из мертвых.

Смысл второй строки тоже абсолютно ясен. Напомним, что "Рыба" - один из наиболее распростаненных символов Христа. Получается, что Христос (своим Воскресением) "истерзал" ночную стражу у Своего гроба, привел стражников в волнение, в ужас. Либо же, "Истерзанная Рыба", то есть пострадавший и восставший из мертвых Христос, испугал, привел в волнение окружающую гроб ночную стражу.

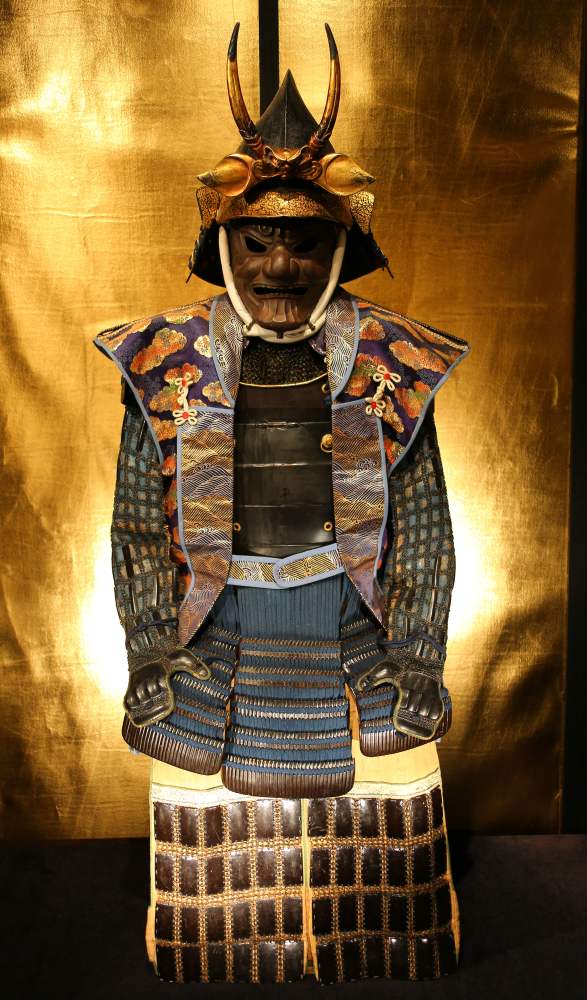

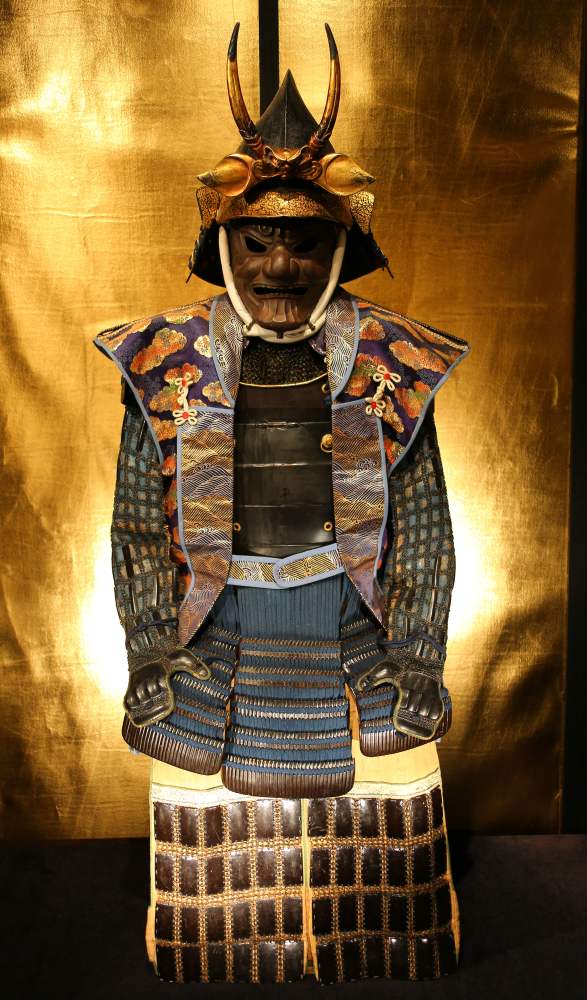

3. ОСМАНСКИЕ=АТАМАНСКИЕ ПОЛУМЕСЯЦЫ, УСЫ И БОРОДЫ НА ШЛЕМАХ И ЗАЩИТНЫХ МАСКАХ ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ.

Согласно нашим результатам, Японские острова были колонизированы Русью-Ордой и Османией=Атаманией в эпоху XIV-XV веков. См. нашу книгу "Империя", главу 7, под названием: Великое = "Монгольское" завоевание Японии. В этой главе мы обсуждаем следующие темы.

1. Военная каста японских самураев - это потомки ордынских завоевателей Японии XIV-XV веков.

2. Средневековая Япония была христианской страной? Следы Руси-Орды в Японии.

3. Для изготовления знаменитых самурайских мечей в средние века применялся "татарский процесс".

Ярким османско=атаманским следом является тот факт, что на большинстве военных шлемов японских самураев красуется большой османский=атаманский полумесяц, иногда вместе с условным изображением звезды. Много таких примеров мы привели в книге "Империя", гл.7. Напомним, что полумесяц со звездой был известным символом Царь-Града = Трои = евангельского Иерусалима (Иероса).

В 2014 году, 22 января мы посетили в Москве большую выставку "Самураи. 47 ронинов", ы выставочном зале по адресу Ветошный переулок, д.13, рядом с универмагом ГУМ. Здесь мы вновь увидели много старинных самурайских доспехов, где на шлемах высится большой османский=атаманский полумесяц. Иногда его изображали в виде "рогов", но суть символа от этого не менялась. Напомним также, что, согласно нашим результатам, полумесяц со звездой иногда превращали в полумесяц, из которого поднимается христианский крест (звезда изображала крест, четырех-конечный или шести-конечный).

Мы приводим примеры османских=атаманских полумесяцев на самурайских шлемах на рис.2.13 , рис.2.14

, рис.2.14 , рис.2.15

, рис.2.15 , рис.2.16

, рис.2.16 . Кстати, обратите внимание на два символа на концах полумесяца на шлеме пешего самурая, рис.2.16

. Кстати, обратите внимание на два символа на концах полумесяца на шлеме пешего самурая, рис.2.16 . Как мы уже неоднократно объясняли, это, вероятно, одна из форм христианского креста-трилистника. Но об этом мы подробнее поговорим далее.

. Как мы уже неоднократно объясняли, это, вероятно, одна из форм христианского креста-трилистника. Но об этом мы подробнее поговорим далее.

На рис.2.17 - рис.2.27

- рис.2.27 показаны другие самурайские доспехи, где на шлеме есть османский=атаманский полумесяц. Полумесяц на рис.2.17

показаны другие самурайские доспехи, где на шлеме есть османский=атаманский полумесяц. Полумесяц на рис.2.17 условно представлен в виде "ушей-рогов", а звезда=солнце между ними - в виде диска. Полумесяц со звездой на рис.2.18

условно представлен в виде "ушей-рогов", а звезда=солнце между ними - в виде диска. Полумесяц со звездой на рис.2.18 и рис.2.19

и рис.2.19 изображен вполне откровенно. Более того, звезда напоминает здесь пылающий костер (или так называемый "процветший крест"), в центре которого находится драгоценный камень. Как мы неоднократно показывали раньше, раньше христианский крест иногда отождествлялся с костром, см., например, нашу книгу "Христос и Россия...", гл.3:3. На рис.2.20

изображен вполне откровенно. Более того, звезда напоминает здесь пылающий костер (или так называемый "процветший крест"), в центре которого находится драгоценный камень. Как мы неоднократно показывали раньше, раньше христианский крест иногда отождествлялся с костром, см., например, нашу книгу "Христос и Россия...", гл.3:3. На рис.2.20 и рис.2.21

и рис.2.21 османский=атаманский полумесяц на шлеме самурая изображен совершенно явно, хотя звезды внутри него тут нет. На рис.2.22

османский=атаманский полумесяц на шлеме самурая изображен совершенно явно, хотя звезды внутри него тут нет. На рис.2.22 и рис.2.23

и рис.2.23 полумесяц исказили, превратив его в длинные "уши". Звезда между "ушами" здесь есть, хотя изображена она в виде желтого кольца (золотистое "солнце"?).

полумесяц исказили, превратив его в длинные "уши". Звезда между "ушами" здесь есть, хотя изображена она в виде желтого кольца (золотистое "солнце"?).

На рис.2.24 и рис.2.25

и рис.2.25 мы видим очередной самурайский доспех с полумесяцем и звездой на шлеме. Причем здесь звезда представлена в виде христианского креста. В результате, полумесяц со звездой здесь близок к той форме, которая и сегодня встречается, например, на куполах православных храмов. А именно, высокий крест, опирающийся на полумесяц. См., например, рис.2.26

мы видим очередной самурайский доспех с полумесяцем и звездой на шлеме. Причем здесь звезда представлена в виде христианского креста. В результате, полумесяц со звездой здесь близок к той форме, которая и сегодня встречается, например, на куполах православных храмов. А именно, высокий крест, опирающийся на полумесяц. См., например, рис.2.26 , где показаны роскошные кресты на золотых куполах в Московском Кремле. Фактически здесь перед нами - одна из форм прежнего имперского царь-градского символа - полумесяц со звездой=крестом. Он появился, вероятно, в XII веке. Иногда звезда превращалась в "процветший крест".

, где показаны роскошные кресты на золотых куполах в Московском Кремле. Фактически здесь перед нами - одна из форм прежнего имперского царь-градского символа - полумесяц со звездой=крестом. Он появился, вероятно, в XII веке. Иногда звезда превращалась в "процветший крест".

На рис.2.27 и рис.2.28

и рис.2.28 османский=атаманский полумесяц изображен на самурайском шлеме в виде "рогов". Обратите внимание, что лицо самурая обычно закрывалось металлической маской, вроде забрала. Они есть практически на всех показанных выше японских доспехах. Такие железные маски-забрала были распространены в ордынских казацких войсках, см., например, нашу книгу "Семь чудес света", гл.1:28. С этими масками связано интересное обстоятельство.

османский=атаманский полумесяц изображен на самурайском шлеме в виде "рогов". Обратите внимание, что лицо самурая обычно закрывалось металлической маской, вроде забрала. Они есть практически на всех показанных выше японских доспехах. Такие железные маски-забрала были распространены в ордынских казацких войсках, см., например, нашу книгу "Семь чудес света", гл.1:28. С этими масками связано интересное обстоятельство.

Согласно нашей реконструкции, самураи появились в Японии в XIV-XV веках как колонизаторы казаки-ордынцы. Образовали немногочисленную замкнутую военную правящую касту и долгое время сохраняли свою обособленность от местного населения, хотя, конечно, постепенно смешивались с коренным населением Японских островов, женились на местных женщинах. Следовательно, на первых порах самураи-казаки сохраняли свой первоначальный ордынский облик. В частности, в подавляющем своем большинстве они носили бороды и усы.

С другой стороны, сегодня считается хорошо известным, что в Японии традиционно бороды и усы очень мало кто носит. В наше время число усатых и бородатых японцев немного выросло, хотя по-прежнему остается весьма незначительным. Обсуждению этого интересного обстоятельства посвящена даже дискуссия, развернувшаяся недавно в Интернете. См. Форум Восточного Портала: //oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=japan; action=display; num=1206071410.

Особенно мало бород и усов у коренного населения Японии было, как считается, ранее середины XIX века. После известной революции Мэйдзи (Мейджи) в XIX веке, то есть после фактического завоевания Японии европейцами, у некоторых японцев на какое-то время появились признаки моды на "европейские" бакенбарды, бороды и усы. Например, усы и бороду носил видный деятель эпохи Мэйдзи Ито Хиробуми, см. его портрет в Интернете. Он был даже помещен на тысячной японской купюре. Бакенбарды носил, например, Мурата Сипати, один из деятелей революции Мэйдзи. Однако эта мода среди основной массы населения так и не прижилась. Даже сегодня усы и бороды - редкость в Японии. В частности, когда японский военный контингент послали в Ирак, солдатам рекомендовали (если у кого-либо получится) отращивать усы "по арабской моде", для хорошего имиджа у местного населения, см. сообщение от 18.04.2008 года, в Интернете //oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=japan;action=display; num=1206071410.

А вот среди касты самураев ранее революции Мэйдзи усы и борода были, оказывается, распространены. Повторим, что самураи занимали особое положение в японском обществе. Военная каста господ, со своими старинными традициями, фактически подчинявшая себе остальные слои населения. Согласно нашей реконструкции, самураи в Японии являются потомками ордынских завоевателей-казаков, колонизировавших Японские острова в XIV-XV веках. Казаки обычно носили усы и бороду. Поэтому и японские самураи поддерживали эту традицию на протяжении длительного времени, пока не были разгромлены и в значительной степени уничтожены во время мятежа-революции Мэйдзи (Мейджи). Как мы отмечали в книге "Империя", гл.7, сегодня мы, может быть, неправильно представляем себе, как выглядели японские самураи в то время, когда они еще были замкнутой военной кастой властителей Японии. Если судить по современным кинофильмам и изображениям, то были они похожи на большинство современных японцев. То есть якобы являлись типичными азиатами. В 1867-1868 годах в Японии произошла революция (завоевание Мейдзи), после которой самураи потеряли свою власть в стране и впоследствии их остатки смешались с остальным населением [797], с.849, 1571. И сегодня потомки самураев действительно часто ничем внешне не отличаются от остальных японцев. Однако раньше это, по-видимому, было не так. Самураи, до начала их ассимиляции, были, скорее всего, типичными европейцами. Примеры см. в книге "Империя", гл.7. Может быть даже правящая каста самураев-казаков первоначально требовала от местного населения сбривать волосы на лице в тех редких случаях, когда борода вырастала в силу генетической возможности. Дабы простолюдины "не подражали" господам-ордынцам. Эта "безбородая" традиция для простого местного населения длительное время сохранялась в Японии.

Некоторые ассимилировавшиеся потомки самураев в эпоху XVIII-XX веков уже перестали носить бороды и усы, но многие продолжали носить, следуя самурайской традиции своих казацких предков-ордынцев. На рис.2.29 и рис.2.30

и рис.2.30 показаны безбородые японские самураи. Ни усов, ни бороды у них нет. Кстати, на их шлемах опять-таки красуются османские=атаманские полумесяцы. Но в то же время, до нашего времени дошло много изображений усатых и бородатых самураев. См,, например, книгу "Империя" гл.7, илл.7.15f, илл.7.16, илл.7.17, а также рис.2.31

показаны безбородые японские самураи. Ни усов, ни бороды у них нет. Кстати, на их шлемах опять-таки красуются османские=атаманские полумесяцы. Но в то же время, до нашего времени дошло много изображений усатых и бородатых самураев. См,, например, книгу "Империя" гл.7, илл.7.15f, илл.7.16, илл.7.17, а также рис.2.31 и рис.2.32

и рис.2.32 . Оба этих самурая имеют усы, а один из них еще и бороду. Причем на шлеме самурая справа мы опять-таки видим османский=атаманский полумесяц.

. Оба этих самурая имеют усы, а один из них еще и бороду. Причем на шлеме самурая справа мы опять-таки видим османский=атаманский полумесяц.

А теперь самое время указать на интересный факт. Хотя, как мы видели, поздние самураи уже не всегда носили усы и бороду, забывая старый обычай, однако среди них жила, тем не менее, устойчивая традиция, что усы и борода - это важный отличительный знак самураев, нечто вроде профессионального признака. Откуда это следует? Посмотрим еще раз на металлические защитные маски самураев. И мы сразу же обнаруживаем, что на многих из них прикреплены усы и борода, см,, например, рис.2.16 , где явственно видны пышные усы на военной маске. На маске самурая, показанной на рис.2.33

, где явственно видны пышные усы на военной маске. На маске самурая, показанной на рис.2.33 и рис.2.34

и рис.2.34 , отчетливо видны остатки усов и бороды. Кстати, на шлеме помещен османский=атаманский полумесяц. Аналогичную картину мы видим на рис.2.35

, отчетливо видны остатки усов и бороды. Кстати, на шлеме помещен османский=атаманский полумесяц. Аналогичную картину мы видим на рис.2.35 , и рис.2.36

, и рис.2.36 . На железной маске прикреплены усы и борода. На шлеме красуется эффектный полумесяц с пятиконечной звездой. Остатки бороды на маске небольшие, зато усы очень впечатляющие.

. На железной маске прикреплены усы и борода. На шлеме красуется эффектный полумесяц с пятиконечной звездой. Остатки бороды на маске небольшие, зато усы очень впечатляющие.

Буквально то же самое - прикрепленные усы и бороду - мы видим и на многих других старинных самурайских масках-забралах, рис.2.37 и рис.2.38

и рис.2.38 , рис.2.39

, рис.2.39 и рис.2.40

и рис.2.40 , рис.2.41

, рис.2.41 и рис.2.42

и рис.2.42 , рис.2.43

, рис.2.43 и рис.2.44

и рис.2.44 , рис.2.45

, рис.2.45 , рис.2.46

, рис.2.46 , рис.2.47

, рис.2.47 . И так далее. Этот ряд можно легко продолжить, но мы не будем загромождать наше исследование.

. И так далее. Этот ряд можно легко продолжить, но мы не будем загромождать наше исследование.

Что же мы видим? Мы видим устойчивую традицию изображать на военных масках самураев усы и бороду. Причем этот обычай дожил до той эпохи, когда некоторые самураи уже стали сбривать волосы на лице. Тем не менее, на своем доспехе бороду и усы они изображали. Совершенно ясно, что никакого военного значения такие "украшения" не имели. Это был именно символ. Причем символ важный. В первую очередь, им отдавали дань уважения своим предкам - ордынцам-казакам с усами и бородами, колонизировавшими когда-то Японские острова. Японские самураи подражали своим дедам и прадедам. Кроме того, наклеенные усы и борода на военной маске несли и другую функцию. Маска защищала лицо самурая и скрывала, в том числе, его настоящие усы и бороду. Но окружающие простолюдины должны были, тем не менее, сразу и издали понять, что перед ними - господин. Отличительным признаком которого являются (как всем было тогда известно) усы и борода. Вот их-то и видели окружающие на забрале самурая.

Надо сказать, что на масках, представленных на московской выставке 2014 года, почему-то уцелели лишь остатки бород, отдельные клочки. Усы сохранились намного лучше. В то же время в Италии в 2013 году, в Генуе, в частном Музее Искусств Востока Эдоардо Киоссоне (Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone) мы видели другую выставку, на которой были представлены старинные самурайские доспехи и маски, привезенные из Японии.

Поясним, что Музей Искусств Востока Эдоардо Киоссоне, расположенный в Генуе, - это один из самых важных музеев Италии и Европы в целом, посвященный искусству стран Азии. В нем хранится коллекция из 15 тысяч предметов, собранных итальянским гравером и художником Эдоардо Киоссоне, который 23 года прожил в Японии. Свою коллекцию Киоссоне впоследствии завещал народу Генуи, куда она и прибыла в 1899 году, упакованная в сотни ящиков. Сегодня в Музее Искусств Востока можно увидеть самые разнообразные экспонаты, привезенные из Японии, Китая, Тибета и Бирмы, - буддийские скульптуры, фарфоровую посуду, бронзовые сосуды, маски, самурайское оружие, шлемы и рисунки. Все это выставлено внутри виллы Динегро в самом центре Генуи, недалеко от площади Пьяцца Корветто и исторической улицы Виа Гарибальди.

Так вот, на самурайских масках-забралах, представленных в Музее Киоссоне, красуются роскошные длинные бороды, сразу бросающиеся в глаза издали (к сожалению, в Музее Киоссоне категорически запрещено фотографировать и не продавалось никаких каталогов). Напомним, что большая борода была типичным и весьма характерным признаком казаков-ордынцев. Вероятно, на старинных японских масках-забралах с московской выставки тоже когда-то были длинные и пышные бороды. Не исключено, что кто-то специально обрезал их, дабы не возникало у зрителей ненужных и опасных вопросов - кто же такие на самом деле были древние самураи в Японии. Ведь большие бороды и пышные усы сразу наводят на естественную мысль, что самураи были европейцами. Японцы, ведь, в основном, безбородые.

Как мы уже отмечали в книге "Империя", гл.7, Япония XIV-XVII веков была христианской страной. Поэтому неудивительно, что на самурайских предметах, показанных на московской выставке 2014 года и на петербургской выставке 2009 года, обнаружилось много изображений христианских крестов, причем в нескольких старинных вариантах. Например, на рис.2.48 , рис.2.49

, рис.2.49 , рис.2.50

, рис.2.50 , рис.2.51

, рис.2.51 , рис.2.52

, рис.2.52 , рис.2.53

, рис.2.53 , мы видим "японский крест", практически совпадающий с так называемым катарским крестом. То есть широкий крест, вписанный в круг. Мы много рассказывали о таком христианском кресте в книге "Освоение Америки Русью-Ордой", гл.1:7-8, в разделе, посвященном истории катаров.

, мы видим "японский крест", практически совпадающий с так называемым катарским крестом. То есть широкий крест, вписанный в круг. Мы много рассказывали о таком христианском кресте в книге "Освоение Америки Русью-Ордой", гл.1:7-8, в разделе, посвященном истории катаров.

На рис.2.54 , рис.2.55

, рис.2.55 , рис.2.56

, рис.2.56 мы приводим примеры христианских крестов-свастик на самурайских старинных предметах. Как мы уже неоднократно показывали, свастика (четырехконечная и трехконечная) - это вариант христианского креста.

мы приводим примеры христианских крестов-свастик на самурайских старинных предметах. Как мы уже неоднократно показывали, свастика (четырехконечная и трехконечная) - это вариант христианского креста.

Напомним, что крест в виде буквы Y или буквы "гамма" был типичным изображением на русских старинных надгробьях до-романовского периода. Мы уже приводили много таких примеров. А вот еще изображения таких Y-образных крестов на русских старых надгробных плитах, рис.2.57 , рис.2.58

, рис.2.58 , рис.2.59

, рис.2.59 . Сегодня они находятся на территории Зачатьевского монастыря в Москве. Отметим, что раньше была также распространена Т-образная форма христианского креста. Иисуса часто изображили распятым как на Y-обратном кресте, так и на Т-образном кресте, см. нашу книгу "Империя", гл.14. Совершенно отчетливо видно, что японский трилистник, рис.2.60

. Сегодня они находятся на территории Зачатьевского монастыря в Москве. Отметим, что раньше была также распространена Т-образная форма христианского креста. Иисуса часто изображили распятым как на Y-обратном кресте, так и на Т-образном кресте, см. нашу книгу "Империя", гл.14. Совершенно отчетливо видно, что японский трилистник, рис.2.60 , рис.2.61

, рис.2.61 , - это фактически тот же самый христианский крест-трилистник, то есть трех-конечный крест.

, - это фактически тот же самый христианский крест-трилистник, то есть трех-конечный крест.

Чуть иная форма христианского трехконечного креста также бытовала в самурайской символике, см. рис.2.62 , рис.2.63

, рис.2.63 , рис.2.64

, рис.2.64 .

.

Конечно, на петербургской выставке "Самураи" 2009 года и на московской выставке "Самураи" 2014 года были представлены самурайские мечи, см, например, рис.2.65 . Яркие следы того, что средневековое самурайское оружие было когда-то русско-ордынским, сохранились даже в названии производственного процесса. Л.Архангельский сообщает: <<Производили переработку железистых песков и другим методом, получившим название "ТАТАРА"-процесс>> [37], с.21. То есть попросту ТАТАРСКИЙ процесс. <<Этот метод ПРИШЕЛ В ЯПОНИЮ из Манчжурии в незапамятные времена, чуть ли не в VII веке, и в период Муромаси (1392-1572) получил ОСОБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Последнюю "ТАТАРА-ПЕЧЬ" погасили лишь в 1925 году>> [37], с.21. См. подробности в нашей книге "Империя", гл.7.

. Яркие следы того, что средневековое самурайское оружие было когда-то русско-ордынским, сохранились даже в названии производственного процесса. Л.Архангельский сообщает: <<Производили переработку железистых песков и другим методом, получившим название "ТАТАРА"-процесс>> [37], с.21. То есть попросту ТАТАРСКИЙ процесс. <<Этот метод ПРИШЕЛ В ЯПОНИЮ из Манчжурии в незапамятные времена, чуть ли не в VII веке, и в период Муромаси (1392-1572) получил ОСОБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Последнюю "ТАТАРА-ПЕЧЬ" погасили лишь в 1925 году>> [37], с.21. См. подробности в нашей книге "Империя", гл.7.

"Татарский" процесс изготовления самурайских мечей был также описан в фильме, показывавшемся на выставке "Самураи" в Санкт-Петербурге в 2009 году. Именно так на Руси делали дамасскую сталь (булат). Много раз складывали стальную полосу и заново ковали ее, пока не получался сложный узор, и сталь становилась гибкой и прочной. Подробно об открытии и начале производства Булата на Руси см. нашу книгу "Пророк Завоеватель", гл.5.

Самурайские печи назывались "татара", и вообще фильм говорит здесь о "татаро-процессе". Об этом мы уже писали - технология была взята от татар-казаков (монголов), завоевавших в XIV-XV веках Японские острова. Впрочем, самурайские мечи, показанные на петербургской и московской выставках, довольно простоватые по изготовлению и по своему узору, рис.2.65 . Настоящая дамасская сталь, то есть булат, несет куда более сложный узор и выше качеством, а потому более высоко ценилась, рис.2.66

. Настоящая дамасская сталь, то есть булат, несет куда более сложный узор и выше качеством, а потому более высоко ценилась, рис.2.66 . Дело, вероятно, в том, что самурайские мечи изготовлялись на далекой восточной окраине Великой Ордынской Империи, а потому были "простоваты". Хотя сегодня они возвеличены и окутаны полумраком позднейших легенд. Мечи действительно неплохие, но до настоящей дамасской (то есть д-московской) стали им далеко. Поэтому и узор на самурайских мечах незамысловат - обычно это всего лишь одна волна и "два цвета".

. Дело, вероятно, в том, что самурайские мечи изготовлялись на далекой восточной окраине Великой Ордынской Империи, а потому были "простоваты". Хотя сегодня они возвеличены и окутаны полумраком позднейших легенд. Мечи действительно неплохие, но до настоящей дамасской (то есть д-московской) стали им далеко. Поэтому и узор на самурайских мечах незамысловат - обычно это всего лишь одна волна и "два цвета".

На старинных самурайских доспехах обнаруживаются и евангельские сюжеты. Например, на рис.2.67 и рис.2.68

и рис.2.68 показан шлем, где изображена пикирующая вниз птица. Но ведь именно так на многочисленных христианских иконах и картинах представляли Дух Святой, низошедший на Христа в тот момент, когда его крестил в Иордане Иоанн Креститель. См., например, известные христианские картины на рис.2.69

показан шлем, где изображена пикирующая вниз птица. Но ведь именно так на многочисленных христианских иконах и картинах представляли Дух Святой, низошедший на Христа в тот момент, когда его крестил в Иордане Иоанн Креститель. См., например, известные христианские картины на рис.2.69 , рис.2.70

, рис.2.70 , рис.2.71

, рис.2.71 . Аналогичные изображения нисходящего Духа Святого в виде голубя мы видим и на множестве русских икон.

. Аналогичные изображения нисходящего Духа Святого в виде голубя мы видим и на множестве русских икон.

4. БОРИСОВ КАМЕНЬ В КОЛОМЕНСКОМ.

В книге "Семь чудес света", гл.1:29, мы рассказали о следующем ярком сюжете. Напомним его и добавим свежие данные. В московском музее "Коломенское" стоит большой камень с изображением креста, рис.2.72 , рис.2.73

, рис.2.73 . Рядом с камнем была музейная табличка, рис.2.74

. Рядом с камнем была музейная табличка, рис.2.74 , уверяющая нас, что это - <<Гранитный валун - пограничный знак владений Полоцкого князя Бориса в верховьях Западной Двины. На камне выбиты крест и надпись "Господи храни раба твоего Бориса". XII век>>. Фотографии были сделаны нами в 2001 году.

, уверяющая нас, что это - <<Гранитный валун - пограничный знак владений Полоцкого князя Бориса в верховьях Западной Двины. На камне выбиты крест и надпись "Господи храни раба твоего Бориса". XII век>>. Фотографии были сделаны нами в 2001 году.

Крест на камне действительно выбит. И надпись тоже есть. Только совсем не такая, как было представлено на музейной табличке. С одной стороны креста крупно и четко написано обычной кириллицей: СУЛИБОР. А справа написано слово КРЕСТ в форме ХРЬСТЪ, то есть ХРЕСТ или КРЕСТ. Вся надпись совершенно ясна: "СУЛИБОР ХРЬСТЪ" означает КРЕСТ СУЛИБОРА или СУЛИБОРОВ КРЕСТ. Некто по имени Сулибор был, вероятно, захоронен под камнем, либо поставил его для каких-то целей. Никакого "князя Бориса" и никаких современных религиозных формул вроде "Господи храни раба твоего" тут нет и в помине! Зачем же так откровенно совершать подлог? По-видимому, кому-то из современных комментаторов очень хотелось, чтобы на старом камне было написано что-то хорошо подтверждающее современную версию древней истории. Но такого камня не было. Поэтому взяли другой и неправильно перевели надпись на нем. Рассчитывая, что мало кто будет всматриваться в старые буквы. Надо сказать, что сама по себе надпись "Сулиборов крест" безобидна для скалигеровской истории. Поэтому ее и выставили на всеобщее обозрение. Но хотелось бо'льшего: чтобы она "работала" на скалигеровскую версию истории. Это сделали по-простому, очень незамысловато. Особенно впечатляет "дата" XII век. Интересно, откуда ее взяли? На камне ее нет. А надпись "Сулиборов крест" на камне вполне могла появиться и в XIX веке.

Далее произошло следующее. Через несколько лет, в начале декабря 2013 года, мы вновь посетили Коломенское и подошли к "Борисову" камню, рис.2.75 . С удивлением увидели на новой музейной табличке новый научный комментарий: "СУЛИБОР ХРЬСТЪ (Крест Сулибора)", рис.2.76

. С удивлением увидели на новой музейной табличке новый научный комментарий: "СУЛИБОР ХРЬСТЪ (Крест Сулибора)", рис.2.76 . Отвечающий действительности. Почему заменили табличку? По-видимому, посетители музея, знакомые с нашими исследованиями, стали задавать сотрудникам музея недоуменные вопросы. Тогда музейные работники были вынуждены ознакомиться с нашей книгой, и решили втихомолку исправить свой комментарий к памятнику. Ясное дело, без ссылок на нас. Мол, они сами всё сообразили. Однако голословное утверждение про XII век историки все-таки оставили. За свою ошибочную хронологию стоят стеной, несмотря ни на что.

. Отвечающий действительности. Почему заменили табличку? По-видимому, посетители музея, знакомые с нашими исследованиями, стали задавать сотрудникам музея недоуменные вопросы. Тогда музейные работники были вынуждены ознакомиться с нашей книгой, и решили втихомолку исправить свой комментарий к памятнику. Ясное дело, без ссылок на нас. Мол, они сами всё сообразили. Однако голословное утверждение про XII век историки все-таки оставили. За свою ошибочную хронологию стоят стеной, несмотря ни на что.