Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко

ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ

Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами "древних" греков

Новые сведения о Куликовской битве, об Иване Грозном и истории Есфири, о знаменитом походе атамана-конкистадора Ермака-Кортеса и Великой Смуте в Империи XVI-XVII веков. Эти свидетельства составляют значительную часть "античных" произведений Геродота, Плутарха и Фукидида.

Часть 1.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ "ДРЕВНИХ" ГРЕКОВ.

Глава 1.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА Н.Э. ОПИСАНА "ДРЕВНИМИ" ГРЕКАМИ ПОД ИМЕНЕМ ЗНАМЕНИТОЙ МАРАФОНСКОЙ БИТВЫ ЯКОБЫ 490 ГОДА ДО Н.Э.

1. СКАЛИГЕРОВСКАЯ ВЕРСИЯ МАРАФОНСКОЙ БИТВЫ.

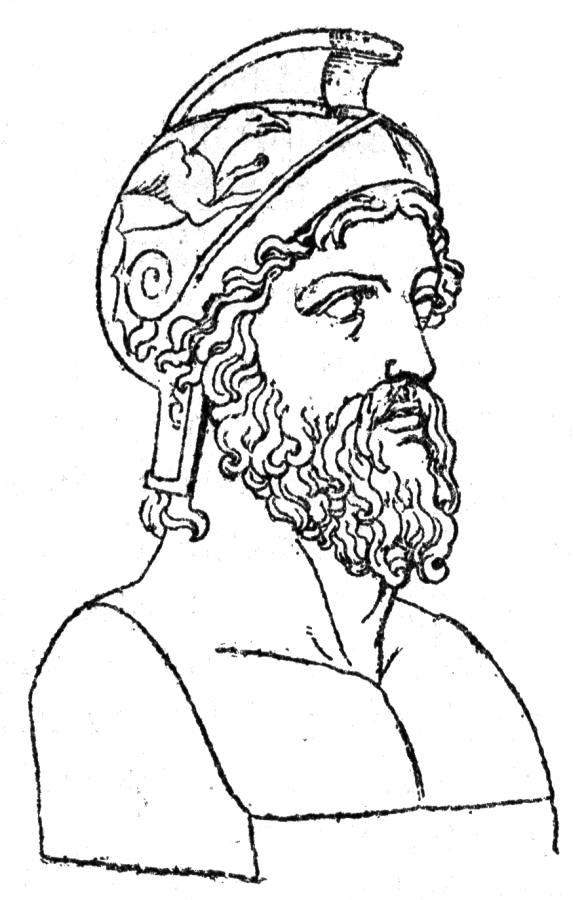

Марафонская битва якобы 490 года до н.э. - одно из самых известных и крупных событий в истории "Древней" Греции. В этом сражении афиняне разгромили огромное полчище персов, вторгшееся в Грецию. Главным источником сведений о Марафонской битве является "История" Геродота. Об этом говорят сами историки [988:00], "Марафон"; [258], с.179-184. Поэтому в основу нашего исследования мы и положим повествование Геродота. На рис.1.1 показано старинное изображение Геродота. Оно мало походит на другие его "античные" бюсты, приведенные в предыдущей нашей книге <<Христос и Россия глазами "древних" греков>>.

Сегодня нас уверяют, будто грандиозное Марафонское сражение произошло на территории современной Греции. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона говорит следующее.

рис.1.2

"Марафон... - селение в Аттике, верстах в 30 к северо-востоку от Афин, на Марафонской равнине, у подножия Пентелика... Находилось на месте нынешней деревни Vrana, немного южнее деревни Marathona, которая прежде отождествлялась с древним Марафоном, прославленным победой афинян и платейцев над персидскими полчищами, 12 сентября 490 г. до Р.Хр. Битва происходила, во всяком случае, на Марафонской равнине... концами упирающейся в Марафонскую бухту... Равнину делит на две части ручей того же имени... Начальниками персов в этом походе были Датис и Артаферн; руководил походом бывший афинский тиран Гиппий, жаждавший отомстить афинянам и возвратить себе власть. По разрушении Эретрии на Евбее персы, с флотом, вошли в Марафонскую бухту, чтобы двинуться оттуда к Афинам. В числе афинских военачальников были Мильтиад (рис.1.2 - Авт.), Аристид (см. рис.1.3 - Авт.) и Стесилай; главное начальство принадлежало полемарху Каллимаху. Кроме 9-10 тысяч афинян, в битве участвовало все платейское ОПОЛЧЕНИЕ, в 1000 человек. Численность неприятелей не определяется ГЕРОДОТОМ, ГЛАВНЫМ НАШИМ ИСТОЧНИКОМ; позднейшие историки исчисляют силы персов от 100 до 600 тысяч... Каллимах командовал правым крылом; в центре находился Мильтиад; на краю слева стояли платейцы. Центр неприятельской армии составляли природные персы и саки, лучшая часть персидских войск. Напали первыми афиняне, беглым маршем устремясь на врага. На обоих флангах неприятель был отбит афинянами и платейцами, но в центре перевес был на стороне персов и саков; обратившиеся против них победоносные фланги эллинов окончательно решили победу над варварами. Бегущих к своему флоту персов эллины преследовали до самого берега и истребляли беспощадно. Богатая добыча досталась победителям...

В южной части равнины, в 800 метрах от моря, возвышается и теперь холм Soro, общая могила павших в битве афинян, все имена которых начертаны были на 10 надгробных плитах... Недалеко оттуда видны две меньшие могилы: может быть, одна - платейцев, другая - сражавшихся при Марафоне рабов. К северу от большого холма находится мраморная развалина Pyrgo - или гробница Мильтиада, или победный трофей" [988:00], "Марафон".

Показывают даже "надгробие Аристиона, воина, погибшего в Марафонской битве" [304:1], т.1, с.174. См. рис.1.4.

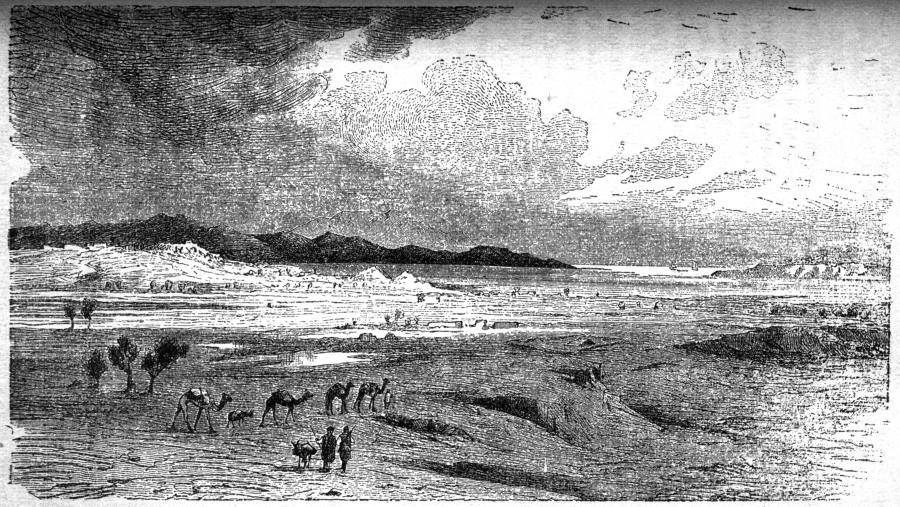

Итак, нам внушают, что "античная" Марафонская битва произошла там, где в XIX веке находились две небольшие греческие деревушки - Vrana и Marathona, рис.1.5, рис.1.5a. Говорят, что тут были 10 надгробных плит с именами афинян и еще две меньшие могилы, по поводу которых сегодня строят всевозможные гипотезы. Может быть, дескать, одна была могилой платейцев, другая - рабов. Показывают также какую-то мраморную развалину, по поводу которой неторопливо гадают - то ли это могила Мильтиада, вождя греков, то ли некий победный трофей. Отсюда следует, что никакой четкой надписи на развалине нет. Поэтому и открывается приятный простор для авторитетных гаданий.

В общем, немного следов сохранилось от великой битвы на территории двух скромных греческих поселений. Похоже, что в эпоху придумывания скалигеровской версии взяли в руки "Историю" Геродота и "нарисовали на местности", - то есть, попросту, на бумажной карте, недалеко от греческих Афин, - "место великой битвы". Затем насыпали небольшой курган. Так с тех пор и повелось. Возят сюда доверчивых туристов, убедительно пересказывают Геродота и указывают на какие-то мраморные обломки. Впрочем, довольно скудные. Туристы увлеченно фотографируют и снимают на видеокамеры красивый греческий пейзаж.

Все это похоже на вдохновенные рассказы романовских историков о том, что Куликовская битва произошла недалеко от современной Тулы. Там даже памятник в 1849 году поставили, рис.1.6, хотя никаких следов битвы найти до сих пор не могут, несмотря на страстные поиски. Сегодня сюда тоже возят доверчивых туристов, убедительно пересказывают путеводители, написанные в XIX веке, и указывают на величественный монумент 1849 года. Туристы увлеченно фотографируют и снимают на видеокамеры красивый тульский пейзаж. Начиная с XIX века здесь устраиваются народные гуляния, рис.1.7.

Однако, как мы показали в книге "Новая хронология Руси", гл.6, Куликовская битва произошла на самом деле на территории Москвы в 1380 году н.э.

Кстати, в сентябре 2005 года, в связи с празднованием 625-летия Куликовской битвы, около города Тулы прошли большие праздничные мероприятия. В частности, 21 сентября 2005 года по центральному телевидению в программе Новостей НТВ, начало в 22.00, было сообщено, что местному музею выделили деньги на посадку "той самой рощи", где стоял засадный полк Владимира Андреевича. Согласно летописям, именно его внезапный удар во многом решил исход Куликовского сражения. Историков давно уже беспокоило то обстоятельство, что в окрестностях Тулы, на бывших огородах помещика С.Д.Нечаева никакой "Куликовской дубравы" нет и, вероятно, не было. Таким образом, наконец-то в 2005 году появилась возможность подправить русскую историю и высадить на "нужном месте" молодые дубки. Как торжественно заявил по телевидению директор тульского музея "Куликовская битва", через несколько лет здесь поднимется тенистая дубовая роща. После чего можно будет, наконец, уверенно показывать посетителям "то самое место Куликова поля", где находились в засаде русские воины. Как авторитетно продолжил далее директор музея, ученым удалось узнать, - впрочем, из каких источников, почему-то не уточнил, - какие именно деревья, кроме дубов, росли в "Куликовской дубраве". "Тут" были, оказывается, дикие сливы и дикие вишни. Ученые даже выяснили их примерное число. Далее по телевидению подробно показали - как именно сотрудники музея и почитатели "тульской версии" высаживают молодые деревца в землю и заботливо их поливают. Надо полагать, дубы, вишни и сливы, причем в нужной, научно установленной, пропорции.

Надо сказать, что это - не первая попытка воссоздать здесь летописную дубраву. На рис.1.8 приведена фотография примерно 1980 года, взятая из книги "На поле Куликовом", под многозначительным названием "Новые посадки на месте Зеленой дубравы". Выходит, что около 1980 года здесь никакой заметной дубравы тоже не было. Историки посадили. Однако, как видим, через двадцать пять лет "Куликовскую дубраву" приходится сажать заново, уже в 2005 году? Не исключено, что подобное "изготовление исторического пейзажа" под Тулой предпринималось и ранее. Ведь недаром комментаторы сетуют, что когда-то "по берегам этих рек и оврагов тянулись густые леса, КОТОРЫХ ДАВНО УЖЕ НЕ СТАЛО..." [43:0], с.44.

Вся эта современная "деятельность" называется просто: фальсификация истории. Не исключено, что в определенной мере она является "научным возражением" нашим исследованиям, ставшим достаточно широко известными. Тем более, что по тому же центральному телевидению неоднократно, в том числе и в сентябре 2005 года, - например, в субботу 17 сентября в программе новостей "Сегодня" канала НТВ, начало в 19.00, - вновь и довольно четко, упоминалось о наших работах на эту тему. В частности, было показано интервью с А.Т.Фоменко. Наши результаты доказывают, что Куликово поле расположено на территории Москвы. И руководству Тульского музея эти наши исследования и соответствующие публикации хорошо известны. Как, кстати, и неоднократные дискуссии на эту тему по телевидению, в научной и широкой прессе. Как мы видим, в качестве "научного возражения" решили, попросту, посадить у себя "ту самую дубовую рощу", о которой говорит летопись. Так сказать, воссоздать летописный пейзаж. Задним числом подогнать окрестности под летописное описание. Чтобы потом, сделав обратный ход, указывать на них уже как на несомненное подтверждение романовской интерпретации древних летописей.

Надо отметить, что у музея есть еще одна нерешенная проблема. На огородах помещика С.Д.Нечаева, внушавшего всем, будто именно на территории его поместья произошла великая битва, историки и археологи долго искали знаменитый летописный Красный Холм, где находилась ставка хана Мамая и откуда хан лично командовал войсками. В XIX веке, после кропотливых и безуспешных поисков махнули рукой и решили, наконец, остановиться на небольшом возвышении. Для убедительности возвели здесь высокую башню-монумент в честь Куликовской битвы, см. рис.1.6. С тех пор сюда и водят туристов. Однако этот невзрачный холмик явно не подходит под описание русских летописей. Дело в том, что с данного пригорка с трудом просматривается та далекая лужайка, куда историки сегодня голословно относят "тульскую" Куликовскую битву. Как же мог хан Мамай руководить отсюда боем, когда само предполагаемое поле боя было едва-едва видно?

Так что для приведения тульского пейзажа "в соответствие" с русскими летописями, после торжественной посадки "той самой дубовой рощи", надо бы еще насыпать величественный "мамаевский холм". Дабы он горделиво вознесся выше московского Таганского Холма - настоящего летописного Красного Холма, где стоял хан Мамай, см. "Новая хронология Руси", гл.6. Может быть, через некоторое время это упущение будет исправлено нашими историками. Заодно под такой рукотворный холм, может быть, закопают и недостающие археологические находки, например, останки многих тысяч павших, которые все никак не могут найти в окрестностях Тулы. Но постоянно обещают, что "вот-вот найдем".

Кстати, эта проблема - отсутствие массовых воинских захоронений на огородах помещика Нечаева под Тулой - уже давно раздражает историков и археологов. Повторим еще раз, что в Москве такие старые захоронения имеются, см. "Новая хронология Руси", гл.6. Пытаясь решить "тульскую проблему", историки придумывают разнообразные объяснения. Одно другого изящнее. Так например, в воскресенье 25 сентября 2005 года по центральному каналу РТР в программе "Вести-Неделя", - начало в 20.00, ведущий Сергей Брилев, - состоялась большая передача, посвященная 625-летнему юбилею Куликовской битвы. В этой передаче, развивая свои неоднократные попытки оспорить наши результаты, - хотя и не ссылаясь в данной передаче на нас прямо, - выступил историк академик В.Л.Янин. Надо сказать, что он неоднократно публично высказывал в прессе и по телевидению свое сильное недовольство нашими исследованиями, причем в довольно грубой форме, см. обзор откликов в книге "Реконструкция", Приложение 4. Так вот, отвечая на вопрос телеведущего С.Брилева: почему под Тулой до сих пор не найдено воинских захоронений, да и вообще крупных захоронений? - В.Л.Янин неожиданно стал вдохновенно рассуждать, что тела павших русских воинов будто бы "развезли по домам". Москвичей, дескать, - в Москву. Новгородцев повезли в далекий Новгород, чтобы там захоронить. И так далее... Хотя, возразим мы, в русских летописях АБСОЛЮТНО ЯСНО сказано, что Дмитрий Донской несколько дней стоял на поле брани и хоронил множество убитых.

Мысль В.Л.Янина действительно нова. Ранее мы не слышали о подобном "успешном решении тульской проблемы". К сожалению, С.Брилев, ведущий телепередачи, почему-то не задал В.Л.Янину элементарный и сам собой напрашивающийся вопрос: А кто же в таком случае увез с поля брани тела павших "татаро-монголов"? Которых, согласно летописям, было КУДА БОЛЬШЕ, чем убитых воинов Дмитрия Донского. Ведь Мамай был наголову разгромлен, а немногие уцелевшие мамаевцы разбежались. По В.Л.Янину получается, что "татары" потом потихоньку вернулись и, озираясь, тайком погрузили и повезли на сотнях скрипучих подвод десятки и десятки тысяч трупов в далекую Монголию? За многие тысячи километров? Через реки, поля, леса, пустыни и горы. Или же русские воины решили сами отвезти в далекую восточную Монголию десятки тысяч трупов своих врагов? Усомнимся.

Кстати, на территории современной Монголии массовых старинных захоронений эпохи XIV века тоже пока не обнаружено. Так что, по нашему мнению, здесь академик В.Л.Янин ошибается.

Но вернемся к истории "Древней" Греции. Чтобы разобраться в истории Марафонской битвы следует обратиться к главному первоисточнику - Геродоту. Что мы и сделаем. Мы покажем, что на самом деле Геродот рассказал здесь о Куликовской битве на территории Москвы, назвав ее "битвой при Марафоне". Так что туристам, как отечественным, так и иностранным, следует показывать поле знаменитой "античной" Марафонской битвы отнюдь не под Тулой и уж тем более не в Греции, а в центре современной Москвы, на Кулишках, на Солянке, в районе Симонова монастыря. Кстати, здесь есть что фотографировать. В том числе и массовые захоронения XIV века. А также старинные церкви, возведенные нашими предками в честь павших.

2. НОВАЯ ДАТИРОВКА МАРАФОНСКОЙ БИТВЫ, ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ ОБНАРУЖЕННЫХ В "СКАЛИГЕРОВСКОМ УЧЕБНИКЕ" ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ.

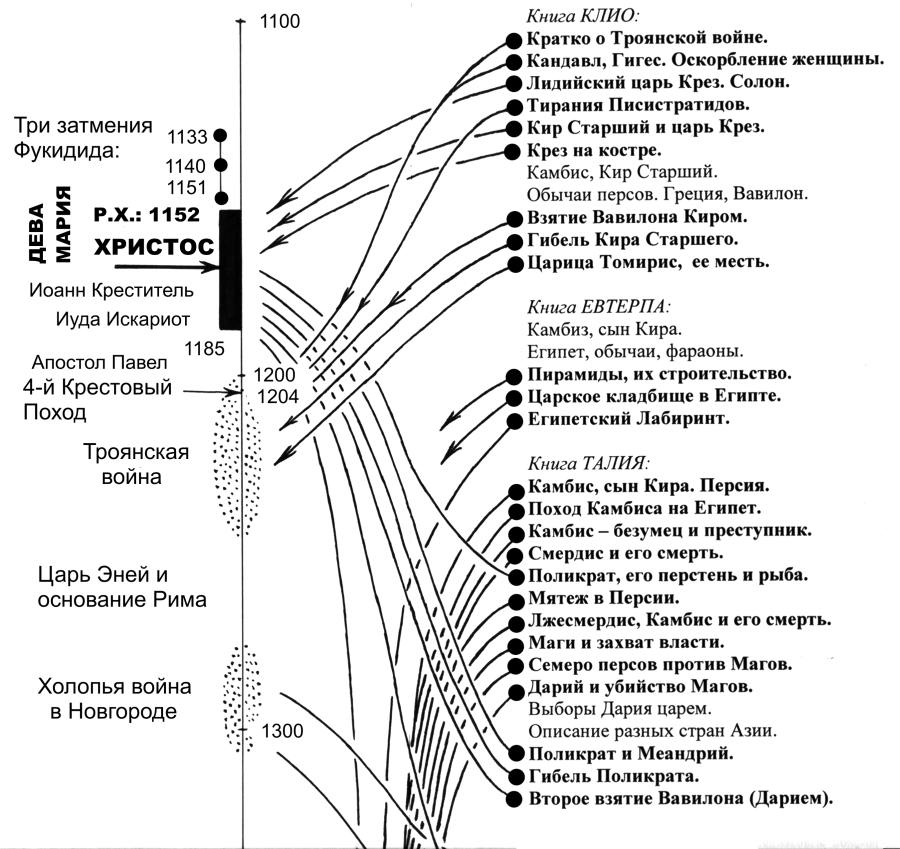

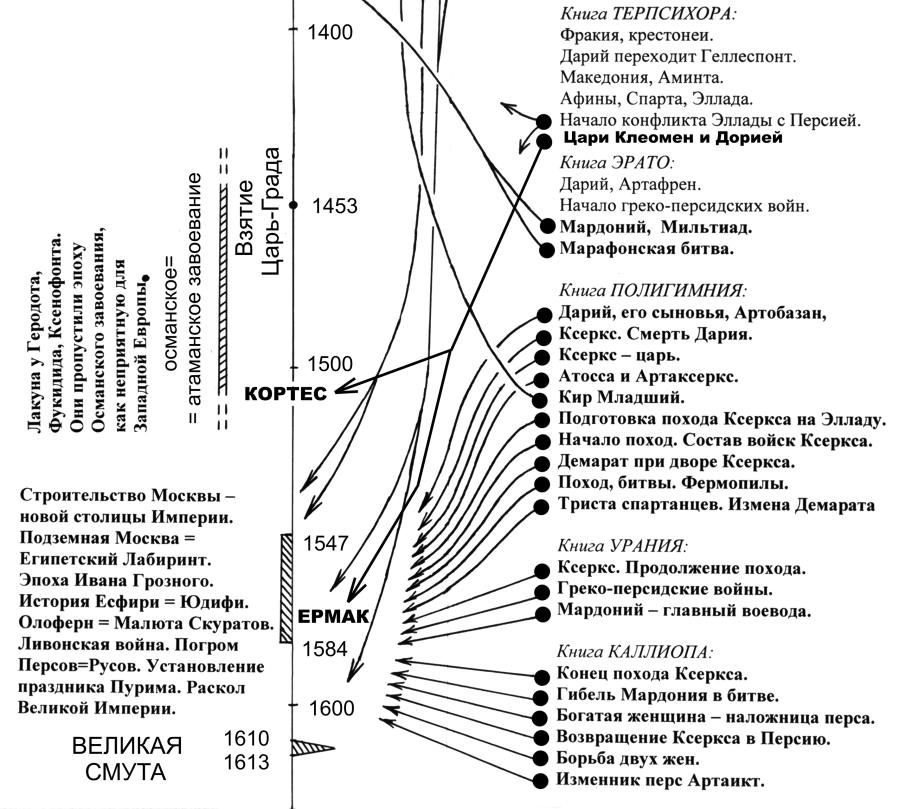

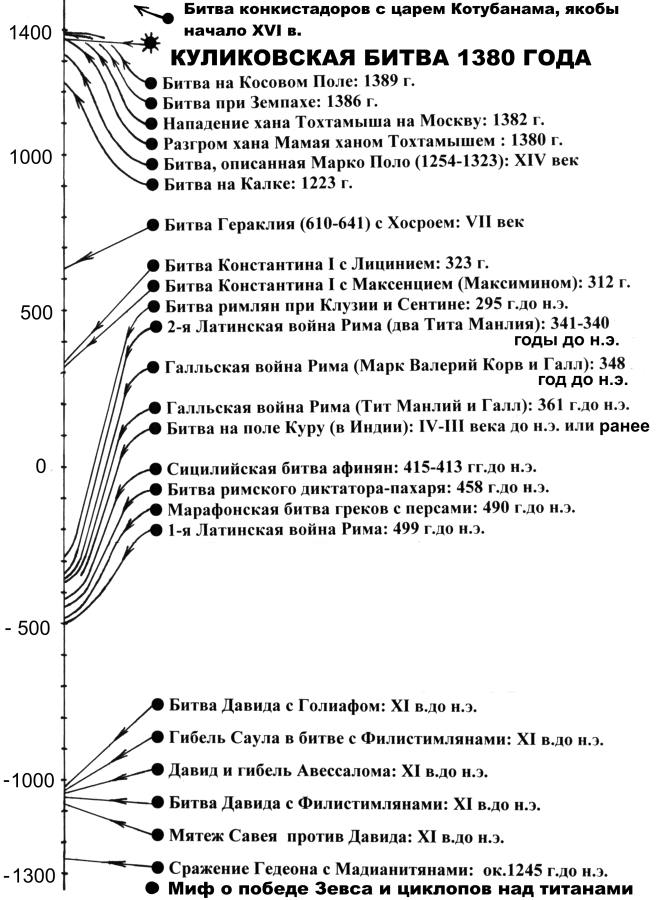

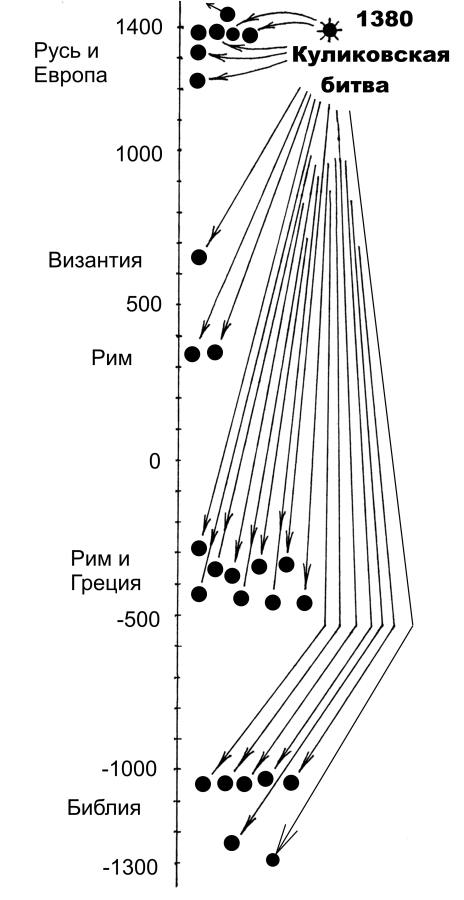

На рис.1.9., рис.1.10 и рис.1.11 мы приводим общую картину обнаруженных нами соответствий между "античной" историей, по Геродоту, и средневековой историей. Часть этих отождествлений мы уже проанализировали в предыдущей книге <<Христос и Россия глазами "древних" греков>>. В настоящей книге будут описаны оставшиеся отождествления. В основном они сконцентрированы на рис.1.10 и рис.1.11. На рис.1.12 приведены скалигеровские датировки следующих событий:

Марафонской битвы якобы 490 года до н.э.,

Сицилийской битвы якобы 415-413 годы до н.э.,

эпохи персидского царя Дария I якобы 522-486 годы до н.э. и

афинского полководца, вождя Мильтиада якобы около 524-489 годов до н.э.

В настоящей главе основное внимание мы сосредоточим на Марафонском сражении. В главе 3 будет показано, что известная "античная" Сицилийская битва также является отражением Куликовского сражения 1380 года н.э.

На возможное соответствие между "античной" Марафонской битвой и Куликовским сражением указывает система хронологических сдвигов, открытая А.Т.Фоменко на основе математико-статистических методов и подробно описанная им в книгах "Основания истории" и "Методы". Речь идет о так называемой Глобальной Хронологической Карте. Напомним, что "самым глубоким" является сдвиг дат примерно на 1800 лет, названный А.Т.Фоменко греко-библейским. Этот сдвиг, придуманный средневековыми хронологами XVI-XVII веков, удревнил, в основном, средневековые события, объявляемые сегодня "древне"-греческими и "древне"-библейскими. В то же время мы неоднократно сталкивались со столетним сдвигом дат, проявляющимся как в хронологии Руси, так и в хронологии Западной Европы эпохи XIV-XVII веков. Поэтому некоторые события средневековья могли быть отброшены в прошлое в результате двух последовательных сдвигов: сначала примерно на 1800, а потом на 100 лет. В сумме - около 1900 лет. Для восстановления правильной хронологии греческой и библейской историй, нужно, следуя А.Т.Фоменко, сдвинуть их скалигеровские датировки вверх по крайней мере на 1800 лет.

Куликовское сражение произошло в 1380 году н.э. При суммарном сдвиге вниз на 1800 + 100 = 1900 лет, оно оказывается примерно в 520 году до н.э. Обращаясь к рис.1.12, мы сразу видим, что в непосредственной близости от этой даты расположена скалигеровская дата Марафонской битвы: якобы 490 год до н.э. Отличие 520 года от 490 года - всего лишь на 30 лет, что достаточно мало по сравнению с очень большой величиной самого сдвига на 1900 лет - почти на две тысячи лет!

Других крупных сражений, сравнимых по масштабу с Марафонской битвой, в греческой истории вблизи 490 года до н.э. не отмечено. Поэтому возникает мысль, что известная Марафонская битва может быть еще одним отражением Куликовского сражения. Как будет показано в настоящей главе, этот логический вывод, опирающийся на математико-статистические результаты, прекрасно подтверждается анализом старинных летописей, в том числе "Истории" Геродота.

3. ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ОТРАЖЕНИЙ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ, ОБНАРУЖЕННЫХ НАМИ В "ДРЕВНЕЙ" ИСТОРИИ.

Приведем теперь список обнаруженных нами отражений Куликовской битвы 1380 года на страницах различных летописей как в "античности", так и в средние века. Некоторые из этих отражений уже были предъявлены в предыдущих наших публикациях, а некоторые будут описаны в настоящей книге.

- - - - - - -

1) Куликовская битва 1380 года. Этой битве в русских летописях уделяется огромное внимание, см. "Новая хронология Руси", гл.6. Она считается чуть ли не самым главным военным событием средневековой русской истории.

2) Нападение хана Тохтамыша = Дмитрия Донского на Москву якобы двумя годами позднее, в 1382 году, см. "Новая хронология Руси", гл.6. См. также рис.1.13.

3) Разгром хана Мамая ханом Тохтамышем = Дмитрием Донским в 1380 году.

4) Битва на Калке якобы 1223 года, где сражались "монголы" и союзные войска половцев и русских.

-----------------

5) В истории Индии: Куликовская битва отразилась под именем известной "битвы на поле Куру". Битва произошла будто бы в "древней" Индии якобы IV-III веков до н.э. или будто бы даже в еще более древнюю эпоху. Это сражение является центральным событием колоссального "древне"-индийского Эпоса "Махабхарата". См. нашу книгу "Казаки-арии: из Руси в Индию".

6) В истории Востока: Куликовская битва описана на страницах книг венецианского путешественника Марко Поло, жившего якобы в 1254-1323 годах. См. "Новая хронология Руси", гл.6:10, и "Империя", гл.14:12.8.

------------------

7) В истории Западной Европы: Куликовское сражение было известно западноевропейским хронистам, например германским, как крупная битва при Земпахе якобы 1386 года н.э. Произошла будто бы на территории Западной Европы. См. "Реконструкция", гл.13:11.

8) В истории Балкан: Битва на Косовом поле якобы в 1389 году; считается, что в Сербии. История султана Амурата = Дмитрия Донского. Об этом мы расскажем в наших следующих публикациях.

-------------

9) В истории Византии: битва императора Гераклия, который правил якобы в 610-641 годах н.э., с персидским шахом Хосроем или Хосровом. См. главу 1 нашей книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

--------------

10) В истории императорского Рима: Куликовская битва 1380 года отразилась также и на страницах "древне"-римских источников. В частности, как сражение "античного" императора Константина I Великого = Дмитрия Донского с императором Максенцием или Максимином = ханом Мамаем = Иваном Вельяминовым якобы в 312 году н.э. См. нашу книгу "Крещение Руси".

11) В истории императорского Рима: как битва императора Константина с Лицинием якобы в 323 году н.э. См. нашу книгу "Крещение Руси". Здесь Константин I Великий - отражение князя Дмитрия Донского, а Лициний - отражение хана Мамая = Ивана Вельяминова.

12) В истории республиканского Рима: Куликовская битва отразилась как Галльская война якобы 361 года до н.э. Римляне воевали с галлами, вторгшимися в их страну. Исход битвы был решен в поединке юного военного трибуна Тита Манлия = Дмитрия Донского с великаном Галлом = ханом Мамаем. См. главу 4 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

13) В истории республиканского Рима: следующим отражением Куликовской битвы является еще одна Галльская война якобы 348 года до н.э., в которой Марк Валерий Корв победил в поединке могучего Галла. См. главу 5 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

14) В истории республиканского Рима: дубликатом Куликовского сражения является Вторая Латинская война якобы 341-340 годов до н.э., в которой участвуют как Тит Манлий-отец, так и Тит Манлий-сын. См. главу 6 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

15) В истории республиканского Рима: как Первая Латинская война якобы 499 года до н.э. См. главу 7 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

16) В истории республиканского Рима: как битва диктатора-пахаря якобы 458 года до н.э. См. главу 7 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

17) В истории республиканского Рима: как битва римлян при Клузии и Сентине якобы 295 года до н.э. См. главу 6 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

- - - - - - -

18) В ветхозаветной Библии: Куликовская битва отразилась как известное сражение Давида с Голиафом (1 Царств 17), якобы в эпоху 1015-1055 годов до н.э. См. нашу книгу "Крещение Руси". Здесь Давид является отражением Дмитрия Донского, а Голиаф - отражением хана Мамая.

19) В ветхозаветной Библии: как сражение царя Саула с Филистимлянами, в котором Саул был убит (1 Царств 29-31), якобы в XI веке до н.э. См. нашу книгу "Крещение Руси".

20) В ветхозаветной Библии: как история Давида и Авессалома. Авессалом погибает в сражении (2 Царств 18), якобы в середине XI века до н.э. См. главу 6 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

21) В ветхозаветной Библии: сражение Давида с Филистимлянами (2 Царств 5), якобы в XI веке до н.э. См. главу 6 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги".

22) В ветхозаветной Библии: мятеж Савея Вениамитянина против Давида (2 Царств 20), якобы в XI веке до н.э. См. главу 6 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги". Здесь Давид = Дмитрий Донской, а Савей Вениамитянин = Иван Вельяминов или Веньяминов.

23) В ветхозаветной Библии: сражение судьи Гедеона с Мадианитянами (Судьи 6-8), якобы около 1245 года до н.э. См. главу 7 книги "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги". Здесь Гедеон - это отражение Дмитрия Донского.

- - - - - - -

24) В истории "Древней" Греции: как известная Марафонская битва якобы 490 года до н.э., см. главу 1 настоящей книги.

25) В "античной" мифологии: как знаменитая "древнейшая" легенда о победе Зевса над титанами при помощи киклопов = циклопов, см. главу 2 настоящей книги.

26) В истории "Древней" Греции: как известная Сицилийская битва якобы 415-413 годов до н.э., см. главу 3 настоящей книги.

- - - - - - - -

27) В истории конкисты - завоевания Америки якобы в начале XVI века: как битва испанцев с якобы индейским царем Котубанама, см. главу 9 настоящей книги.

- - - - - - - -

Наглядно этот список дубликатов Куликовской битвы представлен на рис.1.14. На рис.1.15 мы изобразили его чуть по-иному. Здесь хорошо видно - в какие именно эпохи скалигеровская версия ошибочно поместила те или иные фантомные отражения Куликовской битвы. Видны два наиболее массивных сгущения. Первое - это IV-V века до н.э., куда скалигеровская версия ошибочно поместила фантомные Рим и Грецию. Второе сгущение - это XI век до н.э., куда были помещены многие разделы фантомной библейской истории. Для восстановления правильной истории следует "поднять" все найденные нами дубликаты вверх по оси времени и отождествить их с Куликовской битвой 1380 года. В результате число разных сюжетов в письменной истории существенно сократится, но зато освещенность оставшихся событий заметно повысится. Ведь теперь мы получаем возможность взглянуть, например, на Куликовскую битву глазами примерно ДВАДЦАТИ СЕМИ различных летописцев. Каждый из них сообщает что-то свое, иногда не замеченное другими. Конечно, далеко не все ДВАДЦАТЬ СЕМЬ рассказов принадлежат современникам событий. Многие из этих повествований являются всего лишь искаженными пересказами друг друга. И тем не менее, они весьма ценны, поскольку каждый хронист мог помнить нечто такое, о чем не знали другие. Например, мог опираться на какую-то МЕСТНУЮ ТРАДИЦИЮ, восходящую к свидетельствам подлинных очевидцев. И, как мы увидим, разные летописцы, писавшие о Куликовской битве, действительно дополняют друг друга интересными деталями. В результате сегодня история битвы Дмитрия Донского и ханом Мамаем стала существенно богаче.

4. "АНТИЧНЫЙ" ДАРИЙ, ЦАРЬ ПЕРСОВ, ПОСЫЛАЕТ ВОЙСКА ПРОТИВ АФИН. ХАН МАМАЙ, ВЛАСТИТЕЛЬ ОРДЫ, ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО.

По Геродоту, персидский царь Дарий воспылал враждой к Афинам и <<стал приводить в исполнение свои замыслы. Ведь слуга постоянно напоминал царю не забывать об афинянах, а Писистратиды не переставали клеветать на афинян и возбуждать против них Дария. Вместе с тем ДАРИЙ намеревался под предлогом похода на афинян подчинить и других эллинов, которые не дали ему земли и воды... Он назначил двух новых военачальников, именно мидянина Датиса и Артафрена, сына Артафрена... и затем отправил их против ЭРИТРЕИ и АФИН. Послал же их царь с приказанием обратить в рабство жителей Афин и Эретреи и привести пред его царские очи.

Эти назначенные вновь военачальники во главе МНОГОЧИСЛЕННОГО И ПРЕКРАСНО СНАРЯЖЕННОГО ВОЙСКА прибыли в Алейскую равнину в КИЛИКИИ. Пока они стояли там станом, подошел и весь флот... Прибыли также и грузовые суда для перевозки лошадей...

Когда эретрейцы узнали, что персидский флот плывет против них, то обратились за помощью к афинянам. Афиняне же не отказали в поддержке и послали на помощь 4000 своих клерухов...

Персы же пристали к берегу у Тамин, Херей и Эгилии в ЭРЕТРЕЙСКОЙ области. Овладев этими местечками, персы тотчас же стали высаживать свою конницу и приготовились к битве... Шесть дней шла жестокая схватка у стен города и с обеих сторон пало много воинов...

После подчинения ЭРЕТРЕИ персы простояли там несколько дней и затем отплыли дальше к Аттике. Они загоняли афинян в теснины... Наиболее удобным местом для действий конницы в Аттике был МАРАФОН, к тому же находившийся ближе всего к Эретрии. Туда и вел их ГИППИЙ, сын Писистрата.

Узнав об этом, АФИНЯНЕ ТАКЖЕ ДВИНУЛИСЬ К МАРАФОНУ. Во главе их войска стояло десять стратегов. Десятый был МИЛЬТИАД. Отец его Кимон, сын Стесагора... Погребен Кимон перед городскими воротами (Афин - Авт.) за улицей под названием "Через КЕЛУ"...

Старший сын Кимона Стесагор воспитывался тогда у своего дяди Мильтиада на Херсонесе, а младший жил у Кимона в Афинах. Он был назван МИЛЬТИАДОМ по имени основателя поселения на Херсонесе Мильтиада.

Итак, этот-то Мильтиад после возвращения из Херсонеса был тогда СТРАТЕГОМ АФИНЯН... Он по народному избранию был назначен афинским стратегом>> [163], с.299-302.

## Итак, согласно Геродоту, воинственные ПЕРСЫ направлены царем ДАРИЕМ на покорение города АФИН и подвластных ему земель. В русской истории воинственная ОРДА во главе с ханом Мамаем выступает против русского великого князя Дмитрия Донского.

Вероятно, название ОРДА преломилось у Геродота в виде имени царя ДАРИЯ. Ведь слова ДАРИЙ и ОРДА отличаются лишь направлением прочтения. Кроме того, мы уже неоднократно сталкивались с тем, что у "античных классиков" имя ДАРИЙ часто означало ОРДУ, то есть РАТЬ, русское войско. Слово ОРДА или АРТА звучит также и в имени АРТА-френа, одного из предводителей войск Дария, см. выше.

Геродот называет ДАРИЯ царем ПЕРСОВ. Мы неоднократно сталкивались с тем, что "античные классики" часто именовали ПЕРСАМИ именно РУССКИХ, то есть П-РУСОВ или БЕЛО-РУСОВ, белоруссов. Как мы теперь понимаем, в истории Руси ранее не было разделения на "татар" и "русских". Орда была просто русским регулярным войском, РАТЬЮ, состоящей из казаков, воинов-профессионалов. Поэтому не следует удивляться, что для Геродота ДАРИЙ, то есть ОРДА, правит ПЕРСАМИ, то есть П-Русами. Итак, здесь все верно. Было единое царство РУСЬ-ОРДА, в котором иногда вспыхивали междоусобицы. Самой крупной была Куликовская битва. Кстати, в эпоху XIV века разделения на нации в современном смысле еще не было. Нации возникли лишь в Эпоху Реформации, когда Великая Империя раскололась. Русь-Орда XIV-XVI веков объединила и сплавила в единое общество много различных народов и племен.

## "Античный" город АФИНЫ в разных старинных текстах обозначал различные города Средних веков. Как мы показали в книге <<Христос и Россия глазами "древних" греков>>, в некоторых летописях АФИНАМИ именовался Царь-Град, то есть Троя = евангельский Иерусалим. Напомним, что сегодня историки относят гомеровскую Трою совсем в другое место, в Малую Азию, рис.1.16.

Кроме того, как мы вскоре увидим, в истории "античной" Марафонской битвы именем АФИНЫ хронисты называли город ТАНУ, город ДОН, то есть город, стоящий на ДОНУ. Напомним, что ДОНОМ ранее именовали реку вообще - от русского слова ДНО, ДОННЫЙ. Скорее всего, в данном месте "Истории" Геродота под "городом Таной" = Афинами понимается Москва, расположенная на Москве-реке. В книге "Новая хронология Руси", гл.6, мы показали, что реку Москву в те времена именовали ДОНОМ. Слова ТАНА и АФИНЫ практически тождественны, поскольку буква Фита произносилась и как Ф и как Т. На "античных" картах область современной реки Дон на Руси иногда обозначалась как "страна ТАНА", см. книгу "Империя". Кроме того, старинное название реки Дон - ТАНАИС. Легким искажением этих названий и является "античное" АФИНЫ. В частности, АФИНЯНЕ - это, по крайней мере в некоторых старых текстах, - ДОНЦЫ, то есть жители ДОНА.

## Геродот сообщает, что войска Дария сначала вторглись в ЭРЕТРЕЮ. По-видимому, "античная" ЭРЕТРЕЯ, или РТР без огласовок, - это ТАРТАРИЯ или ТАТАРИЯ. Или опять-таки ОРДА = АРТА = РАТЬ, РАТНАЯ страна. Так именовали Русь-Орду.

## Войско хана Мамая, выступившее против Дмитрия Донского, БЫЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ [362], т.5. Аналогично, Геродот, сообщая о начале похода персов, подчеркивает, что войско Дария было МНОГОЧИСЛЕННЫМ И ПРЕКРАСНО СНАРЯЖЕННЫМ.

## Главным полководцем афинян, см. подробности ниже, был АФИНЯНИН МИЛЬТИАД. Предводителем русских войск в войне с Ордой был ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. Мы неоднократно видели, что звуки Л и Р могли переходить друг в друга, поэтому имена МИЛЬТИАД-МИРТИАД и ДМИТРИЙ могут оказаться близкими. В самом деле, Дмитрий = ДМРТД ---> МРТД = Миртиад = Мильтиад. А имя ДОНСКОЙ могло преломиться у Геродота как АФИНЯНИН: Афины = Тана = Дон.

## В "древне"-греческой версии войско Дария и войско Мильтиада движутся навстречу друг другу. Они сойдутся в битве на Марафонском поле, недалеко от Афин. Однако, НА САМО'М ПОЛЕ или непосредственно около него НИКАКОГО КРУПНОГО ГОРОДА НЕТ. Есть лишь небольшое поселение Марафон. Согласно русским летописям, войско Орды, то есть войско Мамая, и войско Дмитрия Донского тоже движутся навстречу друг другу, чтобы сойтись в битве на поле Куликовом. Как мы показали в книге "Новая хронология Руси", гл.6, поле Куликово находилось на территории современной Москвы. Однако надо понимать, что в эпоху XIV века НИКАКОГО КРУПНОГО ГОРОДА ЗДЕСЬ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. Было лишь небольшое поселение, которое затем в XVI веке превратилось в Москву - новую столицу Руси-Орды.

## Интересно, что в рассказе Геродота о начале похода войск Дария на Афины всплывают следующие названия: КИЛИКИЯ и КЕЛА. В первом случае речь идет об области КИЛИКИЯ, а во втором - об афинской улице "через КЕЛУ". Комментаторы объясняют, что КЕЛА - это название района города АФИН, где была лощина - КЕЛА [163], с.531, комментарий 93. Но ведь оба названия - КИЛИКИЯ и КЕЛА - очень созвучны с названием КУЛИКОВА поля. По-видимому, в такой форме знаменитое Куликово поле отразилось на страницах "античного" Геродота.

## Наконец, агрессором в данной войне Геродот называет именно Дария. По его приказу персидские войска выступают в поход на Афины. Афиняне ВЫНУЖДЕНЫ ЗАЩИЩАТЬСЯ. Аналогично, русские летописи считают, что в 1380 году агрессором был ордынский хан Мамай, двинувшийся с войной на Дмитрия Донского. Великий князь был ВЫНУЖДЕН ЗАЩИЩАТЬСЯ и собрать народное ополчение.

## Марафонская битва произошла 13 сентября, якобы в 490 году до н.э. [258], с.182. Куликовское сражение произошло тоже в сентябре, в 1380 году: "И как наставшу шестому часу месяца сентября в 14 день" [631], с.286, 312. Комментаторы отмечают, что такое указание летописца не отвечает действительности. Сегодня, следуя Н.М.Карамзину, называют 8 сентября 1380 года [362], т.5, гл.1, столбец 38; [988:00], "Куликовская битва". Но для нас важно здесь то, что источники единогласно называют СЕНТЯБРЬ как время Куликовской, так и Марафонской битвы.

## По Геродоту, битва персов с афинянами произошла у небольшого поселения МАРАФОН, на Марафонском поле. Не исключено, что "древне"-греческое название МАРАФОН получилось легким искажением сочетания МОРЕ-ДОН, то есть РЕКА ДОН. Вероятно, река, у которой находилось поселение, считалась достаточно крупной и некоторые могли именовать ее даже морем. Москва-река, именовавшаяся в русских летописях также Доном, конечно, далека от моря и не считается по русским меркам уж очень большой рекой. Волга, например, куда больше. Тем не менее, в окрестностях города Москвы Москва-река является самой крупной водной артерией и она значительнее впадающих в нее рек Яузы и Неглинки, на берегах которых, собственно, и развернулось Куликовское сражение, см. "Новая хронология Руси", гл.6. Итак, наша мысль проста: на страницах Геродота река Москва была названа МАРА-ФОНОМ, то есть именем МОРЕ-ДОН. Буква Фита читалась как Ф и как Т, а Т и Д легко переходили друг в друга. Следовательно, ФОН могло получиться искажением слова ДОН.

Потом, когда в эпоху Реформации скалигеровские историки и географы переписывали историю и географию Великой Империи, они, ошибочно отнеся большинство описаний Геродота на территорию современной Греции, были вынуждены указать здесь те или иные старинные летописные названия, упомянутые Геродотом. В том числе и Марафон. Взяли карту Греции и, недолго думая, голословно объявили одну из местных деревушек "тем самым знаменитым Марафоном". Потом сами поверили в свой обман. Их последователи, уже, конечно, забывшие суть дела, до сих пор так механически и повторяют. Возят сюда туристов. Те благоговейно разглядывают скудные остатки каких-то средневековых строений, объявленные в XVII-XVIII веках "очень античными".