Глава 2.

Летописный Великий Новгород это Владимиро-Суздальская Русь,

а Ярославово Дворище Великого Новгорода - город Ярославль

2.1. Великий Новгород и Ярославль

Отождествляя летописный Великий Новгород с Владимиро-Суздальской Русью с центром в городе Ярославле - Ярославовом Дворище Великого Новгорода - мы устраняем множество противоречий в русской истории, связанных с Великим Новгородом. Судите сами.

Считается, что великие князья - как Киевские, так и Владимирские, а затем Московские - постоянно ездили в Великий Новгород. Значит, между Киевом и Великим Новгородом, а также между Москвой и Великим Новгородом была достаточно тесная связь. Но в таком случае, между Киевом и Новгородом, а также между Москвой и Новгородом должны были существовать древние наезженные дороги, старые города и т.п. Но ничего такого не существует! Современный Новгород в этом смысле полностью изолирован от старых русских столиц. На многие сотни километров от него по направлению к Москве (около 500 километров) и Киеву (более тысячи километров) нет никаких старых исторических центров.

Нам могут возразить, что в современном Новгороде на Волхове много старых монастырей. Но что это доказывает? Монастыри часто строили в глухих, отдаленных местах. Таким отдаленным местом и был волховский Новгород в прошлые века. Ближайшие к нему старые крупные русские города - это Вологда, Ярославль, Москва. Однако все они удалены от него по меньшей мере на 500 километров.

На рис.37 показан детинец (городская крепость) в современном Новгороде на Волхове. Это - совсем небольшая крепость, совершенно не похожая на столичную.

показан детинец (городская крепость) в современном Новгороде на Волхове. Это - совсем небольшая крепость, совершенно не похожая на столичную.

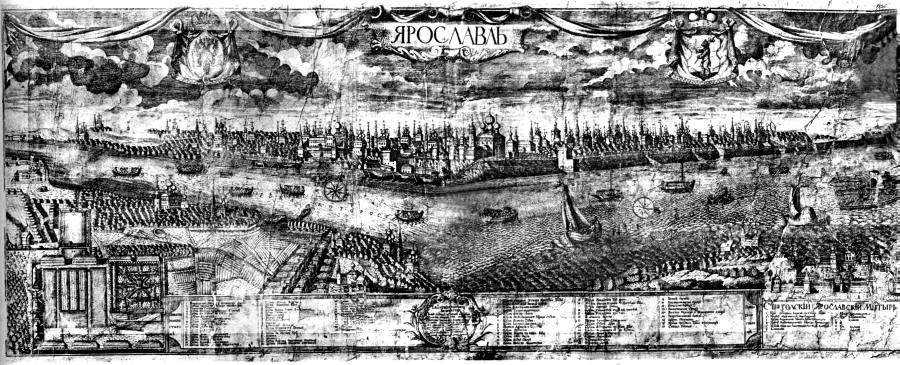

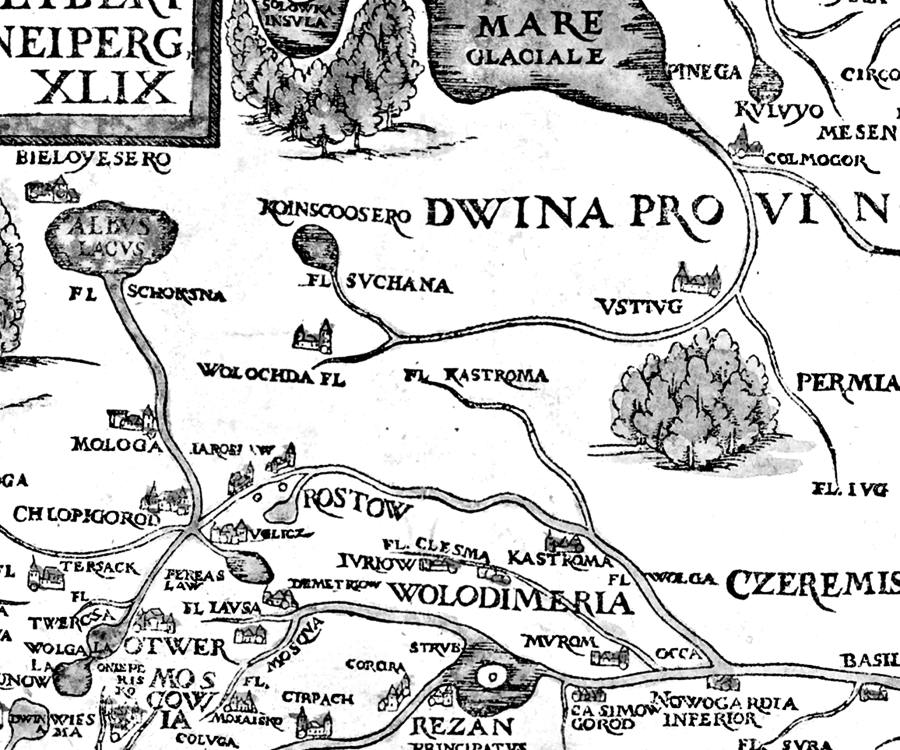

Для сравнения приведем старинную гравюру с изображением Ярославля, рис.38 . Здесь все совершенно по-другому. Большой многолюдный, хорошо укрепленный город. Удачно расположен на высоком холме у слияния рек Волги и Которосли. Множество церквей, мощные крепостные башни. На рис.39

. Здесь все совершенно по-другому. Большой многолюдный, хорошо укрепленный город. Удачно расположен на высоком холме у слияния рек Волги и Которосли. Множество церквей, мощные крепостные башни. На рис.39 и рис.40

и рис.40 мы приводим фотографии двух сохранившихся крепостных башен Ярославля - Волжской (запиравшей ров, соединявший Волгу и Которосль) и Власьевской. Ныне крепостных стен Ярославля уже нет, а старые башни используются как обычные строения. Но даже и в таком виде огромные крепостные башни Ярославля ясно свидетельствуют о мощи его былых укреплений.

мы приводим фотографии двух сохранившихся крепостных башен Ярославля - Волжской (запиравшей ров, соединявший Волгу и Которосль) и Власьевской. Ныне крепостных стен Ярославля уже нет, а старые башни используются как обычные строения. Но даже и в таком виде огромные крепостные башни Ярославля ясно свидетельствуют о мощи его былых укреплений.

2.2. По какому речному пути торговал Новгород на Волхове?

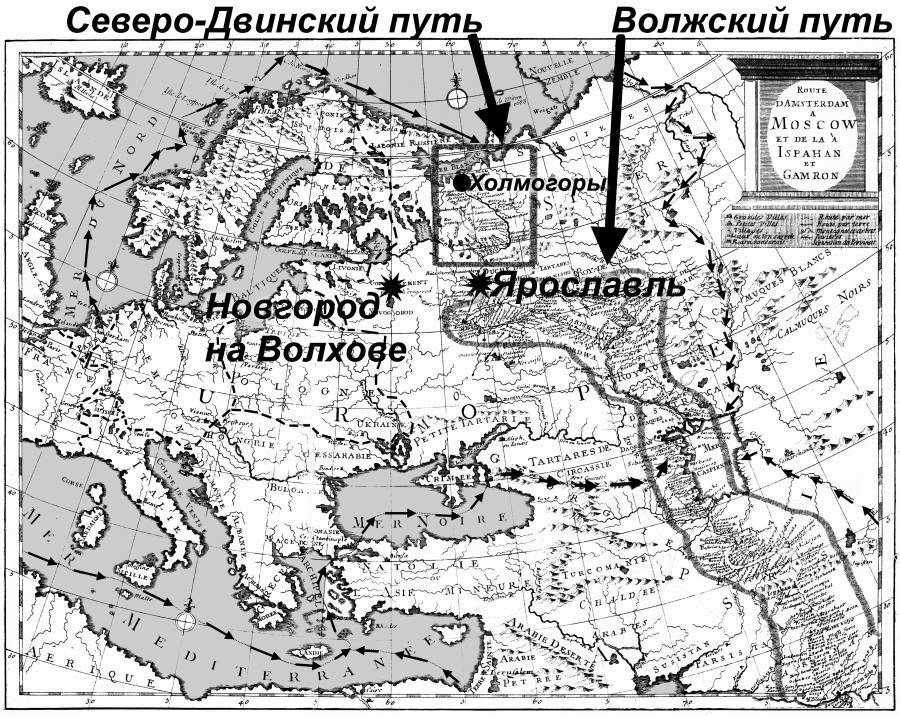

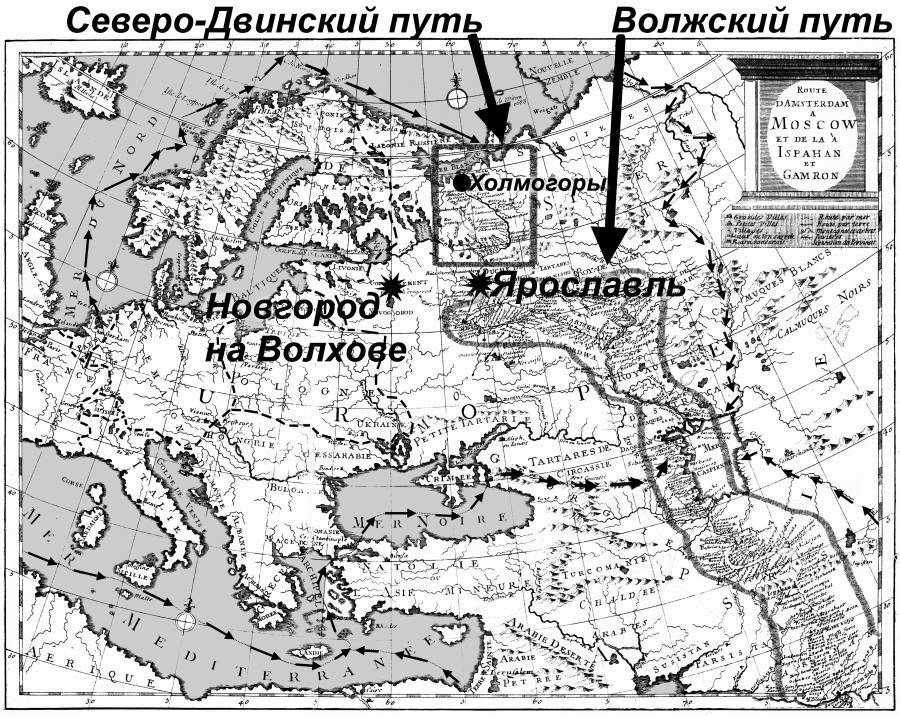

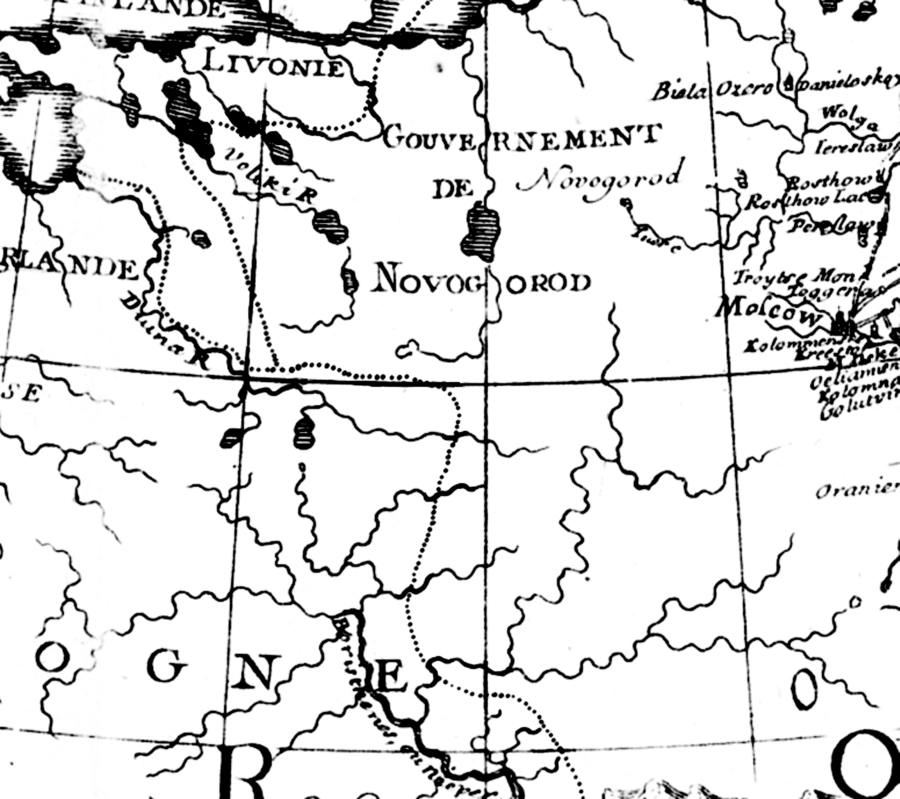

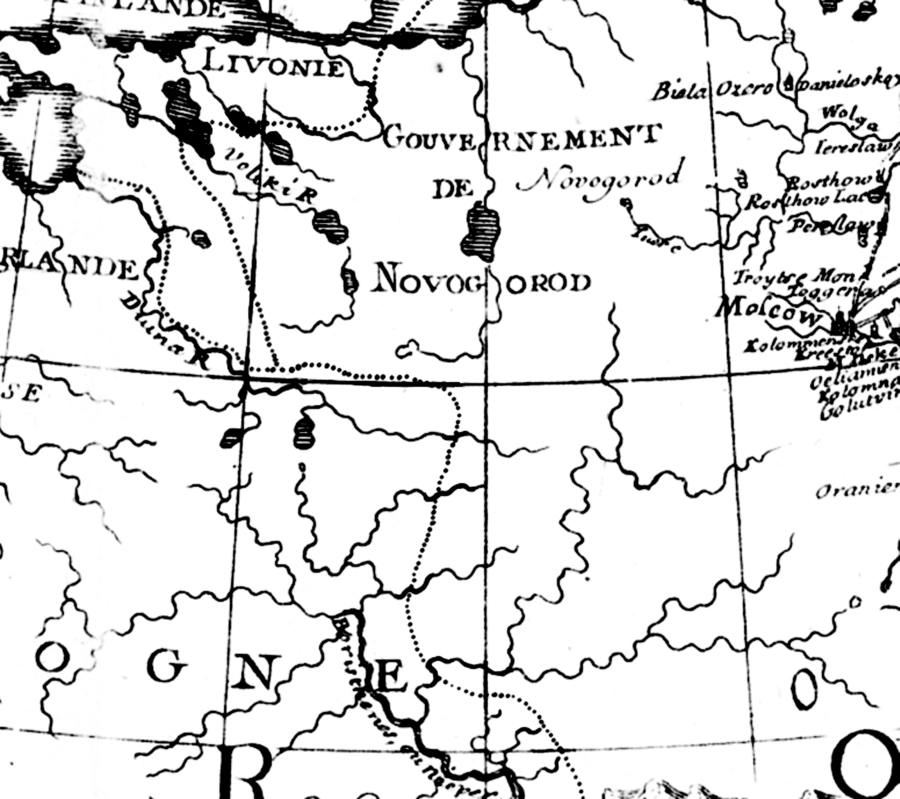

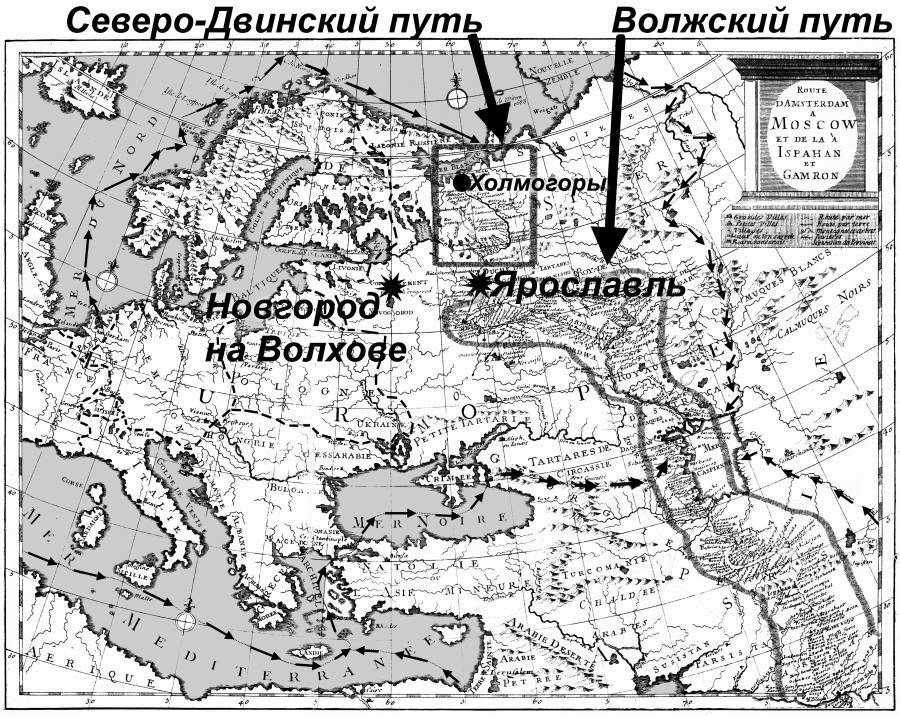

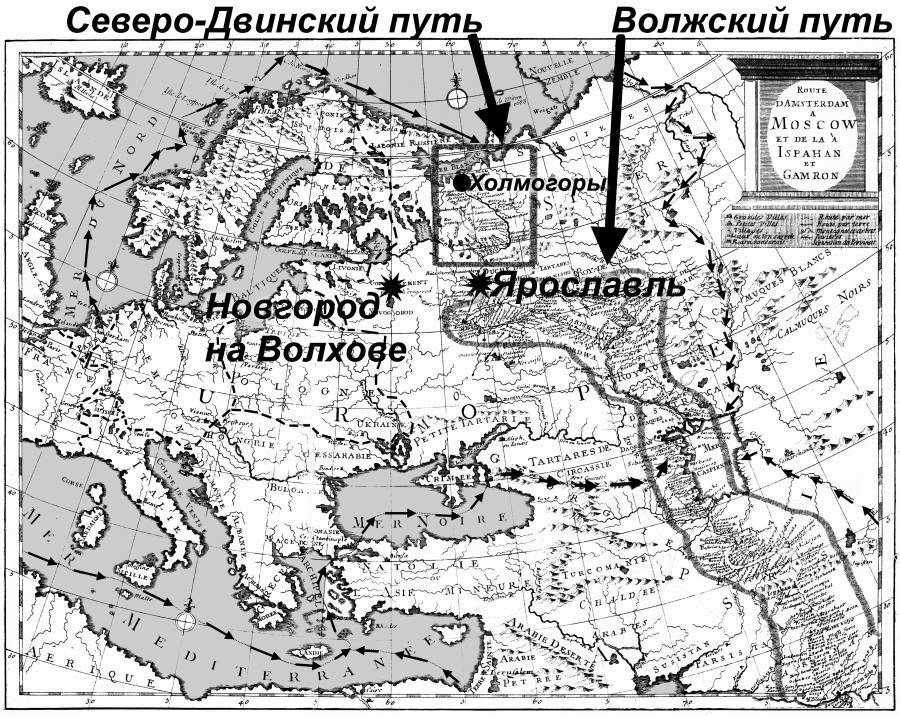

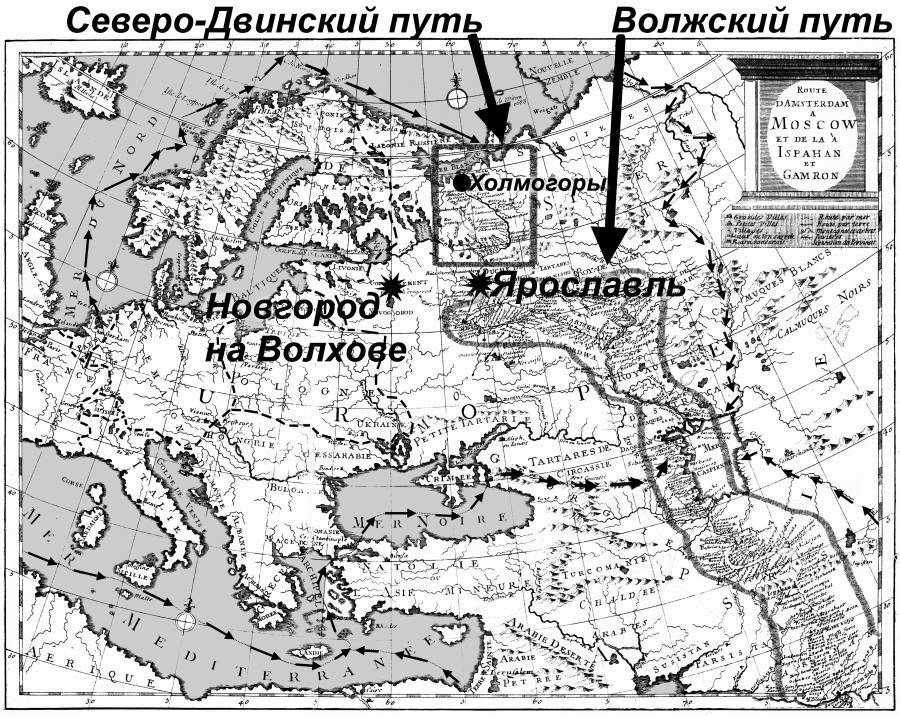

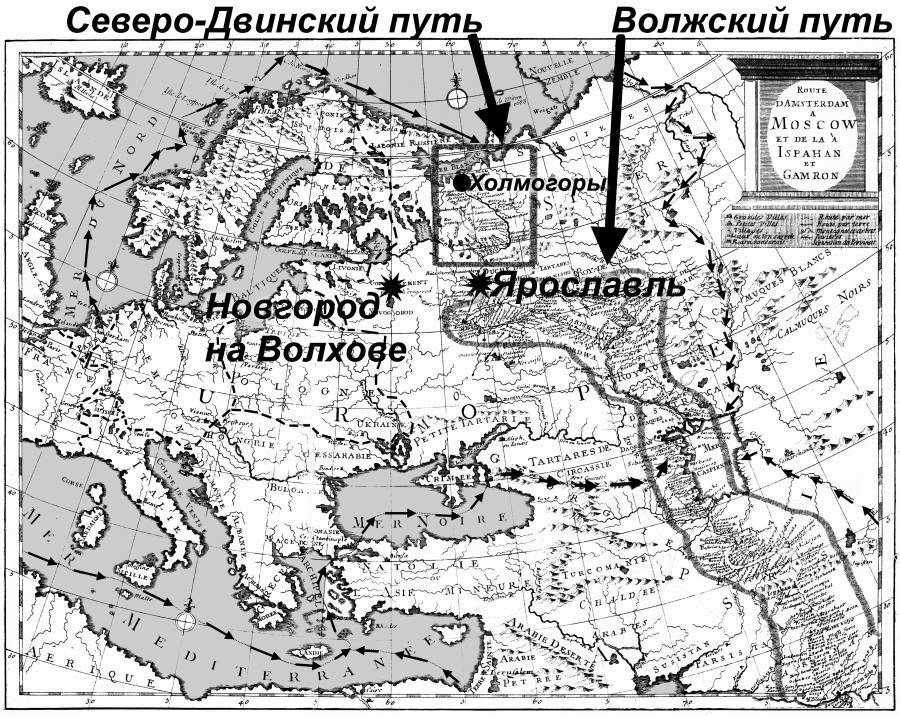

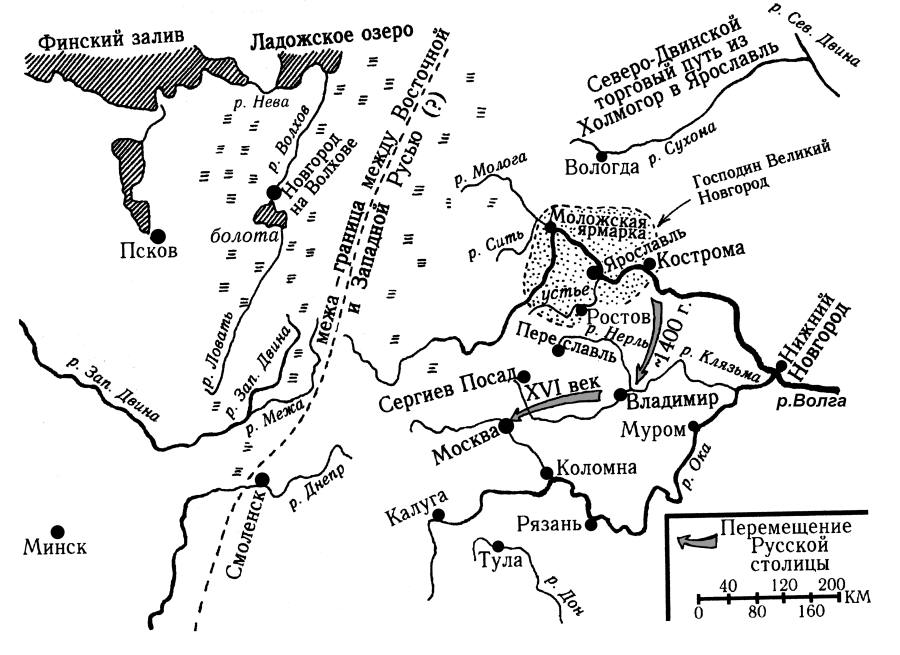

Считая современный Новгород на Волхове местом оживленной международной торговли в Средние века, историки так и не сообщают нам - через какой же морской порт торговал Новгород с Европой? См. рис.41 . Ярославль находился на пересечении Северо-Двинского и Волжского водных путей и торговал с Европой через Архангельск (Холмогоры), рис.41

. Ярославль находился на пересечении Северо-Двинского и Волжского водных путей и торговал с Европой через Архангельск (Холмогоры), рис.41 . Псков - через Ивангород (Нарву). А Новгород на Волхове? Через какой морской порт он торговал?

. Псков - через Ивангород (Нарву). А Новгород на Волхове? Через какой морской порт он торговал?

Обычно говорят - через реку Неву. Но тогда в устье Невы должен был возникнуть старый портовый город. Которого, как известно, там НЕ БЫЛО. Город Санкт-Петербург в устье Невы был построен лишь в XVIII веке, причем на практически пустом месте. Кроме того, "Нева, как при истоке своем, так и в устье, занесена обширными барами, не позволяющими входить в нее глубоководным судам" [49], статья "Нева". Этот недостаток реки был частично устранен лишь в 1885 году. "Неудобство устья Невы для судоходства ... устранено сооружением Морского канала ... Идея канала принадлежит Петру Великому, осуществлена же она только в 1855 году" [49], статья "Нева".

Таким образом, предъявляемый историками ладожский речной путь от Новгорода на Волхове в Балтийское море - через Волхов, Ладогу и Неву - был крайне неудобен для судоходства в Средние века. А даже если бы он и был удобен, это мало что изменило бы. Поскольку путь этот все равно кончается ТУПИКОМ. Перебрасывать товары из озера Ильмень в среднюю Русь было практически невозможно. В частности - из-за крайне быстрого и порожистого течения реки Мсты, соединяющей Ильмень-озеро с Верхним Волочком [49], статья "Мста".

Дело в том, что верхняя часть реки Мсты СОВЕРШЕННО НЕПРИГОДНА для торгового судоходства и, вообще, для судоходства ВВЕРХ по течению реки. В то же время, Мста является, по сути, ЕДИНСТВЕННЫМ водным путем из Ильменя в среднюю Русь. Недаром после основания Петербурга, начиная с Петра I, Мсту усиленно пытались исправить для судоходства. Но ничего не получилось. Словарь Брокгауза и Ефрона начала XX века сообщает: "На Мсте до 50 порогов и много мелей, что сильно препятствует судоходству ... Несмотря на все сделанные улучшения, судоходство по Мсте и по настоящее время опасно" [49], статья "Мста". Но даже и такое опасное судоходство было возможно по Мсте лишь ВНИЗ по течению. Вверх по течению Мсты ОНО ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО. Энциклопедический Словарь пишет: "Все суда и плоты шли ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ. Пароходства по Мсте НЕ СУЩЕСТВУЕТ" [49], статья "Мста". Так продолжается и по сей день. Это прекрасно знают отечественные байдарочники, для которых Мста - излюбленное место сплава (один из авторов настоящей книги - Г.В.Носовский не раз ходил по Мсте на байдарках и прекрасно знает эту реку). Лишь нижнее течение Мсты судоходно, но в данном случае это ничего не меняет. Ладожский водный путь все равно остается ТУПИКОВЫМ.

Что касается пресловутого "пути из варяг в греки", описанного в Повести временных лет и якобы идущего из Новгорода на Волхове в среднюю Русь, то он совершенно фантастичен. Хотя бы потому, что содержит 200-километровый волок по болотам (!), пересекающий судоходную реку Западную Двину (!). Которая течет прямо в Балтийское море. Какой смысл продолжать волок, если можно проплыть в море по Западной Двине? Такой путь - через Западную Двину - действительно существовал в Средние века, рис.42 , Однако если плыть в море и обратно по Западной Двине, то Новгород на Волхове оказывается далеко в стороне, рис.42

, Однако если плыть в море и обратно по Западной Двине, то Новгород на Волхове оказывается далеко в стороне, рис.42 . Поэтому летописный "путь из варяг в греки", проходящий через Новгород на Волхове, мог возникнуть лишь в голове кабинетного ученого-историка, пытавшегося такой путь придумать, но никогда не видевшего этих мест воочию. Подробнее о летописном "пути из варяг в греки" см. в наших книгах "Новая хронология Руси", "Русь и Орда".

. Поэтому летописный "путь из варяг в греки", проходящий через Новгород на Волхове, мог возникнуть лишь в голове кабинетного ученого-историка, пытавшегося такой путь придумать, но никогда не видевшего этих мест воочию. Подробнее о летописном "пути из варяг в греки" см. в наших книгах "Новая хронология Руси", "Русь и Орда".

Итак, Новгород на Волхове просто НЕ МОГ БЫТЬ крупным средневековым торговым городом, поскольку находился в дорожном ТУПИКЕ. А отнюдь не на перекрестке оживленных торговых путей, как пишут летописи. На карте старых торговых путей начала XVIII века прекрасно видно, что торговые пути обходят Новгород на Волхове ДАЛЕКО СТОРОНОЙ, рис.42 .

.

Но в русских и зарубежных источниках летописный Великий Новгород недвусмысленно описан как крупнейший узел международной торговли. Связывавший, в частности, Русь и Западную Европу. Эти описания совершенно не соответствуют местоположению современного нам Новгорода на Волхове. Однако если летописный Великий Новгород это Ярославль, то все сразу же становится на свои места.

2.3. Ярославль - древний узел международной торговли. Моложская ярмарка под Ярославлем

Ярославль, благодаря своему удачному расположению на пересечении средневековых торговых путей, являлся крупнейшим узлом международной торговли на Руси, рис.41 .

.

"Ярославль оказался на пути из Москвы к Белому морю, который смыкался с Волжским путем. Во второй половине XVI века в городе находилось подворье английских купцов, шла бойкая торговля иноземными товарами ... Ярославль играл большую роль во внешней торговле России, был крупным складочным местом. Это способствовало его превращению в важнейший торговый центр ... В начале XVIII века с перемещением торгового пути из Архангельска в Петербург, Ярославль навсегда потерял свое значение во внешней торговле, но ... продолжал сохранять заметную роль во внутренней торговле" [52], с.16-17,24. Глава книги [52], посвященной истории Ярославля XVII века, так и называется: "Третий торговый город страны".

Далее, как сообщает Н.М.Карамзин, оживленная торговля с немцами начавшись при Иване Калите, шла через Новгород: "Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и другие области работу немецких фабрик" [20], т.4, с.143. С другой стороны, тот же Карамзин определенно указывает, что ОСНОВНОЙ ТОРГ В РОССИИ в те времена располагался недалеко от ЯРОСЛАВЛЯ, в устье реки Мологи [20], т.4, с.297, см. также [21], т.4, с.149. При этом, Карамзин ссылается на историка XVII века, диакона моложского Холопьего монастыря, Тимофея Каменевича-Рвовского, который в своем интереснейшем - но не изданном до сих пор! - сочинении "О древностях Российских" пишет: "На устье славной Мологи реки древле были торги великие, даже и до дней грозного господаря Василия Васильевича Темного ... Приезжали торговать купцы многих государств немецких и польских и литовских и грецких и римских - глаголют же и персидских и иных земель" [21], т.4, примеч. 323. Оказывается далее, что в устье Мологи собиралось столько торговых судов, что люди поправлялись через Мологу и даже ЧЕРЕЗ ВОЛГУ (!) без моста, переходя с корабля на корабль. Торги происходили на Моложском лугу "великом и прекрасном иже имат воокруг свой семь верст. Сребра же того пошлинного пудового по сто восемьдесят пудов ... и больше собираху в казну великого князя" [21], т.4, примеч. 323.

Совершенно ясно, где находилось основное торжище Древней Руси вплоть до XVI века, если в XVII веке о нем еще так хорошо помнили. По-видимому, это и был тот самый знаменитый Новгородский торг, откуда заморские товары направлялись во Владимиро-Суздальскую Русь и другие русские города. И следы которого до сих пор безуспешно ищут археологи, копаясь на затерянных среди болот волховских берегах. Естественно, ничего они там не нашли и не найдут. Потому что не там ищут.

Как сообщает далее диакон Тимофей, впоследствии "Моложский превеликий и ПЕРВЫЙ СТАРЫЙ ТОРГ разно разыдеся", то есть разделился на несколько более мелких торгов. А именно, от старой великой Моложской ярмарки отпочковались, например, следующие крупнейшие ярмарки XVI-XVII веков: Архангельская, Свинская, Желтоводская (Макарьевская) под Нижним Новгородом, Ехонская, Тихвинская Новгородская (!) и т.д. Таким образом, Ярославский Торг был не только первым и крупнейшим, но и прародителем практических всех остальных российских торгов-ярмарок. Более того, из него произошла и ярмарка в Тихвине, в окрестностях современного Новгорода на Волхове. Которая, таким образом, была всего лишь одним из осколков старого крупнейшего торга на Руси, располагавшегося под Ярославлем.

2.4. Новгород и Хольмград-Холмогоры

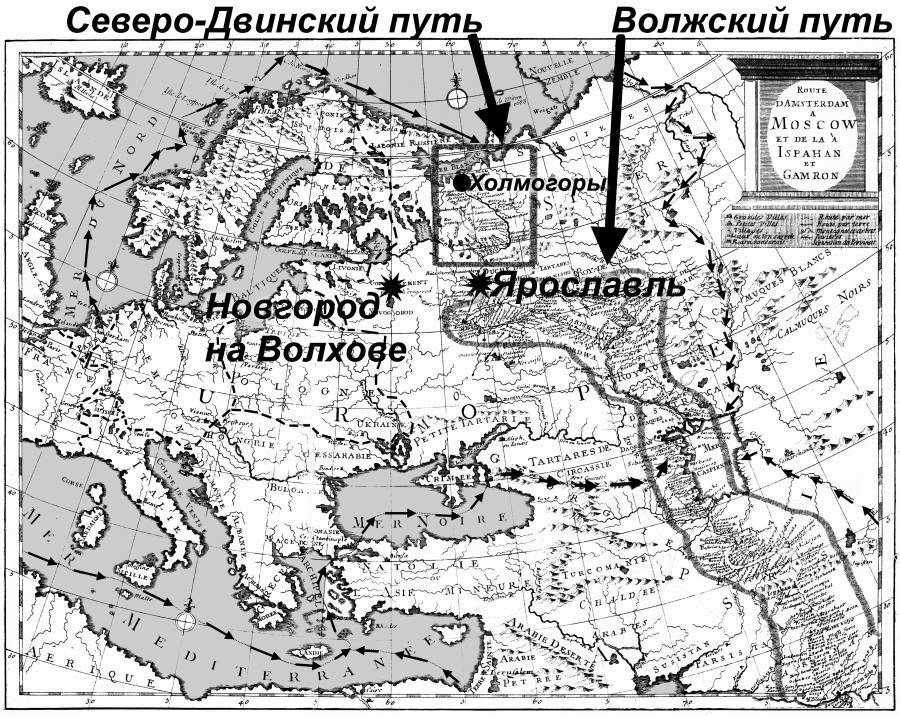

Хорошо известно, что скандинавы, торговавшие с летописным Великим Новгородом, называли его ХОЛЬМГРАДОМ, см., например, [33]. Это название сразу вызывает в памяти широко известный город ХОЛМОГОРЫ недалеко от Архангельска. Более того, в старых источниках часто говорят даже не об Архангельске, а именно о Холмогорах в устье Северной Двины, рис.43 .

.

Таким образом, Холмогоры - это старый порт на Белом море, являвшийся началом известного средневекового Северо-Двинского речного торгового пути. Путь этот вел из Белого моря во Владимиро-Суздальскую Русь и сохранял свое значение вплоть до основания Петербурга. На пересечении Северо-Двинского и Волжского путей находится город ЯРОСЛАВЛЬ, рис.41 . Поэтому через Холмогоры торговали, естественно, прежде всего ЯРОСЛАВСКИЕ купцы.

. Поэтому через Холмогоры торговали, естественно, прежде всего ЯРОСЛАВСКИЕ купцы.

Северо-Двинский путь шел через Холмогоры - недалеко от которых позже возник город Архангельск - а затем через Великий Устюг, Вологду, и, наконец по реке Мологе выходил к Волге рядом с ЯРОСЛАВЛЕМ, рис.41 . Тут в устье Мологи и располагался великий торг.

. Тут в устье Мологи и располагался великий торг.

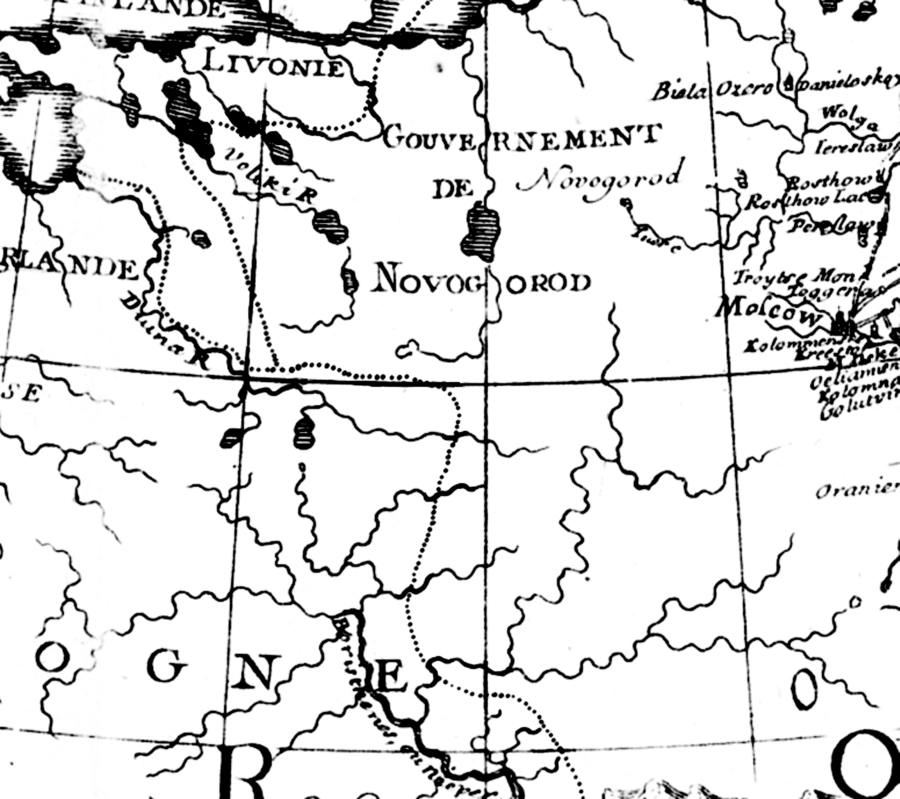

Северо-Двинский путь хорошо виден на многих старых западно-европейских картах. Он выделяется на них огромным количеством отмеченных названий сел и городов, расположенных вдоль этого пути, рис.44 . Неудивительно - ведь европейские купцы постоянно ездили там, и, следовательно, должны были знать все остановки по дороге.

. Неудивительно - ведь европейские купцы постоянно ездили там, и, следовательно, должны были знать все остановки по дороге.

Преимущество Северо-Двинского пути состояло в том, что он проходил по спокойной полноводной реке, позволяющей проплывать даже большим кораблям. Судоходство продолжалось около шести месяцев в году. Вот сведения о Северной Двине XIX века: "средняя продолжительность навигации 160-193 дня ... Судоходство производится и вниз, и вверх по реке ... Из Архангельска вверх по Северной Двине привозят большею частью колониальные товары, доставляемые из-за границы ... Длина рек бассейна Северной Двины равна 7693 верст, из которых ... 1223 верст для груженых судов и 4294 верст судоходных в обе стороны" [49], статья "Северная Двина". Отметим, что длина непрерывного речного пути от Холмогор до Вологды составляет около 1000 километров.

Современный же город Новгород на Волхове лежит далеко в стороне не только от Северо-Двинского, но и от любого другого мыслимого средневекового торгового пути, рис.41 . Не торговал волховский Новгород в Средние века ни с кем!

. Не торговал волховский Новгород в Средние века ни с кем!

Но если Великий Новгород - это Ярославль, то получается, что для скандинавов торговля с Русью должна была связываться, прежде всего, именно с Холмогорами, которые они называли "Хольмградом". Ведь именно Холмогоры были первым русским портовым городом на их пути в Ярославль - Великий Новгород. Позднейшие же историки, не разобравшись, решили, что скандинавы назвали Хольмградом сам Великий Новгород.

Отождествление скандинавского Хольмграда-Новгорода с городом Холмогоры подтверждается также и следующим ярким обстоятельством. Оказывается, через Холмогоры до конца XV века торговали исключительно НОВГОРОДЦЫ [49], статья "Северная Двина". А сами Холмогоры принадлежали ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДУ!

Сообщается следующее. "Около 1342 года сын новгородского посадника Лука Варфоломеев собрал множество товарищей и отправился вниз по Северной Двине ... В 30 верстах от Холмогор, вверх по реке, он основал каменную крепость или городок Орлец. Утвердясь здесь, он вскоре сделался обладателем всей Двинской долины ... В 1396 году жители Двинской земли добровольно покорились Василию, великому князю московскому. Новгородцам это не понравилось, и они стали убеждать великого князя не принимать двинян под свою власть, но тот не послушался их и послал туда наместника своего, князя Ростовского. Наместник царский, не имея достаточно сил, заперся в Орлеце, который скоро осадили новгородцы; после тридцатидневной осады крепость была взята, и ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ ОСТАВАЛАСЬ ДАННИЦЕЮ НОВГОРОДА ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЕГО ПАДЕНИЯ" [49], статья "Северная Двина".

Но это ПРЯМО ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ ЛЕТОПИСНЫЙ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД С ЯРОСЛАВЛЕМ. В самом деле, взгляните на карту, рис.41 . Северо-Двинский речной путь от Холмогор на Русь идет именно к ЯРОСЛАВЛЮ, но никак не к Новгороду на Волхове, рис.44

. Северо-Двинский речной путь от Холмогор на Русь идет именно к ЯРОСЛАВЛЮ, но никак не к Новгороду на Волхове, рис.44 . От конца этого пути (выходящего к Волге у устья Мологи рядом Ярославлем) до Новгорода на Волхове - более 500 верст по болотам и бездорожью. Какой же это путь в Новгород, если тот находился на Волхове? Но вот если летописный Великий Новгород - это Ярославль, то все опять становится на свои места.

. От конца этого пути (выходящего к Волге у устья Мологи рядом Ярославлем) до Новгорода на Волхове - более 500 верст по болотам и бездорожью. Какой же это путь в Новгород, если тот находился на Волхове? Но вот если летописный Великий Новгород - это Ярославль, то все опять становится на свои места.

Могут спросить: если Ярославль - это летописный Великий Новгород, то почему об этом ничего не знали сами ярославцы? Допустим, в XVI веке название "Великий Новгород" принадлежало еще Ярославлю. Но тогда, по крайней мере, до середины XVII века в Ярославле об этом должны были помнить. Есть ли следы таких воспоминаний?

Да, они есть. И очень яркие. Оказывается, многие ярославские купцы XVII века считали себя ПОТОМКАМИ НОВГОРОДЦЕВ. Причем подобная местная традиция возводить себя к новгородцам была распространена ИМЕННО В ЯРОСЛАВЛЕ И НИГДЕ БОЛЬШЕ. "Местная историческая традиция считает Скрипиных (ярославские купцы середины XVII века - Авт.), как и представителей многих других купеческих фамилий Ярославля того времени - Светешниковых, Добрыниных, Гурьевых и других - ПОТОМКАМИ НОВГОРОДЦЕВ" [53], с.7.

2.5. Что такое древняя чудь?

Новгородские Холмогоры исторически тесно связаны с таинственным, крайне загадочном для историков древним народом ЧУДЬ. Сообщается следующее: "Полагают, что в древности чудь, населяя северный край, составляла СИЛЬНЫЙ И ТОРГОВЫЙ НАРОД; ОНИ ТОРГОВАЛИ С ЕВРОПОЮ И АЗИЕЙ ... ИХ СТОЛИЦЕЙ БЫЛИ ХОЛМОГОРЫ, так что ГОРОД ЭТОТ ДРЕВНОСТЬЮ НЕ УСТУПАЛ НОВГОРОДУ" [49], статья "Северная Двина".

Историки и археологи уже много лет выкапывают из русской земли огромное количество "чудских" находок. Но так до сих пор "не могут понять" - что же такое чудь? Поможем им в этом. На самом деле, "великая историческая загадка чуди" ничем, по сути, не отличается от столь же "великой исторической загадки этрусков", см. нашу книгу "Этруски: загадка, которую не хотят разгадать". Историки просто не хотят честно признаться, что "загадочная чудь" это СРЕДНЕВЕКОВОЕ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНИВШЕЕСЯ В XIV-XVI ВЕКАХ ПО ОГРОМНЫМ ПРОСТРАНСТВАМ ЕВРАЗИИ ИЗ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ. То есть, другими словами - ЧУДЬ ЭТО ДРЕВНИЕ НОВГОРОДЦЫ, А столица чуди - Ярославль, он же Великий Новгород. Поэтому Холмогоры, тесно связанные с Ярославлем, и считались древней столицей чуди. Однако, признав все это, историки выставили бы на свет полную ошибочность своих представлений о древней и средневековой истории. Чего они, конечно, делать не хотят. Потому и твердят до сих пор о "загадочной чуди" и "загадочных этрусках".

Пишут следующее: "под именем Чудских древностей известен разнообразный археологический материал ... ПРЕДМЕТЫ, НАЗЫВАЕМЫЕ В ЮЖНОЙ СИБИРИ ЧУДСКИМИ, по формам СООТВЕТСТВУЮТ ЮЖНОРУССКИМ СКИФСКИМ ДРЕВНОСТЯМ ... Чудские древности обозначают собой КУЛЬТУРУ, КОТОРАЯ ... РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ВЕКОВ НА ОГРОМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИБИРИ, ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ РОССИИ ... Раннюю и высшую эпоху этой культуры составляют древности Сибири и южной России, позднюю (эпоху сравнительного огрубения) - древности Приуральского края, Покамья и ПОВОЛЖЬЯ ОТ ВЕРХОВЬЕВ ДО КАЗАНИ (древности в тесном смысле ЧУДСКИЕ, БУЛГАРО-БИЛЯРСКИЕ и МЕРЯНСКИЕ)" [49], статья "Чудские древности".

Здесь мы вынуждены поправить историков. Их мнение о том, что высший расцвет той или иной культуры происходил глубоко в древности, а затем все якобы "грубело и портилось" - не более, чем заблуждение, основанное на ошибочной хронологии Скалигера-Петавиуса. См. [ХРОН1] - [ХРОН3]. На самом деле, развитие человечества идет, в целом, всегда от низшего к высшему. Эпохи высших достижения культуры наступают всегда ПОСЛЕ эпох более грубых поделок, а не до них. И "чудь", конечно же не исключение. Мы видим, что древние - сравнительно грубые "чудские" памятники находят в древнем НОВГОРОДСКОМ очаге русской цивилизации. То есть - во Владимиро-Суздальской Руси и ее окрестностях, "Покамье и Повольжье от верховьев до Казани". А более продвинутые образцы древнего русско-ордынского искусства находят В СИБИРИ И ЮЖНОЙ РОССИИ. То есть - там, где старая русская традиция продержалась дольше всего, пока не была окончательно уничтожена в XVIII-XIX веках после поражения "Пугачева". См. наши книги "Изгнание царей", "Русь и Рим", "Новая хронология Руси" [ХРОН4].

Если говорить более точно, то ЧУДЬЮ называли, скорее всего, не все население Великого Новгорода = Владимиро-Суздальской Руси, а только его часть. Из летописей хорошо известно, что Великий Новгород делился на так называемые "концы", которые имели собственные земельные владения, а иногда даже воевали друг с другом. Один из этих "концов" назывался ЧУДСКИМ.

ЧУДЬ довольно часто упоминается в летописях - как правило, когда речь идет о Великом Новгороде и новгородцах, а также о "немцах" и литве. См., например, Лицевой летописный свод [26], том 4, листы 69-70; том 5, листы 627, 750 об., 937; том 6, лист 37; том 7, листы 11-12 и т.д.

Сохранились сведения о том, что ЧУДСКОЙ КОНЕЦ находился в городе РОСТОВЕ Великом под Ярославлем. Ростов Великий <<по новгородскому обычаю делился на "концы" (название одного из них известно - "ЧУДСКОЙ").>> [17], с.17.

По нашему мнению, Чудской конец Великого Новгорода - это города Галич Костромской и Ростов Великий, а также принадлежащие им земли. Чудской конец или Чудь, скорее всего - просто другое название так называемой ГАЛИЧСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (ГАЛИЦКОЙ ЧЕТИ), к которой в XIV веке принадлежали, в частности, следующие города: "Галич, Белев, Карачев, Кашин, Кологрив, Коломна, Кашира, Мценск, Мещовск, Новосил, Парфеньев, РОСТОВ, Солигалич, Судай, СУЗДАЛЬ, Унжа, Чухлома, Шуя и Юрьевец-Поволжский" [35], с.172. А упоминаемые в русских летописях "немцы", выступающие совместно с чудью - это, вероятно, жители Галича Костромского. Или, как их еще называли, "Галивонские АЛЕМАНЫ" [7]. Напомним, что в западно-европейских языках слово "алеманы" означает "немцы", "германцы". Кстати, галичские жители вплоть до конца XIX века сохраняли свой СОБСТВЕННЫЙ АЛЕМАНСКИЙ или ЕЛМАНСКИЙ ЯЗЫК, существенно отличный от обычного русского [7], [42], [35].

Но это - другая, очень интересная и обширная тема, на которую мы не имеем возможности здесь отвлекаться. Мы посвятим ей отдельную книгу.

2.6. Ярославль на карте ал-Идриси

Отождествление летописного Великого Новгорода с Ярославлем косвенно подтверждается также известным средневековым арабским географом ал-Идриси.

Надо сказать, что средневековые арабы и персы писали о Руси довольно много. Однако, по признанию академика Б.А.Рыбакова, "драгоценные сведения о славянах и Киевской Руси, собранные восточными географами IX-XII веков ... изучены еще НЕДОСТАТОЧНО" [32], с.174.

По мнению средневековых арабских авторов, Древняя Русь состояла из трех государств. Соответственно, они пишут о трех столицах Руси, трех "САРАЯХ". Что явно противоречит общепринятому сегодня взгляду на русскую историю. На эту тему историками написана "необозримая литература" [32], с.174.

Более того, средневековые арабы и персы НАРИСОВАЛИ достаточно подробные географические КАРТЫ Руси с указанием всех трех ее столиц. Разные исследователи по-разному отождествляли их с современными русскими городами. Знаменательно, что все три древние русские столицы находились, по мнению арабов, НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ РЕКЕ. Согласно нашей реконструкции, это была река ВОЛГА, вдоль которой действительно располагались все древние русские столицы. В том числе и знаменитый Великий Новгород, блеск и слава всея Руси. Это был город Ярославль.

Сообщается следующее. "Три русских города, расположенные, по данным раннего персидского географа, НА ОДНОЙ РЕКЕ, ... распределяются: ... "Куяба" - Киев ... "СЛАВИЯ" - НОВГОРОД, "Артания" - Белоозеро и Ростов ... Такова та географическая канва, которая получилась у наших востоковедов 1960-1970 годов" [32], с.176-177. Однако, были и другие мнения.

Существует знаменитая средневековая карта Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси, составленная якобы в 1154 году в Палермо для короля Рожера II. Ее краткий вариант см. на рис.45 . На полной карте Идриси помещено около 2500 названий; в тексте его книги их около семи тысяч. Считается, что Идриси учился в Кордове, в Испании, в известнейшем научном и культурном центре Западной Европы того времени. А жил и работал он в Сицилии [32], с.178. Казалось бы, что еще нужно историкам! Благодатнейший материал для реконструкции географии древней Руси. Поразительно однако, что "востоковеды, пишущие о Киевской Руси, ПОЧТИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ такой солидный источник, как "Услады путешествующих вокруг света" Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси и его ЗНАМЕНИТУЮ КАРТУ" [32], с.178. Более того, <<то место в труде Идриси, где говорится о трех русских городах-столицах, Новосельцев назвал "самым путаным" и рекомендовал настороженно отнестись к версии ал-Идриси">> [32], с.178. В чем дело? Почему современные историки в лучшем случае предпочитают умалчивать о труде Идриси? Оказывается, география Идриси резко противоречит современным представлениям историков. Например, изучая карты Идриси и его книги, различные исследователи делали следующие "безусловно неправильные" по мнению современных историков, выводы.

. На полной карте Идриси помещено около 2500 названий; в тексте его книги их около семи тысяч. Считается, что Идриси учился в Кордове, в Испании, в известнейшем научном и культурном центре Западной Европы того времени. А жил и работал он в Сицилии [32], с.178. Казалось бы, что еще нужно историкам! Благодатнейший материал для реконструкции географии древней Руси. Поразительно однако, что "востоковеды, пишущие о Киевской Руси, ПОЧТИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ такой солидный источник, как "Услады путешествующих вокруг света" Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси и его ЗНАМЕНИТУЮ КАРТУ" [32], с.178. Более того, <<то место в труде Идриси, где говорится о трех русских городах-столицах, Новосельцев назвал "самым путаным" и рекомендовал настороженно отнестись к версии ал-Идриси">> [32], с.178. В чем дело? Почему современные историки в лучшем случае предпочитают умалчивать о труде Идриси? Оказывается, география Идриси резко противоречит современным представлениям историков. Например, изучая карты Идриси и его книги, различные исследователи делали следующие "безусловно неправильные" по мнению современных историков, выводы.

П.П.Смирнов "использовал карту Идриси для своего совершенно фантастического размещения "трех русских городов": Куяба - Балахна (большой город на Волге чуть выше Нижнего Новгорода - Авт.), СЛАВИЯ - ЯРОСЛАВЛЬ; Артания - Ардатов (город в Нижегородской области - Авт.)" [32], с.178.

Итак, оказывается, что по мнению одних исследователей, русский город "Славия", упоминаемая Идриси - это Великий Новгород, а по мнению других, это - Ярославль! И опять возникает все то же отождествление: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД = ЯРОСЛАВЛЬ.

Не нужно думать, что "фантастические измышления Смирнова" - как раздраженно называет их академик Рыбаков - были исключением. Другие исследователи, основываясь на тех же картах Идриси, делали тоже якобы "фантастические" выводы. Так, например, Рыбаков пишет: "Почти одновременно с книгой Смирнова вышел монументальный труд Конрада Миллера, посвященный арабской картографии. По беспомощности научной методики и по НЕСУРАЗНОСТИ ВЫВОДОВ, обрисовка географии Восточной Европы К.Миллером соперничает с выводами Смирнова. Предлагаю на суд его итоги. ПОЛОВЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ (то есть, попросту, Половецкая земля - это Польша - Авт.); от Крыма до Самары идет надпись "Кумания"; от Гомеля до Нижнего Новгорода идет надпись "Кумания внутренняя", а "Кумания внешняя" расположена за Западной Двиной и Волгой в Полоцкой и Новгородской земле, доходя до Белоозера" [32], с.178.

2.7. Почему Нижний Новгород назван Нижним?

Восстанавливая за Ярославлем его подлинное древнее имя Великого Новгорода, мы мгновенно понимаем, почему город Нижний Новгород на Волге назван НИЖНИМ. Он действительно находится НИЖЕ Ярославля по течению реки Волги.

2.8. Ярославль как великокняжеская вотчина старых русских царей

В Средние века старые столицы обычно служили местопребыванием вторых сыновей государя. И действительно, как писал в XVI веке барон Сигизмунд Герберштейн, "город и крепость Ярославль на берегу Волги отстоит от Ростова на 12 миль по прямой дороге из Москвы. Страна эта ... как и Ростов, составляла наследственную собственность ВТОРЫХ СЫНОВЕЙ (братьев) ГОСУДАРЕЙ" [37], с.154. Это косвенно подтверждает нашу мысль, что Ярославль (Великий Новгород) является СТАРОЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОЛИЦЕЙ русского государства. И в самом деле, известно, что до XVI века при Иване Калите и его преемниках земли вокруг Ярославля, Ростова, Костромы не передавались по наследству, а считались велико-княжеским владением, то есть столичной областью. Ею распоряжался действующий государь, а также его братья и сыновья. Карамзин, говоря о духовной грамоте Ивана Калиты, отмечает "в сем завещании не сказано ни слова о Владимире, Костроме, Переславле и других городах, бывших достоянием великокняжеского сана" [21], т.4, гл.9, с.151. Названные города очерчивают область, внутри которой находятся ЯРОСЛАВЛЬ и Ростов. Иван III уже упоминает Ярославль как свою вотчину [34], с.62.

2.9. Господин Великий Новгород - это Владимиро-Суздальская Русь, совокупность городов вокруг Ярославля

Согласно нашей реконструкции русской истории, известное летописное выражение "Господин Великий Новгород" означало не один определенный город, скажем, Ярославль, а целую область, бывшую в XIV-XVI веках достоянием велико-княжеского сана, рис.1 . Известно, что в ее состав входили, в частности, Ярославль, Ростов и Молога [21], т.5, гл.1, с.21. Это было древнее ядро Владимиро-Суздальской Руси (междуречья Оки и Волги) - метрополии Великой Средневековой Русско-Ордынской Империи.

. Известно, что в ее состав входили, в частности, Ярославль, Ростов и Молога [21], т.5, гл.1, с.21. Это было древнее ядро Владимиро-Суздальской Руси (междуречья Оки и Волги) - метрополии Великой Средневековой Русско-Ордынской Империи.

Но тогда мы начинаем понимать, почему скандинавские источники называют Великий Новгород СТРАНОЙ ГОРОДОВ. То есть, считают его СОВОКУПНОСТЬЮ ГОРОДОВ, а не одним только городом. Соответственно, и русские летописи говорят о "независимых концах Новгорода", которые иногда даже воевали между собой. Эти "концы" были независимы друг от друга, каждый имел своего главу, свою печать. Каждый "конец" владел определенными областями в Новгородской земле. Вся Новгородская земля была поделена между "концами". К Новгородским грамотам привешивалось сразу несколько печатей от каждого конца! Например, на одной из древнейших Новгородских грамот висит ВОСЕМЬ разных печатей [1],т.1; [34], с.59. Для решения важных вопросов представители концов Великого Новгорода сходились на одном из веч. Веч в Великом Новгороде было по крайней мере два: "на Ярославле дворе" и "Софийское вече". Основным считалось вече "на Ярославле". По-видимому, оно происходило в городе Ярославле, откуда и давались грамоты от "господина Великого Новгорода, на Ярославле дворе". Кстати, когда речь шла о городе Ярославле, раньше говорили не "в Ярославле" как сегодня, а именно "НА ЯРОСЛАВЛЕ". Например, в летописи читаем: "князь великый Костянтин сын Всеволожь заложи церковь камену и манастырь святаго Спаса Преображенья НА ЯРОСЛАВЛИ" [4], с.54.

Новгородские грамоты, данные в Ярославле, назывались ЯРОСЛАВСКИМИ. Были и другие новгородские грамоты, вероятно, менее важные, которые исходили не из Ярославля, а из других мест Великого Новгорода. В отличие от Ярославских грамот, они назывались СТОРОННИМИ новгородскими грамотами, то есть данными "на стороне", не в самом Ярославле. Об этих двух видах новгородских грамот - ярославских и сторонних - сообщает, например, Лицевой летописный свод:

<<В лето 6736 (1228 год н.э. - Авт.) ... Того же лета послаша новогородцы в Переславль ко князю Ярославу Всеволодичю. глаголюще сице: "Господине княже Ярославе Всеволодиче! Поиде к нам в Новъград ... на всей воли нашей новогородцкой буди, и на всех ГРАМОТАХ ЯРОСЛАВЛИИХ И СТОРОННИХ НОВОГОРОДСКИХ живи у нас ...">> [26], том 4, лист 255.

Историкам очень не нравится это место Лицевого свода. В издании [27] они даже снабдили его следующим высокомерным комментарием: "вместо и сторонних следует: и старинных" [27], с.233. То есть, по мнению историков, летописец здесь якобы ошибся. На самом же деле, как мы теперь понимаем, ошибаются историки, а летописец в данном случае был совершенно прав. Имея искаженные представления о старой русской действительности, историки просто НЕ ПОНЯЛИ, о чем здесь говорит летопись. И решили, что "летопись ошиблась".

Кроме веча "на Ярославле", в Великом Новгороде было еще и второе "Софийское вече Великого Новгорода". Это, вероятно, был город Вологда, расположенный сравнительно недалеко от Ярославля. В Вологде до сих пор стоит кафедральный СОФИЙСКИЙ СОБОР - главный собор города. Считается, что в современном виде его начал строить Иван Грозный в 1568 году [41], с.29. Возможно, именно в Вологодском кремле, на "Софийском дворе" великого Новогорода хранилась несметная новгородская казна.

С другой стороны, летописи доносят до нас глухие сведения о том, что многие русские князья хранили свою казну именно В ЯРОСЛАВЛЕ. Так, например, Лицевой летописный свод, рассказывая о событиях XV века, сообщает, в частности, следующее: "В лето 6941 (1433 год н.э. - Авт.) ... князь Дмитрей Юрьевичь ... побегоша с Москвы ко отцу своему в Галичь, И ПОГРАБИША ГРАД ЯРОСЛАВЛЬ, И КАЗНЫ ВСЕХ КНЯЗЕЙ РАЗГРАБИША и поидоша в Галичь" [26], том 4, лист 426. Таким образом, "казны всех князей" находились тогда в ЯРОСЛАВЛЕ. Что уже само по себе свидетельствует о столичном положении Ярославля в те времена.