| Распечатать страницу | Назад к предыдущей теме | | Название форума | Новая Хронология | | Название темы | Металлургия железа 2 | | URL темы | https://chronologia.org/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=263&topic_id=16165 |

16165, Металлургия железа 2

Послано guest, 11-04-2010 17:54

Воздуходувные приборы.

Исторически сложилось так, что производить железо человечек научился путём высокотемпературного восстановления окисленных железных руд углеродсодержащими восстановителями.

Естественным, легко доступным человеку процессом получения высоких температур стало сжигание древесины и её производных – древесного и каменного угля. По счастливой случайности, именно эти материалы оказались и поставщиками углерода для процесса восстановления окислов железа.

Ну а чтоб дрова, древесный или каменный уголь горели – подавай воздух! Точнее, кислород, но он, опять таки по счастливой случайности входит в состав такого вездесущего воздуха в количестве аж почти 21 % весовых!

Но есть одна маленькая засада – если дрова хорошо горят и в костерке, то вот древесный уголь требует принудительной подачи воздуха. Кто сам жарил шашлычки на свежем воздухе – тот понимает.

Обеспечить же принудительную подачу воздуха можно только посредством воздуходувных приборов.

Правда, археометаллурги хором утверждают, что существовали плавильные агрегаты-ветродуи, подача воздуха в которые осуществлялась за счёт ветровой нагрузки. Ну, во-первых, это уже вроде как и не принудительная подача, а во-вторых это где-то там, в Штирии, на склонах гор, а что делать нам на великой среднерусской равнине, где ветер каждый день дует в другую сторону?

Из трудов тех же самых археометаллургов следует, что подавляющее большинство откопанных плавильных агрегатов эксплуатировалось в комплекте с механическими воздуходувными приборами.

И поскольку археометаллурги утверждают, что в своём развитии железоплавильные комплексы прошли стадию развития с использованием в качестве привода воздуходувных устройств мускульной силы человека, рассмотрим возможные технические характеристики упомянутых воздуходувных приборов, вкупе с упомянутым источником энергии.

Начнем как всегда с современных. Это проще. Например, существуют чудаки, которые сравнивают достоинства и недостатки автомобильных насосов. Вот к ним и заглянем.

Заранее прошу участников форума не рассматривать приведенные ссылки как рекламу - я ничего не продаю! Но вы же сами будете требовать у меня обоснования!

Ресурс:

http://catalog.autodela.ru/article/view/3365

Все насосы, которые попали в наши руки, были подвергнуты критике или похвалам по следующим критериям:

1) Время, за которое данный насос накачает шину размерностью 175/70R13 от 0 до 2 атмосфер. Следует также упомянуть о том, что данный параметр у насосов с ножным или ручным приводом зависел не только от самого компрессора, но и от того, кто им пользовался. Во время теста мы держали средний, ритмичный темп и никуда не спешили, а в качестве испытателя использовался человек со средним физическим развитием. Так что ваши достижения могут отличаться от наших как в лучшую, так и в худшую сторону.

Для справки – шина 175/70R13 имеет объём в рабочем состоянии приблизительно 26 литров. Кто не верит – пусть проверит:

http://www.protax.ru/info_shina.php

Теперь приступим к тестированию

СТРАНА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Россия.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: насос одинарный ручной.

МАНОМЕТР: отсутствует.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 185х55х455 мм.

МАССА: 1,1 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: дополнительные элементы отсутствуют.

Во время тестирования данный насос показал также посредственный результат. Сколько мы ни старались, но улучшить «олимпийский рекорд», равный 6 минутам 50 секундам, не удалось.

Добавим от себя – объем поршневой камеры – примерно 0,5 л.

Производительность 26 * 2 / 6,83 = 7,6 л/мин. Темп = 15 1/мин

СТРАНА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Китай.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: насос двухпоршневой ножной.

МАНОМЕТР: аналоговый. Шкала PSI, атмосферы. Максимальное значение 100 PSI (7 атм.), цена деления 0,2 атм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 240х145х80 мм.

МАССА: 1,4 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: комплект насадок.

Пользоваться изделием заграничной промышленности достаточно удобно, усилие при накачивании следует приложить среднее, а результат на выходе достаточно высокий. Нам удалось накачать покрышку за 2 минуты 20 секунд.

Объем поршневой камеры – 1 л.

Производительность 26 * 2 / 2,33 = 22,3 л/мин. Темп = 22 1/мин

Показатели не впечатляют. Посмотрим более производительные приборы. Оказывается, накачивают и надувные лодки! И тоже есть чудики, которые тестируют насосы!

http://www.badger.ru/reviews/tests/16915.php

Тестирование более чем десятка различных насосов проводилось на лодочной стоянке в устье Невы. Температура воздуха + 26C.

В тестировании насосов принимало участие три человека, причем приблизительно одинакового среднего телосложения. Именно такое количество участников, по нашему мнению, и позволяло обеспечить принцип равного подхода к различным моделям насосов.

Кроме того, так как необходимо было накачать и сдуть лодку раз так 15-20, поэтому группа из трех человек обеспечивала второй принцип — практически полного отсутствия усталости.

Последний принцип назывался «качаем не до упора». В данном случае, под словом «упор» понималось то, что окончательное накачивание для достижения максимального давления проводилось не на пределе человеческих возможностей…

…Для проведения экспериментов у нас была надувная лодка длиной 3,6 метра, с тремя разделенными эллиптическими перегородками камерами, а также надувным килем.

Объем баллонов лодки длиной 3,6 м – примерно 1 м3. Кто не верит – пусть проверит!

Ножной насос Bravo 1

При объеме камеры 5 литров насос, по заявлению производителя, способен накачать баллоны лодки до максимального давления 300 mbar.

Результаты: для полного накачивания надувной лодки одному человеку, качающему ровным темпом потребовалось 10 минут. Полученное давление в баллонах надувной лодки — 220 mbar.

Производительность – 1000*1,1 /10 = 110 л/мин. Темп = 22 1/мин

Ножной насос Bravo 2

Этот насос имеет объем 6,5 литров и, по заявлению производителя способен обеспечить в баллонах надувной лодки максимальное давление 300 mbar.

Результаты: для полного накачивания всех элементов надувной лодки одному человеку потребовалось 8 минут. Полученное давление в баллонах надувной лодки — 190 mbar.

Производительность 1000 *1,07 / 8 = 134 л/мин. Темп = 21 1/мин.

Но это современные воздуходувные приборы. Посмотрим, что же нам предлагают историки металлургии в качестве древних образцов таковых.

Продолжение следует.

|

16166, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 11-04-2010 18:43

Посмотрим, что же нам предлагают историки металлургии в качестве древних образцов воздуходувных приборов.

Широко известно изображение обзываемое как «Плавка металла в древнем Египте» (БСЭ, Металлургия), на котором подача воздуха в нечто похожее на горн производится двумя людьми из четырёх мешков, выполненных явно из мягких материалов.

Никаких сведений о производительности подобного оборудования конечно нет. Чисто по геометрическим параметрам, объём мешка, если они круглые, составляет около 19 л (я просто лапу правого ебиптянина посчитал за 27 см, как у меня самого, а дальше простое масштабирование). Если не круглые – то меньше.

Есть ньюанс – коэффициент использования объема невысок. То есть, за один качок нагнетается не 19 литров, а существенно меньше. Именно за счёт того, что мешок мягкий. Для полного использования объема верхняя плоскость должна быть жесткой и перекрывать всю площадь мешка. На рисунке ничего подобного не имеется.

Частоту качков можно примерно определить из общих соображений, поскольку тип привода известен, но делать этого не стоит, потому что реальное использование подобного метода представляется проблематичным. Почему, совершенно очевидно станет из следующего абзаца.

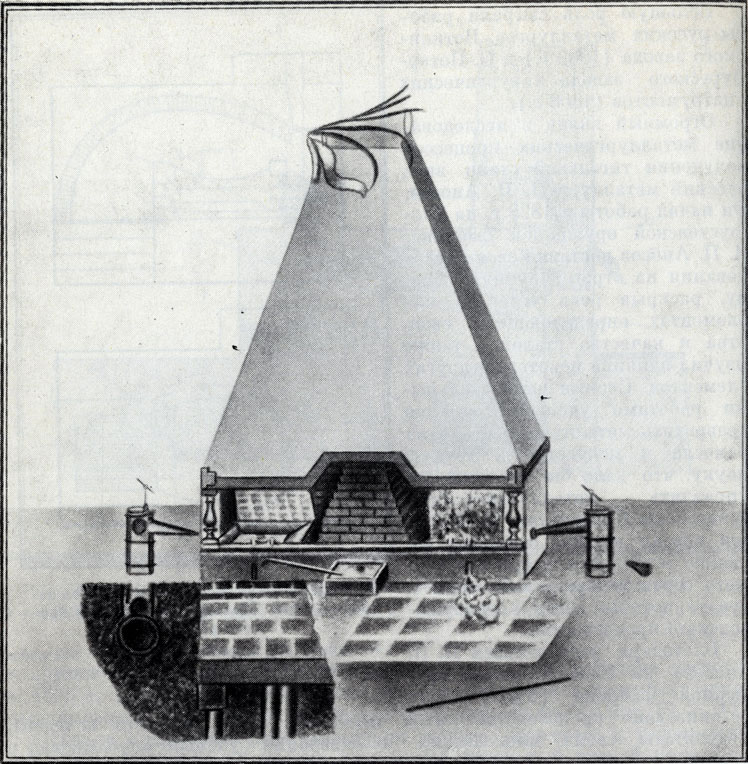

В основополагающей работе Дж.Перси «Руководство к металлургии», переведённой и дополненной А. Добронизским, издания 1869 года в разделе «Добыча железа в Индии» (стр.426) приводится изображение печи «первого разряда» и соответствующих ей причиндалов (стр.431 – 433, фиг. 30 - 36) .

Ну, чисто геометрически, разовый объем подобного воздуходувного устройства составляет примерно 2,5 л, что до крайности мало.

Но главное даже не в этом. Посмотрите на фиг.33, как ловко переступает с ноги на ногу индус, затыкая при этом дырку в коже пяткой. Но ещё более впечатляющая картинка – фиг.36. Посмотрите, как стоит индус на правой ноге, в конце цикла нагнетания. А теперь вообразите, где находится его левая нога, ибо второй прибор должен выглядеть так, как это показано на фиг.35. А теперь представьте, как индус поднимает правую ногу, для того, чтобы опустить левую (можно и наоборот – как он опускает левую одновременно поднимая правую) – и вы сразу поймете справедливый гнев Вовочки, объясняющего бухнувшему папашке, за что его училка физкультуры выгнала с урока.

Невозможны подобные трюки без постоянной точки опоры. Вот если примостить гузно на что-нибудь основательное, да спиной упереться во что-нибудь покрепче, то такая кинематика движения ногами вполне возможна.

Но не пишут ничего подобного археометаллурги.

Всё сказанное относится и к древнеегипетскому изображению. Помимо того, что нужно ещё и удержаться потными ногами на мягких кожаных мешках.

|

16167, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 12-04-2010 16:43

постараюсь не цитировать папу Вовочки, но с трудом....

египетский вариант наддува: не получается у меня и не понимаю: если один раз надули мешок, один раз встали на него и "выдули" весь воздух из него.

Какая магическая сила заставляет воздух попасть опять в мешок, даже если египтянин с него сойдёт? Он вроде как должен тянуть рукой за верёвку и "открыть мешок ля входа воздуха?"

Каков механизм нагнетания воздуха последующего в мешок в течение всего времени плавки, а это не несколько минут?

для направленной подачи воздуха в огонь/пламя\костёр нужна система входного\впускного и выходного\выпускного клапана, которые должны работать последовательно.

|

16168, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 12-04-2010 17:56

Миль пардон! Совсем зарапортовался!

Вот же ж описание!

А про выпускной клапан ничего не сказано! Ох, нельзя верить англосаксам!

|

16169, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 13-04-2010 13:07

у меня вызывает сомнение как раз выходное отверстие, которое, как я понимаю, никак не закрывается ни в какой фазе.

После того как начальная порция воздуха вгоняется в огонь, мех возвращается в "открытое" положение - воздух заходит в мех. Но он заходит в мех не только во впускное отверстие, но и в выпускное, то что находится у огня. Следовательно в мех поступает и жар, и искры и использованный воздух (со сгоревшим кислородом).

Это можно продемонстрировать по примеру разжигания костра: изо рта выдуваем воздух, а для того что вдохнуть новую порцию лицо от огня убираем в сторону.

Не рекомендуется выдыхать и вдыхать воздух с лицом у огня!

Поэтому я и говорю: выпускной клапан нужен, который должен закрывать выходное отверстие для поступления воздуха только через входное отверстие.

|

16170, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 13-04-2010 14:49

Ну, такой эффект имеет место быть, но за счёт разности сечений входного и выходного отверстия, точнее разности их сопротивлений, система всё-таки может работать.

Но дело не в этом.

Во-первых разовый объём слишком мал - 2,5 л - только шины накачивать. Во-вторых, такие акробатические номера, какие требуются от рабочего, даже звёзды в цирке не урежут.

И вообще, это была иллюстрация к тому, что древнеегипетский рисунок - фантазийный.

|

16171, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 13-04-2010 15:09

разность сечений даёт только разность скорости.

Вывод: да, конечно!

P.S. хотя узкое выходное отверстие играет свою роль на предотвращение входа воздуха в таком же объёме из огня, в египетском рисунке.

|

16172, RE: Металлургия железа 2

Послано vvu, 13-04-2010 16:28

Так вывод какой?

Рисунок ненастоящий?

|

16173, RE: Металлургия железа 2

Послано guest, 13-04-2010 16:43

Выводы делать пока рано.

Это так... прелюдия к литературному обзору.

|

16174, В копилку

Послано vvu, 13-04-2010 17:16

|

16175, RE: В копилку

Послано guest, 13-04-2010 17:22

вот правильное фото. так можно только что чайник нагреть

всё равно мне кажется пока не будет сделана печь закрытая, температура необходимая не будет достигнута даже с такими мехами для поддува.

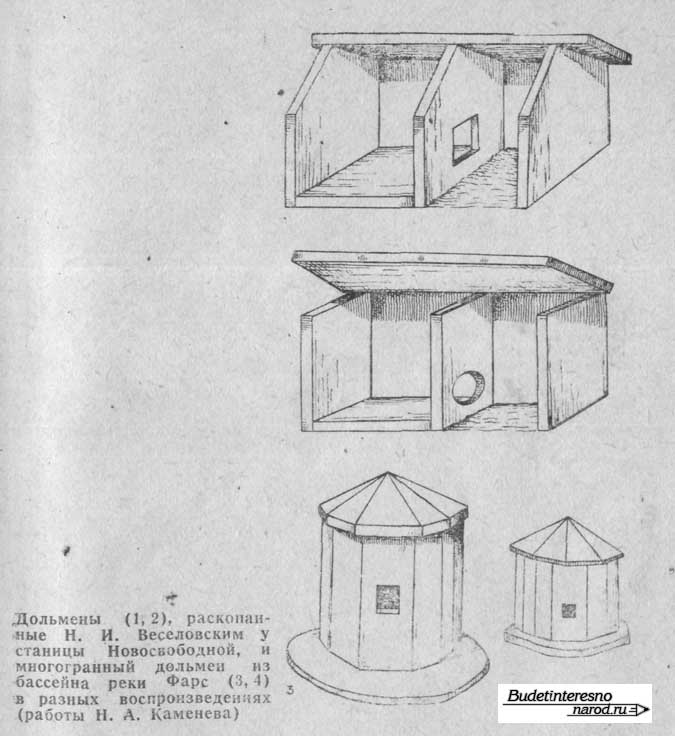

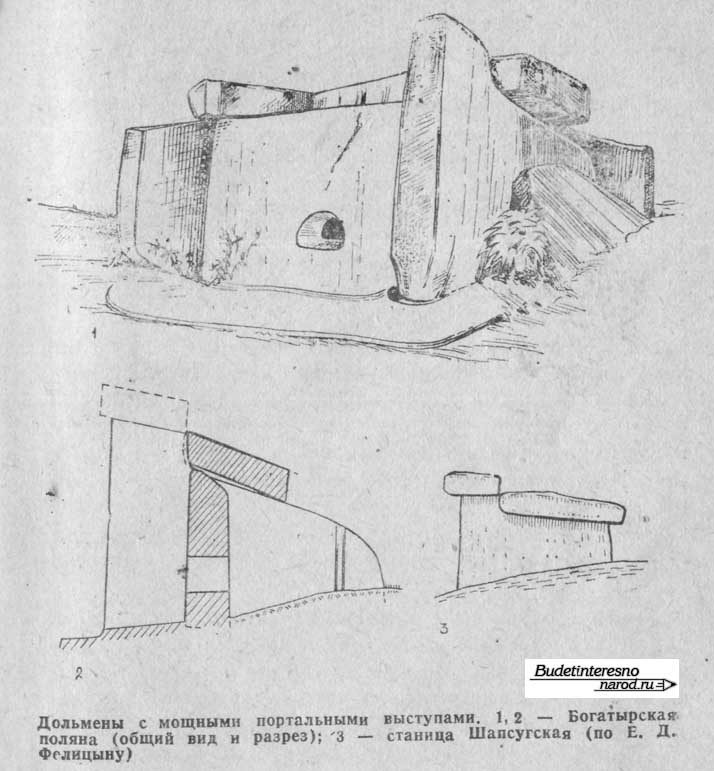

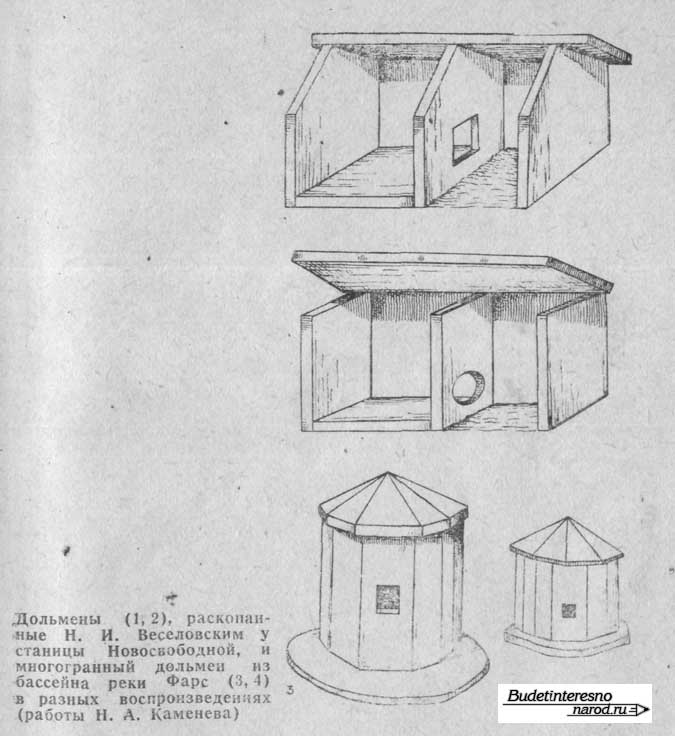

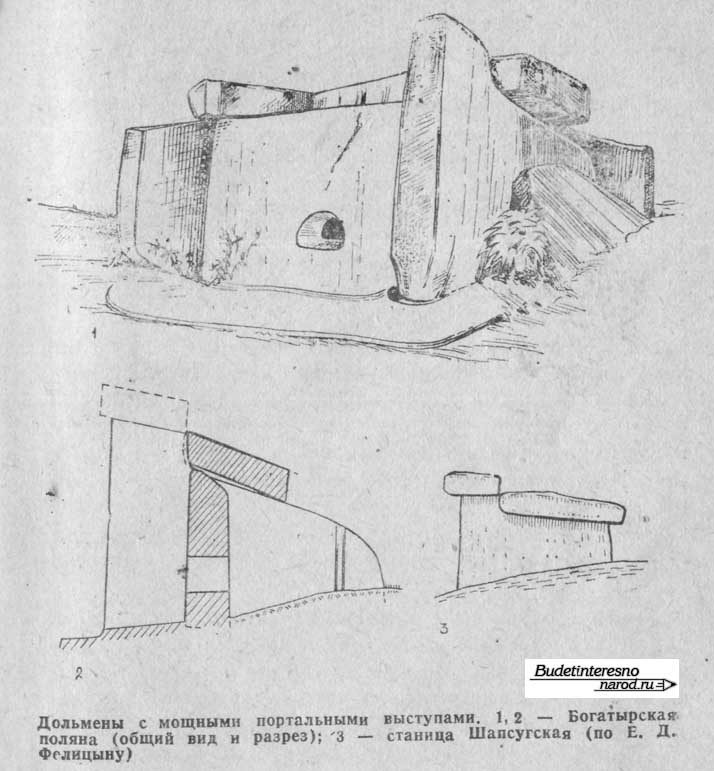

я всё думаю про дольмены. По идее это подходящая конструкция, особенно когда круглое отверстие не только с\на передней стенке, но и на задней для обеспечения подсоса воздуха.

а рис. 33 и 35 как раз дольмен в разрезе показывают, только открытый, без боковых и передних стенок...

спешить некуда - думать\искать надо.

|

16176, RE: всё равно мне кажется

Послано vvu, 13-04-2010 17:31

Пробовать надо...

Не думаю, что у ентого мужчинки такие меха сделаны для чайника...

насколько я помню -- домне на 1 куб содержимого нужно 2,5 куба воздуха в минуту. На 10 к примеру литров горна -- наверное этого девайса хватит....

|

16177, RE: всё равно мне кажется

Послано guest, 13-04-2010 17:45

Не лiзь поперед батька у пекло!

Для этого весь запев и начат!

Но любую конкретную инфу принимаю с благодарностью!

Фото - роскошь!

|

16178, Т

Послано vvu, 13-04-2010 17:48

ак главное -- первая по запросу "кузнечные меха"...

В аккурат -- как у древне-ебиптян :о), т.е. действительно девайс-то рабочий!

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0

|

16179, Век живи - век учись...!

Послано guest, 13-04-2010 18:54

На старости лет всё равно...

Я набирал "меха воздуходувные" и "приборы..."

|

16180, RE: Век живи - век учись...!

Послано Reader, 13-04-2010 20:38

Можно, я тоже вставлю картинку

|

16181, RE: Груз

Послано vvu, 13-04-2010 20:41

Вот что важно на этом рисунке.

Давление вниз д.б. небольшое, чтоб не ураган дул -- а ветерок.

Все механические меха в книгах машиной подымаются, а опадают от груза (агрикола, например)...

|

16182, RE: Груз

Послано Reader, 13-04-2010 20:49

Ну, я имел в виду первые две картинки, те, что без груза. Все достаточно просто.

|

16183, RE: Груз

Послано vvu, 13-04-2010 20:56

Вот и я их имел ввиду, просто тут рассматривали расчёты велосипедных насосов, а там задача несколько иная...

Т.е. мех от водяного колеса распахивается (лепестковый клапан -- банальность), а вот опускается и дует он тарированно -- от груза.

А негр на фото, обратите внимание, несильно давит на ближний мех (он тут сеймомент -- дует)...

|

16184, RE: Груз

Послано Reader, 13-04-2010 21:04

А на кой ляд рассматривать велосипедные насосы, если речь идет о металлургии?

У велосипедного насоса две задачи:

1 создать избыточное давление;

2 быть компактным.

|

16185, RE: Век живи - век учись...!

Послано vvu, 13-04-2010 20:38

IMHO свезло мне.

Вы, кстати, её закачайте локально, я так понял это сайт турагенства, она оттуда и пропасть может...

|

16186, разделим процессы

Послано guest, 14-04-2010 13:05

Для того чтобы не путаться надо разделить разные тех. процессы, а соответственно и технические приспособления:

1. металлургия - выплавка металла из руды

2. литейное дело - foundry - плавка металла и заливка в формы

3. кузнечное дело - forging - обработка металла давлением (горячая)

отсюда разные печи и меха будут.

Похоже выше говорим о кузнечных мехах и картинки про это.

|

16187, RE: похоже

Послано vvu, 14-04-2010 13:20

ИМХО -- совершенно непохоже, т.к. такой мех на египетском рельефе используется именно для металлургии, насколько я понял

|

16188, RE: похоже

Послано guest, 14-04-2010 14:53

в указанной статье БСЭ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/108584/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

есть несколько традиционных "скачков":

1. Цветная металлургия была прежде чёрной. Хотя распространение железных руд превосходит на земле распространённость цветных руд (теория вероятности к открытию цветных самородков).

2. сначала находили и обрабатывали самородки, сначала холодным способом (антиресно, а каков был материал этих инструментов: неужели камнем по самородку или метеориту? ), потом изобрели горячую - кузнечное дело (Гефест кажется научил).

ИМХО, так что на указанной картинке может быть просто нагревают самородок цветной, чтобы подвергнуть его горячей\кузнечной обработке, либо о плавке самородка из легкоплавкого металла. Тем более что объём костра говорит скорее об изготовлении ювелирного изделия нежели бытового или военного орудия.

3. переход от меди к бронзе:

"Овладение искусством выплавки меди из окисленных медных руд и придания ей нужной формы литьём (5—4 тыс. до н. э.) привело к быстрому росту производства меди и к значительному расширению её применения. Однако ограниченное количество месторождений окисленных медных руд (N.B.!?: одновременно "и расширение применения и\но ограниченное число") обусловило необходимость освоения гораздо более сложного процесса переработки сульфидных руд с применением

- предварительного обжига руды и

- рафинирования меди путём повторного плавления.

Возникновение этого процесса относится примерно к середине 2-го тыс. до н. э. (Ближний Восток, Центральная Европа)."

ИМХО, здесь по-моему есть определённое противоречие: утверждается что сначала человечество научилось плавить медь (более твёрдый и тугоплавкий металл), а потом перешли к бронзе, потому что она "плавится при более низкой температуре и легче разливается". То есть сначала освоили более сложную технологию (достигли технологии более высокой температуры!), а потом перешли к более простой, то бишь "поглупели" в ходе технического прогресса.

Но "для этапа меди" ничего не говорится о том что появится в чёрной металлургии далее (см. следующий пункт: ямы, горны, и дутьё), хотя для выплавки меди из руды это необходимо также как и для железа.

3. "Примерно в середине 2-го тыс. до н. э. человек начинает овладевать и искусством получения железа из руд. Сначала для этой цели использовали костры, а затем специальные плавильные ямы — сыродутные горны (см. Сыродутный процесс.). В горн, выложенный из камня, загружали легковосстановимую руду и древесный уголь.(На мой погляд, это же необходимо и для получения меди из руды! так они дают ту же ТХ.) Дутьё, необходимое для горения угля, подавалось в горн снизу (первое время естественной тягой, а впоследствии при помощи мехов - ИМХО, а тут сказано что после изобретения горна сначала была естественная тяга, а только позднее придумали меха. То есть они опять меха забыли после египтян и открытого огня\костра, а потом снова придумали , но теперь уже для горна)."

|

16189, RE: нагревают самородок цветной

Послано vvu, 14-04-2010 17:05

>ИМХО, так что на указанной картинке может быть просто

>нагревают самородок цветной, чтобы подвергнуть его

>горячей\кузнечной обработке, либо о плавке самородка из

>легкоплавкого металла. Тем более что объём костра говорит

>скорее об изготовлении ювелирного изделия нежели бытового

>или военного орудия.

Только для чёрной металлургии нужен нагрев углём с поддувом.

Более легкоплавкие процессы этого не требуют...

А версии БСЭ -- это ТИ версия.

Я, честно сказать, не знаю, как тема черной металлургии может помочь хронологии, скорее наоборот НХ позволит по новому взглянуть на древность чёрной металлургии.

Этот барельеф ИМХО всё равно не старше 3-4 века н.э.

Но вполне может оказаться и 10-го и 15-го..., хотя 15-й это уже мехпривод мехов.

А размер как раз и определяется дутьём.

Когда появился мех-привод мехов возникла ВОЗМОЖНОСТЬ сделать печь больше. А в большей печи ЛЕГЧЕ получить бОльшую температуру.

До чугунного передела -- получить стальной меч было страшно тяжело, хороший меч был драгоценность. Т.к. только начиная с чугунного передела удавалось получит железо не набитое всяким мусором, от которого избавлялись долго и нудно...

А крицу можно получить и так...

|

16190, Зачем чугун?

Послано Reader, 14-04-2010 17:43

Я еще картинку вставлю

ребята из Танзании (в левом нижнем углу) в 20 веке, делают железо, а из него ножи, и без всякого чугуна. :)

|

16191, RE: Ножи

Послано vvu, 14-04-2010 19:55

Надо смотреть эти ножи.

Насколько я понимаю процесс: крица -- это губка содержащяя в железной себе -- пузырики шлака и т.п.

Из неё можно сделать нож, но меч уже не выйдет -- даже при науглероживании -- он не будет монолитом, будет слабым на слом по дефектам и т.д. и т.п.

Поэтому раньше шли на ухищрения -- закапывали раскованное железо по болотам (дефекты выржавливали), делали булат -- опять же выбивая шлак проковкой в тонких листах.

Я об этом и говорил -- реальное холодное оружие оказывалось страшно дорогим. Ведь ещё в фолклёре остались европейские сказания про волшебные мечи...

А ребята из Танзании ... ну а что им делать?

|

16192, Не надо чугуна

Послано Reader, 14-04-2010 20:41

Да нормальные раньше сабли получались - булатные и без всякого чугуна.

Чугун нужен для массового производства.

Действительно в сыродутных печах извлечение железа составляло процентов 20, остальное уходило в шлак, может кому-то и дороговато, но мы за ценой не постоим, главное качество.

Современные технологии, позволяют увеличить выход железа и главное объем, но конечный результат от этого не улучшается.

В общем, чугун тут не при чем. С ним даже проблем больше, примеси там разные, сера, фосфор.

|

16193, RE: Не надо чугуна

Послано vvu, 14-04-2010 21:58

>Да нормальные раньше сабли получались - булатные и без

>всякого чугуна.

Раньше -- это когда? Передел -- 16 век

>Действительно в сыродутных печах извлечение железа

>составляло процентов 20, остальное уходило в шлак, может

>кому-то и дороговато, но мы за ценой не постоим, главное

>качество.

Вы не поняли, я говорю не о том что ушло, а о том что осталось. Шлак-то -- тёк, а вот железо -- нет

|

16194, RE: Не надо чугуна

Послано Reader, 15-04-2010 10:40

>>Да нормальные раньше сабли получались - булатные и без

>>всякого чугуна.

>Раньше -- это когда? Передел -- 16 век

По ТИ передел – конец 18 века. Вроде уже проходили.

До этого не знали куда этот чугун девать.

|

16195, КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Послано vvu, 15-04-2010 11:03

КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ, процесс рафинирования чугуна в т. н. кричном горне с целью получения ковкого (сварочного) железа. Возник примерно в 14 в. одновременно с развитием производства чугуна; в кон. 18 в. вытеснен пудлингованием.

БСЭ

Агрикола ИМХО нечто подобное описывает в своей металлургии

|

16196, RE: КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Послано Reader, 15-04-2010 11:43

>КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ, процесс рафинирования чугуна в т. н.

>кричном горне с целью получения ковкого (сварочного) железа.

>Возник примерно в 14 в. одновременно с развитием

>производства чугуна; в кон. 18 в. вытеснен пудлингованием.

>БСЭ

>

>Агрикола ИМХО нечто подобное описывает в своей металлургии

Значит, я ошибся. Перепутал дату передела пудлинговым способом.

Но кричные горны небольшие агрегаты и не требуют мощного дутья.

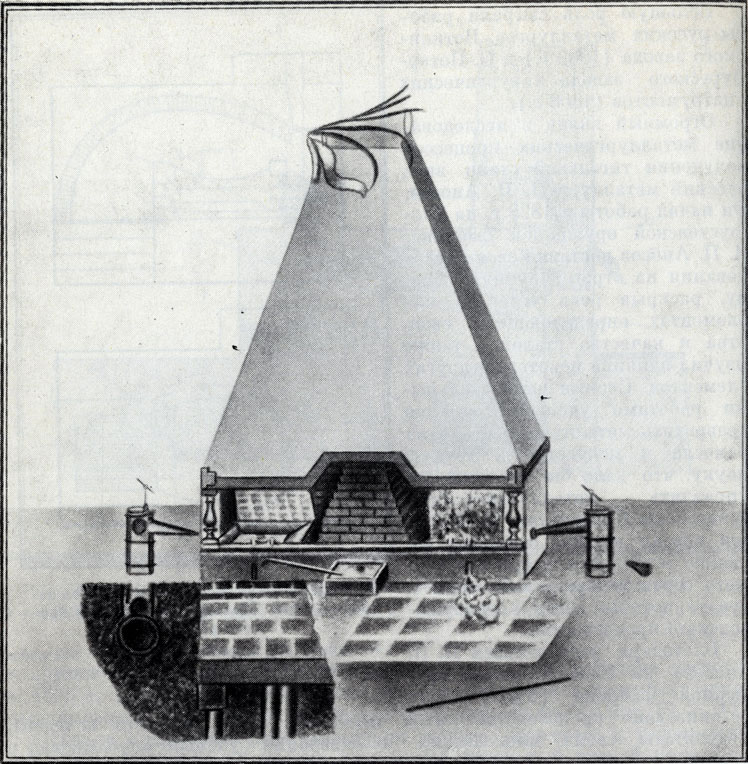

Кричный горн (1830 г.)

А в результате вы получаете ту же железную крицу (губку), мало чем отличающуюся от крицы полученной в сыродутном горне.

крица в кричном горне - пористой, тестообразной, твердое железо в ней было перемешано с жидким шлаком.

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000055/st072.shtml

|

16197, RE: КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Послано vvu, 15-04-2010 11:56

Качайте Агриколу

http://d.theupload.info/down/24ehgq9uuzlwwndws2ufvbzkdxwze7l6/agrikola_g__o_gornom_dele_i_metallurgii_v_dvenadcati_knigah_.djvu

Там сложно с пониманием, потому что терминология тогда ещё не сложилась нынешняя, что происходит они не понимали, но знали что надо делать

Со страницы 191, а на 192 идет разговор о выплавке железа под сталь (закаливаемую) и там что-то похожее на методу растворение железа в чугуне при температуре меньше температуры плавления стали

А меха описаны на стр 167

Единственно -- приходится учитывать, что перевод сделан по латинскому изданию 17 века, а не 16-го... Т. е. вполне возможны добавления и коррективы

|

16198, За Агриколу спасибо

Послано Reader, 15-04-2010 12:12

Скачал, будет время посмотрю.

|

16199, RE: Зачем чугун?

Послано guest, 15-04-2010 12:04

1. во всех схемах отсутствует одна мелкая, но очень важная деталь-элемент - горючий элемент, то есть дрова или уголь.

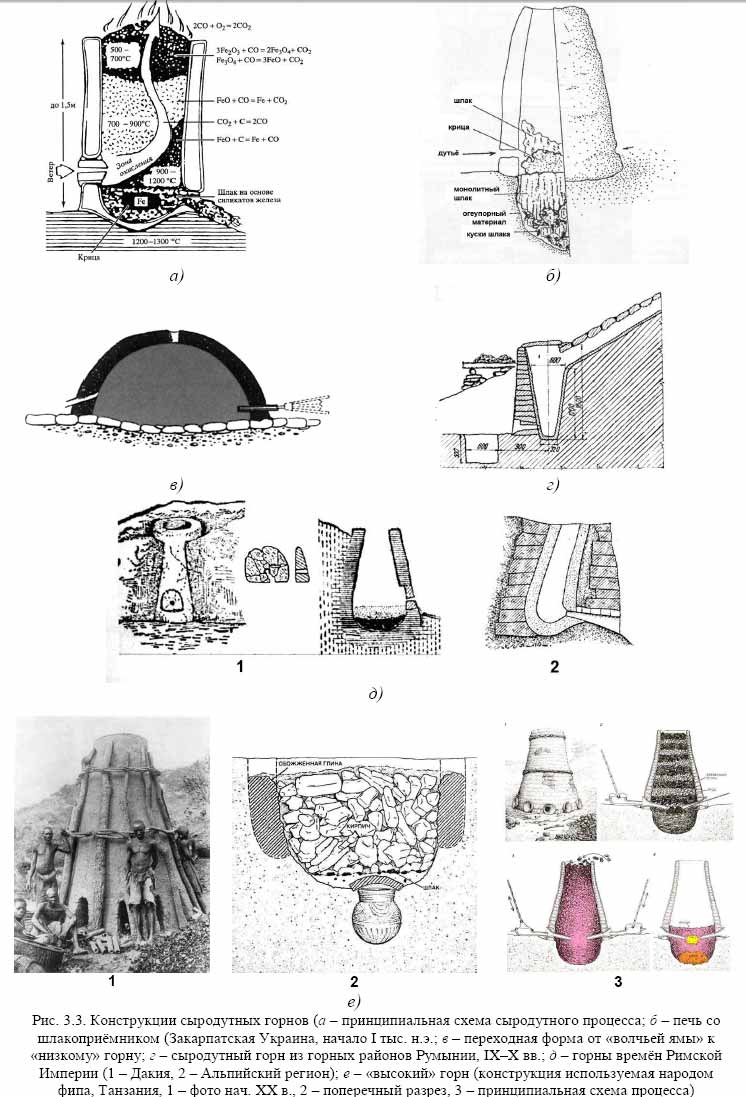

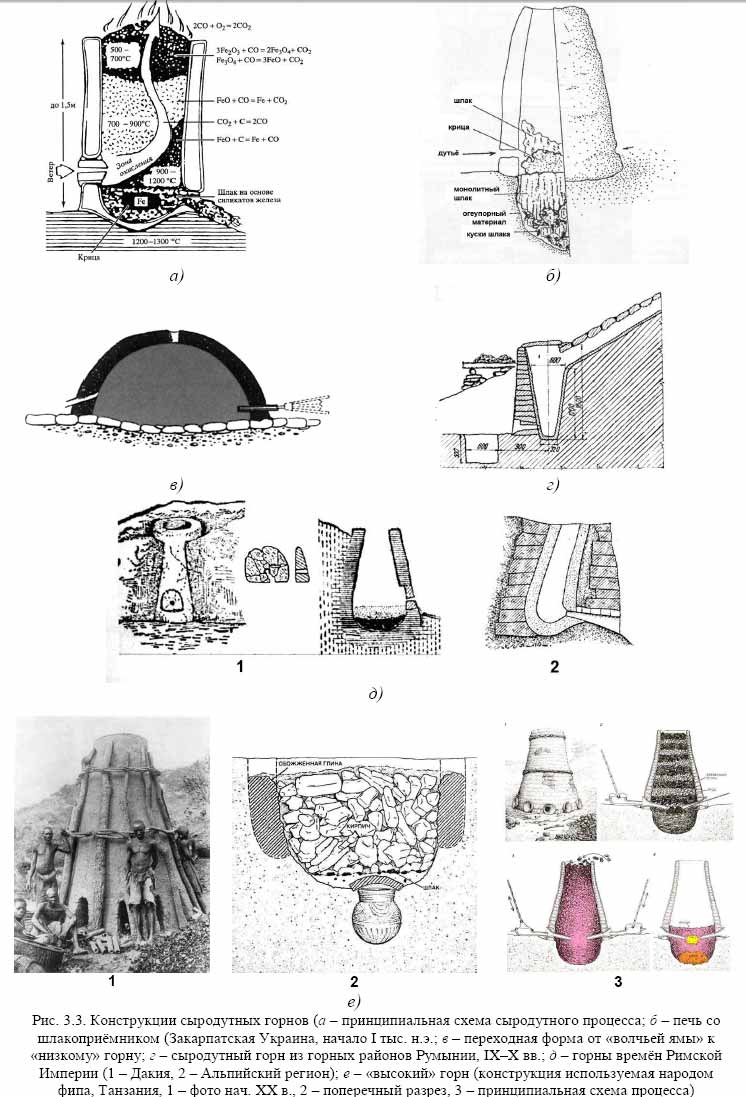

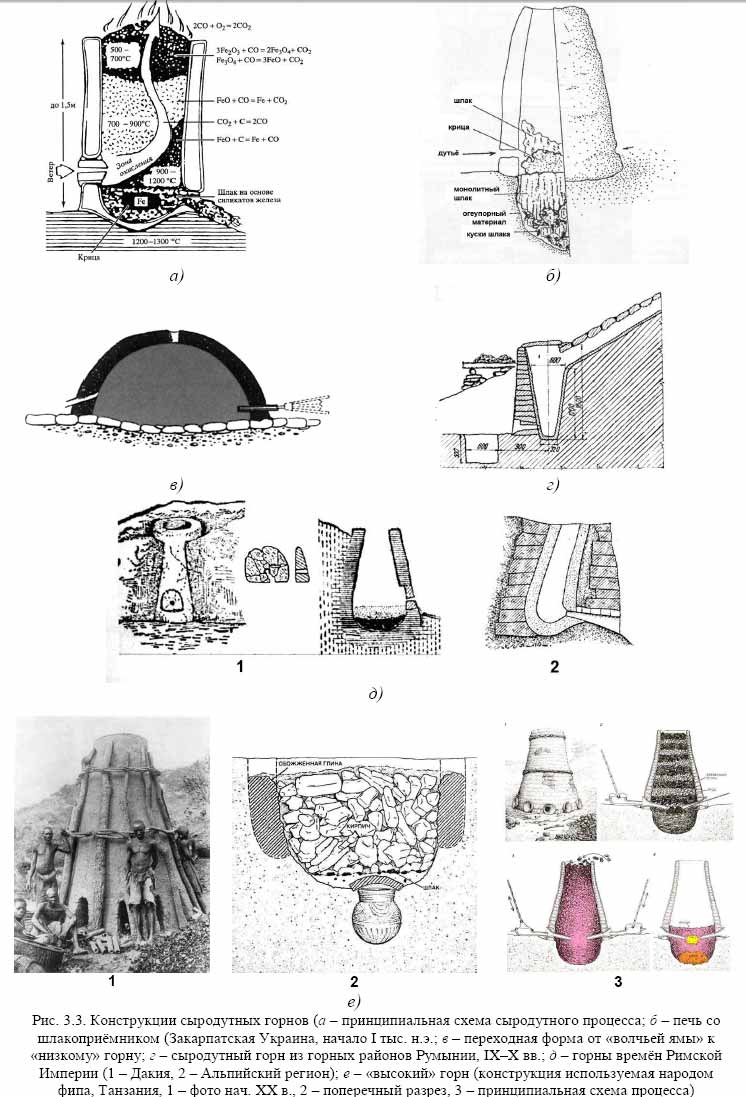

2. схема нашей печи б сотвествует римским печам д 1 и 2, что показывает одновременную хронологию для развития технологии в Европе, и опровергает древние достижения и опережение в развитии Западной Европы, в частности Древней Эллады и Рима в Италии.

3. как бы выразиться образно, но чугун, то есть получение "чугунного" состояния железа для получения стали - этап обязательно необходимый.

Чугун имеет большую долю углерода (2-4%) нежели сталь (до 2%), а также важна структура феррито-перлитная и лигатурные добавки, ну и термическая обработка.

|

16200, RE: Зачем чугун?

Послано Reader, 15-04-2010 12:26

>2. схема нашей печи б сотвествует римским печам д 1 и 2, что

>показывает одновременную хронологию для развития технологии

>в Европе, и опровергает древние достижения и опережение в

>развитии Западной Европы, в частности Древней Эллады и Рима

>в Италии.

А где описано применение чугуна в Древней Греции и Риме? Я что-то не встречал.

|

16201, RE: Зачем чугун?

Послано guest, 15-04-2010 12:32

Древнюю Элладу вычеркиваю

хотя "древние греки" говорят, что хвалисы - народ скифский первыми научились делать железо (см. сборник Латышева).

|

16202, RE: Зачем чугун?

Послано vvu, 15-04-2010 12:37

>3. как бы выразиться образно, но чугун, то есть получение

>"чугунного" состояния железа для получения стали - этап

>обязательно необходимый.

Это -- не есть верно :о)

Без чугуна можно обойтись, но всё зависит от того -- что именно мы называем сталью. Закаливаемое лезвие не очень длинное получить можно.

Можно и длинное, но из-за дефектов -- оно может легко ломаться.

Железо легко науглероживается цементацией

|

16203, RE: Зачем чугун?

Послано guest, 15-04-2010 13:02

я же специально сказал "как бы образно", потому что необязательно формально переплавлять руду в чушку чугунную или получать стальную заготовку, останавливать процесс и начинать новый. Можно делать это в рамках одного непрерывного процесса, который подразумеваете Вы.

Но весь вопрос это снизить долю углерода (пройти стадию чугуна 2-4%) и изменить структуру, а дальше, то что говорите например Вы - обработка поверхности:

"Цементация стали — поверхностное диффузионное насыщение малоуглеродистой стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости.

Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0.2 % C) и легированные стали,..."

но как видим это очень даже поздняя технология.

Поэтому хотите выделяйте стадию получения чугуна или проходите, не выделяя и не обращая внимания, без разницы.

|

16204, RE: Зачем чугун?

Послано vvu, 15-04-2010 13:20

>я же специально сказал "как бы образно", потому что

>необязательно формально переплавлять руду в чушку чугунную

>или получать стальную заготовку, останавливать процесс и

>начинать новый.

>Но весь вопрос это снизить долю углерода (пройти стадию

>чугуна 2-4%)....

Нет, всё немножечко не так.

Первый вариант: Можно науглеродить кричное железо, причём на всю глубину, можно -- только поверхностно, можно только часть.

Второй вариант: Он кажется описывается Агриколой -- в чугун кидают куски кричного железа и размешивают.

Третий вариант: раздробленный в щепы чугун (оббитие цементированного железного чего-то после закалки... кромка отбивается) сковывают и проковывают много раз (булат)

Это уже близко :о)

И только четвёртый вариант -- пудлингование -- это то о чём вы говорите

>... и изменить структуру, а дальше, то что говорите

>например Вы - обработка поверхности:

>Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0.2 % C)

>и легированные стали,..."

>

>но как видим это очень даже поздняя технология.

Это вы неправильно увидели, для цементации достаточно оставить на ночь что-то железное в куче вялогорящего угля. Легированная сталь для этого не нужна :о)

Если половину этого "что-то" надёжно обмазать тряпкой с глиной -- получим цементацию только половины ....

Короче -- отнють не бином Ньютона

|

16205, цементит

Послано guest, 15-04-2010 13:34

Вы об этом процессе?

Цементит — карбид железа, химическое соединение с формулой Fe3C. Концентрация углерода 6,67% по массе — предельная для железоуглеродистых сплавов. Цементит — метастабильная фаза; образование стабильной фазы — графита во многих случаях затруднено. Цементит имеет орторомбическую кристаллическую решётку, очень тверд и хрупок, слабо магнитен до 210 °С.

В зависимости от условий кристаллизации и последующей обработки цементит может иметь различную форму — равноосных зёрен, сетки по границам зёрен, пластин, а также видманштеттову структуру.

Цементит в разных количествах, в зависимости от концентрации, присутствует в железоуглеродистых сплавах уже при малых содержаниях углерода.

N.B. Формируется в процессе кристаллизации из расплава чугуна. В сталях выделяется при охлаждении аустенита или при нагреве мартенсита. Цементит является фазовой и структурной составляющей железоуглеродистых сплавов, составной частью ледебурита, перлита, сорбита и троостита. Цементит — представитель так называемых фаз внедрения, соединений переходных металлов с легкими металлоидами. В фазах внедрения велики доля как ковалентной, так и металлической связи.

Прочность 8500 МПА

|

16206, Цементация

Послано vvu, 15-04-2010 14:17

Нет, я имел ввиду банальную термодиффузию углерода в железо при температуре 900 градусов. Она возможна на любую глубину, вопрос времени.

http://be.sci-lib.com/article111751.html

|

16207, RE: Цементация

Послано guest, 15-04-2010 14:43

по данной ссылке тоже речь идёт о поверхностной обработке\воздействии.

|

16208, RE: Цементация

Послано vvu, 15-04-2010 15:25

Ну ... это если не читать до конца... ;о)

|

16209, RE: Зачем чугун?

Послано guest, 16-01-2011 12:36

Сталь45 Содержание углерода 0,45%. Передельным Чугуном она станет при 0,6% углерода. При 0,65% Станет Совсем Чугуном =)

- 2% углерода развалит кристалическую решетку вдребезги.

P.S. Я не аКадемик, но в ЛМСТ им.Ж.Я.Котина. Умели учить, а не преподовать.

|

16210, RE: Зачем учились?

Послано guest, 16-01-2011 13:25

Сталь45 Содержание углерода 0,45%. Передельным Чугуном она станет при 0,6% углерода. При 0,65% Станет Совсем Чугуном =)

- 2% углерода развалит кристалическую решетку вдребезги.

P.S. Я не аКадемик, но в ЛМСТ им.Ж.Я.Котина. Умели учить, а не преподовать.

С такими-то познаниями - Вы позорите своих учителей.

|

16211, RE: Зачем учились?

Послано guest, 16-01-2011 13:38

С такими познаниями, может и позорю. Люди с другими познаниями, не в состоянии повторить марки сталей производимых в середине ХХ века, которые употреблялись при производстве брони. Те-же люди произведя свои подсчеты сказали что Ми-8 летать не может. А Дамасская сталь для них вообще миф.

|

16212, RE: Зачем чугун?

Послано guest, 18-04-2010 11:45

>

>ребята из Танзании (в левом нижнем углу) в 20 веке, делают

>железо, а из него ножи, и без всякого чугуна. :)

Ребята» из Британской империи, вероятно, чернорабочие «Британской стали» и заняты обжигом руды или восстановлением железа (не везти же сырую руду из африканской провинции в метрополию, например). Вы же понимаете - из криц восстановленного железа можно произвести железо, чугун или сталь, но, лишь в домне, тигле, .. британского завода.

(Все эти провинциальные «кричные горны» 19 века, вероятно, и готовили полуфабрикат для стальных трестов – ни для чего иного они не годятся. Сварное цементированное железо для «булата» производить в этих горнах бессмысленно – для сварки нужны 1400 градусов и выше, и в открытом кузнечном горне, а не в закрытой печи. Если же металлург способен создать больше 1400 в открытом горне, то ему проще сразу в закрытом тигле сталь выплавить.)

|

16213, RE: нагревают самородок цветной

Послано guest, 15-04-2010 12:14

Только для чёрной металлургии нужен нагрев углём с поддувом.

Более легкоплавкие процессы этого не требуют...

для меди обязательно тоже. а это как видим в ТИ первый этап должен быть в развитие металлургии.

|

16214, Но это меняет всё!

Послано vvu, 15-04-2010 12:30

Это ценное замечание, не знал

Но это меняет всю картину!

Нет никакой разницы медного и железного века!

Единственно -- для меди дутьё чуть поменьше можно

Вот почитал тут: http://kargala.hut.ru/orsk.yg.3.htm

Но не принципиально, так как дутьё-таки необходимо

Т.е. на египетском барельефе может быть и выплавка меди и выплавка железа

|

16215, RE: Но это меняет всё!

Послано guest, 15-04-2010 15:45

на схожий вывод навёл Самоквасов в трудах по археологии, там всё перемешано и разделение чисто научное условное на эпохи.

|

16216, RE: Но это меняет всё!

Послано vvu, 15-04-2010 17:29

Ага.

ТИ вольготно начала медный век 40 веков назад, а железный поместила на 30 веков позже...

А инструментарий один и тот же...

Ну и тупые предки у историков были :о) 30 веков смотрели на печь для меди пока догадались попробовать туда что-то ещё положить...

А Тит Лукреций Кар, с которого всё это началось ИМХО жил уже в бумажный век.

|

16217, RE: Но это меняет всё!

Послано guest, 18-04-2010 12:09

ИМХО традики-материалисты использовали идеи идеалистические философов "древности" (кажется (Г)Иесиод), разделивших духовное развитие человечества на века: золотой, бронзовый, железный.

То есть буквально взяли последовательность духовного развития и перенесли на развитие "материалистическое", отсюда и бронзовый раньше железного получился, а вместо золотого - медный, по цвету похожи ведь!

Хотя некоторые философы полагают, что развитие человечества духовное и материалистическое имеют противоположный вектор развития.

|

16218, RE: Но это меняет всё!

Послано vvu, 19-04-2010 10:38

Я не об этом, а о том что:

Ежели оборудование для выплавки меди из руды ничем принципиально не отличается от такого же для кричного железа -- разделять какими-то тысячелетиями медный и железный век смысла нет... самородная медь не много распространённее самородного золота, быстро кончается....

А традики, что традики?

Все науки проходили фазу магии, где важно : когда подпрыгнуть, как камлать, как там знамения... Именно в этой фазе (магии) -- древнее искуство считается самым авторитетным.

Но все науки эту фазу прошли уже.

А история -- нет

|

16219, Эх, ребята....

Послано guest, 19-04-2010 10:54

... да вы хоть поинтересуйтесь, откуда у этого разделения на каменно-металические века ноги растут.

Совсем смешно станет.

|

16220, RE: Эх, ребята....

Послано guest, 19-04-2010 12:54

так кто же "...крикнул из ветвей:

Жираф - большой! ему видней!" ?

|

16221, RE: Эх, ребята....

Послано guest, 19-04-2010 17:37

так кто же "...крикнул из ветвей:...

А этот:

В 1807 г. в Копенгагене была организована Королевская комиссия по охране древностей, а при ней — Музей северных древностей. Хранителем этого музея с 1816 г. стал Христиан Юргенсен Томсен (1788—1865), основоположник скандинавской археологической школы и создатель «системы трех веков», первой периодизации исторического процесса древности, основанного на археологическом материале.

Реорганизуя в 1818 г. экспозицию музея, Томсен разделил коллекции, отделив друг от друга каменные, бронзовые и железные вещи.

http://archeducation.com/publ/stanovlenie_nauchnykh_centrov_arkheologii_v_rossii/stanovlenie_mirovoj_arkheologii_v_xviii_pervoj_polovine_xix_v/sistema_trekh_vekov_i_ee_realizacija_otkrytie_paleolita/3-1-0-12

Понятно ли вам? Взял коллекцию и р а з д е л и л - камешки налево, цветнину направо, чернину в чулан - лепота!

Потом отошёл, оглянулся - батюшки! Вот же она - глобальная периодизация!

|

16222, RE: Эх, ребята....

Послано guest, 20-04-2010 13:18

спасибо!

Страна\мир должны знать своих героев!

по именам! или даже в лицо!

|

16223, RE: Эх, ребята....

Послано guest, 10-05-2010 02:10

надеюсь будут интересной следующая пояснительная записка к экспонатам национального краеведческого музея в Казани:

бронза и железо датированы 8-7 вв. до н. э. это ж надо! в Греции, где как известно, все есть, только-только медь стали плавить, а в Ананьинской культуре уже запросто и бронза, и железо

так что некоторые не делят, а наоборот объединяют глобальные периоды. главное - удревнить, насколько совести хватит.

фото самих экспонатов я то ли утерял, то ли забыл сделать. когда схожу снова в музей, сфотографирую и выложу

|

16224, Воздуходувные приборы - продолжение

Послано guest, 13-04-2010 23:52

Древнеегипетские и не очень древние английские источники не позволяют принимать всерьёз описанные воздуходувные приборы, как предназначенные для выплавки металла, особливо железа.

Побродив по дебрям инета, приходишь к выводу, что самым реальным устройством, пригодным для использования в наших целях является кузнечный горн.

Посмотрим, каковы возможные параметры этого устройства.

Вот, например, канадцы. Решили реализовать раннесредневековую технологию получения железа и не нашли ничего лучшего для воздуходувки, чем горн (это они сначала так думали!)

http://www.warehamforge.ca/ROMiron/

Прошу прощения за обильное цитирование:

Air Systems:

The earliest smelts in the series under consideration here were guided by more theoretical considerations, plus being based on the ongoing work of other experimenters.

Norse Double Bag

The shape of the very earliest experiments was guided by a desire to emulate historic Norse forms. One of the primary features was thus the use of a reconstruction Norse Double Bag bellows system. Unfortunately for experimenters, the artifact evidence for these bellows is almost nonexistent. There are no surviving physical remains, and only two known period illustrations. The most useful is the wood carving of a blacksmith and assistant at work on the Urnes Stave Church at Hyllestad Norway, dated to the late 1100's. This is a side view, shown in relation to a human figure that is operating it. From this illustration, which contains many other details recognizable to a working smith, it is possible to derive estimates for length, bag opening and even suggestions of the body position of the operator…

…From 1998 to 2001, a number of trial version bellows were constructed based on these historic measurements. Experience gained from the use of each at a Norse type charcoal forge lead to variations that provided marked improvements in durability and effectiveness. The fourth version has proved to be the best all round design, and several of this pattern have been produced. The rough size is 70 cm long by 50 cm wide (including handles). Each of the main chambers is about 50 cm long by 25 cm wide. In use, a comfortable lift of the top plate is about 30 cm (at the handle end)…

…Average air delivery is about 2.2 litres per stroke, calculated by counting number of stokes required to fill a large plastic garbage bag of known volume. In use it has been found that the average operator can maintain an effective pump rate of roughly one stroke per second. This means a air volume to the smelter of approximately 130 litres per minute. In practice it has proven best to have three operators available, rotating each through a fifteen minute shift.

Ну, вот. Клинчатые меха, воспроизведённые по средневековому изображению якобы из старой норвежской церкви аж 1100 годов.

И на практике проверяли. Утверждают, что с частотой раз в секунду можно качать минут пятнадцать, сменяясь. Они же рассчитали, что разовый объём – 2,2 л, производительность - 130 л/мин.

Ну, опять врут англосаксы! Судя по изображению (да ведь они ещё и размеры привели!) объем одного меха может составлять от 19 до 25 литров, а разовый выхлоп – от 11 до 16,5 литров (на фото хорошо виден «мёртвый объем»). Поскольку врут безбожно, то трудно понять - то ли они за размах принимают полный раствор меха, то ли амплитуду движения руки. Отсюда и разброс в объеме выхлопа.

Тогда при заявленной частоте производительность должна составить от 700 л/мин до 1 м3/мин.

Не верю! Не размахаться такими досками с такой частотой.

|

16225, RE: Воздуходувные приборы - продолжение

Послано vvu, 14-04-2010 10:31

У них, наверное, вся сила ушла на прокачивания воздуха через шланг :о)

Любители, они и есть любители.

Меха негра в намибии показывают две вещи:

1. Конструкция не требует приложения запредельных усилий

2. Только настоящие мyдaки качают меха на карачках мордой в огонь :о)

|

16226, Воздуходувные приборы - продолжение

Послано guest, 14-04-2010 23:27

А я считать лучше умею!

Не глянулись чем-то канадцам данные по производительности мехов и провели они в 2008 году тест. Для спокойствия душевного расход воздуха замеряли анемометром. Результаты вот, в табличке

То есть по расчёту я попал тип-топ. Но всё-таки слабо верится в возможность поддерживать такой темп работы в течение длительного времени.

Тем более, что эти же ребята, видимо не довольствуясь маленькими мехами соорудили ужасные метровые чудища:

Зацените сам девайс и привод.

The Norse Über Bellows was the result. It keeps the form of the smaller bellows, but doubles the linear dimensions, thus potentially increasing the air volume produced by a factor of eight.

Air intake was achieved through a set of three holes in the upper plate, each 10 cm in diameter…

… A typical operator will raise the bag to a height of about 50 cm for each stroke. Due to the size and weight of of the individual plates, it was found that a constant pumping rate of roughly 8 to 10 strokes per minute could be maintained. Operator fatigue was such that it was found that individuals had to be switched every 6 minutes, with a team of at least three required in rotation. Delivery volume has been calculated mathematically only. The volumes are estimated at an effective maximum of 90 litres per stroke, thus roughly 900 litres per minute.

Новые меха, по образу старых, в два раза большие в каждом измерении, разовый объем 90 литров, качать можно в ритме 8-10 качков в минуту, что даст до 900 л/мин.

По геометрии и размерам в этот раз не прошиблись. У меня правда получился разовый объем порядка 100 литров, но может я занизил мёртвый объем. Сходимость всё равно хорошая.

Но, как всегда есть ньюансы.

Помните, они заявили, что могут качать втроём, меняясь через 6 минут?

We were measuring shifts on the bellows using the water jar, on a 6 minute rotation. After about two hours, we started to realize that we were going to kill ourselves. Kevin was by far the best on the bellows action, Dave had the muscle to manage, and Darrell was just managing to hang in there. A command decision was made, and we switched to the electric blower at 2 1/2 hours into the smelt..

То есть, поработав менее двух часов в ритме 6 минут через 18, нехилые ребята сдохли, и включили воздуходувку.

Но если снизить темп до 5-7 качков в минуту, то тогда можно будет работать и по несколько часов кряду. Значит реальная производительность с этими мехами 450 – 630 л/мин.

В Брянске есть ребята, которые тоже увлекаются реконструкцией.

http://kopyo.com/forum

Соорудили для практических нужд себе меха, когда шашлычки жарят, когда мечи перековывают.

Вот такой приборчик:

Привод, правда, наш супротив канадского похлипче будет.

По расчетам выходит выхлоп около 60 л.

Нормальный темп при работе у кузнечного горна – 7-10 качков в минуту. Правда, ребята честно признаются, что для кузни – достаточно 5-10 качков. А качать 8 часов – сильно сумлеваются.

Производительность – порядка 400-600 л/мин.

Вот мы, похоже, и вышли на реальную производительность воздуходувки с приводом в одну человечью силу – 600 л/мин, не более, а скорее менее, поскольку работать там рядовому древнему мастеру, да чуть не каждый день, да по многу часов.

|

16227, RE: Вот мы и вышли

Послано vvu, 15-04-2010 11:09

на реальную производительность воздуходувки с приводом в одну человечью силу – 600 л/мин, не более, а скорее менее,...

Ну так это объём шихты 400 литров...

Вполне себе -- производство :о)

Поковка киллограм 20-40 выйдет

А на меха -- таджиков :о), а кто их считает? :о)))))

А по мере вздорожания таджиков -- нужно постепенно внедрять инновации, мех. привод, нанотехнологии :о)

|

16228, Нэ так всэ это было...

Послано guest, 15-04-2010 11:52

... нэ так ©.

А как - прояснится в процессе.

|

16229, RE: Воздуходувные приборы - продолжение

Послано guest, 15-04-2010 19:52

Здесь товарищ "реконструкцией" занимается:

«...Мощность воздуходувной техники (альтернативный пример)

В принципе 2 клинчатых меха может достигнуть требуемой нам мощности, но давайте не забывать, что внизу приведены максимальные значения и водный поток просто не сможет создать требуемую производительность колеса.

Устройства для подачи дутья в металлургические агрегаты Количество дутья,м3/мин.

Ручные меха до 1

Клинчатые меха с водяным приводом до 5

Водотрубная воздуходувка 'тромпа' (изобретена Джанбатиста дела Порта в 1589 г.) 5-7

Клинчатые меха с приводом от водоналивного колеса 10-15

Поршневые деревянные воздуходувки 20-30

Поршневая воздуходувка с чугунными цилиндрами конструкции Дж. Сметона, 1760 г. 60-70

...»

http://zhurnal.lib.ru/a/arhipow_a_m/volzhane-technology.shtml

|

16230, Воздуходувные приборы - промежуточный итог

Послано guest, 15-04-2010 21:09

У меня правда есть свои источники информации, но наводка, любезно предоставленная авчуром стоит того, что бы сослаться именно на неё!

http://zhurnal.lib.ru/a/arhipow_a_m/volzhane-technology.shtml

Итак, производительность воздуходувных приборов:

От себя добавим, что < 1 м3/мин в первой строчке таблицы это вероятнее всего 0,4-0,7 м3/мин.

Эта цифра стоит того, что бы её запомнить!

Она нам ещё пригодится!

|

16231, Воздуходувные приборы. Завершающие мазки на полотне

Послано guest, 16-04-2010 20:24

Для начала оффтопик.

На форуме зарегистрировался участник с ником Металлург.

Граждане, ждите великих открытий!©

Но вернемся к канадским реконструкторам.

Для малых мехов уточнённая таблица производительности уже приводилась. Среднее значение по 11 участникам эксперимента – 683,8 л/мин.

Правда, помешанные на гендерном равноправии канадцы, заставили качать меха Карен, Венди и даже принцессу Жасмин!

Помилосердствуем, и исключим их из таблицы. Надо сказать, результат не сильно вырастет – 707,5 л/мин. Видать дамы у них нехилые!

Но, как уже (или нет?) упоминалось, для этих мехов у них был выработан режим – примерно 60 качков в минуту, со сменой через 15 минут. Ежу понятно, что 4-6 часов так не проколбаситься. Но, снизив темп до 77 % указанного, можно его держать в течение нескольких часов. Значит, получим производительность порядка 550 л/мин.

Нанесём параметры всех, рассмотренных в этой теме воздуходувных приборов на график.

Кстати, насосы для надувных лодок я обидел. Диаметр баллонов лодки длиной 3,6 м – 47 см, а я посчитал на 40см. Но в графике я всё исправил!

И вот какая картинка получится:

Заштрихованная область – реальная зона значений, поскольку и темп, и разовый объем определены со значительной погрешностью.

Вывод, как говорит вечный персонаж – однозначный.

Максимальный расход воздуха, который можно обеспечить один человек, орудующий клинчатыми мехами – 650 л/мин.

Я хотел бы обратить внимание уважаемый публикум на то обстоятельство, что рассмотренные меха являются, так сказать, квинтэссенцией дизайна в данной области, и выполнены, всё таки, с применением современных технологических приёмов и средств производства.

Если же рассматривать ту зарю цивилизации, о которой у нас в дальнейшем пойдёт речь, то не могли тогдашние дизайнеры обеспечить такое качество, следственно и эффективность мехов (например, вследствие потерь воздуха через неплотности) у них была пониже. Повторюсь - 650 л/мин – это верхняя граница!

Дальнейшее увеличение габаритов мехов стало невозможным, потому как управляться подобными монстрами было не под силу человеку.

Но вот как только появляется механический привод – картина меняется.

Как уже упоминалось,

http://chronologia.org/dcforum/DCForumID14/10332.html#97

обожаемые мной БиЕ утверждают, что механизированный привод (например, от водяного колеса) позволял получать расход воздуха до 6 м3/мин. Так, слегка, на порядок больше, чем ручками.

По данным уже упоминавшегося Дж.Перси тромпа давала до 15 м3/мин, что несколько больше, приведенного в таблице А.М. Архипова http://chronologia.org/dcforum/DCForumID14/10592.html#54, но непринципиально.

Усвоим пройденный материал и, благословясь, двинемся дальше.

|

16232, ТМП

Послано guest, 17-04-2010 21:29

Для тех, кто наших морских терминов не разумеет, поясню: ТМП – это теория металлургических процессов.

Вот, разобрались мы в том, что такое ручные (ножные) воздуходувные приборы, и на что они на самом деле способны. Но остался таки один вопросик – а зачем они вообще возле печки?

Ну, тут я бы мог развести теоретическую бодягу постов на двадцать, но чтобы не злить публику выше меры, скажу просто – чтобы руда в печке превратилась в железо – нужно очень сильно разогреть эту самую руду с угольком. А разогреть их можно опять таки горением этого самого уголька, для какового (горения!) шибко нужен воздух. Усё.

А вот сколько этого самого воздуха? Ну, тут считают по разному. Кто на единицу объема печи, кто на тонну сжигаемого угля, а кто и на тонну полученного железа.

А я вот не поленился, и посчитал расход воздуха, приведенный к площади поперечного сечения печи. Короче, вертикальную скорость потока газа в печи.

Правда тут загвоздочка – например у домны площадь поперечного сечения меняется по высоте. На что считать? Даже задумываться не надо – берём площадь распара. Там все основные процессы происходят, там всё и решается. Для печей с цилиндрической шахтой и вовсе просто. А там где распара нет как такового – берём площадь в сечении фурмы.

Все данные выцарапаны из:

Производство чугуна. Краткое руководство доменной плавки. Соч. де-Билли. М. 1900 г.

Металлургия чугуна. Сочинение Валериуса. С-Пб. 1862 г.

Руководство к металлургии. Сочинение доктора Д.Перси. СМ-Пб. 1869 г.

И с уже упоминавшегося сайта канадцев.

И вышла вот такая картина.

Логарифмический масштаб забацал из-за того, что уж больно велика разница в объемах печей. Как совсем понятно справа – это домны конца девятнадцатого века, слева – реконструированные реплики и – каталанский горн начала 19 века! Большой треугольник оставил специально – это видимо экспериментальная печка. У обычных доменных печей отношение диаметра распара к диаметру горна находится в пределах 1,5 а у этой аж целых 3! Понятное дело, скорость в распаре и меньше.

Что совершенно очевидно – что скорость потока воздуха в шахте показатель универсальный, и от размеров аппарата не зависит. От типа топлива, кстати, тоже – там печи и на коксе, и на каменном угле и на древесном.

Хотелось бы присовокупить данные по уральским домнам 18 века и по словацким духачкам, но данных по расходу воздуха для них не нашёл.

Но и из того что есть вывод следует однозначный – для обеспечения нормального хода процесса восстановления железа из руды в шахтной печи расчётная скорость потока воздуха должна быть не менее 20 м/мин.

Ну и что, спросите вы? А ничего!

Просто как-то, от нечего делать я обработал данные по изображениям печей, приведенных в эпохальном труде академика Б.А.Колчина «Металлургия Древней Руси. Домонгольский период». Вот эти картинки.

Теперь-то я знаю, что 6 он срисовал у Дж. Перси. Ну да ладно. Так вот, ниже приведена табличка с расчётом геометрических параметров печей.

Номера в табличке и на рисунке не соответствуют. В следующий раз поправлю.

Курсивом выделены «этнографические» печи, которые Б.А.Колчин привёл для сравнения, ну а словацкую добавил я сам.

В последнем столбике таблицы рассчитан расход воздуха, который нужно подавать в эти печи, для осуществления выплавки железа.

А помните сколько ручными мехами можно прокачать? Много-много 0,65 м3/мин!

И получается совсем смешной вывод – ни одна из этих печей не могла эксплуатироваться с применением ручных мехов, а только с помощью воздуходувных приборов с механическим приводом.

В домонгольский период.

|

16233, RE: Получается

Послано vvu, 18-04-2010 09:49

Авас на этом рисунке

Не смущает печь из Танзании? (раздел Е, фото 1)

Печка -- рабочая и без механической воздуходувки...

?

|

16234, А Вас...?

Послано guest, 18-04-2010 11:12

... лично не смущает подпись под этим рисунком: ВЫСОКАЯ ПЕЧЬ для получения железа, построенная народом фипа в Танзании. Под шахтой, сооруженной из глины, находится большая яма. Глиняные трубки у основания шахты (фурмы), служили для подачи в печь воздуха. Такие печи, впервые появившиеся в Центральной Африке в VII в. до н. э., использовались в некоторых районах и в 1914 г. Фотография, сделанная бельгийским этнографом Р.П. Уикертом, относится именно к этому времени.

http://grokhovs2.chat.ru/fe/fe.html

И то, что цветные фотографии там же, демонстрирующие процесс получения железа не имеют ничего общего с развысокой печью? На цветных фото вся печка находится в яме! И посмотрите на фурмы - это для тех кожаных мешочков они сделаны? Никаких других воздуходувных приборов авторы не видели и не предложили!

И то, что всё последующее описание работы высокой печи в этой статье является чистейшей воды фантазией авторов? Самой плавки в ней они не видели!

Так что утверждение о том, что на фото изображён рабочий девайс нуждается в доказательствах. Сами авторы материала сделали всё, что бы опровергнуть это утверждение.

И потом.

Я инженер ... и я точно знаю, что вал по s7 в отверстие по H7 точно не пролезет.

А как металлург, я точно знаю, что если для протекания какой-либо химической реакции в реакционную зону нужно подвести определённое количество одного из реагентов, то если этого не сделать, никакой реакции и не будет.

Если будут представлены необходимые параметры печи и процесса, это будет основанием для определения места этой печки в общем строю металлургических агрегатов.

Конечно я могу предположить, что высокая печь работает на естественной тяге. В пользу этого предположения могут свидетельствовать высота печи, размеры, форма и количество фурм.

Но это всё требует проверки цифрой.

И вааще - я кажется приводил цифирьки?

Извольте их оспаривать, а не интересоваться моим аморальным обликом!

Кстати, обратите внимание - словесами можно кидаться сколько угодно, а стоит чуть-чуть посчитать - и говорить уже ничего не надо!

|

16235, RE: это всё требует проверки цифрой

Послано vvu, 18-04-2010 14:26

Idler, я же вам на какой-то из ваших веток по металлургии здесь, давал ссылку на работу с такой же (если не этой же) печью.

Там был целый фото-отчет , который завершался извлечением крицы...

Что вы собираетесь доказать или опровергнуть цифрой?

Найдите ещё раз эту ссылку и поглядите глазами

|

16236, А алаверды...?

Послано guest, 18-04-2010 14:53

Найдите ещё раз эту ссылку и поглядите глазами

Вот же она эта ссылка, в 58 моём сообщении в этой теме:

http://grokhovs2.chat.ru/fe/fe.html

и именно о ней все рассуждения. Фуфель всё это! Приглядитесь

повнимательнее!

Повторяться не буду, откройте ссылку и потом прочтите что я написал. Кстати и в 64 сообщение загляните.

Но вывод повторю: высокая печь

и фотоотчёт о плавке

не имеют друг к другу никакого отношения.

|

16237, RE: не имеют никакого отношения.

Послано vvu, 18-04-2010 18:35

А что имеет отношение?

Там был мех привод? Мы ведь воздуходувки обсуждаем, а не высоту печи.

|

16238, RE: не имеют никакого отношения.

Послано guest, 18-04-2010 19:18

Уважаемый vvu! Я от Вас ожидал более инженерного мы'шления.

Ну, для бельгюков в 70-х что-то сделали в "волчьей яме". Интересный вопрос, за бабки? Ещё разбираться надо что. Может просто кусок железа закопали, а потом вытащили.

Для чего служит печка сфотографированная в 1914? А хрен её знает!

Кстати - классический ТИ-шный подход - как только предъявляешь конкретные данные, которые можно посчитать и проверить - начинается болтология.

И потом - что Вы ко мне пристали - было, не было? Я рассчитал, что для печи такого-то диаметра нужно столько-то воздуха. Не верите - опровергайте. Эту мысль я уже озвучиваю в третий раз. Реакция - ноль. Знаменательно?

А было - не было - нехай археологи роют. Я себе на жизнь зарабатываю другим способом.

Я, кстати давал ссылки на сайты реконструкторов. Это Вам не бельгийские этнографы. Люди своими ручками всё делают.

Диалектика здесь такая - есть расчёты, которые можно проверить. И есть слова, которым можно только верить.

Верить или проверить - выбор за Вами.

|

16239, Верить или проверить - выбор за Вами.

Послано vvu, 18-04-2010 19:59

Это -- точно.

Но, имейте ввиду -- я -- верю.

Вам придётся искать доказательства невозможности, т.к. возможность вам формально показали... с картинками.

Интересно как вы продемонстрируете -- невозможность?

Железо научились делать СТРОГО ПОСЛЕ изобретения автоматических мехов?

:о)

|

16240, RE: Верить или проверить - выбор за Вами.

Послано guest, 18-04-2010 20:03

Ну, нет конечно! Из приведенных мною данных, совершенно очевидно следует, что с ручными мехами вполне возможна выплавка железа в печах диаметром 20-23 см.

И ещё, vvu, не могу молчать!

Я предъявляю Вам общую закономерность, подтверждённую многочисленными источниками, которые проверить, в том числе и практически, может любой.

Вы противопоставляете мне единичный факт, достоверность которого установить невозможно.

Наши ли это методы?

|

16241, RE: Методы

Послано vvu, 18-04-2010 22:02

Методы не должны подчиняться поставленной цели.

Если я возражаю -- стало быть -- есть несогласие :о)

> совершенно

>очевидно следует, что с ручными мехами вполне возможна

>выплавка железа в печах диаметром 20-23 см.

Не убедили что это -- максимум ... потом, причём тут диаметр?

|

16242, Они самые...

Послано guest, 18-04-2010 22:44

Методы не должны подчиняться поставленной цели.

Естественно-научные методы в принципе не подчиняются никакой цели.

Вернее, они служат единственной цели - приближению к объективному представлению об окружающем мире.

Фальсификация методов и их результатов - да, служат определённым целям.

Фальсификацию нужно доказывать.

Не убедили что это -- максимум...

А я и не обязан Вас убеждать. Естественно-научные методы - это не гуманитарное словоблудие. Поэтому для Вас в этом случае есть всего два варианта:

- данные необъективны - это можно и нужно опровергнуть контрданными;

- Вы не способны осознать объективность приведенных данных - это Ваша проблема.

потом, причём тут диаметр?

На каждый мой ответ, Вы задаёте новый вопрос, не имеющий связи с предыдущим Вашим вопросом.

Но на этот Ваш вопрос я всё-таки отвечу.

1,Поскольку параметр вертикальной скорости потока воздуха в шахте печи является универсальным, и имеет одинаковое значение для шахтных печей различного размера, работающих как на древесном угле, так и на каменном и на коксе, то именно характерный диаметр шахты печи определяет производительность воздуходувного агрегата, необходимую для успешного ведения технологического процесса.

2. Поскольку производительность воздуходувных агрегатов с различными источниками энергии имеет строго ограниченные значения, постольку характерный диаметр шахты печи определяет тип и источник энергии воздуходувного агрегата, необходимого для успешного проведения технологического процесса.

|

16243, RE: Они самые...

Послано guest, 19-04-2010 17:22

Китайский Большой скачок явно упустили из виду:

http://www.youtube.com/watch?v=yL98Rq_Hnwg&feature=related

Плавили все от руды до лома, и в печь шли даже стулья)))

|

16244, Можем и учесть...

Послано guest, 19-04-2010 17:46

... приведите, пожалуйста, материальный баланс хотя бы одной плавки.

|

16245, RE: Можем и учесть...

Послано guest, 19-04-2010 18:26

Учтите, пожалуйста.

Сколько китайцы там наплавили всем известно из истории, а вот баланс я, естественно, не приведу, так как свечку не держал)))

Вам же, как специалисту, должно быть хорошо известно, что там китайцы без всяких воздуходувок имели на входе, а что на выходе.

|

16246, RE: Можем и учесть...

Послано guest, 19-04-2010 20:37

...что там китайцы без всяких воздуходувок...

Ай-яй-яй, как нехорошо говорить неправду!

А это что?

Докладаю - центробежный вентилятор, судя по диаметру улитки - производительностью эдак тысячи две кубов в час (ну или более 300 м3/мин). Вполне достаточно для рядовой домны конца 19 века.

Из этого вентилятора всю поляну, которую потом показывают можно задуть!

|

16247, RE: Можем и учесть...

Послано guest, 19-04-2010 20:40

>

>Сколько китайцы там наплавили всем известно из истории, ...

>Вам же, как специалисту, должно быть хорошо известно, что

>там китайцы без всяких воздуходувок имели на входе, а что на

>выходе.

«Винсент Пиготт утверждает, что вагранка существовала в Китае по крайней мере с периода Сражающихся царств (403—221 до н. э.),<52> а Дональд Вагнер пишет, что, хотя железную руду, расплавленную в доменной печи, можно сразу разлить по изложницам, большинство, если не всё железо, выплавляемое в доменных печах в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.), переплавлялось ещё раз в вагранках...»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5

|

16248, RE: Можем и учесть...

Послано guest, 19-04-2010 23:34

Каюсь, забыл про пару вентиляторов, имевшихся у китайцев:

<""| > >

на остальные 559998 печей им моторов не хватило:

<""| > >

|

16249, То-есть...

Послано guest, 20-04-2010 08:15

... вентиляторы всё-таки были?

А вот сколько их было и как они использовались Вы ведь не знаете?

То-есть по существу вопроса Вы ничего не знаете, но спорить пытаетесь? Ну и кто Вы после этого?

Кстати, ещё один показательный факт по поводу использования вербальной аргументации.

Я ведь ошибся в своём сообщении. И ошибка эта очень характерная. Я обозначил предполагаемую производительность вентилятора словом "тыщи две" кубов в час. Прикинул в уме и брякнул рядом цифру - 300 м3/мин.

Ну, во-первых очередной урок мне - нефик словесами бросаться - написал бы рядышком 2000 м3/час и 300 м3/час - ошибка сразу бы в глаза и бросилась.

Но ведь и из вас никто не заметил!

Что бы закрыть вопрос - если это ВД-2,5 (по габаритам очень подходит), а их собственно и применяют для дутья, то производительность от 2500 м3/час до 4500 м3/час, или от 40 м3/мин до 75 м3/мин.

Ещё раз повторюсь - для средней домны конца девятнадцатого века - хватит.

И не приписывайте китайцам глупостей.

Хватит тех, которые о них наваяли традисторики предыдущих поколений.

|

16250, RE: То-есть...

Послано guest, 20-04-2010 16:28

//То-есть по существу вопроса Вы ничего не знаете, но спорить пытаетесь? Ну и кто Вы после этого?//

Ясно кто, - слово подберите сами на свое усмотрение.

А вам, как специалисту, предлагаю ответить, было ли у китайцев 559998шт. воздуходувок, и где они брали на все это электричество в своих коммуннах?

Будете избретать китайское динамо?

|

16251, Я то такой хрени...

Послано guest, 20-04-2010 18:26

... никогда не говорил!

... у китайцев 559998шт. воздуходувок,...

Вы сболтнули - Вам и отвечать!

|

16252, RE: Я то такой хрени...

Послано guest, 20-04-2010 19:12

Ваш пост за №88:

"...что там китайцы без всяких воздуходувок...

Ай-яй-яй, как нехорошо говорить неправду! А это что?"

Далее вы показали стоп-кадр с воздуходувкой.

Потом вы предположили, что "Из этого вентилятора всю поляну, которую потом показывают можно задуть!"

В ответ я покаялся и нашел еще 1 кадр с печью и прилаженной к ней воздуходувкой.

Далее я привел кадр с поляной, уставленной печками, где вентиляторов не наблюдалось. А наблюдалось полное соответсвие с древними печками, описанными Колчиным в известном труде.

Надеюсь здесь разобрались.

По поводу "Вы сболтнули - Вам и отвечать!" разрешите доложить:

По программе Большого скачка китайцы налепили 600000 примитивнейших печей (без воздуходувок), которые были в каждой захудалой деревне (коммунне). И успешно выполнили задание Мао, обогнав весь мир по выплавке бесполезнейшего чугуна и т.н. стали (кричного железа). Для средних веков это было бы круто, для 20в. - идиотизм.

Данный масштабнейший эксперимент подтверждает, что кричное железо и свиной чугун получается в простейшей печи без угля и даже без мехов.

|

16253, Источником информации...

Послано guest, 20-04-2010 19:40

По программе Большого скачка китайцы налепили 600000 примитивнейших печей (без воздуходувок), которые были в каждой захудалой деревне (коммунне)

... порадуете? Или опять болтовня?

И Вы берётесь доказать связь между печками в которых что-то горит и каким-то раскалённым продуктом, неизвестно откуда полученным?

Бросьте Вы эту бесполезную затею! Вся эта съемка - такая же подделка, как и всё, что делается в Китае на вывоз.

Ну нравится Вам китайский ширпотреб - так это Ваши проблемы!

К металлургии железа они не имеют никакого отношения.

|

16254, RE: Источником информации...

Послано guest, 20-04-2010 20:04

Ага, белье они там кипятили, а не металлургию развивали)))

Рекомендую посмотреть ролик еще раз полностью, да послушать, что говорят участники событий. Если есть трудности с английским, то в ютуб есть и на русском.

600000 печей и первое место в мире по выплавке низкосортного железа и чугуна - это не моя выдумка, а результат программы Большого скачка. Факт исторический, материалов в инете предостаточно. Также считаю, что было бы весьма некрасиво с моей стороны давать вам, как металлургу, ссылки по данной теме.

Ваше же утверждение, что "Вся эта съемка - такая же подделка", считаю явно некорректным, родившемся в полемическом задоре. Значит и та воздуходувка, на которую вы указали в посте № 88, тоже подделка?!

"Ну нравится Вам китайский ширпотреб - так это Ваши проблемы!"

Грешен, пользуюсь китайским ширпотребом, и, как и весь современный мир, имею данные "проблемы".

С дружеским приветом,

IT

|

16255, RE: Источником информации...

Послано guest, 20-04-2010 21:15

Чем меньше фактов - тем больше болтовни.

Тролль обыкновенный.

|

16256, RE: Источником информации...

Послано guest, 20-04-2010 21:27

>Рекомендую посмотреть ролик еще раз полностью, да послушать,

>что говорят участники событий. Если есть трудности с

>английским, то в ютуб есть и на русском.

>

>600000 печей и первое место в мире по выплавке низкосортного

>железа и чугуна - это не моя выдумка, а результат программы

>Большого скачка. Факт исторический,...

Речь идет о полуфабрикате для металлургических заводов (из коего иногда, несомненно, выплавляли сталь и настоящее железо) , а не о готовом продукте.

«Стальное производство по иронии судьбы было основано в Китае японскими оккупантами, накануне второй мировой войны построившими в Аньшане (провинция Ляонин) меткомбинат на 1 млн т стали в год. После войны большая часть оборудования была вывезена советскими войсками, однако в 1956 году комбинат был перестроен и функционирует до сих пор.

Во время провозглашенного в 1958 году Мао Цзэдуном "большого скачка", порушившего экономику и без того неблагополучного Китая, производство стали было названо "основой строительства светлого будущего". Результат известен: в каждом дворе на кустарных домнах выплавляли никудышного качества продукт, заводские мощности перегружались сверх всякой меры. К 1961 году стальной сектор КНР пришел в состояние развала...»

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=674169

|

16257, авчур, не мечите бисер...

Послано guest, 20-04-2010 21:38

... человек пытается голословно оспорить моё утверждение, основанное на опубликованных и всем доступных данных, о том, что для выплавки железа необходимо принудительное дутьё.

Доказывать на фактическом материале реальность выплавки китайцами хоть чего-нибудь в печах без дутья он и не собирается.

Однако, ЮБИЛЕЙ.

Тема раскрыта, надо двигаться дальше.

|

16258, 2 idler и прочим фанам от НХ

Послано guest, 20-04-2010 22:43

Раз не верите глазам своим (по-вашему, - это видео-фальшивка, т.е. ОЧЕРЕДНОЙ подлог и происки продажных ТИ-шников и т.д.)

Вот вам ликбез для начинающих: http://www.historylearningsite.co.uk/great_leap_forward.htm

The Great Leap Forward also encouraged communes to set up "back-yard" production plants. The most famous were 600,000backyard furnaces which produced steel for the communes. When all of these furnaces were working, they added a considerable amount of steel to China’s annual total – 11 million tonnes.

Quickly produced farm machinery produced in factories fell to pieces when used. Many thousands of workers were injured after working long hours and falling asleep at their jobs. Steel produced by the backyard furnaces was frequently too weak to be of any use and could not be used in construction – it’s original purpose. Buildings constructed by this substandard steel did not last long.

Вот вам Британника:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/243427/Great-Leap-Forward

Вот вам новые германские марксисты в оригинале:

http://www.marxists.de/china/harris/04-gtleap.htm

А теперь потрудитесь доказать НЕреальность "выплавки хоть чего-нибудь без принудительного дутья".

Ваша тема пока НЕ раскрыта и НЕ доказана, потому как не основана "на опубликованных и всем доступных данных", которые Вам все-таки надо привести, а не заниматься отвлеченными расчетами.

|

16259, читаем внимательно осознано

Послано guest, 21-04-2010 12:43

Backyard steel furnaces were used by the people of China during the Great Leap Forward (1958-62). These small steel furnaces were constructed in the backyards of the communes, hence their names. People used every type of fuel they could to power these furnaces, from coal to the wood of coffins. They melted any steel objects they could get their hands on -- including pots and pans, and even bicycles -- to make steel girders, but these girders were useless, as the steel was impure and of poor quality, so it cracked easily. The Backyard Steel Campaign was one of the major failures of the Great Leap Forward, and indeed a factor in the failure of the Great Leap Forward.

Здесь сказано два главных слова:

1. это специальный термин для этого явления "печь на заднем дворе".

2. продукт, получаемый по данной технологи на таком производстве, нельзя было использовать/применить (but these girders were useless).

вывод: данный пример не подходит для объяснения нормального мирового развития технологии в металлургии.

|

16260, RE: читаем внимательно осознано

Послано guest, 21-04-2010 13:30

... само собой!

Во-первых, на минуточку, это не печи для выплавки железа из руд, а для переплавки железных изделий ... They melted any steel objects they could get their hands on -- including pots and pans, and even bicycles . Лисапет жалко! Но вагранки мы пока, вроде, не обсуждали.

Во-вторых, опять таки нигде не сказано, что не использовалось принудительное дутьё.

В третьих, пытаться строить какие-либо технические заключения ориентируясь на то, что пишут журналюги - пустое дело.

Один-единственный материальный баланс китайской плавки в печурке на заднем дворе - и все вопросы сняты.

Но поскольку таковых просто нет - и обсуждать далее нечего.

|

16261, Говорите, что формулы уважаете?

Послано guest, 21-04-2010 02:16

Навскидку оценка по воздуху на примере танзанийской печки на естественной тяге:

Q = S*k*радикал(2*g*H*(1-t1/t2)), где

Q - поток воздуха м3/с

S - площ.фурмы м2

k - коэф. трения 0.65

g - 9,8 м/с2

H - высота м

t1 - темп. нар. воздуха K

t2 - темп. внутр. водуха K

Имеем Q = 0,3*0,65*кв.корень(2*9,8*3,0*(1-303/1173))=0,2*кв.корень из 43.6 = 1,3 м3/с

|

16262, Безусловно.

Послано guest, 21-04-2010 10:04

Не поленитесь дать ссылку на источник, из которого почерпнута формула,

обоснуйте, пожалуйста, принятые Вами в расчете величины S и k, а также отсутствие в формуле члена, учитывающего сопротивление засыпки.

|

16263, Завтра экзамен

Послано guest, 21-04-2010 17:29

ПроФАНация некоторых удивляет:

http://www.arch.hku.hk/teaching/lectures/airvent/sect03.htm

Приглашение на курсы повышения квалификации в позапрошлый век (если лень скачивать, то по запросу вышлю):

http://books.google.com/books?id=F38PDnxPi_cC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false

Ну, а это до кучи, - там вас ждут:

http://iron.wlu.edu/

|

16264, Но Вы к нему не допущены!

Послано guest, 21-04-2010 19:58

Теперь понятно, почему Вы уклоняетесь от ответов на вопросы. Потому, что любая попытка ответить, оборачивается демонстрацией Вашей некомпетентности по любому вопросу.

Лекция, из которой Вы содрали формулу, не понимая её смысла, называется «Движение воздуха и естественная вентиляция» и предназначена для определения расходов воздуха в системах вытяжной вентиляции бытовых и производственных помещений.

Только абсолютное непонимание сути рассматриваемой проблемы. заставило Вас привести эту ссылку.

Приведенная Вами формула в данном случае неприменима, из-за того, что в шахте печи существует сопротивление засыпки (Я ведь задавал Вам этот вопрос?).

В формуле Вы приняли площадь фурмы 0,3 м2. Только абсолютное отсутствие пространственного воображения и хоть капельки здравого смысла, заставило Вас сделать это. 0,3 м2 – это квадрат размером 55х55 см (точнее 54,7, ну да это пустяки!). Где Вы видите на печи такую дырку?

Площадь проходного сечения фурмы (вон они, у подножья останкинской телебашни лежат) максимум 7 см2 (диаметр приблизительно 3 см). 424 таких фурмочек на Ваши 0,3 м2 надо! Где Вы их там видите столько?

Даже если принять наружный диаметр за 5 см (а он явно больше), то положив столько фурмочек в ряд, 21 метр получим! Если их втыкать в стенку без промежутков – печка должна быть диаметром 6,6 м!

Глупость, одним словом. Причём, дважды.

Литература, касающаяся металлургии железа, которой я пользовался, пока включает 23 наименования. В том числе и работу Ф. Овермана. Исключительно для удобства посетителей, я в 56 сообщении дал ссылку на 3 источника именно на русском языке. Для формата форума – более чем достаточно.

Что до того, где меня ждут, то я там уже был. В 21 сообщении я привёл ссылку на источник

http://www.warehamforge.ca/ROMiron/, принадлежащий перу Darrell Markewitz.

А источник, на который ссылаетесь Вы, просто копирует его опыт. Загляните на страничку http://iron.wlu.edu/Bloomery_Iron.htm

Вы пытались похихикать надо мной?

Вам успешно удалось продемонстрировать Вашу глупость и некомпетентность.

Я дважды уличил Вас в невежестве, некомпетентности и троллизме. Этого вполне достаточно, чтобы больше не тратить на Вас своё время.

|

16265, Кочергу в руки, а диплом в топку

Послано guest, 22-04-2010 03:32

потому как экзамен с треском провален.

1. Вы умудрились нафлудить здесь с самого начала, не приведя ни одной физической формулы, загибая пальцы в рамках простейшей арифметики на глазах изумленной публики.

2. Увидев впервые в жизни элементарнейшую УНИВЕРСАЛЬНУЮ формулу по расходу воздуха для оценочного расчета - а другой-то, да будет вам известо, нет - вы проигнорировали сей факт и начали придумывать коэффициенты вместо того, чтобы дать точную и расширенную формулу.

3. Увеличьте фото и посмотрите: с чего вы взяли, что у подножия валяются фурмы? Берите выше.

4. Ваш пост за №56 только сбивает с толку ставя рядом несравниваемые процессы получения чугуна и крицы.

5. Видимо книги вам нужны для количества. Почитайте хоть это:

<""| > >

<""| > >

|

16266, RE: Получается

Послано guest, 18-04-2010 13:16

Кстати, только что сообразил. Посмотрите на фурмы на цветных фото. Диффузор или сопло Вентури!