APPENDICE 2: LA LOTTA. STORIA, GEOGRAFIA, LEGGI. Di I. I. Kurinnoy

Prefazione di A.T. Fomenko e G.V. Nosovsky.

Questo studio è stato scritto da una persona straordinaria, Igor Igorevich Kurinnoy. È Maestro Onorario dello Sport, Allenatore Onorario della Federazione Russa, tre volte campione del mondo, cinque volte vincitore della Coppa del Mondo di sambo, tre volte campione europeo, pluripremiato ai campionati mondiali, medaglia d'argento ai Giochi Mondiali di sumo, atleta di uno dei club di judo più forti d'Europa, dottore in filosofia, candidato in scienze pedagogiche, vincitore del premio M. Lomonosov nel campo dell'istruzione.

In qualità di direttore della scuola sportiva moscovita “Borec”, I.I. Kurinnoy dedica molto tempo e attenzione alla formazione dei giovani. Va detto che gli interessi di I.I. Kurinnoy sono estremamente vasti. In particolare, negli ultimi anni si è attivamente impegnato nella ricerca sulla Nuova Cronologia e ha scoperto molti fatti interessanti, che ben si accordano con la nostra ricostruzione della storia antica. Ad esempio, alcuni materiali scoperti da I.I. Kurinnoy e relativi alla battaglia di Kulikovo sono stati da noi inseriti in CRON4 (quarto volume della serie “Cronologia”).

In questo lavoro scientifico, I.I. Kurinnoy analizza la storia mondiale delle arti marziali. Per quanto ci è dato sapere, si tratta della prima esperienza di questo genere, poiché qui non viene studiato solo lo sviluppo dell'arte della lotta nel tempo (dall'antichità ai giorni nostri), ma viene anche redatta per la prima volta una mappa territoriale della distribuzione dei vari tipi di arti marziali. L'approccio dell'autore è globale e quindi molto interessante. Particolarmente importante è il fatto che I.I. Kurinnoy è un professionista di altissimo livello, campione, profondo conoscitore della storia dello sviluppo delle arti marziali e con una vasta esperienza personale nella partecipazione a competizioni e allenamenti in diversi tipi di lotta, che gli permette di individuare tratti simili in scuole di lotta di paesi e popoli diversi, apparentemente lontani tra loro.

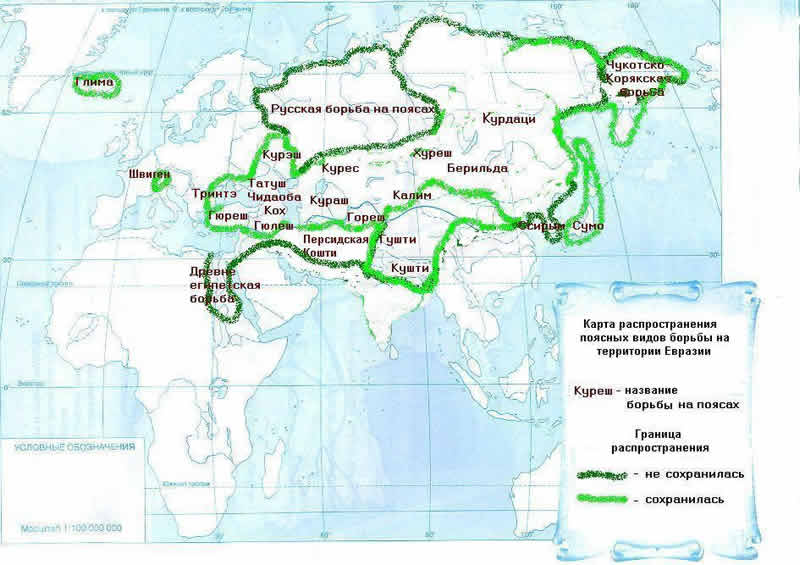

I.I. Kurinnoy è riuscito a scoprire ciò che era rimasto nascosto agli altri studiosi di storia della lotta. Il successo di I.I. Kurinnoy è dovuto, in particolare, al fatto che ha guardato al problema da una nuova prospettiva più ampia. Il risultato principale e piuttosto inaspettato di I.I. Kurinnoy può essere sintetizzato come segue. È emerso che in vaste aree dell'Eurasia e dell'Africa un tempo era diffuso uno stile di lotta sostanzialmente unico. Attraverso un'analisi meticolosa, I.I. Kurinnoy è riuscito a ricostruire la geografia della sua diffusione. Il risultato ottenuto è stato sorprendente. È emerso che il “paese dello stile di lotta unico” scoperto da I.I. Kurinnoy, coincide in modo sorprendente con il territorio del Grande Impero Mongolo del XIV-XVI secolo. Ne consegue che l'arte marziale dei lottatori è nata come arte marziale della Rus' dell'Orda e per lungo tempo ha dominato in tutte le terre che facevano parte del Grande Impero. Successivamente, dopo la scissione dell'Impero nel XVII secolo, l'unico sistema di lotta “mongolo” si è frammentato in scuole separate. In seguito, in alcuni luoghi l'antica arte della lotta fu dimenticata, mentre in altri si trasformò sotto l'influenza dei costumi locali mutati. Ciò ha fornito una conferma nuova e completamente indipendente riguardo la correttezza della nostra ricostruzione.

Questo studio di I.I. Kurinnoy apre una nuova e promettente direzione nello studio della storia dello sport.

A.T. Fomenko, G.V. Nosovsky

INTRODUZIONE

La lotta è forse la più antica forma di competizione tra uomini. Frammenti di combattimenti sono raffigurati sui più antichi manufatti del mondo: pareti di tombe, pezzi di anfore, pitture rupestri. Nel più remoto angolo del mondo abitato nel Medioevo, il Giappone, i grandi campioni (yakozuna) erano considerati alla stregua di parenti dell'imperatore. In quasi tutti i paesi dell'Asia centrale, nessun momento importante della vita familiare e sociale (matrimoni, raccolti, feste popolari) poteva prescindere, e ancora oggi non può prescindere, dalle competizioni di lotta. Come ci insegnano gli storici, nella più antica cultura europea, quella dell'antica Grecia, la lotta era lo sport più venerato e faceva parte del programma dei primi giochi olimpici. Anche nell'antico Egitto la lotta ha lasciato il segno nelle testimonianze materiali di questa cultura un tempo potente che sono giunte fino a noi. Sono note testimonianze archeologiche della presenza (e non solo della presenza, ma anche di ogni forma di glorificazione) della lotta presso gli antichi popoli che un tempo abitavano la Francia, la Svizzera, le Isole Canarie, la Turchia, il Senegal, il Sudan, l'Australia, l'India e le isole meridionali dell'Oceano Pacifico. Molti miti e leggende sono legati alla lotta. Nei combattimenti tra lottatori si decidevano i rapporti tra dei ed eroi, il destino di imperi e l'esito delle battaglie. Quanti altri ambiti dell'attività umana hanno lasciato un segno così ampio e profondo nella storia e nella cultura di civiltà così diverse per epoca e geografia? Non molti. Sarebbe interessante approfondire la questione, poiché emerge chiaramente il quadro di un fenomeno diffuso a livello mondiale che, come mostreremo di seguito, presenta una serie di interessanti regolarità che fanno pensare a un sistema, sebbene “superficiale”, ma comunque poco analizzato.

LA LOTTA OGGI.

Allora, cosa abbiamo oggi? Diverse decine di sport basati su arti marziali apparentemente molto antiche, che sarebbero nate indipendentemente, in momenti diversi e in luoghi diversi del pianeta. Questi sport sono ancora oggi molto popolari in tutto il mondo, specialmente nei paesi dell'Asia, del Caucaso e nel sud della Russia. Ci sono molti paesi in cui ancora oggi vengono coltivate e venerate esclusivamente le discipline di lotta. Persino nella Mosca odierna, dove la popolazione non sembra affatto sospettabile di un eccessivo attaccamento alle tradizioni o di una carenza di possibilità di soddisfare le proprie esigenze motorie e dove si praticano più di 60 tipi di sport, alcuni dei quali sono più che attivamente promossi dai media, le discipline di lotta occupano complessivamente il primo posto in termini di popolarità tra i giovani.

Tabella statistica comparativa della popolarità degli sport a Mosca nel 2003-2004. Compilata sulla base dei dati tratti da [k1].

| Tipi di sport | Numero di persone che frequentano scuole sportive |

| Arti marziali | 14 640 |

| Sport acquatici | 10 670 |

| Calcio e calcetto | 10 200 |

| Pallacanestro | 9 108 |

| Sport sul ghiaccio (hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track) | 6 900 |

| Sport invernali | 6 440 |

| Ginnastica sportiva, artistica, acrobatica e trampolino elastico | 6 125 |

| Atletica leggera | 4 139 |

| Ping Pong | 1 538 |

| Scacchi | 1 100 |

In linea di principio, non c'è nulla di sorprendente, poiché dal punto di vista dello sviluppo fisico la lotta non ha eguali in termini di universalità della preparazione. Solo la lotta richiede il massimo da tutte e cinque le qualità fisiche dell'atleta (forza, resistenza, velocità, flessibilità e agilità), sviluppandole contemporaneamente e, allo stesso tempo, è uno sport applicato, cioè uno sport che ha un alto valore pratico per la vita. Questa proprietà delle arti marziali è stata evidentemente notata molto tempo fa, apprezzata e adottata. Tuttavia, non tutte le arti marziali sono uguali. Ed è qui che si nasconde la prima osservazione interessante.

LE DUE CATEGORIE BEN DISTINTE DI ARTI MARZIALI.

Lo scopo di qualsiasi sport di combattimento è ottenere un vantaggio sull'avversario durante lo scontro. Ciò si ottiene acquisendo un vantaggio posizionale (cioè nella posizione del corpo) o eseguendo una tecnica (di solito studiata e provata in precedenza) che impedisce all'avversario di continuare il combattimento, rendendolo incapace di difendersi e attaccare. Sebbene negli sport moderni, in considerazione del loro carattere umanitario, le regole limitino il grado di esecuzione di una determinata azione tecnica, il loro scopo originario non lascia spazio ai dubbi. Ad esempio, un colpo alla testa ha lo scopo di privare l'avversario della coscienza e, se non c'è un arbitro nelle vicinanze, dopo aver messo al tappeto l'avversario, potete fare del soggetto ciò che volete. Per un certo periodo di tempo, l'avversario è assolutamente incapace di opporre resistenza. Una presa dolorosa, non fermata in tempo dall'arbitro, porterà alla frattura di un'articolazione, di un osso o alla rottura dei legamenti, il che, naturalmente, impedirà all'avversario di continuare efficacemente il combattimento. Lo strangolamento priva l'avversario della coscienza, consegnandolo al vostro completo e totale dominio, ecc. È ovvio che inizialmente la creazione di sistemi di tecniche di questo tipo aveva lo scopo di aumentare le possibilità di vittoria (leggi: possibilità di sopravvivenza) del guerriero che le padroneggiava. In condizioni di freddo e assenza di armi a fuoco, lo stimolo a sviluppare e padroneggiare metodi per ottenere la vittoria in un combattimento corpo a corpo, era più che convincente. E qui ci imbattiamo nella prima interessante dinamica.

Tutte le arti marziali tradizionali si dividono chiaramente in arti marziali di lancio e arti marziali di colpo. Le arti marziali di lancio implicano un contatto fisico stretto con l'avversario. La base di questi tipi di combattimento è la presa. Tutta la tecnica si basa sulla presa del corpo o degli arti dell'avversario. È corretto affermare che questi tipi di lotta iniziano con la presa, ovvero non appena si verifica un contatto stretto tra i due combattenti. I rappresentanti più illustri di questi sport da combattimento sono oggi il sambo, il judo, la lotta libera e la lotta greco-romana. In un altro tipo di arti marziali, invece, il contatto con il corpo dell'avversario deve essere il più breve possibile. La vittoria si ottiene colpendo con le parti del corpo più forti e insensibili al dolore, le parti più dolorose o vitali dell'avversario. Qui, di norma, la tradizione è diversa. Il combattimento si interrompe in caso di clinch, ovvero di presa salda. Pertanto, il combattimento negli sport di contatto termina proprio dove inizia quello negli sport di lancio. I rappresentanti più brillanti degli sport di contatto sono oggi la boxe, il karate, il taekwondo e il kickboxing. Tutti gli sport elencati hanno un proprio sistema di tecniche abbastanza ben strutturato, una metodologia di allenamento, una filosofia e delle tradizioni, tuttavia solo nell'ambito del concetto indicato. È piuttosto strano che nei secoli non sia giunta fino a noi alcun sistema universale che unisca le tecniche di lancio e di colpo “in un unico contenitore”. L'idea di creare un sistema del genere è talmente ovvia che oggi spuntano, come funghi dopo la pioggia, sempre nuovi tipi di arti marziali, all'interno dei quali vengono compiuti tentativi simili. Perché prima non era così? Perché non c'era una richiesta di creare un sistema universale che comprendesse contemporaneamente colpi, proiezioni e lotta a terra? Significa che non ce n'era bisogno, anche se si afferma categoricamente che gli antichi tentarono di creare un'arte marziale universale, come ad esempio il pancrazio, che faceva parte del programma dei Giochi Olimpici antichi e dove, a quanto pare, era consentito colpire e lottare contemporaneamente. Tuttavia, in primo luogo, fino ai giorni nostri tutto questo è giunto solo sotto forma di voci, e non vediamo alcun sistema vivo. In secondo luogo, si trattava piuttosto di un tentativo di risolvere l'annosa disputa su cosa fosse più forte, “il pugilato o la lotta”, che già prima erano presenti separatamente alle Olimpiadi. Qualcosa di simile alle odierne lotte senza regole, dove partecipano atleti e rappresentanti di diverse scuole di arti marziali. Tuttavia non esiste una vera e propria scuola di lotta senza regole. Almeno, oggi non sappiamo nulla della scuola (nel senso di un sistema di addestramento completo) del Pankration. Probabilmente ci sono state delle ragioni per questo.

UNO SGUARDO ALLE ORIGINI.

Tuttavia, dall'analisi dei circa 300 sistemi di tecniche di combattimento più o meno conosciuti al mondo oggi (tipi di arti marziali) si può concludere che ben la metà di essi è stata creata da persone vere alla fine del XIX - inizio del XX secolo, come una compilazione e selezione secondo alcuni principi delle migliori tecniche che esistevano al momento della vita dell'autore nell'ambito dei sistemi già noti. La data e la storia della loro creazione sono abbastanza note. Il fatto è che creare un tipo di arte marziale completo ed efficace, partendo da zero, è praticamente impossibile nell'arco della vita di una sola persona. Si può inventare una nuova tecnica, forse un paio, ma non di più. Ci vorranno molti anni, se non decenni, prima che queste tecniche diventino affinate e si dimostrino un'arma affidabile. Una vita umana non è sufficiente per sviluppare centinaia o anche decine di tecniche necessarie per constatare la comparsa di un nuovo sistema. Pertanto, i fondatori di tutte le nuove scuole e correnti hanno agito in modo abbastanza standard e uniforme. Hanno semplicemente studiato ciò che era stato accumulato fino a quel momento nei diversi stili, hanno selezionato ciò che ritenevano più razionale, hanno inventato nuove regole o modificato quelle vecchie e hanno proclamato la creazione di una nuova arte marziale. Così sono nati l'Aikido Jiu-Jitsu (fine del XIX - inizio del XX secolo), l'Aikido (inizio XX secolo), l'Iron Palm (metà XX secolo), molti stili diversi di karate (inizio-metà XX secolo), il Judo (fine XIX - inizio XX secolo), il Krav Maga (metà del XX secolo), il Siel (XX secolo), il Taekwondo (metà del XX secolo), l'Hapkido (seconda metà del XX secolo), il Sambo (inizio del XX secolo) e molti altri.

Il grande interesse e il boom di nuove arti marziali all'inizio del XX secolo e alla fine del XIX secolo, non sono casuali. Da un lato, il combattimento corpo a corpo era ancora importante nelle azioni di guerra. Dall'altro, era già possibile scambiare informazioni da diverse parti del paese o persino del mondo. Le persone iniziarono a viaggiare abbastanza rapidamente, prendendo appunti, scattando fotografie e poi pubblicando libri con tirature considerevoli. Prima della fine del XIX secolo, questa opportunità era accessibile solo a persone molto benestanti, e il rischio di un'impresa del genere era troppo grande. Alla luce di quanto detto, sarebbe interessante fare un salto nel passato e cercare di vedere le radici da cui sono nati i moderni sistemi di arti marziali. Ovviamente dovevano essere tipi di arti marziali molto originali e diversi, tanto quanto i popoli e le epoche che li hanno creati. Le tecniche per ottenere la vittoria sono state affinate nel corso dei secoli, hanno subito una selezione naturale, per così dire, sono state gelosamente custodite dalle culture di diversi popoli sparsi nelle vaste distese dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, tramandate di generazione in generazione e sono giunte fino ai giorni nostri sotto forma di arti marziali nazionali, presenti praticamente in ogni popolo dell'Eurasia.

Tuttavia, tornando indietro nel tempo, diciamo di 300 anni, troviamo già un elenco molto meno impressionante di tipi di arti marziali conosciuti nel mondo a quel tempo. Qui di seguito è riportata una tabella riassuntiva su questo argomento (sono state omesse solo le arti marziali basate sull'uso delle armi, poiché il loro studio esula dall'ambito del presente lavoro):

Tabella compilata sulla base di [k5], [k6], [k9], nonché sulla base dei dati personali dell'autore.

| Nome dell’arte marziale | Area di diffusione | Epoca in cui è apparso | Tipo di arte marziale | Presenza di tecniche basate sull'aggancio alla cintura |

| Barildaan | Mongolia | Da molto tempo | Lotta | si |

| Boxe | Inghilterra | Inizio XIII secolo | Colpi, tiri (dettagli di seguito) | ? |

| Lotta libera | Inghilterra | Da molto tempo | Lotta | no |

| Glima | Islanda | 1000 anni | Lotta | si |

| Jiu-jitsu | Giappone | XVI secolo | Lotta | si |

| Capoeira | Sud America | XVIII secolo | Colpi | no |

| Каrate | Giappone, Cina | XVI secolo | Colpi | no |

| Kenpo | Cina, Giappone | XV, XVI secolo | Colpi | no |

| Lotta classica | Grecia, Roma | antichità | Lotta | no |

| Koch | Armenia | Da molto tempo | Lotta | si |

| Kurash | Uzbechistan | 2500 anni | Lotta | si |

| Kuresh | Kirghizistan | Da molto tempo | Lotta | si |

| Kures | Kazakistan | Da molto tempo | Lotta | si |

| Guresh | Turchia | XIV secolo | Lotta | si |

| Gulesh | Azerbaigian | Da molto tempo | Lotta | si |

| Gushtingiri | Tagikistan | Da molto tempo | Lotta | si |

| Goresh | Turkmenistan | Da molto tempo | Lotta | si |

| Kureshi | Tartari, Bashkir, regione del Volga, Urali, Altai | Da molto tempo | Lotta | si |

| Kushti | India, Pakistan | Profonda antichità | Lotta | si |

| Muay Thai | Tailandia | XVI secolo | Colpi | no |

| Pa-Kua | Cina | XVI secolo | Colpi | no |

| Savate | Francia | XVI-XVII secolo | Colpi | no |

| Sumo | Giappone | Da molto tempo | Lotta | si |

| Trynta | Moldavia | Da molto tempo | Lotta | si |

| Ssirum | Corea | XIII secolo | Lotta | si (mongoli) |

| Wushu | Cina | XVI secolo | Colpi | no |

| Khapsagai, Kurdatsai - tustuu | Jacuzia | Da molto tempo | Lotta | si |

| Khuresh | Tuva | Da molto tempo | Lotta | si |

| Chidaoba | Georgia | Da molto tempo | Lotta | si |

| Shua Jao | Cina | 3000 anni | Lotta | si |

| Tutush | Caucaso settentrionale | Da molto tempo | Lotta | si |

| Kalarippayattu | India meridionale | 2500 anni | Colpi | no |

Il termine “da molto tempo” qui significa che la data di fondazione di questa arte marziale non è chiaramente identificabile e si perde nella notte dei tempi.

È interessante notare che le arti marziali e la lotta sembrano esistere da sempre. Nella descrizione della loro storia ricorrono spesso frasi come: «La lotta georgiana con le cinture ha tanti anni quanti il popolo georgiano stesso», «Le prime testimonianze della lotta nazionale uzbeka risalgono a oltre 2500 anni fa, agli albori della storia di questo popolo», “Le radici del sumo affondano nella notte dei tempi”, “Già nell'antichità esisteva una forma di combattimento chiamata khapsagay” e così via. Allo stesso tempo, le date di comparsa delle arti marziali di tipo percussivo sono molto ben definite nel tempo. Tutte, senza eccezioni, sono apparse nel XVI secolo o poco dopo. Proviamo a capire se si tratta di una coincidenza. Forse è legato a qualche processo socio-politico che imperversava in quel periodo in Estremo Oriente. Anticipando i tempi, mi azzardo a fare una conclusione audace. La divisione della lotta in due classi fondamentali e il predominio di una classe nella cultura di un popolo e dell'altra in un altro, non è casuale. È determinata da gravi peculiarità storiche dello Stato che ha dato origine a questo o quel tipo di arte marziale. Questa conclusione è ovvia, ma quanto è adeguata alla realtà della vita?

LA CINTURA COME ATTRIBUTO DEL GUERRIERO.

Molto interessante è il tema della presenza della cintura nella maggior parte delle arti marziali. E non si tratta semplicemente di una corda che tiene insieme gli indumenti (camicie, accappatoi o kimono), ma di una cintura di cuoio o di stoffa spessa, sulla cui presenza si basa un intero sistema di tecniche. Da dove viene questa tradizione e la certezza che l'avversario abbia questo elemento di abbigliamento, che, diciamolo chiaramente, non è proprio ovvio? La gente comune poteva indossare la cintura, ma poteva anche non farlo. In generale, non serviva a nulla. Ribadisco che non mi riferisco a una cordicella poco affidabile, che è difficile, per non dire pericoloso, afferrare. Qui si tratta proprio di una cintura resistente, in grado di sopportare un carico enorme quando viene afferrata da un lottatore che attacca, quando il peso di due persone si moltiplica per l'accelerazione molto forte impressa al corpo dell'attaccato. Solo una cintura appositamente creata per il combattimento, una cintura da guerriero, può sopportare una tale forza. Erano proprio i guerrieri a indossare cinture “di forza”. Era assolutamente necessario per fissare le armi durante le campagne militari e proteggere l'addome dalle ferite.

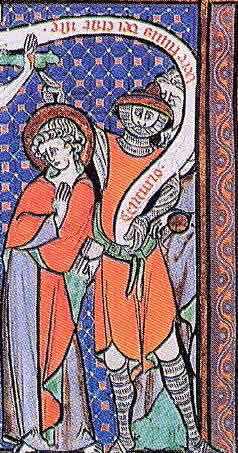

Illustrazioni relative alla presenza della cintura come attributo indispensabile del guerriero.

Gli esempi potrebbero essere infiniti, sia nella cultura asiatica che in quella europea.

E qui arriviamo a un'osservazione interessante. Un guerriero non ha bisogno di tecniche di colpo con le mani e i piedi. Se avete in mano un'arma bianca e c'è una certa distanza tra voi e il nemico, non ha alcun senso colpire l'avversario con le mani. È molto più efficace colpirlo con una spada, una lancia o una mazza Tuttavia, non appena la distanza tra voi si riduce a meno della metà della lunghezza del braccio con l'arma, l'efficacia dell'arma diminuisce drasticamente, praticamente fino a zero in caso di contatto ravvicinato. È possibile aumentare nuovamente l'efficacia dell'arma solo in un modo: ripristinando la distanza tra voi e l'avversario. Un modello e un'illustrazione di tale situazione possono essere ben visti i1.n un incontro di pugili che si scambiano colpi potenti e minacciosi, ma solo finché tra loro c'è almeno un piccolo spazio. Non appena entrano in clinch, il combattimento assume una piega infinitamente lunga e inefficace. Il giudice, alla ricerca dello spettacolo, separa i combattenti, ripristinando lo spazio tra loro. Chiunque può valutare la frequenza con cui si verifica una scena del genere guardando uno dei numerosi incontri di pugilato in TV. In un combattimento casuale ho contato in media un clinch ogni 5-6 colpi. La stragrande maggioranza dei momenti salienti di un incontro di pugilato finisce con un clinch. Tuttavia, in un combattimento reale non sportivo non c'è un arbitro e il combattimento deve continuare in ogni caso. Ed è qui che viene in aiuto la lotta con le sue prese, i lanci e i passaggi al parterre. Sembra che abbiamo individuato la ragione principale per cui nei secoli passati era apprezzata proprio l'arte della lotta con prese e lanci. Era l'arte di combattere del GUERRIERO. La logica continuazione del combattimento tra due persone ARMATE. Diventa chiaro perché fosse così apprezzata l'arte di gettare a terra l'avversario, ovvero l'arte di costringerlo a cadere a terra. Era una via d'uscita da una situazione di stallo nel combattimento. Permetteva di ripristinare la distanza necessaria per sferrare il colpo decisivo con un coltello, una spada o una lancia, quando l'avversario si trovava in una posizione molto vulnerabile, a terra, impossibilitato a muoversi e a difendersi efficacemente. Non restava che finirlo.

E colpire con le mani una persona in armatura, per di più armata, ad esempio con una sciabola, è semplicemente un suicidio. Anche se avete perso l'arma durante il combattimento, l'unica possibilità reale di vincere è quella di sfondare la presa stretta, neutralizzando il vantaggio dell'arma dell'avversario. Pertanto, si può concludere che la lotta che prevede tecniche basate sulla presa, e in particolare sulla presa alla cintura, è evidentemente nata come parte dell'addestramento del GUERRIERO, dell'uomo armato, del soldato professionista che si prepara alla guerra. Questa conclusione puramente logica è confermata in modo piuttosto evidente dalle tradizioni giunte fino a noi relative alle forme di lotta alla cintura. Ad esempio, il Glima, un'antica lotta islandese in cui è presente una cintura di cuoio, ha origine da un gioco (leggi allenamento) dei guerrieri vichinghi durante l'inverno e in tempo di pace. Anche nel Caucaso era diffusa la lotta con le cinture, la Chidaoba tra i georgiani e il Koch tra gli armeni. Gli scontri tra lottatori erano una dimostrazione delle abilità dei migliori giogiti, ovvero guerrieri. I vincitori delle competizioni centroasiatiche di Kuresh, Kurash, Khuresh, Kures, Gyulesh, Khulesh, ecc. ottenevano il titolo di Batyr (guerriero, eroe).

Inoltre, le competizioni si svolgevano solitamente in combinazione con l'equitazione e il tiro con l'arco, il che indica chiaramente una preparazione completa del guerriero. La stessa triade nella preparazione del guerriero era seguita anche dai samurai. Il campione indiano di Kushtu riceve il titolo di Rustam in onore del grande guerriero dell'epopea persiana2 . In Turchia, Azerbaigian, India e Pakistan il vincitore della lotta era chiamato pehlivan, cioè cavaliere. È difficile immaginare che un semplice porcaro o contadino potesse essere chiamato cavaliere. In Estremo Oriente, il paese che più si distingue in termini di arti marziali è il Giappone. Il fatto è che questo paese ha vissuto a lungo in isolamento dal mondo esterno e ci ha tramandato molte tradizioni non distorte dagli europei, che sono arrivate qui piuttosto tardi, solo nell'ultimo terzo del XIX secolo. I sistemi più antichi di combattimento senza armi sono considerati il sumo e il jiu-jitsu. Si sa che il jiu-jitsu era in origine il sistema di addestramento dei samurai, guerrieri professionisti (ai plebei era proibito praticare quest'arte). L'arte del jiu-jitsu è rimasta per molti anni un'arte clanica e segreta. Il sumo è un discorso a parte. Oggi non è raro sentire dagli “esperti dell'Oriente” che in origine era un divertimento dei contadini giapponesi che festeggiavano un buon raccolto, la costruzione di un nuovo ponte nel villaggio o altri eventi di importanza locale. Tuttavia, il vero sumo non era altro che la base dell'addestramento dei guerrieri samurai.

A proposito, anche la presenza della cintura nei lottatori di sumo non è casuale. È una conferma molto evidente del fatto che il sumo era un tempo un'arte marziale e che un guerriero poteva sacrificare qualsiasi parte del proprio abbigliamento, ma non la cintura, alla quale era fissato il suo bene più prezioso: l'arma. Ne parleremo più avanti.

Tuttavia, forse la nostra conclusione è troppo severa. Forse non tutto è così categorico e le nostre conclusioni differiscono dalla realtà della vita. Forse non solo i guerrieri padroneggiavano la tecnica del lancio. Forse anche i civili si divertivano con questo, e viceversa. Forse i clan dei guerrieri hanno sviluppato anche tecniche di colpo, almeno per variare. Diamo un'occhiata alla seconda parte della tecnica, che è fondamentalmente diversa: quella del colpo.

Tuttavia, approfondendo la storia delle arti marziali da combattimento, giungiamo a un'altra conclusione molto interessante. TUTTE le arti marziali “da combattimento” sono il prodotto di popoli e classi sociali colonizzate, oppresse e umiliate. Ad esempio, il karate (che significa “mano vuota”) è apparso a Okinawa nel XVI secolo. La storia dell'origine del karate è breve. Alcuni conquistatori invasero l'isola e proibirono agli abitanti di portare armi. Di conseguenza, gli abitanti dell'isola furono costretti a sviluppare un sistema di combattimento, sostituendo le armi con le proprie estremità. Furono inventati modi per colpire con le mani e i piedi, individuati i punti di mira dei colpi e creata una teoria di allenamento. Nacque così un'arte marziale. La storia dell'origine del Wushu cinese e delle sue varianti nel XVI secolo, il Kenpo e il Pa-Kua, è molto simile. Nel paese conquistato dai Manciù, anche ai cittadini comuni era vietato possedere armi. Cercarono di sostituirle con qualsiasi cosa: nunchaku (bastoni per macinare il riso), bastoni, falci, remi e altri oggetti di uso quotidiano dei contadini. Naturalmente, venivano ampiamente utilizzate anche le mani e i piedi per sferrare colpi.

L'Europa non fa eccezione. Nel XVII-XVIII secolo, sulla base di un antico divertimento contadino, il combattimento a calci, nasce una forma di arte marziale di impatto chiamata Savate. Tuttavia, la stessa parola Savate (letteralmente “straccione”) non lascia dubbi su chi fossero i primi praticanti di questo tipo di combattimento. Si trattava di contadini e piccoli banditi che vivevano di rapine. Per entrambi, le armi di buona qualità erano probabilmente poco accessibili.

All'inizio del XVIII secolo in Inghilterra compare la boxe. A prima vista sembra che ci troviamo di fronte a un'eccezione alla regola che abbiamo osservato, poiché la boxe era da tempo un sistema di autodifesa per molti membri delle famiglie aristocratiche, che ovviamente non avevano problemi ad acquistare armi. Basti pensare che il primo campione inglese nel 1719 fu un maestro di scherma (!) di nome J. Figg. Fu lui a elaborare le prime regole dei combattimenti di pugilato, che in seguito furono modificate dal marchese di Queensberry. Tuttavia, si scopre che fino al 1867 anche la boxe era uno sport di lotta in cui non solo erano consentiti, ma anche ben accetti, i colpi bassi, i calci alle gambe e le prese. Per questo motivo, i combattimenti si svolgevano su una base morbida di sabbia e segatura in una fossa scavata nel terreno (da qui, tra l'altro, il nome stesso di boxe, cioè scatola). Erano proprio gli strati più bassi della società a essere inclini a risolvere le controversie a pugni. Solo nella seconda metà del XIX secolo, dopo l'introduzione dei guantoni morbidi3, il pugilato acquisì un aspetto più o meno moderno come sport di combattimento. Anche i servi russi, i contadini servi della gleba del XVII-XVIII secolo, avevano un passatempo: i combattimenti a pugni nei fine settimana e nei giorni festivi. E anche se oggi è difficile dire se esistesse una scuola (nel senso di un sistema di addestramento) per i combattenti a pugni russi, il fatto stesso della loro dedizione a questo stile di combattimento è molto eloquente.

Come ultimo esempio, citiamo l'apparizione di un tipo di arte marziale chiamata capoeira. Questa arte marziale è nata tra gli schiavi portati in Brasile all'alba della storia americana, dalle colonie portoghesi (Angola, Mozambico, Guinea e Congo). Alla fine del XVII e all'inizio del XVIII secolo, gli schiavi di colore spesso organizzavano rivolte, si opponevano ai soldati armati delle truppe governative e regolavano i conti tra di loro. Naturalmente, non si poteva parlare di armi in possesso degli schiavi. Le armi erano sostituite da tecniche di colpi con mani e piedi. Così nacque la capoeira (letteralmente “vegetazione nascosta”). Questo elenco potrebbe continuare all'infinito.

Quindi, c'è una certa regolarità. La tecnica di colpo è tipica dei popoli oppressi o delle classi sociali che, per qualche motivo, non potevano avere armi. Allo stesso tempo, la tecnica del lancio è tipica (se non addirittura necessaria) dei guerrieri dominanti. Coloro che possiedono armi, le portano sempre con sé per diritto, senza nasconderle, e sono quindi rappresentanti dell'élite dominante. La lotta per la conquista è un privilegio della classe militare, che non ha bisogno di colpire il nemico con le mani. Ha sempre un'arma a disposizione. Al contrario, le classi sociali oppresse, private di ogni altra possibilità, sono costrette a risolvere in qualche modo il problema della mancanza di armi. Semplicemente le sostituiscono con le loro membra, sviluppando tecniche di colpo. Le tecniche di colpo sono più semplici e richiedono una preparazione fisica minore. In sostanza, è l'arte di controllare il proprio corpo. Mentre la lotta è l'arte di controllare non solo il proprio corpo, ma anche quello dell'avversario che oppone resistenza, il che complica notevolmente il compito. Pertanto, la tecnica di colpo può essere sviluppata e appresa più rapidamente e, di conseguenza, è accessibile a un pubblico più ampio.

Ancora una volta, abbiamo esaminato praticamente tutte le arti marziali senza armi più o meno conosciute ed significative che hanno più di 300 anni.

Non appena ci rendiamo conto di questa regolarità, viene subito voglia di andare oltre e guardare sulla cartina geografica dove vivevano i popoli e quali metodi di combattimento corpo a corpo preferivano.

GEOGRAFIA. L’ECUMENE DEI LOTTATORI.

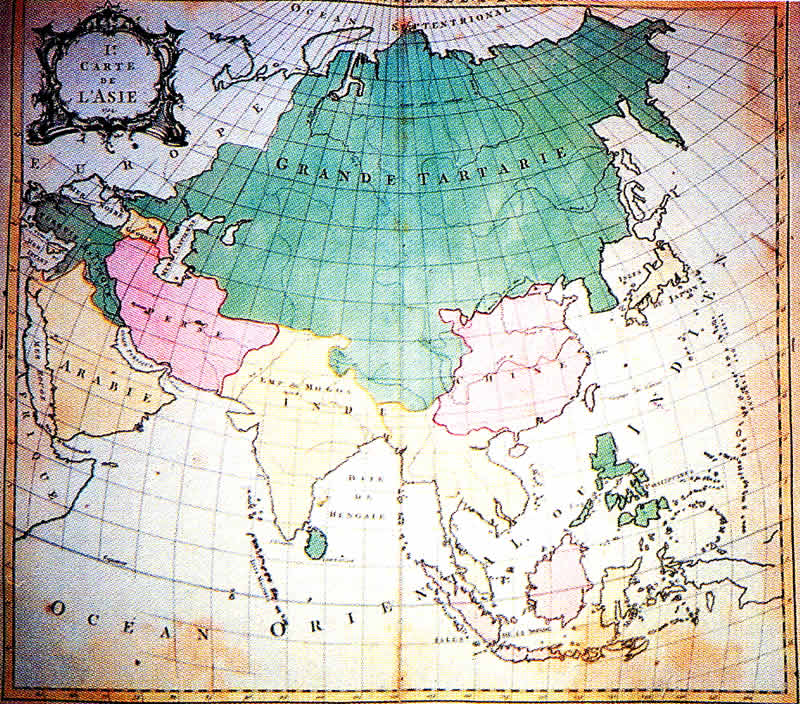

Ecco come appariva il mondo della lotta alcuni secoli fa.

Qui sono evidenziate in verde le zone di diffusione delle specie di lotta che hanno nel loro arsenale tecniche di lancio basate sulla presa della cintura. Inoltre, alcune specie di arti marziali sono giunte fino ai giorni nostri e, più o meno felicemente, esistono ancora oggi (è possibile vederle e, se lo si desidera, studiarle). Sono evidenziate con un contorno verde chiaro. Altri tipi sono giunti fino a noi solo sotto forma di ricordi (disegni murali, descrizioni di antichi viaggiatori, documenti scritti, ecc.), ma oggi non è possibile vederli “dal vivo”. Sono scomparsi. I territori di diffusione di tali tipi di lotta sono contrassegnati in verde scuro.

Tutte le terre indicate sono contigue tra loro, formando una sorta di zona territoriale dove era molto popolare la LOTTA CON LA CINTURA, molto simile nei principi e nella tecnica per tutto questo gigantesco spazio. Chiamiamola convenzionalmente zona “A”. È curioso che all'interno di questa zona vivano popoli che oggi si considerano discendenti di civiltà apparentemente molto diverse tra loro.

Tuttavia, come conciliare questa affermazione con la nostra convinzione che ogni popolo abbia sviluppato un proprio sistema unico di tecniche? Dopotutto, tra la Georgia e il Giappone ci sono ben 10.000 km di montagne, deserti e ostacoli acquatici. Non è proprio vicina, soprattutto in assenza dell'aviazione. Inoltre, i giapponesi erano molto ostili verso gli stranieri. Nel Medioevo non avevano particolare rispetto per gli stranieri (compresi i georgiani) e non si sa molto dei viaggi dei giapponesi in Georgia. Probabilmente anche i tipi di lotta di questi popoli dovevano essere molto originali e unici, vero? Tuttavia, le nostre aspettative non sono state soddisfatte. Guardate le illustrazioni allegate.

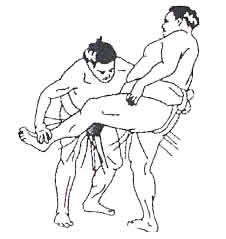

Obiv, il “biglietto da visita” della lotta nazionale georgiana, il chadaobi. Tratto da [k5], pag. 176.

Oggi non sono molti i lottatori che possono vantare un'esecuzione stabile di questa tecnica, che è piuttosto rara.

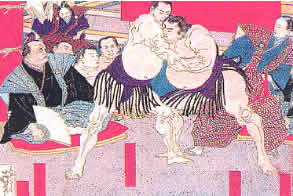

Scontro tra i grandi lottatori di sumo del XII secolo Kawaazu Saburo e Matono Goro. Tratto da [k4] pag. 56. Incisione del XVII secolo.

Una presa molto rara e difficile da eseguire. In tutta la storia documentata del sumo, è stata registrata solo una volta (!) dai giapponesi, che tengono statistiche molto accurate, durante il torneo di maggio del 1980. Tuttavia, ciò non gli impedisce di entrare nel numero relativamente ristretto delle tecniche canoniche del sumo. Probabilmente ciò è dovuto a ragioni storiche.

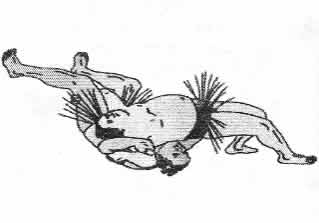

Anche un profano capirà che si tratta dello stesso movimento. Si tratta di un avvolgimento, il “biglietto da visita” del chadaobi georgiana. Il secondo frammento, invece, non è altro che lo scontro tra i grandi lottatori di sumo del XII secolo, Kavadzu Saburo e Matono Goro, raffigurato in un'antica incisione del XVII secolo. Torneremo su questa incisione più avanti. Una coincidenza? Forse. Anche se la tecnica di questo lancio è tutt'altro che banale. Pur sapendo che si tratta di una presa molto efficace, oggi non sono molti i lottatori che possono vantare una sua esecuzione stabile, ed è piuttosto rara. Ecco un altro esempio tratto dal libro di D.L. Rudman “Autodifesa senza armi. Da Viktor Spiridonov a Vladimir Putin”:

Illustrazione tratta da un libro tedesco sull'autodifesa pubblicato nel 1674.

Illustrazione tratta da un libro giapponese sul jiu-jitsu pubblicato nel 1906.

Chi ha copiato chi? - si chiede l'autore. “È ovvio che i maestri giapponesi sono stati in Europa e hanno letto libri nelle biblioteche locali”, si risponde lui stesso. (Tratto da [k5], pag. 7).

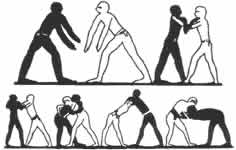

Qui sono riportati disegni apparentemente antichissimi raffiguranti tecniche di lotta, tratti dalle pareti di una tomba egizia nel villaggio di Beni Gassan (Nilo Medio, presumibilmente 2100 a.C.) (colonna di sinistra; i disegni sono stati realizzati dal rinomato architetto russo V.A. Grigoriev). Confrontateli con le tecniche canoniche del sumo, praticate a 12.000 km dall'Egitto in un'epoca storica che si presume essere completamente diversa (secondo le ipotesi più azzardate, 2000 anni dopo!) (colonna di destra).

È chiaramente raffigurato ciò che oggi viene chiamato il “Mulino”.

Tasukizori – il mulino. Una delle tecniche canoniche del sumo.

Colpo alla gamba con presa alla coscia (non è molto chiaro se si tratti di un movimento omonimo o dissimile, ma non è importante. Esiste un analogo di entrambi).

Komatsukui. Colpo alla gamba con presa alla coscia. Una delle tecniche canoniche del sumo.

Colpo alla gamba con presa alla tibia.

Kodzumadori. Colpo alla gamba con presa alla tibia. Una delle tecniche canoniche del sumo.

Passaggio tra le gambe e lancio con presa alle due gambe.

Izor. Passaggio tra le gambe e lancio con presa alle due gambe. Una delle tecniche canoniche del sumo.

Non so come si chiamasse in antico egizio, ma confrontatela con l'immagine nella colonna accanto.

Syumokuzori. Lancio all'indietro con le spalle. Una delle tecniche canoniche del sumo.

Si noti che i lottatori dell'antico Egitto indossano delle cinture. Non sono disegnati gli indumenti (forse non ce ne sono affatto), ma le cinture sono delineate molto chiaramente.

E si potrebbero citare molti altri esempi. Troppi per poterli attribuire a una semplice coincidenza. Del resto, anche nel nome stesso della maggior parte delle arti marziali nazionali asiatiche si nasconde l'affermazione che si trattava un tempo di conoscenze e abilità comuni diffuse su vaste aree. Kurash4 , Kuresh, Guresh, Khuresh, Kures, Gyuresh... Si può dubitare che si tratti originariamente della stessa parola?

Questi popoli oggi sono diversi in tutto, tranne che nelle tecniche di combattimento sviluppate. Esiste tra i lanci che fanno parte delle 72 tecniche canoniche del sumo, almeno solo uno (!) che non sia presente in altri tipi di lotta con la cintura? La risposta è un no categorico. È una coincidenza che una tecnica nata e coltivata con cura in luoghi remoti della civiltà sia simile alla tecnica di lotta di altri popoli? Teoricamente è possibile, ma improbabile. La situazione è molto simile quando si confrontano tra loro altri tipi di lotta. Calci, sgambetti, prese, avvolgimenti, lanci mediante la coscia e mediante il petto sembrano migrare dalla lotta nazionale di un popolo alla lotta nazionale di un altro. E ancora una volta sottolineo che ciò avviene non solo tra culture affini e vicine nel tempo e nello spazio, ma anche tra popoli che si distanziano l'uno dall'altro di millenni nel tempo e di migliaia di chilometri nello spazio.

Di per sé, questa osservazione non è una scoperta. Gli esperti hanno da tempo notato una forte somiglianza non solo tra le singole tecniche, ma anche tra i principi generali della lotta in diversi popoli.

Leggendo la letteratura dedicata a questi argomenti, non è raro imbattersi in frasi del tipo: “Questo tipo di combattimento è molto simile al jujitsu giapponese”, ma subito dopo l'autore respinge questo pensiero sedizioso e continua: “Tuttavia, si tratta solo di una somiglianza esteriore, poiché questo tipo di lotta è molto più antico ed è apparso in un luogo completamente diverso dell'Asia”. E quale altra somiglianza potrebbe esserci? - viene da chiedere in questi casi.

Sul sito http://turkey-info.ru/articles/guresh.html sono riportate le impressioni di un viaggiatore che ha avuto modo di conoscere la lotta nazionale turca, il Güreş. Dopo aver descritto in modo abbastanza dettagliato e interessante le sue osservazioni, conclude: «In seguito ho saputo che al quarto campionato internazionale di lotta giapponese sumo, tenutosi nel 1995 in Giappone, il lottatore turco Ahmet Tashchi ha conquistato inaspettatamente il terzo posto tra 138 atleti provenienti da 47 paesi del mondo. Questo fatto è interessante anche perché Tashchi, quattro volte vincitore della cintura d'oro (secondo Guresh - Aut.), conosceva il sumo solo di nome, il che, tuttavia, non gli ha impedito di sconfiggere sei atleti molto più esperti di lui e di perdere solo contro il campione giapponese». Naturalmente, per una persona cresciuta con la lunga cronologia di Skali, questo fatto è più che sorprendente. Come ha potuto un atleta che praticava in Turchia il suo sport nazionale, senza alcuna esperienza nella lotta nazionale giapponese, coltivata a 10.000 km di distanza, ottenere un risultato così straordinario? Esempi del genere sono moltissimi.

Naturalmente, tutto questo deve essere spiegato e commentato in qualche modo. Alcuni sostengono la naturalezza dei colpi simili. In poche parole, la loro posizione può essere formulata così: se dovete inventare una tecnica di lancio, anche se siete un negro anziano, prima o poi arriverete comunque all'invenzione del lancio attraverso la coscia o il gancio alla tibia, poiché il numero di possibili varianti di lancio dell'avversario a terra è limitato a causa del numero limitato di gambe e braccia coinvolte nella ricezione. È possibile. Anche se non è molto ovvio. Per qualche motivo, né le tribù dell'Amazzonia, né le tribù indigene dell'Africa, né gli aborigeni australiani hanno sviluppato tali arti. E anche in Asia non è tutto così semplice. A partire da determinate aree geografiche, non c'è più una tale somiglianza tra le arti marziali. Ne parleremo più avanti.

Altri commentatori tendono a ritenere che l'interazione tra le culture nell'antichità fosse piuttosto ben consolidata e che le persone non avessero problemi a conservare e trasmettere le informazioni attraverso gli anni e le distanze. Ad esempio, sembra che i canti del cieco Omero siano stati conservati per diverse centinaia di anni nella memoria tenace del popolo europeo fino al momento in cui furono trascritti per la prima volta su carta. Ecco, ad esempio, il punto di vista espresso nel suo libro dedicato alla storia e alle tradizioni del sumo dal famoso esperto di questo sport Oleg Ivanov nella sua eccellente opera “Sumo: tradizioni viventi dell'antico Giappone”: «Oggi nessuno può dire con certezza dove sia nato il sumo. Esistono prove archeologiche che dimostrano che forme di lotta simili esistevano già nel 3000 a.C. in Persia e in Egitto. Successivamente sono state rintracciate in molti luoghi, tra cui Senegal, Sudan, Madagascar, Francia, Svizzera, Isole Canarie, Turchia, Afghanistan, India, territorio dell'ex Unione Sovietica, Mongolia, Corea, Vietnam...I reperti archeologici risalenti al III-VI secolo d.C. testimoniano anche l'esistenza del sumo nell'antico Giappone" [k4, pag. 196]. Si afferma quindi che 5000 anni fa esisteva una lotta simile al sumo nell'Africa settentrionale. Poi, 3500 anni dopo, quando la civiltà egizia era già scomparsa da tempo, la stessa arte è apparsa improvvisamente in Giappone. Altri 500 anni dopo, è apparsa in Europa e, allo stesso tempo, praticamente in tutti i principali paesi del Vicino e Medio Oriente. Per eliminare l'elemento miracoloso da questo processo, i commentatori “utilizzano” alcune tribù nomadi che, a quanto pare, durante i periodi di assenza di civiltà in un determinato territorio, conservavano gelosamente le conoscenze accumulate e le trasmettevano ai popoli5 .

Per me è piuttosto evidente che abbiamo a che fare con un sistema di addestramento dei soldati un tempo unitario, nato e perfezionato nel profondo di una cultura comune, quella dei militari professionisti che hanno attraversato le distese dell'Eurasia e lasciato tracce del loro passaggio nei territori conquistati. Questo processo non è stato troppo lungo e di certo non è stato caratterizzato da lacune secolari, periodi di oblio totale. Altrimenti sarebbe stato violato il principio fondamentale dell'addestramento, il cosiddetto principio delle tre “P”: sequenzialità, costanza e gradualità. Dopo il crollo dello Stato unitario, i suoi frammenti conservarono molte tradizioni, tra cui le usanze dell'addestramento militare e le tecniche di formazione dei guerrieri professionisti. Queste tradizioni continuarono a vivere tra le popolazioni locali anche dopo la scomparsa o l'assimilazione dei portatori originari di questa cultura.

Domanda da analizzare6. Esiste oggi una concezione storica che ammette l'esistenza di uno Stato medievale unico nel tempo e nello spazio, dall'Islanda al Giappone?

Va ribadito ancora una volta che le tecniche di lotta che oggi ci sembrano così naturali e alle quali siamo abituati, in realtà non sono così scontate. L'obiettivo di portare l'avversario al terzo punto ha senso solo in un'applicazione piuttosto ristretta (ne abbiamo già parlato all'inizio). Il principio stesso di costruzione del combattimento e i modi per ottenere la vittoria possono essere molto diversi. Ad esempio, né gli indiani dell'Amazzonia, né gli aborigeni australiani, né i neri africani hanno mostrato al mondo nulla di simile al kuresh o all'hapsagay. Le tribù che non rientravano nella zona “A” risolvevano il problema dell'autodifesa senza armi in modi piuttosto originali.

Ad esempio, nel sud dell'India era diffuso un tipo di combattimento chiamato Kalarippayattu. I praticanti di quest'arte erano gli abitanti dalla pelle scura del subcontinente, che vivevano qui ancora prima dell'arrivo degli Ariani (cioè molto, molto tempo fa). Cosa inventò questo antico popolo per vincere in un combattimento a mani nude? A quanto pare, le tecniche di combattimento a mani nude e con i piedi sono basate sull'imitazione degli animali (serpenti, leoni, pantere, tigri, elefanti, ecc.). I combattenti saltano l'uno davanti all'altro, si accovacciano, cercano di colpire con le dita alcuni punti dolenti del corpo dell'avversario, ecc. È davvero originale. È interessante notare che il trattato più antico sul kalarippayattu sarebbe stato scritto circa duemila e mezzo anni fa su foglie di palma (!?) ed è giunto fino ai nostri giorni. Qui, come si suol dire, non servono commenti. Credeteci o no.

In Vietnam era diffuso lo stile di combattimento corpo a corpo Kim-ke (gallo dorato). Questo stile, come si può intuire dal nome, si basa sull'imitazione di un gallo che combatte. Come si addice a uno stile di combattimento, è nato tra alcuni ribelli contadini. Per non dover dare lunghe spiegazioni ai suoi allievi, un certo maestro Nguén Ly si limitava a mostrare loro come colpisce e salta un gallo. Di conseguenza, la tecnica di questo combattimento è ricca di colpi con la testa (come se fosse il becco), colpi ampi con le mani aperte (come se fossero le ali), salti, ecc. Anche questo ha poco a che vedere con la lotta della zona “A”.

In Corea, nel periodo pre-mongolo, tra la popolazione locale predominavano le arti marziali di tipo percussivo. Il ssiram, invece, una lotta tradizionale con la cintura, con lanci ma senza colpi, fu introdotto in Corea proprio dai mongoli durante l'occupazione della penisola nel XIII secolo.

I cinesi che si opponevano alla conquista mongola inventarono lo wushu, che si praticava nelle zone montuose e difficilmente accessibili del Tibet, in monasteri remoti. Dopo l'instaurazione del potere dell'imperatore della dinastia Qing nel 1644, la guerra all'interno del paese continuò. I monaci dei monasteri tibetani crearono stili di combattimento e li insegnarono ai ribelli. Qualsiasi cosa poteva ispirare i monaci a creare un nuovo stile di wushu, ad esempio il combattimento tra una gru e una scimmia. Così nacque il famoso stile hip-gar. Il suo creatore vide che la gru colpì con precisione l'occhio della scimmia e creò l'arte del combattimento tra gli uomini. La tecnica dello wushu è molto varia e forse si basa su capriole, cadute, finte, colpi con le dita, rotazioni dei palmi delle mani, ecc. Non assomiglia affatto alla lotta a terra. A proposito, il gran numero di stili e scuole di combattimento in Cina, Corea e Giappone è probabilmente legato proprio alla lunga oppressione di questi territori da parte di stranieri.

Il tipo di combattimento più simile alla lotta della zona “A” è stato sviluppato in Europa, dove, presumibilmente fin dall'antichità, era diffusa la lotta classica, quella greco-romana e poi quella francese. Tuttavia, in passato i lottatori combattevano nudi e senza cintura. Inoltre, nella lotta greco-romana è vietato usare le gambe per attaccare e le gambe dell'avversario come oggetto di attacco. È difficile trovare una ragione per cui un guerriero in un combattimento reale dovrebbe privarsi di un arsenale così vasto come la lotta con le gambe. Dopotutto, è in gioco la propria vita. Probabilmente, la “lotta greco-romana” era semplicemente una serie di esercizi fisici per valutare la forza degli uomini, che non avevano nulla a che vedere con le arti marziali. Come, ad esempio, oggi la lotta con le braccia (arm wrestling) è in un certo senso una lotta, ma non ha nulla a che vedere con la vera autodifesa. Indirettamente, questa opinione è confermata dal fatto che, secondo alcune informazioni tratte dalla versione ufficiale della storia dei Giochi Olimpici, gli antichi spartani (che apparentemente amavano molto i vari tipi di attività fisica) non hanno mai partecipato alle Olimpiadi e, di conseguenza, alle competizioni di lotta greco-romana, ritenendo che ciò li distraesse dalla preparazione alla guerra vera e propria e che, in generale, lo “sport puro” fosse un'attività indegna di un guerriero. Tuttavia, bisogna ammettere che tutte le informazioni sui giochi olimpici dell'antichità, ampiamente diffuse oggi nelle opere più disparate di autori diversi, sono piuttosto contraddittorie e la loro attendibilità necessita di una seria verifica.

In altre zone al di fuori della zona “A”, non vediamo affatto arti marziali, oppure possiamo incontrare tecniche di colpi con gomiti, spalle, testa, tocchi che paralizzano completamente l'avversario o addirittura lo uccidono (? - Autore). Si tratta quindi di tecniche di combattimento fondamentalmente diverse da quelle utilizzate nella zona “A”. Ciò ci convince ancora di più dell'inefficacia della tecnica di lancio, su cui insistono alcuni esperti.

ANALISI DELLA GEOGRAFIA DELLE ARTI MARZIALI.

Ora osserviamo attentamente la zona «A». In questa zona, come abbiamo già sottolineato, erano diffusi tipi di lotta molto simili per principio di costruzione del combattimento e per tecnica. Tuttavia, si distinguono chiaramente territori in cui oggi non osserviamo più arti marziali «vive», o ne vediamo solo i miseri resti. È curioso, ma a tali territori vanno annoverate le terre oggi popolate dai popoli più inclini all'espansione nel recente passato: i turchi e i russi.

Forse in Russia non è mai esistita la lotta con la cintura, ma solo le risse tra contadini? A quanto pare sì. Oggi spesso troviamo informazioni su numerose ricerche che indicano che molto tempo fa esisteva una sorta di lotta russa con la cintura “in combattimento” e che "Mosca ama colpire con la punta"7 , che i druzhinniki (soldati professionisti) intrattenevano i principi russi combattendo con gli orsi, che il vecchio cosacco Ilia Muromets, protagonista di antiche saghe, combatteva professionalmente contro molti dei suoi nemici nel corso delle sue imprese. Tuttavia, possiamo oggi osservare la lotta russa, studiarla, valutare la tecnica che ha dato al mondo con i nostri occhi? No. È scomparsa8 . Sono stati fatti e continuano ad essere fatti tentativi per far rivivere questo patrimonio dei nostri antenati. Gli appassionati rovistano negli archivi, viaggiano per il paese, cercano, ma non trovano. Quindi, forse, non è mai esistita? Si può supporre che non esistesse una tecnica di combattimento dei villaggi e che chi colpiva più forte aveva ragione. Ma è possibile vincere contro un orso senza conoscere la tecnica del lancio? Praticamente impossibile. L'orso è un animale molto forte e pesante. Il più piccolo orso adulto pesa il doppio di un uomo di corporatura robusta. E se praticamente tutti i combattimenti finivano con la vittoria dell'uomo, significa che questi aveva sicuramente qualcosa da opporre alla bestia.

Già nel XVIII-XIX secolo questa lotta era molto popolare nel nostro Paese. Nel suo articolo dell'Enciclopedia di Berlino del 1794, G. Viet descrive così la lotta russa:

«I russi hanno l'abitudine di mostrare... la loro agilità e forza nella lotta. Essi... cercano di afferrare l'uno o l'altro e di atterrarlo, mettono i piedi l'uno contro l'altro, che è una delle tecniche principali per vincere l'avversario... Alcuni di questi lottatori possedevano una forza straordinaria, ma il loro modo di combattere non causava incidenti: non si riscontravano né fratture alle braccia o alle gambe, né contusioni gravi» [k10], pag. 402.

L'assenza di lesioni indica che già allora nella lotta russa esisteva una sorta di tecnica di sicurezza, ovvero metodi per proteggere il compagno e proteggersi. Inoltre, sembra che i lottatori si allenassero molto, poiché la partecipazione a combattimenti competitivi da parte di atleti non allenati avrebbe inevitabilmente portato a un alto numero di infortuni.

Nel 1847 l'etnografo A. Tereshchenko scriveva: «I lottatori esperti non usano la forza, ma l'agilità: l'atleta cerca di afferrare il suo avversario in modo tale che perda l'equilibrio, quindi può tranquillamente buttarlo a terra o lanciarlo come un giocattolo» [k11], pagg. 80-83.

Sbilanciare l'avversario prima del lancio è la forma più alta di preparazione tecnica, che indica chiaramente la presenza di una scuola di lotta di alto livello.

Il duello nella lotta con le cinture è descritto vividamente da M. Gorky (grande conoscitore della vita del popolo russo) nella sua opera “Il caso Artamonov”.

L'accademico I.I. Lepekhin, che viaggiò in Russia nel XVIII secolo, condusse persino un'analisi comparativa della lotta russa e di quella tatara (cioè fu oggetto di analisi).

Anche V.I. Dal ha confrontato la lotta tataro-baschira e quella russa, sottolineando che, a differenza dei tatari, ai russi è consentito afferrare, oltre alla cintura, anche il risvolto della veste (vorotok)9 .

Tuttavia, ci sono motivi sufficientemente numerosi e validi per ritenere che la lotta russa con le cinture fosse un fenomeno molto diffuso già nel XVIII-XIX secolo.

Tuttavia, nei territori dell'Impero russo, i fondatori del sambo, che all'inizio del XX secolo raccolsero e descrissero le migliori tecniche delle arti marziali nazionali, trovarono “vive” principalmente solo le arti marziali nazionali dei popoli dell'Asia centrale. Siamo costretti a concludere che l'arte marziale russa è scomparsa proprio dove e quando la civiltà europea, giunta in Russia e diffusasi qui dal XVII al XIX secolo, ha vinto la lotta armata. Fino ai giorni nostri, le antiche arti marziali sono sopravvissute solo dove gli europei illuminati sono arrivati relativamente tardi (dopo la metà del XIX secolo) o in seguito a un'annessione incruenta. Come, ad esempio, nel caso della Georgia, che si è unita all'Impero russo dei Romanov non a seguito della conquista dei suoi territori, ma volontariamente, di propria iniziativa. Elenchiamo i territori della Russia dove si sono conservate le antiche forme di lotta nazionale:

Kazakistan (annesso all'Impero russo nel 1822-1854);

Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan (annessi all'Impero russo dopo il 1873);

Georgia (annessa all'Impero russo nel 1801, tuttavia senza conquista);

Altre regioni del Grande Caucaso (annesse all'Impero russo dopo il 1859);

Mongolia (sotto l'influenza della Russia dal 1900 al 1914).

Nel Caucaso settentrionale, invece, dove ci furono guerre piuttosto sanguinose e fu conquistato con la forza, le arti marziali sono rimaste solo un ricordo, anche se le popolazioni indigene amano ancora molto combattere, praticando praticamente tutti gli sport legati alle arti marziali.

È molto strano, inoltre, che la “vecchia” Europa abbia dato un contributo così modesto allo sviluppo delle arti marziali. Nel Medioevo, le guerre in Europa non erano meno numerose che in Asia, ma le arti marziali europee erano praticate solo da straccioni come i francesi che praticavano il savate e i contadini russi che combattevano a pugni durante le feste (per non fare altro). Naturalmente, ci possono essere diversi punti di vista. Si può spiegare questo fatto con il fatto che i militari professionisti europei hanno seguito una strada diversa, ovvero hanno aumentato il loro potenziale militare non attraverso l'auto-perfezionamento, ma attraverso i progressi tecnologici del loro tempo: armature pesanti e armi moderne. Naturalmente, con armature pesanti è difficile dimostrare un'alta tecnica di combattimento. Forse era proprio così. Si può anche supporre che gli europei occidentali fossero semplicemente incapaci di creare sistemi simili o non volessero crearli per ragioni incomprensibili. Tuttavia, si ritiene che nei territori degli antichi inglesi e degli antichi svizzeri esistessero un tempo dei tipi di lotta propri. Tuttavia, oggi l'interesse per queste arti è svanito e, solo con grande desiderio, è possibile vedere dal vivo la vecchia lotta svizzera con la cintura schweizerstich, conservata nelle montagne alpine difficilmente accessibili e nella zona più remota d'Europa, l'Islanda.

Tuttavia, è possibile anche un'altra variante. I sistemi di combattimento europei esistevano davvero, erano diffusi e costituivano patrimonio della classe militare in Europa così come in altre parti del mondo, ma in un determinato momento storico i detentori di quest'arte scomparvero, portando con sé nel nulla le loro conoscenze e abilità. Ricordiamo che proprio dove oggi non vediamo forme di lotta nazionale, ma ne abbiamo solo ricordi, si sono verificati cataclismi sociali radicali legati al cambiamento dell'ordine sociale e alla distruzione dei clan militari ereditari. Nel XVII secolo, la Riforma protestante cambiò radicalmente il volto dell'Europa, terrorizzando i contemporanei con l'entità del sangue versato e le distruzioni. La popolazione europea (dove oggi non vediamo un numero significativo di arti marziali) si ridusse di diverse volte. Nel territorio della Russia moscovita (dove morì un hobby un tempo molto popolare come la lotta) nel XVIII secolo i Romanov, ormai consolidati, misero definitivamente fine ai “residui del passato” nella religione, nella storia, nella lingua, nei costumi, ecc. Con il ferro rovente, in senso proprio e figurato, bruciarono la vecchia élite pre-romanoviana, tagliarono le teste ai tiratori, cacciarono ai margini del paese i cosacchi (casta militare professionale) e nel 1775 sconfissero e abolirono la Zaporozhye Sich. Nello stesso periodo, dopo la sconfitta delle truppe di Pougachev, i Romanov sconfissero il regno siberiano - la Grande Tartaria, sul cui territorio furono probabilmente messe in atto repressioni su larga scala10 . In Turchia (dove era molto popolare, e ora conduce un'esistenza miserabile la lotta del Güreş) nel XIX secolo, nel corso di una sola notte, fu distrutta la classe militare dei Giannizzeri11 , professionisti slavi che decidevano l'esito di quasi tutte le grandi battaglie dalla parte dell'Impero Ottomano, guerrieri che, a quanto pare, erano i principali detentori della tecnica di lotta. In Egitto (dove, a giudicare da antichi disegni, un tempo esisteva la lotta con la cintura, poi scomparsa) nel 1811 fu sterminato il corpo militare dei mamelucchi, composto da combattenti della Russia meridionale che combattevano solo per un unico obiettivo: vincere o morire con onore in battaglia. In Giappone, la lotta alla cintura dell'orda (cioè dei samurai) ebbe un po' più di fortuna. Il fatto è che, data la lontananza dell'arcipelago giapponese dall'Europa ribelle e riformatrice, gli europei illuminati ebbero bisogno di alcuni decenni per distruggere la casta dei samurai dopo aver sterminato i resti dei clan europei e asiatici dell'Orda. Fortunatamente, ciò avvenne in tempi relativamente recenti, nel XIX secolo, e i ricordi di questo evento sono rimasti piuttosto vividi. Tuttavia, anche qui, se l'opinione dell'imperatore giapponese nel 1885 fosse stata diversa, oggi, guardando le immagini del mondo del sumo del XVIII secolo, ascolteremmo sicuramente i commenti degli “esperti” che direbbero che si tratta di disegni millenari di una lotta scomparsa da tempo. Ne parleremo più avanti.

DOVE CERCARE LE ORIGINI.

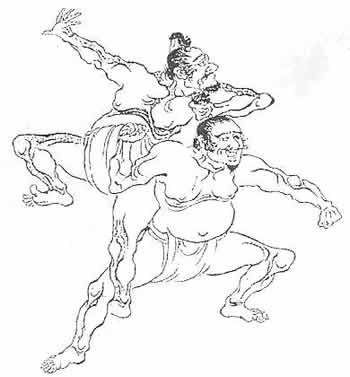

Queste persone assomigliano ai giapponesi moderni?

Nel frattempo, Nominosukun e Taimanokehai,

i pretendenti al primo trono imperiale del Paese del Sol Levante,

stanno combattendo. Antica incisione. Tratto da [k4], pag. 197.

In tempi antichi, dove gli adepti di molte arti marziali fanno risalire le origini delle loro discipline, in questi territori esistevano imperi, principati, khanati, khaganati e sultanati. Passarono i secoli, gli imperi sembravano morire, al loro posto apparivano nuovi stati. Alcuni popoli ne sostituivano altri, portando con sé nuove fedi, lingue e costumi. Lo stile di vita cambiava radicalmente, ma la lotta durante questi millenni sembrava rimanere una formazione culturale molto stabile. Ci vogliono far credere che fosse rimasta immutabile. Ad esempio, nella pianura del Caspio, dove le tradizioni di lotta sono particolarmente forti ancora oggi e dove si praticano molti tipi di Kuresh molto simili tra loro, nel corso di duemila anni (il minimo che si attribuisce alla maggior parte delle arti marziali con cintura) sono passati gli antichi persiani, i Unni, i Khazari, gli Arabi, i Selgiuchidi, i Karakhanidi, i Mongoli-Tartari, i Turchi-Ottomani, i Russi. Tutti questi popoli molto diversi tra loro non avrebbero cambiato il modo di combattere sviluppato nei territori conquistati. Tuttavia, questo è strano. Nella storia recente, ad esempio, è ben nota la tendenza a “eliminare” le arti marziali tradizionali dopo la conquista di un territorio da parte dei nuovi conquistatori. Così hanno fatto gli spagnoli, gli inglesi, i francesi e i portoghesi nelle loro colonie. I mongoli, i giapponesi e i manciù proibivano il porto d'armi e l'attività delle scuole di arti marziali per la popolazione locale nei territori conquistati nel Medioevo. Pertanto, a mio parere, oggi non possiamo vedere arti marziali conservate fin dall'antichità in un territorio in così rapido sviluppo come l'Asia centrale. Quello che vediamo oggi sono i resti di arti marziali apparse dopo o durante le ultime conquiste. Poiché la lotta alla cintura è molto probabilmente un prodotto della scienza militare, questi tipi di arti marziali furono probabilmente introdotti dai reggimenti degli ultimi conquistatori di questi territori. La sorprendente somiglianza di queste arti marziali fa pensare che si trattasse di reggimenti di un unico esercito. Quale esercito conquistò per ultimo questi vasti territori? Si scopre che il confine tra le culture “combattive” e ‘aggressive’ (confine della zona “A”) è molto vicino al confine della Grande Tartaria del XVIII secolo, raffigurato nell'atlante francese del 1787 e nell'Enciclopedia Britannica dello stesso periodo (vedi le opere di A.T. Fomenko e G.V. Nosovsky). Dopo l'inizio del XIX secolo, le terre elencate non facevano più parte di un unico Stato. La Grande Tartaria si formò a seguito delle campagne mongole medievali. Questo significa forse che le campagne tartaro-mongole “diffusero” la lotta con la cintura in tutta l'Eurasia? Laddove i mongoli non sono stati (o non si sono fermati), cioè al di fuori della zona “A” da noi individuata, vediamo arti marziali davvero originali, basati su un principio diverso di combattimento e di conquista della vittoria12 .

Tuttavia, nella storia dell'origine delle arti marziali da terra di alcuni popoli, sono rimaste INDIZI DIRETTI che indicano che tali arti marziali furono introdotte da alcuni conquistatori. Solo che oggi questi fatti sono stati sparsi nella cronologia di Scaligero su un arco temporale di oltre 3000 anni. Qualcosa è arrivato in Asia durante l'invasione di Alessandro Magno alcuni secoli prima dell'era volgare, qualcosa durante l'invasione dei mongoli nel XIII secolo, qualcosa è stato portato dai turchi nel XIV e XV secolo. La mia opinione è che la lotta con la cintura fosse diffusa in Eurasia durante la più grande conquista, che secondo la Nuova Cronologia fu la rapida crescita ed espansione dello Stato mongolo-tataro all'inizio del XIV secolo, che portò alla nascita della Grande = “Mongola” del XIV-XVI secolo. La tecnica di lotta era conservata e affinata, di norma, dalla classe militare dell'Orda, che governava i territori conquistati del Grande Impero. Forse, in seguito l'amore per la lotta passò anche agli abitanti locali, che assistevano ai tornei dell'Orda e dei cosacchi e cercavano di imitare i guerrieri forti.

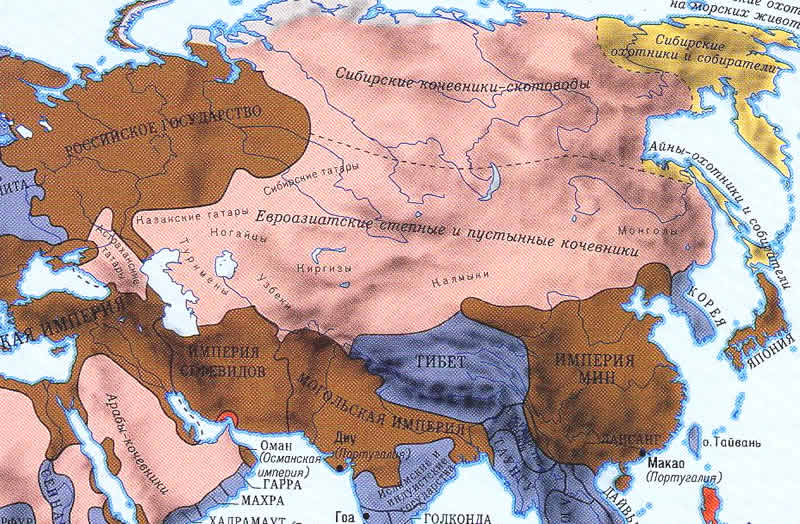

Mappa tratta da un Atlante francese del 1754. Tratto da [k8], pag. 641. Confrontare il territorio della Grande Tartaria con il territorio della zona “A”. È interessante notare che negli atlanti storici moderni queste stesse terre non sono indicate come un unico Stato, ma “cedute” a tribù di nomadi e allevatori (vedi figura sotto).

Mappa dell'Eurasia del XVII-XVIII secolo tratta dall'Atlante di Storia Universale di J. Heywood (2004).

Lo storico B. Gorbunov, nel suo articolo “La lotta con la cintura”, pubblicato sulla rivista “Russkij stil” n. 1/94, osserva giustamente che la diffusione della lotta con la cintura tende a diminuire nelle regioni più settentrionali della Russia. Il picco della sua popolarità nel passato relativamente recente si è verificato nel Volga, nel sud della Russia, negli Urali meridionali, nella Siberia occidentale e nel sud dell'Ucraina. Ciò significa forse che queste regioni sono state un tempo il nucleo di nascita e successiva diffusione della lotta con la cintura?

Domanda da analizzare. Chi sono i mongolo-tatari, da dove vengono, quale lingua parlavano e chi sono oggi i loro discendenti?13

IL SUMO.

Tuttavia, torniamo al sumo, come esempio estremamente significativo e vivace. Cosa sappiamo oggi di questo interessante sport da combattimento?

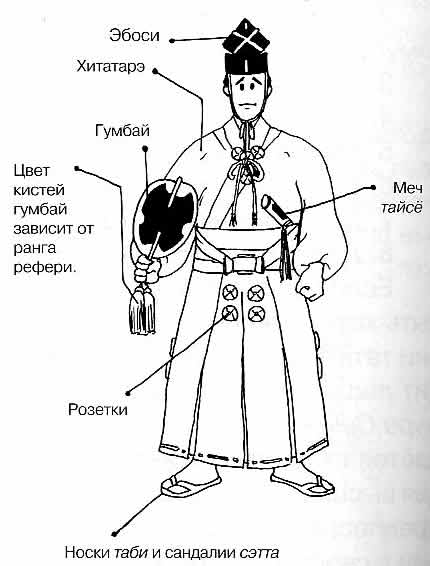

Secondo la versione più accreditata, il sumo giunse nelle isole giapponesi dalla Cina e dalla Mongolia. Fu introdotto da alcune tribù nomadi nel periodo preistorico. La storia del Giappone come Stato è indissolubilmente legata al sumo. Il capostipite del sumo è il dio Nomi no Sukune. Secondo la leggenda, il primo imperatore del Giappone fu determinato in un incontro di sumo. A proposito, ancora oggi i grandi campioni di sumo ricevono gli onori riservati ai membri della famiglia imperiale. Questo tipo di lotta non solo esisteva nell'epoca di un popolo scomparso, che ha lasciato sul territorio dell'arcipelago i monumenti della cosiddetta cultura dei tumuli, ma era anche parte integrante della vita della classe sociale più alta. Sculture in argilla raffiguranti lottatori sono state rinvenute negli scavi dei tumuli, luoghi di sepoltura dei nobili governanti dell'antichità insieme alle cose più importanti che possedevano in vita. Successivamente, il sumo è diventato una delle tre parti della preparazione dei guerrieri, insieme all'equitazione e al tiro con l'arco. Ecco perché la spada è ancora oggi un attributo indispensabile dell'abito cerimoniale del lottatore e del giudice, e i vincitori del torneo ricevono un arco, una freccia e una corda per il primo, secondo e terzo posto rispettivamente.

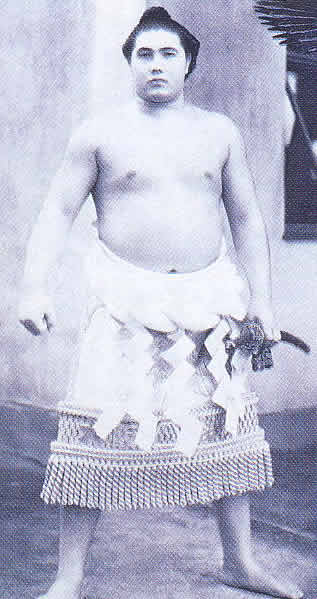

Lo shogun, il capo militare supremo, era presente di persona ai tornei di sumo per valutare l'addestramento dei samurai. Si dice che per circa 1500 anni il sumo non avesse regole e che queste furono introdotte solo nel XVII secolo. Si ritiene che il XVII, XVIII e la prima metà del XIX secolo siano stati il periodo d'oro del sumo. Il sumo prosperava. Venivano tenuti registri statistici dettagliati dei risultati dei tornei (bazuki) e dei grandi campioni, Yako-zun. Le dimensioni dei primi campioni sono impressionanti: secondo gli standard europei moderni sono più che imponenti, ma per gli abitanti del Giappone di quei secoli erano semplicemente dei giganti. Non sorprende che molti dei primi campioni siano stati canonizzati come divinità.

La treccia sulla sommità del capo – Tëmagë –

è un attributo indispensabile del samurai - rikishi,

che risale a un lontano passato.

Si ritiene che nella treccia sia nascosta

la forza del guerriero e che, una volta tagliata,

il guerriero cessi di essere un rikishi, ovvero un lottatore.

Tuttavia, arriva il famoso anno 1868 nella storia del Giappone, l'anno della restaurazione Meiji. Il Paese viene invaso da europei illuminati e viene distrutta la classe dei samurai, i guerrieri professionisti. Per il sumo iniziano i tempi bui. Gli occupanti-riformatori chiedono che il sumo venga vietato per legge come residuo barbaro del feudalesimo [k4], pag. 209. Solo dopo lunghi 17 anni di riflessioni, nel 1885 l'imperatore Meiji decise di preservare il sumo e permise lo svolgimento di un torneo dimostrativo. Se la decisione dell'imperatore fosse stata diversa, probabilmente non sapremmo nulla del sumo, se non che esisteva come la lotta russa “in mischia” o quella antica egiziana con le cinture. Sembra che qualcosa ci fosse, ma è difficile dire cosa.

Praticamente privato del suo principale veicolo, ovvero i guerrieri professionisti, il sumo divenne patrimonio del popolo. Non sorprende che in questo periodo l'altezza media dei lottatori sia diminuita drasticamente. Dopo le notizie sui giganti alti due metri dell'epoca Edo, è piuttosto divertente scoprire che dopo la rivoluzione del 1868 fino al 1910, nel sumo non era raro vedere atleti del peso di 52 kg e alti meno di 164 cm. Cioè, le dimensioni medie della popolazione indigena delle isole dell'epoca.

È proprio l'era Meiji (1868-1924) che ha dato origine a tutti i record di bassa statura tra i rikishi (lottatori di sumo): Tamatsubaki Kentaro – 158 cm, Kohitachi Yutaro – 158 cm, Ryogoku Kadenosuke – 159 cm. Anche i lottatori più leggeri appartenevano a questo periodo (e solo a questo!): Koyogawa Koichi – 71 kg, Fujimidake Toronasuke – 71 kg, Tamatsubaki Kentaro – 73 kg, Kiryuzan Raikichi – 73 kg. A titolo di confronto, riporto i dati relativi ai rikishi più alti. Tutti vissero fino al 1868. Ikedzuki Geitatzaemon – 229 cm (anno 1830), Odzora Shikizaemon – 228 cm (anno 1820), Ryumon Kogoro – 226 cm (anno 1820), Shyakagatake Kumoemon – 223 cm (anno 1760). E questi sono solo i dati documentati. Anche se sono esagerati, riflettono comunque chiaramente l'enorme vantaggio in termini di statura di coloro che salivano sul dohyo (il ring) rispetto a coloro che assistevano e descrivevano tutto. Nei tempi antichi (di cui non sono rimaste tracce, ma solo leggende orali) si riteneva anche che i lottatori fossero incredibilmente grandi. A mio avviso, non si tratta semplicemente di un lungo e graduale declino dell'antropometria dei lottatori, ma di una sostituzione rivoluzionaria dell'intero genotipo dei rikishi proprio nel breve periodo della distruzione dei samurai. È quindi possibile che i samurai non fossero semplicemente persone di grossa stazza provenienti dalla popolazione locale, ma una classe sociale etnicamente completamente diversa all'interno della società giapponese.

Per cui, riassumendo brevemente, si può concludere che il sumo è arrivato in Giappone dall'estero. È stato introdotto da un popolo molto alto, di tipo europoide, che costruiva tumuli per i propri sovrani defunti, amava l'equitazione, tiro con l'arco e spade a lama singola, portava baffi praticamente, amava i cappelli lunghi e neri, portava sulla testa rasata una lunga ciocca di capelli - l'oselets (guardate attentamente il disegno antico) e amava lottare, facendo lanci che ricordano molto le immagini nelle antiche tombe egizie.

Dopo aver vinto il combattimento, il guerriero vincitore ringraziava i tre dei (la Trinità cristiana?) con un gesto a forma di croce. In seguito, questo popolo conquistatore scomparve o si fuse con la popolazione locale, ma lasciò ai propri discendenti l'arte del sumo come eredità del proprio soggiorno nel paese. Questa arte divenne molto popolare, presumibilmente 1500 anni dopo, tra i grandi guerrieri samurai, che finalmente inventarono delle regole e conservarono gelosamente le tradizioni consolidate. Dopo l'abolizione della classe dei samurai, il sumo divenne patrimonio comune e oggi chiunque può praticarlo come sport.

Si potrebbe obiettare che in altri disegni del XVIII-XIX secolo i rikishi sembrano chiaramente dei giapponesi contemporanei. E in generale sono così caratteristici che è impossibile confonderli con gli europei. Tuttavia, citerò solo un esempio. Guardate questa vecchia fotografia, che ritrae uno dei più grandi lottatori di sumo di tutti i tempi, vincitore di 32 tornei (record ancora imbattuto), Koki Taiho. Alto 187 cm, peso 150 kg. Quanto è misterioso, quanto è giapponese lo spirito che emana dallo shikona (soprannome da combattimento) Taiho. Questo guerriero con la spada giapponese in mano ha un aspetto tipicamente giapponese. Se non fosse una fotografia, ma, ad esempio, un disegno del XVIII o XIX secolo con la sola didascalia “Koki Taiho - grande campione di sumo”, probabilmente saremmo rimasti prigionieri delle illusioni suggerite dagli attributi esteriori, senza credere che davanti a noi c'era Koki Markianovich Borishko14 , figlio di un ufficiale russo (o, se preferite, ucraino) fuggito in Giappone dopo la sconfitta dell'Orda Bianca in Estremo Oriente. In ogni caso, è un giapponese non meno “giapponese” dei personaggi di questo antico dipinto su seta giapponese della metà del XIX secolo “Duello di sumo nel castello di Edo alla presenza del 13° shogun” [k4], pag. 202.

Le immagini riportate di seguito raffigurano rappresentanti di clan militari di popoli apparentemente molto diversi tra loro. L'unica cosa che dovrebbe accomunarli è la professione. Tuttavia, emerge che, oltre a questo, utilizzavano le stesse tecniche di combattimento, amavano armi e abiti simili e spesso parlavano la stessa lingua15 . Notate il dettaglio piuttosto insolito dell'abbigliamento del giannizzero turco: la cintura che si trasforma in un grembiule. Accanto è raffigurato il discendente del suo collega samurai proveniente dal lontano Giappone, vestito con il keso-mawashi, ovvero anch'egli con una cintura-grembiule. Qui c'è un samurai che non si è tolto gli indumenti superiori. Oggi è così che appare un giudice. Confrontate queste immagini. Non dimenticate che il Giappone non solo è molto lontano dalla Turchia, ma è rimasto per diverse centinaia di anni dietro la “cortina di ferro” e si ritiene che abbia conservato e conservi ancora le tradizioni ancestrali.

Samurai completamente vestito con l'abito da cerimonia. Oggi è così che appare un giudice di sumo. Da notare che l'accessorio indispensabile dell'abito, come da tradizione, è la cintura con la spada infilata sotto, chiamata taisho. Tratto da [k4], pag. 42.

Giannizzero in abito da parata. Si noti un dettaglio piuttosto insolito dell'abbigliamento dei giannizzeri turchi: la cintura che si trasforma in un grembiule. Tratto da [k3], pagina 5.14.

Samurai (lottatore di sumo) che si è tolto gli indumenti superiori ed è rimasto in keso-mawashi, ovvero con indosso solo un grembiule-cintura. Il grembiule dei rikishi ricorda molto quello indossato dai giannizzeri sotto gli indumenti superiori (immagine a sinistra).

Zahiruddin Muhammad Babur. Discendente di Tamerlano, figlio di Gengis Khan. Grande guerriero dell'Asia centrale tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Indossa una cintura come elemento di abbigliamento. Alla cintura è infilato un coltello. Da notare che la cintura ha un grembiule dello stesso materiale. L'autobiografia di Babur, “Baburnama”, è spesso paragonata alle “Memorie” di Giulio Cesare. Conquistò l'India settentrionale, l'Afghanistan e il Pakistan.

Tratto da [k2], pag. 21.

Giannizzero in abiti tradizionali. Dipinto di Giovanni Brindesi, inizio XIX secolo. Da notare la sorprendente somiglianza con l'abbigliamento dei samurai nella colonna seguente. Pantofole, pantaloni alla turca, kimono allacciato sul petto...

Tratto da [k15] pag. 295.

L'antica forma tradizionale dello yobidashi era quella di giudice-informatore nel sumo. Tuttavia, lo yobidashi divenne un informatore a tutti gli effetti solo nel XVIII secolo. Prima di allora era anche un goji, ovvero il giudice principale. Questo samurai annunciava all'imperatore o allo shogun i nomi dei partecipanti alla competizione. Tratto da [k4] pag. 50.

Ingrandimento di un frammento di un'antica incisione raffigurante gli spettatori di un torneo di sumo, già riportata sopra.

I copricapi di questi spettatori non ricordano forse quelli dei giannizzeri nella colonna di sinistra?

Tratto da [k4] pag. 56.

Forse questi popoli non sono poi così diversi come gli storici cercano di farci credere oggi.

CONCLUSIONI.

Quindi, riassumendo quanto detto, si può concludere che l'area di diffusione dell'arte della lotta con la cintura è quella in cui un tempo regnava una cultura militare unitaria. Essa era diffusa in molte terre dell'Eurasia e dell'Africa durante il periodo di massimo splendore e espansione della Grande Tartaria. I frammenti di questo enorme stato sono sopravvissuti fino alla fine del XVIII secolo nelle vaste distese della Siberia, dell'Asia centrale, del Vicino e dell'Estremo Oriente. I confini della zona “A” da noi scoperta risultano vicini ai confini originari del Grande Impero Mongolo del XIV-XVI secolo, la cui esistenza è stata scoperta dalle ricerche di A.T. Fomenko e G.V. Nosovsky. Dopo il crollo del gigantesco Grande Impero del XIV-XVI secolo, i suoi frammenti conservarono la tecnica della lotta con la cintura, un patrimonio vitale per i guerrieri. In alcune zone, dove i popoli dell'Europa occidentale dell'epoca della Riforma penetrarono con la forza delle armi e dove i clan militari dell'Orda (principali detentori dell'arte della lotta) furono sterminati, la lotta rimase solo un ricordo o sopravvive in forma molto distorta. In altri luoghi, invece, la lotta dell'Orda è ancora oggi l'attività preferita della popolazione e, come un filo, collega i tempi, collega le epoche di civiltà diverse: quella “pre-riforma” e quella “post-riforma”.

Per cui, praticando oggi il sumo “antico ed esotico”, è possibile che stiamo facendo ciò che amavano fare i nostri antenati più recenti. Osservando le pareti delle piramidi egizie, contempliamo le tecniche del tutush, la lotta preferita dei popoli del Caucaso settentrionale, immortalate nella pietra. E i fondatori del sambo, riunendo le arti marziali nazionali in un unico sistema, hanno semplicemente ricreato ciò che già esisteva in Eurasia e in Africa (circa 150 anni prima di loro), incollando i frammenti di quella che un tempo era una cultura unitaria di addestramento dei guerrieri, l'arte unificata del combattimento corpo a corpo.

RIFERIMENTI.

[k1] - Materiali informativi "Sullo sviluppo della cultura fisica e dello sport a Mosca". 2004[k2] - Rivista su di te e sul tuo popolo - "National" n. 4, luglio 2004

[k3] - Heywood J. con la partecipazione di Catchpole B., Hall S., Barratt E. "Atlante di storia mondiale" AST-Astrel Mosca, 2004

[k4] - Ivanov O. "Sumo: tradizioni viventi dell'antico Giappone". Style MG, 2004