Часть 2.

НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ КИТАЯ.

Глава 7.

ВЕЛИКОЕ = "МОНГОЛЬСКОЕ" ЗАВОЕВАНИЕ ЯПОНИИ.

1. ВОЕННАЯ КАСТА ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ - ЭТО ПОТОМКИ ОРДЫНСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ ЯПОНИИ XIV-XV ВЕКОВ.

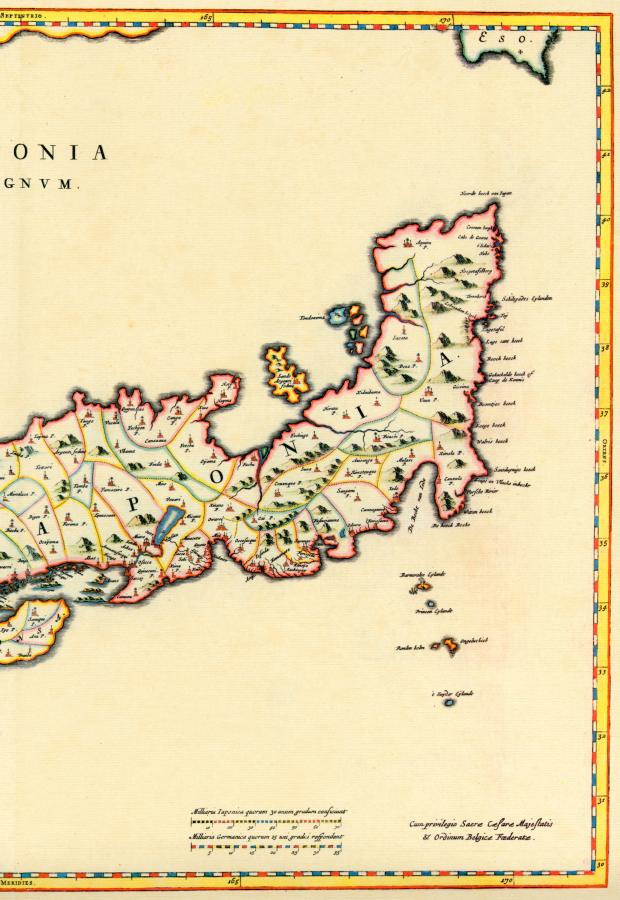

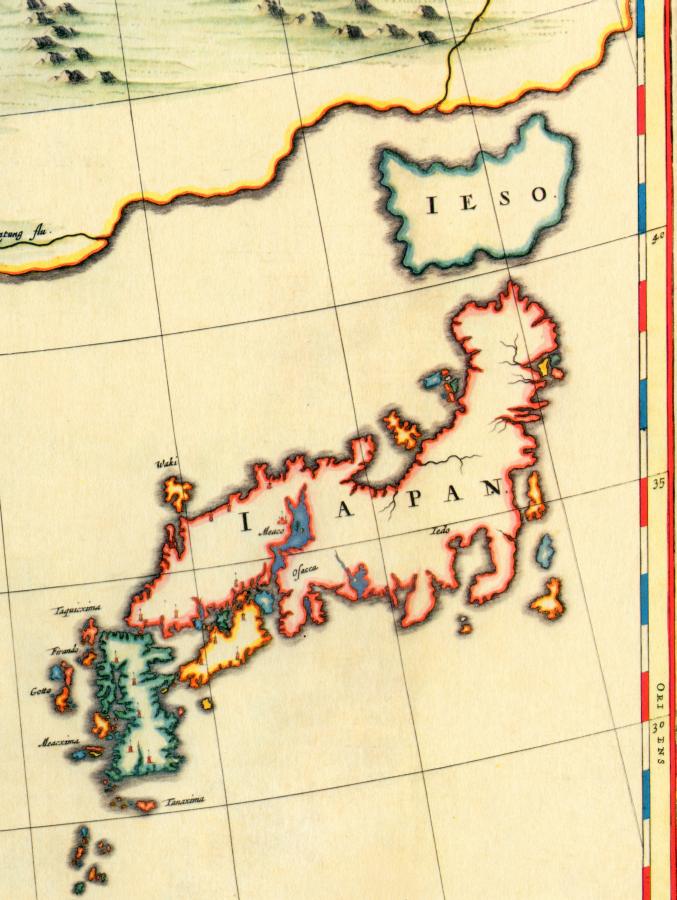

Выше мы уже приводили данные, свидетельствующие в пользу идеи, что Япония также была колонизирована Русью-Ордой в эпоху великого = "монгольского" завоевания. Военное правление самураев = самарийцев = самарцев было, скорее всего, правлением Орды, установившимся на Японских островах после их завоевания. В частности, как мы уже отмечали, именно сюда затем переместились многие ордынцы из Московской Тартарии и северо-запада Америки после разгрома "Пугачева" во второй половине XVIII века. Сохранились ли какие-либо следы "монгольского" завоевания Японии? Да, следы есть. Обратимся к старым картам Японии. Например, к карте Японии в известном атласе Джона Блау, опубликованном, как считается, в 1655 году [1035]. См.рис.7.1 и рис.7.2

и рис.7.2 .

.

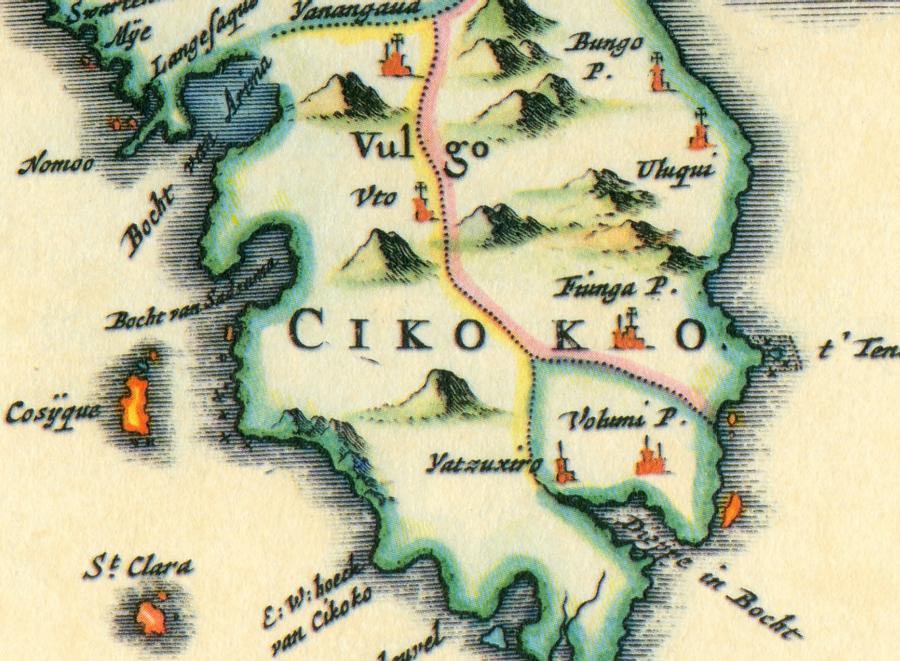

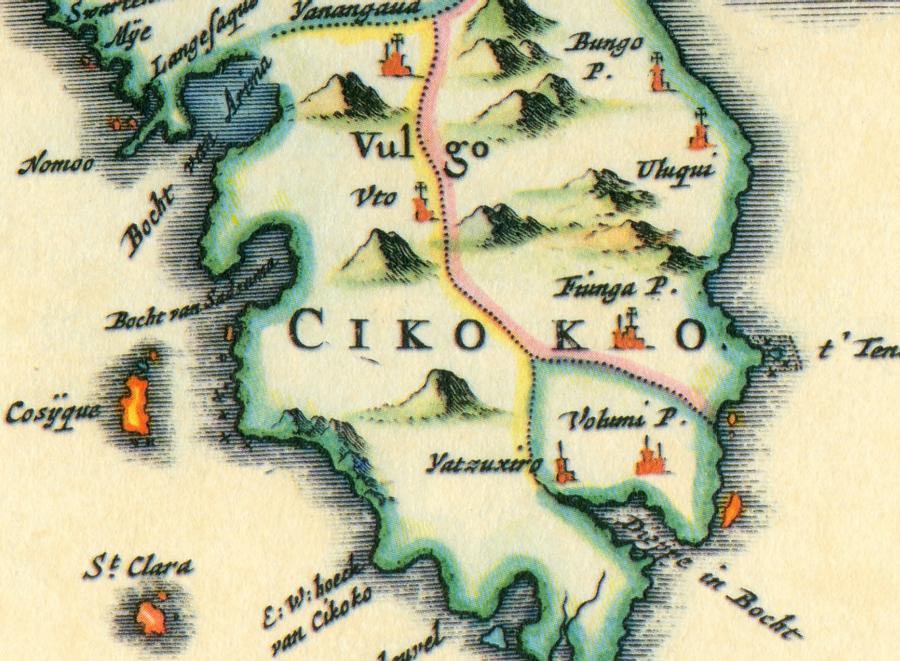

На юге Японии мы видим два острова, называющиеся одинаковым словом GOTTO. Вероятно, это название произошло от имени ГОТЫ, рис.7.3 .

.

Недалеко от этих островов мы видим остров под названием COSY"QUE, то есть, вероятно, КАЗАКИ, рис.7.4 . Сегодня этот остров называется КЮСЮ [507], карта 97-98. Название КАС или КАЗ является лишь слегка искаженным названием ГУЗ, обозначавшим КАЗАКОВ.

. Сегодня этот остров называется КЮСЮ [507], карта 97-98. Название КАС или КАЗ является лишь слегка искаженным названием ГУЗ, обозначавшим КАЗАКОВ.

Недалеко, на большем острове, присутствует название VULGO. Вероятно, от слова ВОЛГА или ВЛАГА, влажный, рис.7.5 .

.

Рядом крупными буквами написано CIKOKO, рис.7.5 . Сразу вспоминаем очень похожее старое название Шотландии, а именно - СКОКИЯ, см. "Тайна русской истории", гл.3-6. Название СКОКИЯ или СИКОКО могло произойти от слова СКОК, СКАКАТЬ. Таким именем могли называть всадников, казаков. Название известного японского города ОСАКА тоже могло получиться из слова КАЗАКИ. Название CIKOKO уцелело и на современной карте Японии: один из крупных Японских островов до сих пор называется СИКОКУ [507], карта 97-98.

. Сразу вспоминаем очень похожее старое название Шотландии, а именно - СКОКИЯ, см. "Тайна русской истории", гл.3-6. Название СКОКИЯ или СИКОКО могло произойти от слова СКОК, СКАКАТЬ. Таким именем могли называть всадников, казаков. Название известного японского города ОСАКА тоже могло получиться из слова КАЗАКИ. Название CIKOKO уцелело и на современной карте Японии: один из крупных Японских островов до сих пор называется СИКОКУ [507], карта 97-98.

Название известного японского города Киото, старой столицы Японии, практически совпадает с названием КИТИЯ, или КИТАЙ, или СКИФИЯ. Между прочим, название новой столицы Японии - города ТОКИО, при обратном прочтении превращается в КИОТО. По-японски, слова ТОКИО и КИОТО состоят каждое из двух иероглифов и отличаются лишь их порядком. При одном порядке иероглифов получается КИОТО. Когда их поменяли местами, получилось ТОКИО. Напомним, что столицу Японии перенесли из Киото в Токио.

Название японского города НАГОЯ могло появиться на Японских островах как след известной НОГАЙСКОЙ Орды. Казаки-Ногайцы, надо полагать, тоже участвовали в завоевании Японских островов.

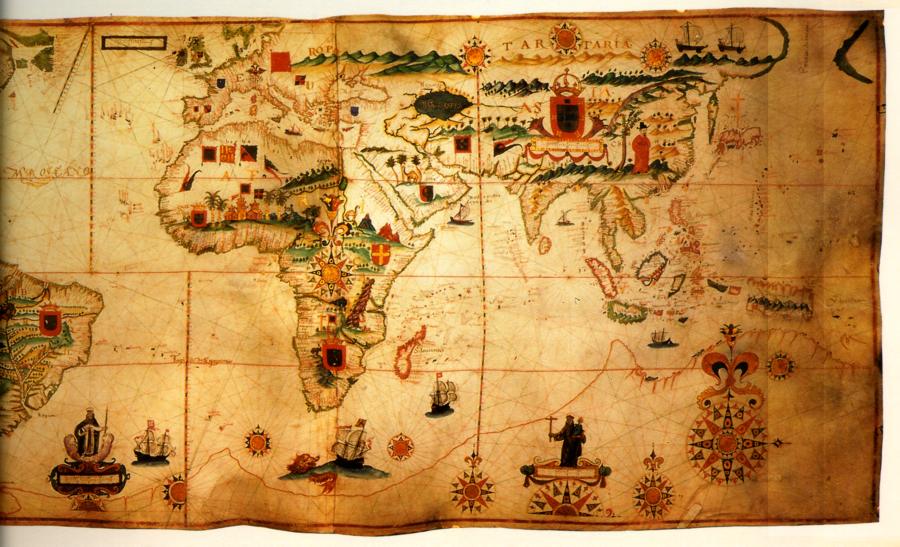

Обратимся теперь к другой старой карте, якобы 1623 года, изготовленной в Португалии [1027], карта 14. См.рис.7.6a , рис.7.6b

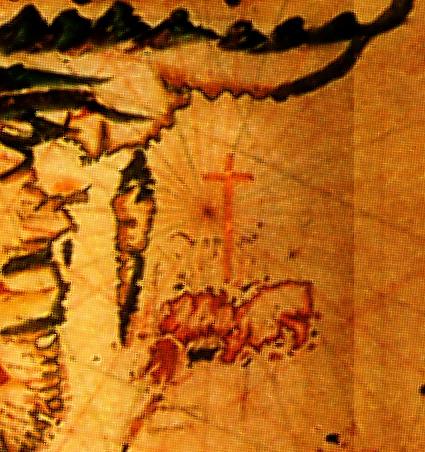

, рис.7.6b . Сразу обращает на себя внимание изображение Японских островов. НА ЭТИХ ОСТРОВАХ ВЫСИТСЯ ГИГАНТСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ! См. рис.7.7

. Сразу обращает на себя внимание изображение Японских островов. НА ЭТИХ ОСТРОВАХ ВЫСИТСЯ ГИГАНТСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ! См. рис.7.7 и рис.7.8

и рис.7.8 . Совершенно очевидно, что крест относится именно к Японии. Основание креста помещено прямо на Японских островах. От него во все стороны исходят лучи света. Таким образом, мы сталкиваемся с поразительным для скалигеровской истории обстоятельством. Оказывается, по мнению составителей португальской карты 1623 года, в первой половине XVII века ЯПОНИЯ БЫЛА ХРИСТИАНСКОЙ СТРАНОЙ. Сегодня ни о чем подобном скалигеровская история нам почему-то не рассказывает. Тот факт, что в XVII веке Япония была христианской, прекрасно объясняется нашей реконструкцией, согласно которой в начале XVII века в Японии все еще правила военная династия самураев = самарийцев = самарцев, то есть "монголов", выходцев из Руси-Орды. На шлемах которых красовались ОСМАНСКИЕ ПОЛУМЕСЯЦЫ. В то время они были христианами. Фотографии самурайских полумесяцев на шлемах средневековых самураев приведены на рис.7.9

. Совершенно очевидно, что крест относится именно к Японии. Основание креста помещено прямо на Японских островах. От него во все стороны исходят лучи света. Таким образом, мы сталкиваемся с поразительным для скалигеровской истории обстоятельством. Оказывается, по мнению составителей португальской карты 1623 года, в первой половине XVII века ЯПОНИЯ БЫЛА ХРИСТИАНСКОЙ СТРАНОЙ. Сегодня ни о чем подобном скалигеровская история нам почему-то не рассказывает. Тот факт, что в XVII веке Япония была христианской, прекрасно объясняется нашей реконструкцией, согласно которой в начале XVII века в Японии все еще правила военная династия самураев = самарийцев = самарцев, то есть "монголов", выходцев из Руси-Орды. На шлемах которых красовались ОСМАНСКИЕ ПОЛУМЕСЯЦЫ. В то время они были христианами. Фотографии самурайских полумесяцев на шлемах средневековых самураев приведены на рис.7.9 , рис.7.10

, рис.7.10 , рис.7.11

, рис.7.11 , рис.7.11a

, рис.7.11a , рис.7.11b

, рис.7.11b , рис.7.11c

, рис.7.11c , рис.7.11d

, рис.7.11d .

.

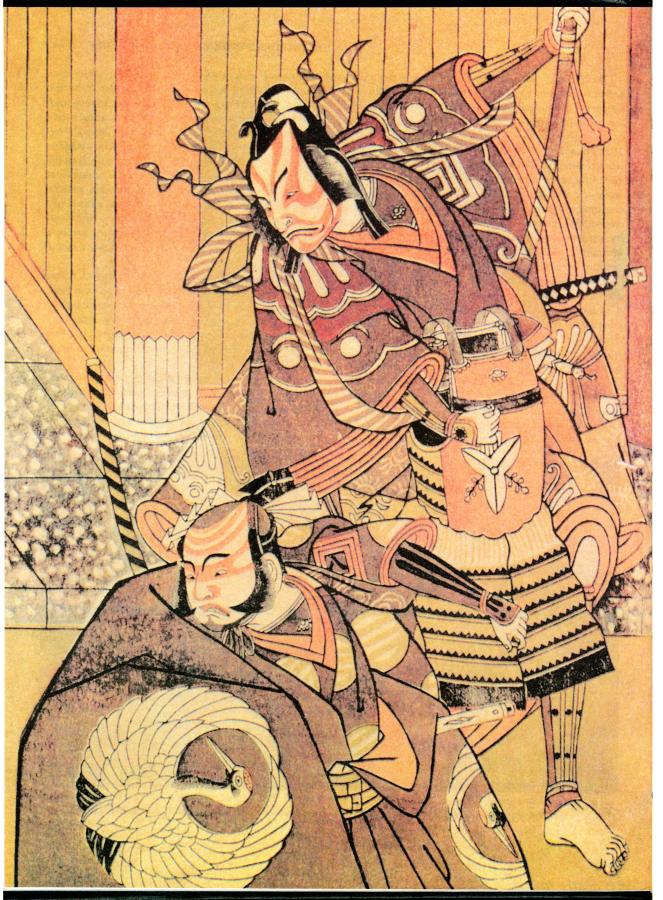

Османский=атаманский полумесяц украшал также одежду самураев, рис.7.12 , рис.7.13

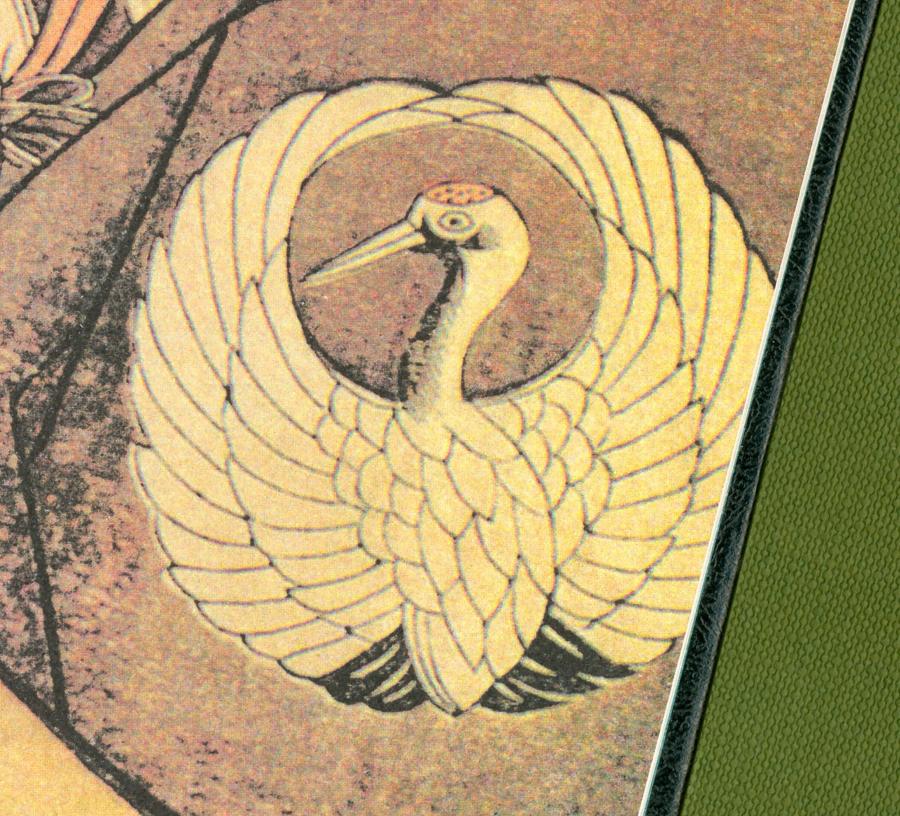

, рис.7.13 . Обратите внимание также на герб самураев в левом нижнем углу гравюры, рис.7.14

. Обратите внимание также на герб самураев в левом нижнем углу гравюры, рис.7.14 . Это - вариант имперского одноглавого орла, то есть полумесяца со звездой=крестом. Многозначительно, что этот старинный военный герб самураев, рис.7.15

. Это - вариант имперского одноглавого орла, то есть полумесяца со звездой=крестом. Многозначительно, что этот старинный военный герб самураев, рис.7.15 , помещен как обобщенный символ войны на титульных листах обоих томов известной Харперской энциклопедии военной истории: "Всемирная история войн" (русский перевод) [264].

, помещен как обобщенный символ войны на титульных листах обоих томов известной Харперской энциклопедии военной истории: "Всемирная история войн" (русский перевод) [264].

Османский=атаманский полумесяц как важный самурайский символ на воинском шлеме пользовался в Японии большим уважением по крайней мере вплоть до XIX века, рис.7.15a . Далее, на японском вооружении XIX века мы видим не только османский полумесяц, но и христианский треугольный крест, рис.7.15b

. Далее, на японском вооружении XIX века мы видим не только османский полумесяц, но и христианский треугольный крест, рис.7.15b . Причем оба изображения помещены здесь рядом, как единая символика. Как мы теперь понимаем, так оно и было. Сегодняшние историки хотят затушевать факт широкого распространения средневекового христианства в Японии и убеждают нас в надписи на музейной табличке, что это просто три меча и герб "абрикос андзу". Похожая форма христианского креста в виде буквы Гамма изображалась на старинных русских надгробиях вплоть до середины XVII века. Мы уже приводили очень много таких примеров.

. Причем оба изображения помещены здесь рядом, как единая символика. Как мы теперь понимаем, так оно и было. Сегодняшние историки хотят затушевать факт широкого распространения средневекового христианства в Японии и убеждают нас в надписи на музейной табличке, что это просто три меча и герб "абрикос андзу". Похожая форма христианского креста в виде буквы Гамма изображалась на старинных русских надгробиях вплоть до середины XVII века. Мы уже приводили очень много таких примеров.

На рис.7.15c показан шлем самурая-пожарного XIX века. И мы снова видим на нем христианский крест, вписанный в круг. В Западной Европе подобные кресты именовались катарскими. На самом деле это обычный широкий христианский крест, изображаемый, в частности, на иконах, на нимбе Христа за его головой. Однако историкам очень не хочется узнавать христианский крест в христианском кресте на одеянии японского самурая, а потому они начинают уверять нас, что это - "герб клана Симадзу" (так гласит музейная табличка). Но отсюда попросту следует, клан Симадзу японских самураев использовал в своей символике христианский крест.

показан шлем самурая-пожарного XIX века. И мы снова видим на нем христианский крест, вписанный в круг. В Западной Европе подобные кресты именовались катарскими. На самом деле это обычный широкий христианский крест, изображаемый, в частности, на иконах, на нимбе Христа за его головой. Однако историкам очень не хочется узнавать христианский крест в христианском кресте на одеянии японского самурая, а потому они начинают уверять нас, что это - "герб клана Симадзу" (так гласит музейная табличка). Но отсюда попросту следует, клан Симадзу японских самураев использовал в своей символике христианский крест.

На рис.7.15d мы видим самурайское вооружение, колчан для стрел. Отчетливо видны два христианских креста-свастики, рис.7.15e

мы видим самурайское вооружение, колчан для стрел. Отчетливо видны два христианских креста-свастики, рис.7.15e . Музейная табличка ни звука не говорит о крестах-свастиках, а сообщает только, что это - колчан "типа цуцу". На рис.7.15f

. Музейная табличка ни звука не говорит о крестах-свастиках, а сообщает только, что это - колчан "типа цуцу". На рис.7.15f показано изображение военачальника Минамото но Ёримицу, жившего якобы в 944-1021 годах. На его шлеме мы вновь видим османский=атаманский полумесяц. Как отмечает музейная табличка: "Ёримицу стал героем множества легенд и преданий". На рис.7.15g

показано изображение военачальника Минамото но Ёримицу, жившего якобы в 944-1021 годах. На его шлеме мы вновь видим османский=атаманский полумесяц. Как отмечает музейная табличка: "Ёримицу стал героем множества легенд и преданий". На рис.7.15g представлен еще один тип старинного вооружения самурая, где опять-таки на шлеме мы видим атаманский полумесяц.

представлен еще один тип старинного вооружения самурая, где опять-таки на шлеме мы видим атаманский полумесяц.

Скорее всего, здесь мы сталкиваемся со следами того, что Японские острова тоже были захлестнуты волной великого османского=-атаманского завоевания XV-XVI веков.

Между прочим, сегодня мы, может быть, неправильно представляем себе, как выглядели японские самураи в то время, когда они еще были замкнутой военной кастой властителей Японии. Если судить по современным кинофильмам и изображениям, то были они похожи на большинство современных японцев. То есть являлись типичными азиатами. Напомним, что в 1867-1868 годах в Японии произошла революция, после которой самураи потеряли свою власть в стране и впоследствии их остатки смешались с остальным населением [797], с.849, 1571. И сегодня потомки самураев часто ничем внешне не отличаются от остальных японцев. Однако раньше это, по-видимому, было не так. Самураи, до начала их ассимиляции, вероятно, были типичными европейцами. На эту мысль нас навело следующее обстоятельство.

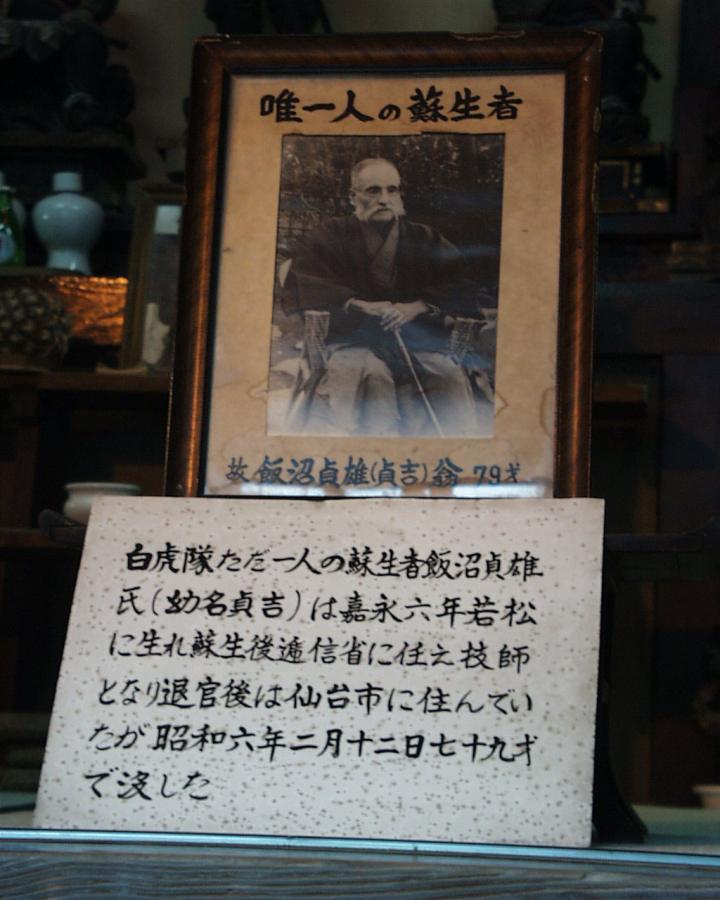

В 1993-1997 годах авторы настоящей книги неоднократно бывали в Японии, в том числе и в ее центральной части, в известной долине Айзу. Расположенный в са'мом центре долины город Айзу-Вакаматзу был оплотом самураев во время войны 1867-1868 годов. В долине Айзу исторически располагались основные военные силы самураев. В городе Айзу-Вакаматзу существует мемориал, посвященный нескольким молодым самураям, погибшим, кроме одного, во время войны. Один из них, бывший в то время еще мальчиком, остался жив. Этот самурай дожил до середины XX века. Среди экспонатов музея-мемориала есть его ФОТОГРАФИЯ, сделанная когда он уже был пожилым человеком. На фотографии мы видим ТИПИЧНОГО ЕВРОПЕЙЦА. Большие бакенбарды, европейские черты лица. Ничего азиатского, рис.7.16 и рис.7.17

и рис.7.17 . Недалеко от фотографии висит большая живописная современная картина, изображающая самураев, в том числе и его, на этом месте во время войны. Картина, естественно, нарисована современным художником японцем. Уже воспитанным на современных учебниках и кинофильмах по истории Японии. Поэтому все самураи изображены у него типичными азиатами. Посетители, как правило, разглядывают лишь эту живописную картину. Мало кто обращает внимание на небольшую ПОДЛИННУЮ ФОТОГРАФИЮ САМУРАЯ-ЕВРОПЕЙЦА.

. Недалеко от фотографии висит большая живописная современная картина, изображающая самураев, в том числе и его, на этом месте во время войны. Картина, естественно, нарисована современным художником японцем. Уже воспитанным на современных учебниках и кинофильмах по истории Японии. Поэтому все самураи изображены у него типичными азиатами. Посетители, как правило, разглядывают лишь эту живописную картину. Мало кто обращает внимание на небольшую ПОДЛИННУЮ ФОТОГРАФИЮ САМУРАЯ-ЕВРОПЕЙЦА.

Так часто, даже без всякого злого умысла, подделывается история. Кстати, в долине Айзу до сих пор встречаются ЯПОНЦЫ С ЧИСТО ЕВРОПЕЙСКИМИ ЧЕРТАМИ ЛИЦА. Это мы видели сами. Причем неоднократно. А в историческом музее города Айзу объясняют, что согласно археологическим раскопкам, в Айзу жили две расы: европейская и азиатская. Конечно, археологи стараются отнести захоронения "японских европейцев" в глубокую древность. Однако на самом деле многие из "европейских захоронений" могут быть совсем не такими старыми. И относиться, например, к первой половине XIX века.

2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЯПОНИЯ БЫЛА ХРИСТИАНСКОЙ СТРАНОЙ? СЛЕДЫ РУСИ-ОРДЫ В ЯПОНИИ.

Не происходит ли само слово АЙЗУ от имени ЕЗУС, то есть ИИСУС? После того, что мы увидели на старой португальской карте Японии, - где над Японскими островами водружен огромный крест, - такое объяснение названия Айзу представляется вполне естественным. Здесь жили христиане.

В связи с этим нельзя не обратить внимания на яркое обстоятельство. Сегодня самый северный из больших японских островов называется Хоккайдо. Но это сегодня. А как назывался остров в XVII веке? Берем уже упомянутый атлас Блау 1655 года и обращаемся к карте, где изображены Китай и Япония, рис.7.18 . И что же мы видим? Остров Хоккайдо называется здесь IESO, то есть попросту ИИСУС.

. И что же мы видим? Остров Хоккайдо называется здесь IESO, то есть попросту ИИСУС.

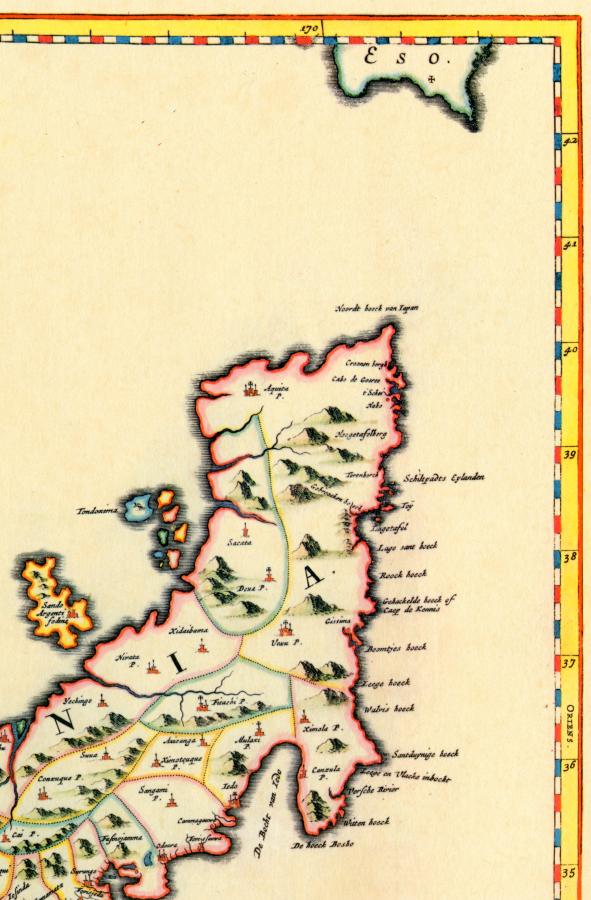

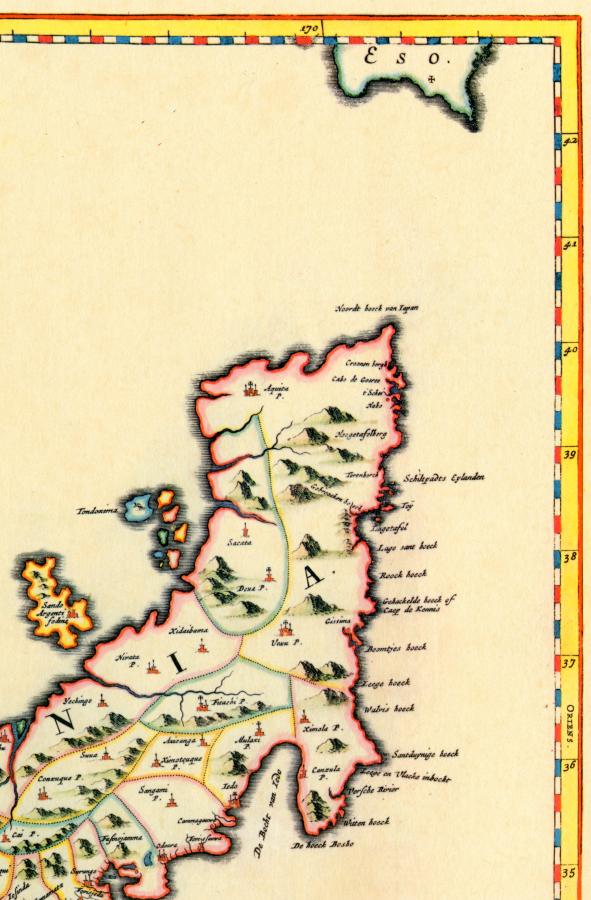

Берем другую карту Японии из того же атласа Блау, рис.7.19 . На ней мы видим южную часть современного острова Хоккайдо. Однако называется этот остров - ESO, то есть ИИСУС. Более того, чтобы не было никаких сомнений в том, что это именно имя ИИСУСА, картограф XVII века изобразил здесь, рядом со словом Eso, ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ, рис.7.19

. На ней мы видим южную часть современного острова Хоккайдо. Однако называется этот остров - ESO, то есть ИИСУС. Более того, чтобы не было никаких сомнений в том, что это именно имя ИИСУСА, картограф XVII века изобразил здесь, рядом со словом Eso, ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ, рис.7.19 .

.

Так что недаром на некоторых средневековых картах, см. выше, над Японией высится огромный христианский крест! Дальнейшие события понятны. После общественно-политических изменений в Японии XIX века, все христианские названия, в том числе и название ИИСУС большого северного японского острова убрали. И назвали остров по другому - Хоккайдо. Вычищали из японской истории средневековое христианство.

Конечно, современные историки считают, что в этих местах никаких христиан не было, а жили только буддисты. Но вот, например, фотография БУДДИЙСКОГО церковного знамени из музея "Дом Самурая" в городе Айзу-Вакаматзу, рис.7.20 . Что на нем изображено? Наверху - божество с нимбом. Под ним - ДВЕНАДЦАТЬ фигур. Одиннадцать из них - с нимбами. То есть святые. Двенадцатый - без нимба. Причем он изображен как "очень плохой" человек, рис.7.21

. Что на нем изображено? Наверху - божество с нимбом. Под ним - ДВЕНАДЦАТЬ фигур. Одиннадцать из них - с нимбами. То есть святые. Двенадцатый - без нимба. Причем он изображен как "очень плохой" человек, рис.7.21 . Злое искаженное выражение лица. Ясно, что перед нами - изображение Иисуса Христа с двенадцатью апостолами. Одиннадцать из них - с нимбами, а двенадцатый - Иуда. Он, естественно, без нимба, поскольку предал Христа. Таким образом, старое буддийское знамя изображает на самом деле евангельский христианский сюжет. Хотя сами современные буддисты, возможно, этого и не знают.

. Злое искаженное выражение лица. Ясно, что перед нами - изображение Иисуса Христа с двенадцатью апостолами. Одиннадцать из них - с нимбами, а двенадцатый - Иуда. Он, естественно, без нимба, поскольку предал Христа. Таким образом, старое буддийское знамя изображает на самом деле евангельский христианский сюжет. Хотя сами современные буддисты, возможно, этого и не знают.

Открываем теперь раздел "Японская мифология" в энциклопедии "Мифы народов мира" [533], т.2, с.685. В японских мифах боги называются КАНИ, то есть, по-видимому, КАНЫ или ХАНЫ [533], т.2, с.685. Первых богов-ханов в Японии было трое.

Первый бог-хан назывался Амэ-но минакануси, то есть МН-МН-ХАН или Монгольский Хан.

Второй бог-хан назывался Такамимусуби, то есть Т-ХАНН-СУБ или Т-ХАН-СИБИРСКИЙ.

Третий бог-хан назывался Камимусуби, то есть ХНН-СУБ или ХАН-СИБИРСКИЙ.

Впоследствии появляется главная японская богиня, которую звали очень красиво: АМАТЭРАСУ. То есть, как мы теперь начинаем понимать, - МАТЬ-РУСОВ. Она <<получает во владение "равнину высокого неба" и становится ГЛАВНЫМ БОЖЕСТВОМ пантеона>> [533], т.2, с.685. Следовательно, в самом начале японской истории мы видим богов - СИБИРСКИХ ХАНОВ и МАТЬ РУСОВ, которые и создают царство на Японских островах. Наша реконструкция прекрасно объясняет этот факт. Здесь японские мифы сохранили память о великом = "монгольском" завоевании XIV-XV веков, которое, в конце концов, захлестнуло и Японию.

Вероятно, вторая волна "монгольской-китайской", то есть великой скифской, колонизации Японии относится уже к XVI веку и началу XVII века. Согласно нашей реконструкции, в это время гигантскую мировую "Монгольскую" Империю начали раскалывать на куски. Япония, уже надежно освоенная Ордой ранее, в XIV-XVI веках, стала в XVII веке (не по своей воле) одним из таких осколков. Тем не менее, Япония того времени осталась верна идее Ордынской Империи. В результате, в начале XVII века, многие слои европейского ордынско-казацкого населения Орды (и в первую очередь восточной Пегой Орды) переместились к своим братьям на далекие восточные Японские острова, уходя от вторжения прозападных Романовых. Непокорившиеся ордынцы-самураи навсегда покинули материк. Недаром в японской истории сохранились свидетельства, что именно в это время в Японию прибыл правитель Токугава ИЕЗУ (Tokugawa IEYASU) (1542-1616) [1167:1], с.20. Вероятно, тут речь идет о появлении на Японских островах новой волны казаков христиан под знаменами ИИСУСА Христа, то есть крестоносцев самураев-самарцев.

Между прочим, период 1624-1644 годов официально именуется в принятой сегодня версии японской истории как "период Кан" (Kan'ei period) [1167:1], с.20, то есть, как мы теперь начинаем понимать, ХАНСКИЙ период, период ХАНОВ. Интересно, что в эту эпоху Япония наглухо закрывается от внешнего мира [1167:1]. Вероятно, ордынские ханы, правители Японии, всячески стремились изолировать свою страну и уберечь ее от "прогрессивных реформаторов" XVII века, расколовших Великую Империю и жадно деливших в это время ее огромное наследство в Евразии и Америке.

Некоторое время столицей Японии был город Едо (Edo). В 1657 году он был почти полностью уничтожен страшным пожаром [1167:1], с.27. Считается, что Едо находился на месте современного Токио. Любопытно, что согласно принятой сегодня версии японской истории, в эпоху XVI-XVIII веков в истории Японии и ее центральной области, метрополии Едо, огромную роль играли РУСЫ (rusui) [1167:1], с.6. В японской книге [1167:1], посвященной истории Едо-Токио, помещен большой раздел под названием "Роль русов как дипломатов" [1167:1], с.6. Японские историки сообщают следующее. "Мы не можем забывать о РУСАХ (RUSUI в оригинальном тексте - Авт.), которые находились в Едо от каждой феодальной области (Японии - Авт.). РУСЫ ОКАЗЫВАЛИ ГРОМАДНОЕ ВЛИЯНИЕ на культуру как метрополии Едо, так и в каждой региональной области... Русы из разных феодальных областей сотрудничали друг с другом" [1167:1], с.6.

Говоря о русах с большим уважением, современные японские историки не уточняют здесь - кто такие были русы. Мы же выскажем простую мысль. Японские источники сохранили здесь свидетельства того, что Японские острова были в эпоху XIV-XVI веков колонизированы РУСЬЮ-Ордой. Как мы видим, потомков казаков-ордынцев еще долго звали в Японии русами. А также самураями.

В Японии военное правление самураев во главе с сегуном (шегуном, shogun) продолжалось вплоть до середины XIX века. Историки сообщают, что "китайское культурное влияние на Японию, особенно в эпоху Едо, было гигантским" [1167:1], с.11. Как мы уже отмечали, в XIV-XVI веках название Китай означало Скифию.

Уже говорилось, что в самурайскую эпоху XVII-XIX веков Японские острова в значительной степени самоизолировались от внешнего мира. Хотели защитить себя от вторжения западных мятежников. Однако к середине XIX века дележ наследства "Монгольской" Империи в Евразии и Америке завершился, и жадные взоры реформаторов, наконец, обратились к удаленным Японским островам, остававшимся до того времени оплотом прежнего имперского самурайского духа. Настал черед Японии.

В середине XIX века европейские военные корабли (иногда, кстати, уклончиво именуемые в некоторых сегодняшних учебниках истории "торговыми") появились у берегов Японии. На них прибыли европейские войска. Европейцы организовали военный переворот, приведший к падению самурайского правления. Этот период затем лукаво назвали "Мейджи РЕСТАВРАЦИЕЙ" (Meiji Restoration), то есть как бы возвратом к прежним ценностям и прежним политическим структурам и идеалам [1167:1], с.104. На самом же деле, речь шла вовсе не о реставрации, а о завоевании ордынско-самурайской Японии реформаторами европейцами. Последний оплот самураев - ставка шегуна на севере Японии, в городе Айзу-Вакамадзу - была захвачена и разгромлена.

Современные японские историки обычно скупо и сдержанно говорят об этой бурной и довольно темной эпохе японской истории. Вот, например, как излагаются события в книге [1167:1], в разделе под многозначительным названием <<Прибытие "Черных Кораблей">>.

"В 1853 году коммодор Перри (Commodore Perry) ввел военные корабли в гавань Едо. Перри привез с собой письмо Филлмора (Fillmore), президента США, с требованием к бакуфу (bakufu) ОТКРЫТЬ ЯПОНИЮ всему остальному миру. Перри вернулся на следующий год, требуя в совершенно недвусмысленных терминах, чтобы Япония открылась... Двухсотлетняя политика изоляционизма Японии пришла к своему концу... Кланы областей Сатсума (Satsuma)... и Хошу (Choshu) воспользовались политической ситуацией. Эти политические фракции сначала постарались изгнать иностранцев, дабы построить государство, опирающееся на императора. Однако после столкновения с АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ, они убедились в подавляющем военном превосходстве западных сил и отказались от своего прежнего враждебного отношения к Европе и Соединенным Штатам. Вместо этого силы анти-бакуфу коалиции обратили свой взгляд на само военное правительство (то есть на самурайское правительство Японии - Авт.). В 1868 году анти-бакуфу военные силы вошли в Замок Едо, не встретив какого-либо сопротивления" [1167:1], с.103.

Так, в 1868 году закончилась ордынско-самурайская эпоха в Японии. Во второй половине XIX века по завоеванной стране прокатилась волна "реформации", то есть приведения японской жизни к западным и американским образцам [1167:1], с.104. Громили самураев. Установившийся затем режим оказался под сильным влиянием Западной Европы и Америки. Это отразилось и в военном деле, и в культуре, и в быту, Например, на рис.7.22 показан, как сообщает музейная табличка: "Церемониальный костюм японского аристократа высокого ранга, сшитый по образцу европейского. Конец XIX века". Как мы видим, японскую аристократию переучивали на европейский лад.

показан, как сообщает музейная табличка: "Церемониальный костюм японского аристократа высокого ранга, сшитый по образцу европейского. Конец XIX века". Как мы видим, японскую аристократию переучивали на европейский лад.

Следует добавить, что через некоторое время в Японии возникла ностальгия по эпохе самураев XVI-XIX веков. Отмечается, в частности, следующее: "Люди смотрят назад, в эпоху Едо, с огромной ностальгией" [1167:1], с.10. Средневековые самураи до сих пор являются в Японии объектом восхищения и глубокого уважения.

3. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ САМУРАЙСКИХ МЕЧЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА ПРИМЕНЯЛСЯ "ТАТАРСКИЙ ПРОЦЕСС".

Обратимся теперь к истории японского холодного оружия. Следующий яркий факт нам сообщил С.Н.Попов - чемпион СССР по классической борьбе и двукратный абсолютный чемпион России по каратэ. Оказывается, в журнале "Магнум. Новый оружейный журнал" в 1998 году была опубликована статья Л.Архангельского под названием "Сталь самураев". В статье анализируется история знаменитых самурайских мечей [37]. Обращает на себя внимание уже само начало статьи: "Известные... мечи самураев в строгом смысле не являются мечами, представляя собой ТИПИЧНЫЕ САБЛИ. В дореволюционной русской литературе изогнутое однолезвийное оружие самураев и называлось не иначе как САБЛЕЙ" [37], с.18. Напомним, что оружием ордынских казаков была именно САБЛЯ.

"Особо ценных мечей сейчас на учете 117 штук, еще около трех тысяч - ценных... Главное своеобразие самурайских мечей... заключается в металле их клинков и в способах его получения" [37], с.21. Далее автор рассказывает о специальной технологии изготовления стали для самурайских мечей. Затем он сообщает следующий интересный факт. <<Эту крицу сырцовой стали, называемую "ОРОСИГАНЭ", расковывали в пластину, закаливали в воде...>> [37], с.21. После этого Л.Архангельский продолжает обсуждать технические детали изготовления самурайской стали.

В цитированном фрагменте стоит обратить внимание на название ОРОСИГАНЭ для крицы сырцовой стали. Не исключено, что оно является слегка искаженным названием РОС-ХАН. То есть попросту РУССКИЙ ХАН. По-видимому, в средневековой Японии сталь самурайских мечей называлась "русско-ханская сталь". И понятно, почему. Поскольку способ ее изготовления принесли в Японию завоеватели из Руси-Орды.

Следы того, что средневековое самурайское оружие было когда-то русско-ордынским, сохранились еще в одном названии. Л.Архангельский сообщает: <<Производили переработку железистых песков и другим методом, получившим название "ТАТАРА"-процесс>> [37], с.21. То есть попросту ТАТАРСКИЙ процесс. <<Этот метод ПРИШЕЛ В ЯПОНИЮ из Манчжурии в незапамятные времена, чуть ли не в VII веке, и в период Муромаси (1392-1572) получил ОСОБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Последнюю "ТАТАРА-ПЕЧЬ" погасили лишь в 1925 году>> [37], с.21.

Итак, специалисты по истории производства самурайской стали сообщают нам, что "ТАТАРСКИЙ процесс" ее изготовления был особо распространен в XIV-XVI веках, то есть как раз в эпоху Великой = "Монгольской" Империи. Наша реконструкция прекрасно объясняет это обстоятельство.