CAPITOLO 5: NUOVE INFORMAZIONI SU CRISTO (NICIA), GIUDA ISCARIOTA (ALCIBIADE) E GIOVANNI BATTISTA (CLEONE).

RISULTA CHE QUESTE TESTIMONIANZE COSTITUISCON

O LA BASE DELLA STORIA DELLA GUERRA DEL PELOPONNESO = GUERRA DI TROIA DEL XIII SECOLO D.C.

10. IL PROCESSO DI PILATO E IL SUO ATTEGGIAMENTO BENEVOLO NEI CONFRONTI DI CRISTO, SECONDO PLUTARCO E TUCIDIDE. LA MORTE DI NICIA-CRISTO.

10.1. IL RACCONTO DI PLUTARCO SULLA MORTE DI NICIA.

Continuiamo a citare Plutarco. La sua storia sta diventando sempre più interessante. Diciamo subito che la descrizione della battaglia in cui Nicia fu catturato e giustiziato, si compone di due strati. Il primo strato risale alla storia di Andronico-Cristo del XII secolo e alla sua esecuzione. Il secondo strato è successivo e riflette la battaglia di Kulikovo del 1380. Come abbiamo già detto più volte, l'epoca di Andronico-Cristo della fine del XII secolo e l'epoca di Costantino il Grande = Dmitrij Donskoj della fine del XIV secolo, venivano sovente confuse nelle cronache antiche.

Inseguito dai Siracusani guidati da Gilippo, "Nicia resistette tutta la notte e il giorno dopo, incalzato dal nemico, si avvicinò al fiume Asinaro. E qui alcuni furono spinti nel fiume dai nemici, altri furono costretti a gettarsi dalla sete. Iniziò un massacro mostruoso per la sua crudeltà, QUANDO UN SORSO D'ACQUA ERA L'ULTIMO DELLA VITA, NICIA SI INCHINO' DAVANTI A GILIPPO CON LE PAROLE: "Pietà, Gilippo, hai vinto! No, non chiedo pietà per me, che ho glorificato il mio nome con così grandi sventure, MA per il resto degli ateniesi"... Gilippo fu toccato dalle parole e dall'aspetto di NICIA. Sapeva quanto bene Nicia avesse fatto per i Lacedemoni stipulando la pace, e che la cattura dei comandanti nemici vivi avrebbe fatto emergere Nicia dalla terraferma. Gilippo cercò di calmarlo e diede l'ordine di fermare il massacro. Quest'ordine giunse lentamente ai soldati, così che ci furono molti meno sopravvissuti di quanti ne furono uccisi... I Siracusani radunarono i prigionieri rimasti in un unico luogo e appesero tutte le armi prese agli Ateniesi lungo il fiume, agli alberi più grandi e più belli...

Nell'assemblea congiunta dei Siracusani e degli alleati, il capo del popolo Euricle propose di dichiarare festivo il giorno della cattura di Nicia e di celebrarlo con sacrifici e il riposo dal lavoro, e di chiamare la festa Asinaria in onore del fiume... Euricle propose quanto segue con gli Ateniesi: vendere gli schiavi e gli alleati, e mandare sotto scorta alle cave gli Ateniesi stessi e i Siciliani che erano passati dalla loro parte, ad eccezione degli strateghi, CHE DOVEVANO ESSERE GIUSTIZIATI. I Siracusani approvarono la sua opinione... MA GILIPPO, CHE INSISTEVA CHE GLI STRATEGHI FOSSERO PORTATI VIVI A SPARTA, RISPOSE CON INGIURIE AI CITTADINI, GIÀ FERMI NELL'ORGOGLIO PER LE LORO VITTORIE. Tuttavia, anche durante la guerra i Siracusani furono gravati dalla maleducazione di Gilippo e dal suo modo di comandare spartano; Come dice Timeo, fu accusato di INSENSIBILITÀ, MALATTIA EREDITARIA, a causa della quale suo padre Cleandrida, CHE ACCETTAVA LA CORRUZIONE, fu costretto ad abbandonare la patria. ANCHE GILIPPO STESSO ANDÒ IN ESILIO IN TERRIBILE VERGOGNA, quando si seppe che AVEVA RUBATO E NASCOSTO sotto il tetto di casa sua TRENTA TALENTI dei mille che Lisandro aveva inviato a Sparta...

Timeo riferisce che Demostene e Nicia non furono giustiziati per ordine dei Siracusani, come affermano Filisto e Tucidide, ma, avvertiti da Ermocrate, approfittarono dell'assenza delle guardie e si suicidarono MENTRE L'ASSEMBLEA POPOLARE ERA ANCORA IN CORSO. I loro corpi furono gettati fuori dalle porte e giacquero lì, accessibili agli occhi di tutti i curiosi. Ho sentito dire che a Siracusa, in uno dei templi, è ancora esposto uno scudo abilmente decorato con oro e porpora, presumibilmente appartenuto a Nicia" [660], v.2, pp.235-236.

10.2. IL RACCONTO DI TUCIDIDE SULLA MORTE DI NICIA.

“Ma i Siracusani e Gilippo respinsero la proposta. Piombando sugli Ateniesi e accerchiandoli, li tempestarono di proiettili da ogni lato, come avevano fatto con gli altri, fino al tramonto. Anche questi reparti erano mal ridotti per la scarsezza di cibo e di ogni altro genere occorrente. Tuttavia, attesa la pausa notturna, si accingevano a rimettersi in marcia. Cinsero le armi, ma i Siracusani compresero l’intenzione e intonarono il peana. Visto che il tentativo di andarsene inosservati era fallito, gli Ateniesi gettarono di nuovo le armi a terra, tranne un gruppo di circa trecento uomini. Costoro, sfondando il cerchio dei presidi scomparvero nella notte gettandosi per la prima via che poterono …

Appena fu l’alba, Nicia scosse l’esercito: ma i Siracusani furono pronti a soffocarli con la medesima tattica, coprendoli di frecce e giavellotti, con tiro incrociato. Gli Ateniesi accelerarono la corsa verso il fiume Assinaro: da una parte, perché ritenevano che, inchiodati in un cerchio dalle folate aggressive di numerosa cavalleria, e da una folla di altri combattenti, avrebbero forse trovato un po’ di tregua riuscendo a passare il fiume; d’altro canto le sofferenze e il bisogno di lenire la sete s’erano acuiti atrocemente. Appena arrivarono all’acqua vi si gettarono rompendo ormai ogni schieramento: ma l’impazienza, diffusa in tutti, di passar primi e la pressione nemica alle spalle inasprirono di attimo in attimo la fatica del guado. Costretti a penetrare alla rinfusa nella corrente si intralciavano a vicenda perfino calpestandosi: ci fu chi s’abbatté di schianto sul proprio giavellotto, o sulla lama delle altre armi, restando ucciso sul colpo; molti altri, imbrogliati dall’armatura scomparvero nei

gorghi. Sull’opposta riva del fiume (scoscesa a picco) i Siracusani appostati in alto bersagliavano gli Ateniesi, intenti i più a bere avidamente e incapaci di districarsi l’uno dall’altro nel letto incassato dell’Assinaro. Poi i Peloponnesi, calati dall’argine si diedero a sgozzare tutti quelli che si agitavano nel fiume. In breve l’acqua s’intorbidò e si corruppe, ma non venne meno la frenesia di berne, e più d’uno impugnò le armi contro un compagno, per raggiungere un sorso di quell’acqua dal sapore di fango, ed insieme di sangue …

Finché Nicia si arrese a Gilippo, confidando più in lui che nei Siracusani: lo stratego si consegnava a discrezione a Gilippo e agli Spartani a patto che si interrompesse l’eccidio degli altri suoi uomini. In seguito alla resa, Gilippo comandò di procedere alla cattura dei nemici vivi: tutti quelli rimasti sul posto e che non erano stati nascosti dai Siracusani (furono frequenti i casi simili) vennero raggruppati e condotti in città …

Tutti gli Ateniesi e gli alleati presi prigionieri finirono sul fondo delle latomie ritenute il carcere più sicuro. Nicia e Demostene, contro il parere di Gilippo, furono suppliziati. Poiché Gilippo contava di suggellare splendidamente la sua vittoria trascinando a Sparta, con le altre spoglie, anche i membri dell’alto comando nemico. La sorte aveva per di più deciso che l’uno - Demostene - figurasse come il più accanito nemico di Sparta, essendo l’autore del disastro di Pilo, e che l’altro, per un motivo che si ricollegava a quell’evento, vi riscuotesse il più acceso favore. Poiché Nicia si era prodigato a fondo, inducendo gli Ateniesi a trattare la pace, per ottenere la liberazione di quei detenuti spartani. In compenso a Sparta la sua figura era circondata di calda simpatia: e lo stesso Nicia, fidando in questo rapporto di stima, aveva ceduto le armi a Gilippo. Ma, stando almeno alle voci allora in circolazione, un gruppo di Siracusani, preoccupati per essersi compromessi in intese segrete con lui, temevano che sottoposto alla tortura parlasse rovinando loro, con la sua denuncia, il momento più lieto della vittoria; altri, e più insistentemente i Corinzi, nella paura che, ricco com’era, corrompesse con l’oro qualche autorità e fuggendo potesse meditare contro di loro qualche nuovo intralcio, si ostinarono e, indotti gli alleati siracusani, lo fecero condannare a morte. Nicia dunque cadde sotto accuse di questa forza, o molto simili: il più incolpevole tra tutti i Greci, almeno tra quelli del mio tempo, e il meno degno di una così cupa fine, per l’impegno inflessibile riposto nella pratica della virtù, nell’esemplare rispetto della legge.” [924], pp. 350-352.

Analizziamo le testimonianze di Plutarco e Tucidide.

10.3. LO SPARTANO GILIPPO COMANDA I SIRACUSANI, NEMICI DI NICIA, MA EGLI STESSO È BEN DISPOSTO VERSO L'ATENIESE E VUOLE SALVARLO. TUTTAVIA, I SIRACUSANI CHIEDONO CON VEEMENZA LA CONDANNA A MORTE DI NICIA E LA OTTENGONO.

Come riportano sia Plutarco che Tucidide, i Siracusani sconfiggono finalmente l'ultimo distaccamento ateniese, guidato da Nicia. I Siracusani sono guidati dallo spartano Gilippo. I suoi soldati sconfiggono gli Ateniesi e catturano Nicia. Gilippo tratta Nicia con gentilezza, cerca di calmarlo e lo solleva da terra. In linea generale, dimostra il suo favore in ogni modo possibile. Secondo Tucidide, Gilippo intendeva persino inviare Nicia a Sparta, poiché lì veniva generalmente trattato bene.

Tuttavia, questo desiderio di Gilippo incontra la feroce resistenza da parte dei Siracusani. Non appena si passa a discutere del destino di Nicia, le due opinioni opposte si scontrano. Gilippo si sforza di salvare Nicia dall'esecuzione. I Siracusani, appresa la volontà di Gilippo, si indignano, prorompono in grida e gli rispondono con insulti, vedi sopra. Nonostante tutti i tentativi di Gilippo di raggiungere il suo obiettivo, fallisce. Nicia viene condannato a morte.

Questo racconto di Plutarco e Tucidide coincide praticamente con il racconto evangelico degli ultimi giorni di Cristo. È sufficiente comprendere che l'"antico" Gilippo corrisponde al procuratore romano Ponzio Pilato, gli "antichi" Siracusani corrispondono in questo caso ai Farisei, ai sommi sacerdoti e agli scribi del Vangelo, e Nicia a Cristo.

- Ricordiamo che, secondo i Vangeli, Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, amministra la giustizia in terra giudaica, pur essendo egli stesso uno straniero, un romano. Allo stesso modo, Gilippo comanda le truppe siracusane a lui subordinate, ma egli stesso è uno spartano. Cioè, anche lui è, per così dire, uno straniero in questo episodio. A proposito, il nome PILATO è probabilmente vicino al nome GILIPPO se letto al contrario: pilato = PLT --> ТLP --> GLPP = gilippo. Dopotutto, le lettere greche Г (G) e Т sono scritte in modo abbastanza simile. Se il trattino a sinistra della T fosse stato cancellato, si sarebbe potuta ottenere la lettera Г.

- Secondo i Vangeli, Pilato tratta Cristo con gentilezza e cerca persino di salvarlo dalla morte. Allo stesso modo, lo spartano Gilippo cerca in ogni modo di salvare Nicia dalla morte.

- Il tentativo di Pilato fallì. La folla di ebrei, istigata dai sommi sacerdoti, chiese furiosamente la crocifissione di Cristo. Pilato fu costretto a consegnare Cristo ai carnefici. Vediamo la stessa cosa nella versione greca "antica". Sebbene Gilippo fosse il comandante dei Siracusani, non osò opporsi alla loro furiosa richiesta di giustiziare Nicia e lo consegnò perché fosse giustiziato.

- Cristo viene giustiziato. Nicia viene giustiziato. Plutarco, Tucidide e Filisto concordano su questo punto. Non forniscono dettagli sull'esecuzione.

È vero, Timeo riferisce che Nicia si suicidò. Forse confuse l'esecuzione di Cristo con il suicidio di Giuda Iscariota. Dopotutto, questi due eventi erano strettamente collegati.

10.4. "LE ARMI PRESE AGLI ATENIESI" FURONO APPESE AGLI ALBERI. CRISTO E I DUE LADRONI FURONO CROCIFISSI SU PALI DI LEGNO.

Né Plutarco né Tucidide riportano dettagli sulla condanna a morte di Nicia. Tuttavia, Plutarco menziona un episodio curioso che potrebbe essere un vago riferimento alla crocifissione di Cristo-Nicia. Plutarco dice che dopo la sconfitta degli Ateniesi e la cattura di Nicia, LE ARMI CHE GLI ERANO STATE TOLTE FURONO APPESE LUNGO IL FIUME SU GRANDI ALBERI. Suona un po' strano. Le armi conquistate in battaglia dovrebbero essere immediatamente prese o consegnate all'arsenale per essere utilizzate in battaglie future. Tuttavia, appendere le armi ai rami degli alberi?! A quanto pare, qui si riflette in modo nebuloso la crocifissione di Cristo e dei due ladroni sulla croce. Come abbiamo detto più volte, Andronico Cristo fu crocifisso sul monte Beikos, sulle rive del Bosforo, non lontano da Zar Grad. Il lungo stretto di mare fu probabilmente chiamato FIUME sia da Plutarco che da Tucidide. Inoltre, secondo i Vangeli, le vesti di Cristo furono divise tra i soldati proprio ai piedi della sua croce. Il risultato di questa confusione fu l'immagine delle “armi appese ai grandi alberi lungo il fiume”.

Tuttavia, abbiamo riscontrato una trama simile nell'analisi della “biografia” del re romano Romolo-Cristo dello stesso Plutarco. Ricordiamo che il re Romolo appese al suo “Albero della Vittoria” l'armatura di un certo “re Acrone” UCCISO. Forse, in questa forma distorta, Plutarco ci ha riferito che CRISTO-RE FU CROCEFISSO SULLA CROCE. Infatti l'imperatore Andronico-Cristo fu INCHIODATO SULLA CROCE. Tuttavia Plutarco ricorda già vagamente l'essenza della questione e decide che sull'Albero di Romolo furono appese “le armature del re”. In realtà era il Re stesso, cioè Cristo, ad essere “appeso”. Ripetiamo che il re Acrone, le cui armature furono appese all'albero vittorioso di Romolo, FU UCCISO [660:1], p. 47. Cristo fu crocifisso e morì sulla croce. Plutarco, a quanto pare, confonde il “re Acrone, ucciso da Romolo” con lo stesso re Romolo, giustiziato sulla croce. Vedi i dettagli nel nostro libro “La Roma dei Re nella regione tra i fiumi Oka e Volga”.

10.5. DURANTE LA BATTAGLIA, I MORIBONDI AFFAMATI E ASSETATI SI GETTARONO NEL FIUME A BERE L'ACQUA MARCIA. A CRISTO ASSETATO SULLA CROCE GLI DIEDERO DA BERE ACETO.

Il racconto di Plutarco e Tucidide sulla SETE CHE AVEVANO GLI ATENIESI MORIBONDI, attira immediatamente l'attenzione. Negli ultimi minuti della loro vita, circondati dal nemico, erano così stremati dalla sete che si precipitarono a bere ACQUA PUTRIDA, MESCOLATA A FANGO E SANGUE. Senza prestare attenzione, così si dice, ai nemici che stavano combattendo contro di loro! Tucidide sottolinea in modo particolare questa circostanza. È chiaro che questa strana scena colpì il cronista e vi prestò notevole attenzione. Plutarco afferma la stessa cosa. A quanto pare, alcuni soldati soffrirono così tanto la sete che si gettarono in un ruscello poco profondo, solo per bere, invece di combattere i Siracusani che li circondavano! E alla fine si scoprì che quel sorso d'acqua fu l'ultimo della loro vita. Non appena si dissetarono, furono immediatamente raggiunti dalla morte per mano dei soldati nemici nelle vicinanze.

Certo, una persona stanca può correre a bere acqua sporca, senza prestare attenzione a ciò che la circonda. Tuttavia, qui si presenta comunque qualche stranezza. Dopotutto, stiamo parlando del culmine della BATTAGLIA, quando i guerrieri di entrambe le parti non si preoccupano più della sete. Nei momenti di pericolo di morte (dopotutto, i nemici hanno circondato gli Ateniesi e li stavano annientando senza pietà) le persone di solito dimenticano i semplici bisogni fisiologici. Quando sibilano le lance e le frecce e risuonano i colpi delle spade, non c'è tempo per bere. Quando un nemico brutale ti si avventa contro, negli ultimi secondi di vita una persona cercherà un'arma, e non una pozzanghera sporca sotto i piedi. Soprattutto se la mano stringe già una spada insanguinata per rispondere ancora una volta colpo su colpo.

È difficile scrollarsi di dosso l'impressione che qui Plutarco e Tucidide ci abbiano in realtà parlato di qualcos'altro. E di qualcosa di ben noto. Ma non di ciò che è scritto nel testo "antico" redatto e giunto fino a noi. A nostro avviso, qui si riflette in forma molto vaga, un noto racconto evangelico. Mentre era sulla croce, "Gesù gridò a gran voce: Elì, Elì, lemà sabactàni? cioè: Dio mio, Dio mio! Perché mi hai abbandonato?... Allora uno di loro corse, prese una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gliela diede da bere... E Gesù, gridando di nuovo a gran voce, spirò" (Matteo 27:46-50). E in un altro passo, poco prima: "Gli diedero da bere aceto mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non lo volle bere" (Matteo 27:34).

Anche un antico testo rabbinico ci trasmette la scena della sete di Cristo: «Quando Yeshu vide che le sue forze lo avevano abbandonato e che non poteva essere salvato, si rivolse agli anziani... Datemi dunque qualcosa da mangiare e da bere». Presero una bottiglia di aceto e gli diedero da bere. E avendo assaggiato l'amarezza, disse ad alta voce... la profezia si è compiuta in me: "mi ha riempito di amarezza, mi ha dato da bere assenzio"» [307], p. 370.

Quindi, Cristo-Nicia è circondato dai nemici prima della sua morte. Viene crocifisso ed è assetato. Gli viene data una "cattiva bevanda": aceto mescolato a fiele. Dopo poco tempo, Gesù-Nicia muore. Nelle pagine di Plutarco e Tucidide, l'evangelico "aceto con fiele" si trasforma in "acqua imbevibile, mescolata a fango e sangue".

10.6. LA MORTE DI NICIA AVVIENE DURANTE UN'ASSEMBLEA PUBBLICA, ALLA VISTA DELLA FOLLA. L'ESECUZIONE DI ANDRONICO-CRISTO FU PUBBLICA.

Andronico-Cristo fu giustiziato davanti a una grande folla, alla vista di tutti. L'esecuzione fu pubblica.

Plutarco dipinge una scena simile. Riprendendo il Timeo, riferisce che Nicia e il suo compagno Demostene MORIRONO ESATTAMENTE NEL MOMENTO IN CUI "ERA IN CORSO UN'ASSEMBLEA PUBBLICA". Inoltre, i loro corpi furono gettati in strada o in piazza, ed erano visibili a tutti i curiosi. Quindi, in quel momento si era radunata molta gente, si stava svolgendo un'assemblea popolare, durante la quale Nicia muore. Molto probabilmente, abbiamo davanti a noi la scena evangelica leggermente distorta della morte di Cristo e dei due "ladroni" crocifissi accanto a lui. Timeo menziona solo un "ladrone", chiamandolo Demostene. Tra l'altro, uno dei ladroni si chiamava DISMA [1075:1], p. 110. Ma i nomi DISMA e DEMOS-tene sono piuttosto simili. Quindi, sulle pagine dell'"antico" Plutarco, compaiono tracce degli eventi evangelici.

10.7. IL GIORNO DELLA CATTURA DI NICIA FU DICHIARATO UN GIORNO FESTIVO, IN CUI SI RIPOSAVA DAL LAVORO, OVVERO LA DOMENICA. LA RESURREZIONE DI CRISTO.

Né Plutarco né Tucidide menzionano la Resurrezione di Nicia. Non c'è da stupirsi. Il razionalista Tucidide è generalmente scettico riguardo ai fenomeni miracolosi. E anche Plutarco, sebbene in misura minore, dimostra spesso il suo atteggiamento piuttosto freddo nei confronti dei miracoli. Ciononostante, le pagine di Plutarco contengono una traccia abbastanza chiara della Resurrezione evangelica di Cristo-Nicia. Plutarco riferisce che il giorno della cattura di Nicia fu dichiarato FESTIVO e doveva essere celebrato come segue: si dovevano fare sacrifici e riposare dal lavoro. Ma questa è ovviamente la festa della DOMENICA, istituita in memoria della Resurrezione di Cristo, la cui morte avvenne per la salvezza del popolo, un SACRIFICIO. La domenica si dovrebbe riposare.

Questa osservazione conferma indirettamente la parziale identificazione di Nicia con Cristo.

10.8. IL DESTINO DI PILATO E IL DESTINO DI GILIPPO. L'ESILIO. I TRENTA TALENTI DI GILIPPO E I TRENTA DENARI DI GIUDA.

I Vangeli non dicono nulla sulla sorte di Ponzio Pilato. Tuttavia, questo argomento è trattato nei cosiddetti apocrifi. Si ritiene che Pilato abbia lasciato la Giudea circa tre o quattro anni dopo l'esecuzione di Cristo. A quanto pare, "fu rimosso dall'incarico nel 37 dal successore di Tiberio, l'imperatore Caligola, a causa delle lamentele degli ebrei che accusavano Pilato di crudeltà" [29], p. 130. Erano diffuse anche leggende sul suo pentimento, esilio, suicidio o persino esecuzione [307], pp. 29, 450. Ad esempio, Girolamo il Beato, commentando la cronaca di Eusebio di Cesarea, scrisse: "Ponzio Pilato, caduto in molte empietà, si uccise con le proprie mani" [307], p. 29. Secondo un'altra versione, Pilato fu giustiziato dal condottiero romano Liciano proprio perché consegnò Cristo alla morte, cedendo alle richieste degli ebrei [307], p. 450.

Riguardo a Gilippo, il sostituto di Pilato in questo episodio della guerra del Peloponneso, Plutarco riporta solo che "Gilippo, con grande disonore, andò in esilio". Questo può essere considerato in qualche modo coerente con la versione cristiana del destino di Pilato.

Allo stesso tempo, è possibile che Plutarco abbia qui collegato due destini: Ponzio Pilato e Giuda Iscariota. Plutarco afferma che Gilippo apparteneva a una famiglia nota per l'avidità e la corruzione. E che Gilippo stesso rubò TRENTA TALENTI e li nascose. Ma anche il Giuda evangelico, come i suoi "antichi" duplicati, Temistocle e Alcibiade, è descritto come un uomo avido. Ricevette un pagamento di TRENTA denari d'argento per aver tradito Cristo. Forse i trenta talenti di Gilippo e i trenta denari di Giuda sono, in linea di massima, la stessa cosa. Parleremo più dettagliatamente della corrispondenza parziale tra Gilippo e Giuda Iscariota più avanti, quando analizzeremo la corrispondenza tra Cristo e Lisandro, il re spartano. Si veda l'Appendice 1 di questo libro.

10.9. L'EVANGELICO GIARDINO DEL GETSEMANI = LUOGO RECINTATO, E IL TERRENO RECINTATO DI TUCIDIDE, PIENO DI ULIVI.

Torniamo un po' indietro nel tempo, ovvero agli eventi immediatamente precedenti l'arresto di Nicia-Cristo. Come racconta Tucidide, parte del distaccamento ateniese si ritrovò circondata dai Siracusani all'interno di un'area cinta da mura e ricca di ulivi. Lo schema della trama è quindi il seguente:

- un distaccamento relativamente piccolo di sostenitori di NiciaS;

- il gruppo è circondato dai nemici all'interno di un'area recintata, fortificata;

- allo stesso tempo l'area è PIANTUMATA con ulivi, cioè può essere chiamata GIARDINO.

A quanto pare, qui si riflette la scena evangelica del Getsemani. Cristo con diversi apostoli si ritira nel Getsemani, che in alcuni testi antichi era definito un "luogo chiuso", si veda il nostro libro "Il re degli Slavi". Ricordando la storia di Andronico-Cristo, comprendiamo che in realtà non si trattava di un "giardino", ma di una fortificazione. Dopo qualche tempo, il distaccamento militare guidato da Giuda appare per arrestare Cristo. I soldati penetrano nel "giardino" del Getsemani e lo prendono prigioniero. Notiamo ancora una volta che Nicia, come Cristo, non fugge quella notte, ma rimane al suo posto, pur consapevole del pericolo imminente.

A proposito, in alcuni antichi testi rabbinici il traditore Giuda è chiamato Giuda il GIARDINIERE. Inoltre, si dice che abbia donato il corpo di Cristo ai persecutori israeliti dal suo GIARDINO [307], p. 376. Probabilmente, due temi rimasero così stranamente intrecciati nella mente di alcuni cronisti: il GIARDINO del Getsemani e il tradimento di GIUDA, che si recò in questo GIARDINO con i soldati per arrestare Cristo. Di conseguenza, nella versione ebraica "abbiamo" Giuda il Giardiniere.

11. L'APOSTOLO SCETTICO TOMMASO E GLI ALTRI APOSTOLI CHE NON CREDEVANO ALLA NOTIZIA DELLA RISURREZIONE DI CRISTO. “IL BARBIERE” DI PLUTRACO, A CUI GLI ATENIESI NON CREDETTERO QUANDO ANNUNCIÒ LA MORTE DI NICIA.

11.1. IL RACCONTO DI PLUTARCO.

Proprio alla fine della biografia di Nicia, l'"antico" Plutarco racconta un aneddoto curioso.

"Ad Atene, come si racconta, NON CREDERONO ALLA NOTIZIA DELLA DISGRAZIA (l'esecuzione di Nicia - Aut.), principalmente a causa di CHI AVEVA PORTATO LA NOTIZIA. A quanto pare, uno straniero sbarcò al Pireo e, seduto presso un barbiere, parlò dell'accaduto come se fosse qualcosa di ben noto agli Ateniesi. Dopo averlo ascoltato, il BARBIERE, mentre ancora nessuno sapeva nulla, CORSE IN CITTÀ E, RAGGIUNTO GLI ARCONTI, RIPETE' LE PAROLE DELLO STRANIERO DI FRONTE A LORO. Come era prevedibile, TUTTI ERANO SPAVENTATI E CONFUSI, gli arconti convocarono un'assemblea popolare e invitarono il barbiere. Egli non riuscì a rispondere in modo sensato alla domanda su chi gli avesse riferito la notizia. LO CONSIDERARONO UN FABULATORE E UN AGITATORE E LO TORTURARONO A LUNGO, LEGANDOLO A UNA RUOTA, finché non arrivarono delle persone che raccontarono nei minimi dettagli la disgrazia. Solo allora gli Ateniesi credettero che Nicia aveva sperimentato su di sé ciò che aveva così spesso predetto loro" [660], vol. 2, p. 236.

Con questo si conclude il racconto di Plutarco su Nicia. Di cosa parla? A nostro avviso, si tratta di una versione distorta della nota storia dell'apostolo scettico Tommaso e degli altri apostoli non credenti. Giudicate voi stessi. Ricordiamo cosa dicono i Vangeli. In realtà, non fu solo l'apostolo Tommaso a dubitare della Resurrezione di Cristo, ma molte persone, inclusi gli apostoli. NON CREDEVANO ALLA NOTIZIA CHE CRISTO FOSSE VIVO.

11.2. IL RACCONTO DEI VANGELI.

“Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.” (Marco 16:9-14). A proposito, dopo la morte di Giuda erano rimasti undici apostoli.

Una storia simile è descritta dettagliatamente dall'evangelista Luca: “Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.” (Luca 24:13-16).

Cristo chiese di cosa stessero parlando. I viaggiatori gli raccontarono dell'esecuzione di Gesù e che le donne, giunte al suo sepolcro, lo avevano visto vuoto. Nello stesso momento, l'Angelo annunciò loro la Resurrezione di Gesù. Altri andarono al sepolcro e non videro Cristo. In risposta, Gesù iniziò a spiegare la Sacra Scrittura ai suoi compagni. La sera si fermarono per riposare, "allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Ma egli scomparve dalla loro vista... E partirono in quella stessa ora e tornarono a Gerusalemme, e trovarono insieme gli undici apostoli e quelli che erano con loro... E raccontarono ciò che era accaduto lungo la via... Mentre parlavano di queste cose, Gesù stesso stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Erano turbati e impauriti, e pensavano di vedere uno spirito. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati... Sono proprio io... E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi... PER LA GIOIA NON CREDEVANO ANCORA, E SI MERAVIGLIARONO" (Luca 24:31, 24:33, 24:35-41). E solo dopo una lunga conversazione gli apostoli credettero finalmente che Cristo era vivo.

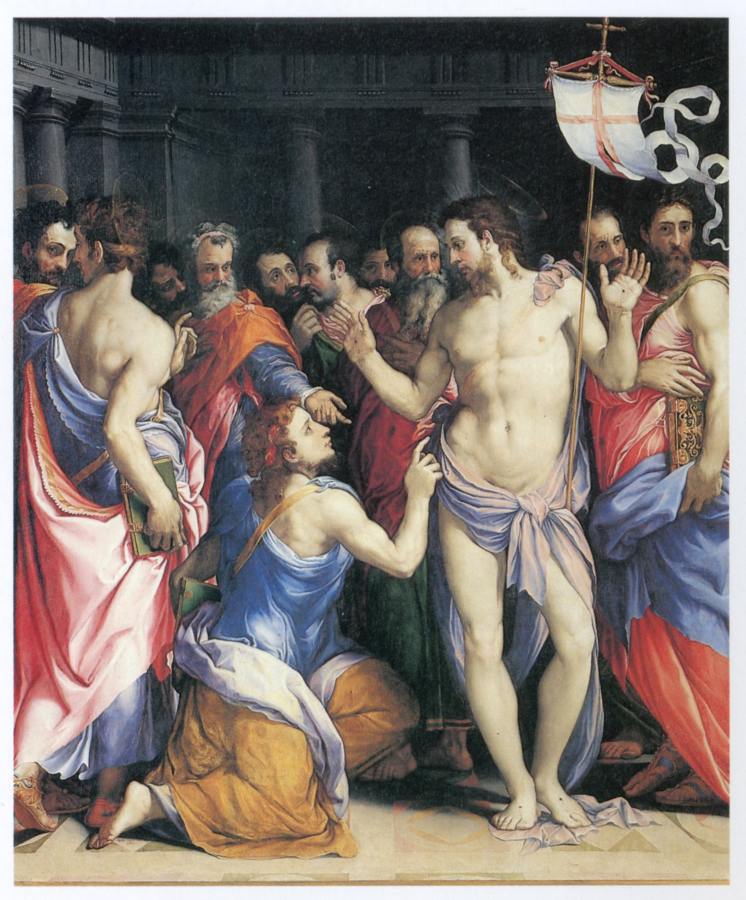

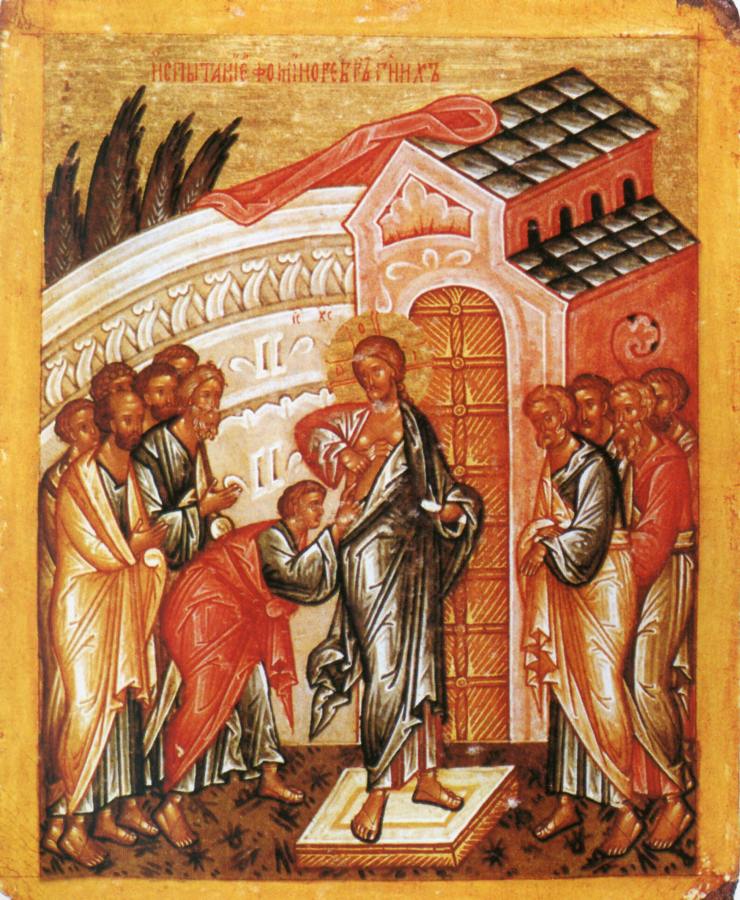

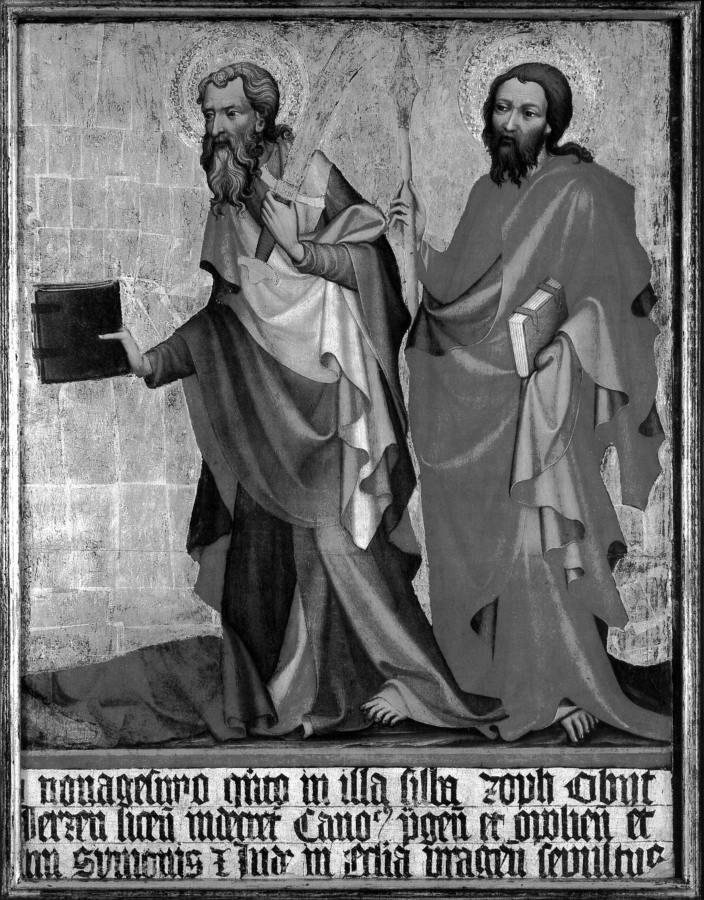

L'evangelista Giovanni riferisce che il più grande scettico fu l'apostolo Tommaso. Gesù apparve ai suoi discepoli mentre erano seduti a casa, chiusi dentro per paura dei Giudei. “Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo". Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!". (Giovanni 20:24-29). Vedi Fig. 5.22 .

.

11.3. GLI APOSTOLI INCREDULI E GLI ATENIESI INCREDULI.

Quindi, secondo i Vangeli, non solo la gente comune, ma anche i discepoli, gli apostoli di Cristo, inizialmente non credettero alla notizia della Sua Resurrezione. E solo dopo qualche tempo misero da parte i loro dubbi e credettero.

Plutarco riporta la stessa cosa. Inizialmente, gli Ateniesi non si fidarono della notizia dell'esecuzione di Nicia. Erano confusi e spaventati. Tuttavia, quando la notizia fu confermata in modo attendibile, gli Ateniesi finalmente ci credettero.

È vero, gli evangelisti parlano della Resurrezione di Cristo e Plutarco dell'esecuzione di Nicia. Tuttavia, come ora sappiamo, entrambi gli eventi sono indissolubilmente legati. Poiché Nicia è molto probabilmente un riflesso fantasma di Cristo. E Cristo risorse il terzo giorno, cioè subito dopo la sua morte.

11.4. LA NOTIZIA DELLA RISURREZIONE DI CRISTO GIUNSE A GERUSALEMME DA LONTANO. LA NOTIZIA DELLA MORTE DI NICIA GIUNSE AD ATENE DAL REMOTO PORTO DEL PIREO.

I Vangeli narrano che Gesù apparve a due viandanti mentre camminavano lungo la strada per Emmaus, a circa sessanta stadi da Gerusalemme. Solo allora la notizia della Resurrezione di Cristo giunse agli abitanti di Gerusalemme.

Allo stesso modo, Plutarco riferisce che la notizia dell'esecuzione di Nicia arrivò per la prima volta al porto del Pireo. Ricordiamo che "il Pireo... è un porto ateniese a sud-ovest di Atene, sulla penisola del Pireo, a 10 miglia dalla città" [988:00], "Pireo". Il barbiere del Pireo, udita la sconvolgente notizia, si precipitò verso la città di Atene e solo dopo qualche tempo riuscì a informare gli arconti ateniesi.

Entrambe le versioni sottolineano che la notizia più importante giunse alla capitale da lontano. A proposito, vediamo ancora una volta la sovrapposizione dell'"antica" Atene alla Gerusalemme evangelica. Ovvero, a Zar-Grad = Troia.

11.5. L’APOSTOLO TOMMASO E IL BARBIERE DEI TESTI “ANTICHI”.

In questo racconto evangelico, viene chiaramente identificato l'apostolo Tommaso. È un fedele discepolo di Cristo, ma allo stesso tempo è scettico e non si fida delle dicerie. Solo toccando le ferite di Cristo e toccando il suo corpo, si convince che il Maestro è vivo, risorto (Fig. 5.23 e Fig. 5.24

e Fig. 5.24 ).

).

Allo stesso modo, l'intera storia di Plutarco ruota in modo piuttosto inequivocabile attorno a un BARBIERE che informò gli Ateniesi dell'esecuzione di Nicia. Il barbiere è il personaggio centrale di questa trama. A quanto pare, il barbiere di Plutarco è l'evangelista Tommaso. A proposito, da dove deriva la parola "barbiere" di Plutarco? Se è Tommaso, allora cosa potrebbe significare "barbiere"? Qui ricordiamo che un barbiere TAGLIA i capelli, rade barba e baffi. In latino, TAGLIARE = tondeo, TONSUM. Tuttavia, la parola TONSUM è piuttosto vicina a THOMAS, cioè alla pronuncia europea occidentale del nome Tommaso: tonsum = TNSM <---> THMS = thomas. Allo stesso tempo, la N latina suona come la H russa, che è scritta nello stesso modo della H latina. Pertanto, la N e la H latine potrebbero essere confuse. Inoltre, sono scritte in modo simile: l'inclinazione dell'asta orizzontale nella H potrebbe cambiare leggermente. In questo caso, gli scheletri non vocalizzati delle parole THSM e THMS sono ancora più simili e differiscono solo nella riorganizzazione.

Tuttavia, viene da pensare che gli editori scaligeriani del XVI-XVII secolo abbiano maliziosamente trasformato, sulla carta, il TOMMASO = THOMAS evangelico, nel “barbiere” di Plutarco che TONSA (TONSUM) le barbe. Di conseguenza, dalle pagine dell'opera “antica” è stata cancellata ogni traccia dei Vangeli. Il che, presumibilmente, era proprio il loro obiettivo.

Il barbiere di Plutarco PORTÒ UNA NOTIZIA A CUI NESSUNO CREDETTE, mentre l'evangelico Tommaso NON CREDETTE ALLA NOTIZIA CHE GLI ERA STATA PORTATA. A quanto pare, ci troviamo di fronte alla rifrazione dello stesso tema. Tuttavia, ribadiamo, “entrambi i personaggi”, sia Tommaso che il “barbiere”, sono al centro di questa storia.

11.6. L'APOSTOLO TOMMASO SOFFRÌ PER LA SUA FEDE. IL BARBIERE DI PLUTARCO FU TORTURATO A LUNGO.

È noto che l'apostolo "Tommaso SOFFRÌ nella città di Malipur (città indiana - Aut.) per aver convertito la moglie del governatore locale Tertiana e sua sorella Migdonia alla fede cristiana" [988:00], "Tommaso l'Apostolo". Molto probabilmente, l'apostolo Tommaso fu sottoposto a tortura. Si racconta inoltre che le sue reliquie furono poi trasferite dall'India alla città di Edessa. Si noti che, secondo la nostra ricostruzione, l'India "antica" non includeva solo il territorio dell'attuale penisola dell'Indostan. India era il nome dell'intera Rus' dell'Orda dal XIII al XVI secolo.

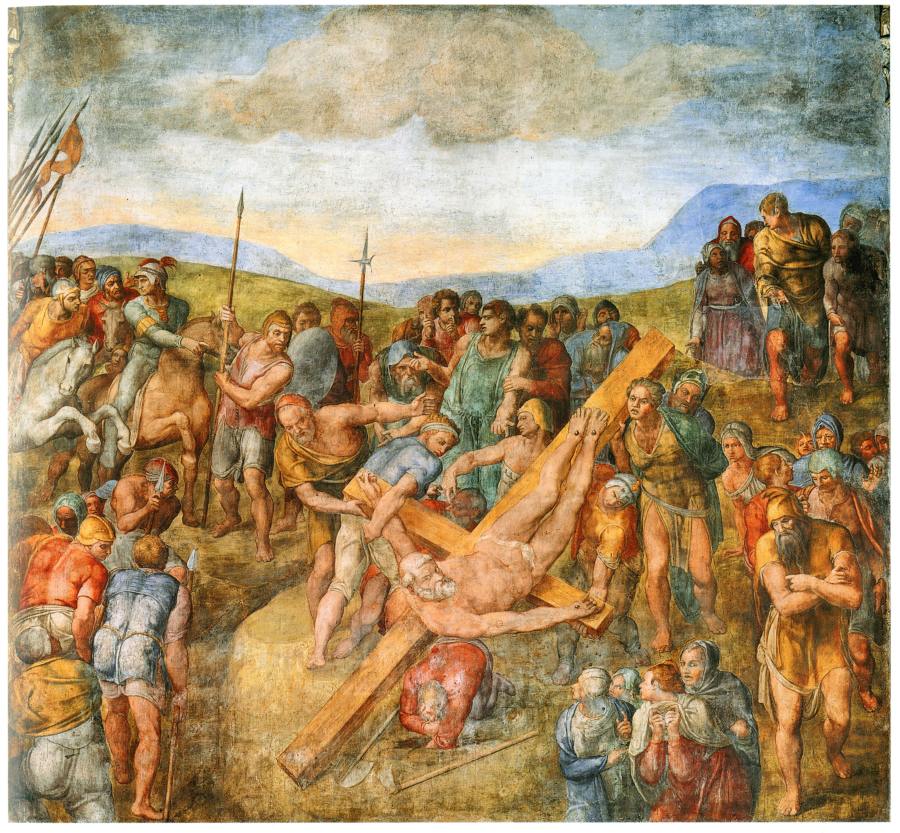

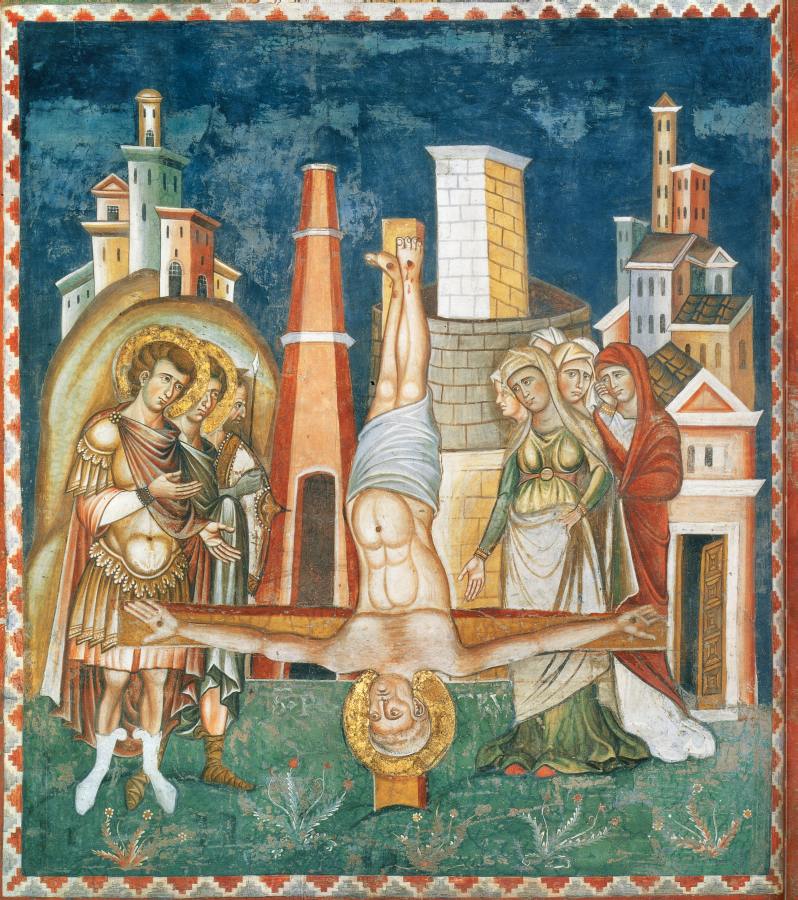

Plutarco racconta che il barbiere che portò la notizia fu dichiarato un FABULATORE, UN MILLANTATORE, e fu torturato a lungo, legato a una ruota. Tutto ciò ricorda molto i racconti sulla tortura di alcuni apostoli di Cristo, in particolare dell'apostolo Tommaso. I primi cristiani furono dichiarati sobillatori, ribelli e puniti pubblicamente, a volte con grande crudeltà (Fig. 5.25 , Fig. 5.26

, Fig. 5.26 ).

).

Plutarco, tra l'altro, racconta che il barbiere comunicò la sconvolgente notizia agli arconti ateniesi proprio lì, sulla piazza. Molto probabilmente, fu torturato "sulla ruota" in pubblico, di fronte a molti.

CONCLUSIONE. Notiamo una buona corrispondenza tra il racconto evangelico dell'apostolo Tommaso il miscredente e il racconto di Plutarco del barbiere a cui gli Ateniesi non credevano. La Figura 5.27 mostra un'antica immagine dell'apostolo Tommaso, vedi a destra.

mostra un'antica immagine dell'apostolo Tommaso, vedi a destra.

NOTA. Tra l'altro, Tucidide parla con estrema parsimonia di questo evento. Si limita a una sola frase: "Quando la notizia giunse ad Atene, per lungo tempo non vollero credere nemmeno ai resoconti attendibili dei guerrieri più stimati, che a stento riuscirono a fuggire dopo la sconfitta" [924], p. 353. Forse tale parsimonia si spiega con il fatto che il razionalista Tucidide non ritenne necessario toccare il racconto che parla del miracolo della Resurrezione di Cristo. Non credeva ai miracoli e quindi lo tralasciò silenziosamente.

12. LA PERSECUZIONE DEI PRIMI CRISTIANI E LA PERSECUZIONE DEGLI ATENIESI, COMPAGNI DI NICIA-CRISTO, SUBITO DOPO LA SUA MORTE.

Le cosiddette persecuzioni dei cristiani sono ben note nella storia dei primi secoli del cristianesimo, si vedano, ad esempio, Fig. 5.28 e Fig. 5.29

e Fig. 5.29 . Si ritiene che la Roma imperiale abbia duramente perseguitato i seguaci di Cristo fino a quando Costantino il Grande non accettò il cristianesimo e ne fece la religione di stato dell'Impero. Come abbiamo mostrato nel libro "Il Battesimo della Rus'", stiamo in realtà parlando della lotta tra il cristianesimo apostolico (popolare) e quello reale (ereditario) nel periodo tra il XIII e il XIV secolo, dopo la morte di Cristo. Solo nel 1380, lo zar-khan Dmitrij Donskoj, alias l'imperatore Costantino il Grande, a capo del cristianesimo apostolico, vinse la battaglia di Kulikovo, combattendo contro i sostenitori del cristianesimo ereditario guidati dal khan Mamai, e fece del cristianesimo apostolico la religione di stato dell'intero Grande Impero (mongolo). Pertanto, ci si dovrebbe aspettare che gli "antichi" Tucidide e Plutarco riflettano la persecuzione dei cristiani apostolici tra la fine del XII e il XIII secolo. La nostra conclusione è confermata. Ecco cosa dice Plutarco, ad esempio.

. Si ritiene che la Roma imperiale abbia duramente perseguitato i seguaci di Cristo fino a quando Costantino il Grande non accettò il cristianesimo e ne fece la religione di stato dell'Impero. Come abbiamo mostrato nel libro "Il Battesimo della Rus'", stiamo in realtà parlando della lotta tra il cristianesimo apostolico (popolare) e quello reale (ereditario) nel periodo tra il XIII e il XIV secolo, dopo la morte di Cristo. Solo nel 1380, lo zar-khan Dmitrij Donskoj, alias l'imperatore Costantino il Grande, a capo del cristianesimo apostolico, vinse la battaglia di Kulikovo, combattendo contro i sostenitori del cristianesimo ereditario guidati dal khan Mamai, e fece del cristianesimo apostolico la religione di stato dell'intero Grande Impero (mongolo). Pertanto, ci si dovrebbe aspettare che gli "antichi" Tucidide e Plutarco riflettano la persecuzione dei cristiani apostolici tra la fine del XII e il XIII secolo. La nostra conclusione è confermata. Ecco cosa dice Plutarco, ad esempio.

Dopo la morte di Nicia, gli Ateniesi sopravvissuti furono sottoposti a crudeli persecuzioni da parte dei vittoriosi Siracusani. "MOLTI ATENIESI MORIRONO NELLA CAVA PER LE MALATTIE E IL CATTIVO CIBO: venivano dati loro due cotile d'orzo e un cotile d'acqua al giorno, ma un numero considerevole di loro, quelli che venivano rapiti o si spacciavano per schiavi, venivano venduti. Venivano venduti come schiavi e MARCHIATI SULLA FRONTE CON UN MARCHIO A FORMA DI CAVALLO. Sì, c'erano alcuni che, oltre alla prigionia, dovettero sopportare anche questo. MA ANCHE IN TALI CONSEGUENZE ESTREME, BENEFICIARONO DI UN SENSO DI DIGNITÀ E DELLA LORO CAPACITÀ DI CONTROLLARE SE' STESSI. I loro padroni o li liberavano o li stimavano molto" [660], v.2, p.236.

Quest'ultimo motivo ci è ben noto anche dalla storia della persecuzione dei primi cristiani. Molti autori, compresi quelli "pagani", ne hanno unanimemente notato l'orgoglio, la fermezza e il disprezzo per la morte,  Fig. 5.30.

Fig. 5.30.

Tucidide parla anche dettagliatamente della persecuzione degli Ateniesi, sostenitori di Nicia-Cristo. "Inizialmente i Siracusani trattarono i prigionieri nelle cave con crudeltà. Un GRAN numero di loro fu tenuto in una stanza profonda e angusta. All'inizio soffrivano durante il giorno per i raggi cocenti del sole e per l'afa (poiché non avevano un tetto sopra la testa)... Stretti insieme in uno spazio angusto, erano costretti a svolgere tutte le funzioni naturali proprio lì. Inoltre, i cadaveri di coloro che morivano per ferite e malattie... giacevano proprio lì, ammucchiati l'uno sull'altro, e quindi c'era un tanfo insopportabile. Inoltre, i prigionieri soffrivano la fame e la sete. Per 8 mesi ricevevano solo una cotila d'acqua e 2 cotile di pane al giorno... Poi i Siracusani vendettero come schiavi tutti i prigionieri rimasti, tranne gli Ateniesi e i prigionieri siciliani e italiani che avevano preso parte alla campagna" [924], p. 352.

Come stiamo iniziando a capire, gli "antichi" Tucidide ed Erodoto qui descrissero la persecuzione dei primi cristiani alla fine del XII-XIII secolo d.C. Furono perseguitati con tutti i mezzi possibili: uccisi, venduti come schiavi, mandati ai lavori forzati, affamati e assetati, marchiati con ferri roventi come bovini, ecc. ecc. Tuttavia, la maggior parte dei cristiani ateniesi sopportò stoicamente il tormento, affidandosi alla propria fede in Cristo.

Passiamo ora alla vita del famoso ateniese Alcibiade. A quanto pare, è in larga misura un riflesso dell'apostolo Giuda.

13. L'ATENIESE ALCIBIADE È GIUDA ISCARIOTA. ALCIBIADE PROVENIVA DALLA FAMIGLIA DEGLI ALCMEONIDI E FU DISCEPOLO DI SOCRATE-CRISTO.

13.1. PLUTARCO SULLA GIOVINEZZA DI ALCIBIADE.

Plutarco sulla giovinezza di Alcibiade.

Poiché, come mostreremo, Alcibiade è almeno un riflesso parziale di Giuda Iscariota, alla fine conosceremo le informazioni più interessanti su Giuda che mancano nei Vangeli. Pertanto, presenteremo alcuni dettagli aggiuntivi tratti dalla "biografia antica" di Alcibiade, che illuminano intensamente l'immagine del Giuda evangelico, a volte da un punto di vista inaspettato.

Riporta Plutarco: “Pare che la famiglia di Alcibiade risalga come capostipite a Eurisace, il figlio di Aiace; da parte di madre, invece, egli era un Alcmeonide, in quanto nato da Dinomache, figlia di Megacle. Clinia, suo padre, si distinse combattendo all'Artemisio con una trireme allestita a proprie spese; in seguito, cadde sul campo combattendo contro i Beoti presso Coronea. Tutori di Alcibiade furono Pericle e Arifrone, figli di Santippo, e suoi parenti. Si racconta, e non a torto, che, per la sua fama, Alcibiade trasse non poco profitto dalla simpatia e dall'affetto che Socrate mostrava nei suoi confronti. Il nome della madre di Nicia, di Demostene, di Lamaco, di Formione, di Trasibulo e di Teramene, tutti personaggi illustri contemporanei di Alcibiade, non ci è mai capitato di conoscerlo. Nel caso di Alcibiade, invece, ci sono noti persino il nome della nutrice, Amicla, una donna della Laconia, e di Zopiro, il precettore, attestati l'uno da Antistene, l'altro da Platone …

Parlare della bellezza di Alcibiade, poi, è forse superfluo; basterà dire che essa, fiorente in ogni fase della sua vita - infanzia, adolescenza, maturità -, gli conferì un aspetto fisico gradevole e amabile. Non sempre, come sosteneva Euripide, anche l'autunno della bellezza è bello; ma per Alcibiade - e con lui pochi altri - le cose andarono proprio così: tali erano la prestanza e l'eccezionalità del suo fisico. Anche il suo difetto di pronuncia - dicono - si addiceva bene alla sua voce, aggiungeva anzi una grazia ricca di fascino al suo discorrere. Di questa particolarità fa menzione anche Aristofane quando canzona Teoro:

«Così mi disse Alcibiade con la sua pronuncia blesa:

"Lo scolgi Teolo? Ha la testa di un colvo".

Aveva ragione, in quel caso, Alcibiade a usare la "l" invece della "r"!».

E Archippo, prendendosi gioco del figlio di Alcibiade, diceva: «Cammina con movenze effeminate, strascina il mantello, per sembrare il più possibile simile a suo padre, e ha l'aria affettata, adopra la "l" per la "r"».

Quanto a carattere, si mostrò in seguito assai volubile e incostante, come è naturale quando si verificano avvenimenti importanti e variano i casi della vita. Ebbe molte e violente passioni, e la più accesa fu lo sfrenato desiderio di essere sempre il primo - com'è evidente dalle storie che si ricordano della sua giovinezza …

Quanto a carattere, si mostrò in seguito assai volubile e incostante, come è naturale quando si verificano avvenimenti importanti e variano i casi della vita. Ebbe molte e violente passioni, e la più accesa fu lo sfrenato desiderio di essere sempre il primo - com'è evidente dalle storie che si ricordano della sua giovinezza. Una volta, nella lotta, semisoffocato dall'avversario, per non cadere, si tirò verso la bocca le braccia del rivale, e gli azzannò le mani. L'avversario, mollata la presa, protestò: «Alcibiade, tu mordi come le donne!». «No», fu la risposta, «come i leoni!» ...

Nel libello diffamatorio di Antifonte contro Alcibiade, c'è anche scritto che ancora ragazzo scappò di casa per andare a vivere con Democrate, uno dei suoi amanti; Arifrone intendeva darne pubblica notizia. Ma Pericle glielo impedì, asserendo che se era morto, il proclama lo avrebbe fatto sapere solo un giorno prima, se, invece, era vivo sarebbe stato come defunto per il resto dell'esistenza. Antifonte aggiunge, inoltre, che Alcibiade avrebbe ucciso uno dei suoi nella palestra di Sibirtio, colpendolo con una mazza di legno …

Ormai erano in molti - e tutti di alti natali - a raccogliersi intorno ad Alcibiade e a trattarlo con rispetto; ma, mentre era evidente che gli altri restavano colpiti dallo splendore della sua giovinezza e per questo lo corteggiavano, l'amore di Socrate per lui era una prova evidente dell'inclinazione naturale del giovane alla virtù. Socrate, notando che questa dote traspariva e lampeggiava nel suo aspetto, ebbe paura della ricchezza, del rango e della folla di cittadini, stranieri e alleati in gara per lusingare e favorire Alcibiade. Si mise allora a proteggerlo, non tollerò che una pianta in fiore perdesse o lasciasse avvizzire il proprio frutto.” [660:1], pp. 335-337.

Inoltre: “La sorte, in realtà, non cinse e circondò mai nessun uomo dei cosiddetti beni al punto da renderlo insensibile alla filosofia e inaccessibile ai discorsi che hanno franchezza e mordente. Così Alcibiade, viziato sin da piccolo, dissuaso da chi gli stava intorno e voleva solo compiacerlo dal prestare orecchio a chi, invece, voleva consigliarlo e educarlo, un bel giorno, grazie alla sua indole sana, scoprì Socrate e gli si accostò, allontanandosi dai suoi ricchi e illustri amanti. In poco tempo ne divenne assiduo frequentatore; e, dando retta alle parole di quell'amante, che non cercava piaceri effeminati né domandava baci e carezze, ma gli comprovava il marcio del suo animo e ne reprimeva la vuota e sciocca vanità, «come un gallo sconfitto abbassò le ali» ...

Egli considerò l'opera di Socrate realmente un aiuto da parte degli dèi, interessati alla cura e alla salvaguardia dei giovani …

Cominciò, così, a disprezzare sé stesso e ad ammirare Socrate, ad amarne la filosofia e ad avere rispetto per la sua virtù: senza neanche accorgersene, fece propria, come dice Platone, «un'immagine dell'amore che è risposta ad altro amore». Tutti si meravigliavano a vederlo dividere i pasti con Socrate, a esercitarsi con lui nella lotta e ad accoglierlo nella sua tenda; con gli altri spasimanti, invece, era duro e per nulla conciliante, alcuni, poi, li trattava con altezzosità, come fece con Anito, figlio di Antemione …

L'amore di Socrate, che pure doveva competere con molti potenti rivali, aveva talvolta la meglio su Alcibiade: le parole del filosofo avevano presa su di lui per la sua buona indole, ne toccavano il cuore, portandolo addirittura alle lacrime. Ma a volte, cedeva ai suoi adulatori, che lo adescavano con mille piaceri; allora, si allontanava da Socrate e bisognava dargli la caccia proprio come a uno schiavo fuggitivo, anche se poi Alcibiade rispettava e temeva solo Socrate, mentre per gli altri nutriva disprezzo. Cleante era solito dire che Socrate prendeva l'amato per l'orecchio, e lasciando ai suoi rivali numerose altre «prese» da lui trascurate (e intendeva ventre, sesso e gola). Alcibiade, in effetti, era particolarmente incline al piacere: ci induce a sospettarlo anche la sregolatezza, di cui parla Tucidide, del suo tenore di vita. Quelli che lo corrompevano, facendo leva soprattutto sulla sua ambizione e sul desiderio di fama, lo spingevano anzitempo a realizzare grandi progetti …

Come il ferro, ammollito dal fuoco, si solidifica di nuovo a contatto con il freddo e si ricompatta nelle sue particelle, così Socrate, tutte le volte che lo sorprendeva gonfio di lussuria e vanità, piegandolo e serrandolo con la parola, lo rendeva modesto e docile: e gli faceva capire di quante cose mancasse per raggiungere la virtù …

Ancora giovinetto, prese parte alla spedizione militare contro Potidea, condivise con Socrate la tenda e se lo trovò al fianco come compagno d'armi. Ci fu uno scontro particolarmente duro e entrambi si distinsero per il valore. Allorché Alcibiade cadde a terra ferito, Socrate gli si piazzò davanti, lo protesse e lo mise in salvo insieme alle armi, sotto gli occhi di tutti.” [660:1], pp. 338-340.

Plutarco continua: “Ipparete, moglie obbediente e affezionata, soffriva di questo suo matrimonio, perché il marito passava il suo tempo con etere, straniere e cittadine: alla fine abbandonò il tetto coniugale e andò a vivere da suo fratello. Alcibiade non se ne dette pensiero e continuò a divertirsi: così Ipparete fu costretta ad avanzare all'arconte la richiesta di divorzio, e non tramite terzi, ma personalmente. Mentre si stava recando dal magistrato come prescriveva la legge, Alcibiade le piombò addosso, la afferrò per un braccio e la trascinò per la piazza, dirigendosi verso casa: nessuno osò opporsi o strappargliela di mano. E così la donna continuò a vivere con lui sino alla morte, che sopraggiunse poco tempo dopo, mentre Alcibiade navigava verso Efeso …

I suoi allevamenti di cavalli divennero famosi, anche perché possedeva un ingente numero di carri. Nessun altro mai, né privato cittadino né re, fece gareggiare alle Olimpiadi ben sette equipaggi: lui solo ne fu in grado. L'aver riportato la vittoria - conquistando il primo e il secondo posto, e anche il quarto, in base alla testimonianza di Tucidide, o il terzo, stando a Euripide - supera, poi, per gloria e splendore ogni aspettativa di chi nutre alte ambizioni in questo campo.” [660:1], pp. 341-343.

Facciamo una pausa e riflettiamo su quanto detto.

13.2. NUOVE TRACCE DI CORRISPONDENZA TRA L'"ANTICO" ALCIBIADE E IL GIUDA ISCARIOTA DEL VANGELO.

- ALCIBIADE DELLA FAMIGLIA DEGLI ALCMEONIDI E “L'AVIDO GIUDA, AFFAMATO DI MONETE”.

In precedenza abbiamo già formulato l'idea che il nome stesso della stirpe di Alcibiade - ALCMEONIDI - potrebbe derivare dall'espressione slava ALKAJU MONETY, ovvero VOGLIO MONETE, DENARO. In questo caso MONETA deriva da MENYAT, MENYAU, che significa CAMBIARE, SCAMBIARE. Inoltre, il nome ALK-IVIAD potrebbe derivare da una leggera distorsione della combinazione di parole ALKAJU+IUDU, poiché le lettere latine V e U a volte venivano confuse e si trasformavano l'una nell'altra.

La questione, ovviamente, non riguarda le tracce linguistiche, ma il fatto che Alcibiade è davvero descritto dalle cronache antiche come un uomo estremamente avido e avaro. Tuttavia, l'avidità è una delle caratteristiche principali del Giuda evangelico, che tradì Cristo per trenta denari. Aggiungiamo che la famiglia ateniese degli Alcmeonidi si era guadagnata una cattiva reputazione. Erodoto, ad esempio, accusa gli Alcmeonidi di astuzia [163], p. 305.

Allo stesso tempo, suscita interesse l'eccezionale attenzione riservata ad Alcibiade e in generale agli Alcmeonidi dai “classici”. Come giustamente osserva Plutarco, ai suoi tempi erano già andati perduti, ad esempio, i nomi delle madri di grandi uomini come Nicocere e Demostene. Ma i nomi dei genitori di Alcibiade e persino della sua balia e del suo educatore, sono rimasti nella storia. I Vangeli parlano di Giuda in modo molto succinto, il che è naturalmente spiegabile per il suo ruolo negativo nella vita di Cristo. Il fatto che Plutarco e Tucidide, al contrario, descrivano Alcibiade in modo molto dettagliato, significa probabilmente che appartenevano a persone che guardavano a Giuda-Alcibiade, anche se a volte con scetticismo, con grande rispetto e comprensione. Questo punto di vista traspare anche dagli antichi testi rabbinici, che parlano benevolmente di Giuda Iscariota [307]. Non a caso abbiamo già riscontrato più volte che Plutarco e Tucidide in alcuni casi aderiscono al punto di vista ebraico.

- SOCRATE-CRISTO E IL SUO DISCEPOLO ALCIBIADE-GIUDA.

Abbiamo già dimostrato che il filosofo “antico” Socrate è un riflesso di Cristo. Plutarco riporta che il giovane Alcibiade era suo ALLIEVO, e uno dei suoi allievi preferiti. Di conseguenza, Alcibiade deve essere uno degli apostoli di Cristo. Chi esattamente? Le nostre precedenti considerazioni indicano che può trattarsi solo di Giuda Iscariota. È interessante notare che, secondo Plutarco, Socrate, cioè Cristo, e Alcibiade, cioè Giuda, erano grandi amici, conversavano molto, mangiavano insieme, vivevano nella stessa stanza, combattevano insieme, si difendevano a vicenda nelle battaglie. Tutto ciò indica una stretta amicizia. Ora cominciamo a capire meglio perché in alcuni casi, guardando attentamente le vecchie cronache, i “classici antichi” del XV-XVII secolo confondevano Cristo e Giuda. Mescolavano le informazioni su due persone vicine, le cui vite erano fortemente intrecciate. Di seguito troveremo nuovi esempi lampanti della confusione tra Cristo e Giuda.

A proposito, Plutarco sottolinea che il padre di Alcibiade si chiamava CLINIA. Tuttavia, abbiamo già visto che uno dei riflessi di Cristo nelle pagine della “storia antica” era CILONE = Kolyada, Nicola, Nikolai. I nomi CILONE e CLINIA sono praticamente identici. Quindi viene da pensare che Clinia non fosse il vero padre di Alcibiade, ma il suo padre spirituale, per così dire. Cioè, sotto il nome di Clinia, qui probabilmente ricompare Cristo-Cilone. Si nota inoltre che fu proprio grazie alla protezione di Socrate-Cristo che il giovane Alcibiade-Giuda divenne famoso e acquisì autorità ad Atene = Zar Grad.

- ALCIBIADE IL BALBUZIENTE.

Il fatto stesso di balbettare non significa nulla di particolare. Tuttavia, nel flusso delle corrispondenze che emergono tra Alcibiade e Giuda, la cosa attira immediatamente l'attenzione. Il fatto è che nel XVIII-XIX secolo alcuni autori, per vari motivi, iniziarono ad associare la balbuzie proprio all'appartenenza all'ambiente ebraico. Questa opinione è rimasta anche nel XX secolo. Quindi, forse, il riferimento specifico di Plutarco e di altri autori “antichi” (vedi sopra) alla balbuzie di Alcibiade significa ancora una volta che volevano sottolineare il suo legame con l'ebraismo.

- DA BAMBINO ALCIBIADE MORDEVA GLI ALTRI BAMBINI. ANCHE IL GIOVANE GIUDA MORDEVA LE PERSONE E CERCAVA DI MORDERE GESÙ.

Plutarco descrive la seguente scena forte. Il giovane ALCIBIADE lotta con un avversario e improvvisamente LO MORDE ALLE MANI, quasi perforandole. Questi, provando apparentemente un dolore lancinante, lascia andare Giuda confuso.

È molto interessante che letteralmente la stessa cosa sia riportata anche riguardo a GIUDA Iscariota. Il “Vangelo dell'Infanzia” arabo riporta la seguente storia, che abbiamo già incontrato sopra in relazione a Giuda. Riportiamo ora questo frammento per intero.

"Nella stessa città (dove viveva Gesù da ragazzo - Aut.) c'era un'altra donna, il cui FIGLIO ERA TORMENTATO DA SATANA. SI CHIAMAVA GIUDA, e ogni volta che lo spirito maligno si impossessava di lui, CERCAVA DI MORDERE COLORO che gli stavano vicino. E se era solo, SI MORDEVA LE MANI E IL CORPO. La madre di questo infelice, avendo sentito parlare della signora Maria e di suo Figlio Gesù, si alzò e, tenendo il figlio tra le braccia, lo portò da Maria. In quel momento Giacomo e Giuseppe portarono fuori di casa il Bambino Gesù, perché giocasse con gli altri bambini... Giuda si avvicinò e si sedette alla destra di Gesù. E quando Satana cominciò a tormentarlo, come al solito, iniziò a colpirlo al fianco destro, così che Gesù pianse. E in quel momento Satana uscì dal bambino sotto forma di un cane rabbioso. Era Giuda Iscariota... che tradì Gesù; e il costato che egli colpiva era quello che i Giudei avevano trafitto con la lancia" [307], pp. 278-279.

Davanti a noi abbiamo, molto probabilmente, due riflessi della stessa vicenda. Uno è quello di Plutarco, l'altro è nel testo del Nuovo Testamento. Secondo Plutarco, anche il ragazzo Alcibiade combatte con un altro ragazzo, il cui nome non viene menzionato, e lo morde forte alle mani. È chiaro che Plutarco qui ha omesso il nome di Cristo. O aveva dimenticato la vecchia storia, oppure voleva appositamente confondere le acque.

Vediamo una buona concordanza tra la tradizione greca "antica" e quella neotestamentaria.

- ALCIBIADE-GIUDA È DESCRITTO COME UN UOMO INTELLIGENTE, MA ESTREMAMENTE DISINIBITO E SENZA PRINCIPI.

Tutto il racconto di Plutarco è permeato da un unico tema: Alcibiade è un uomo eccezionalmente capace, intelligente, brillante, ma allo stesso tempo incredibilmente dissoluto, depravato, arrogante, presuntuoso, incontrollabile. Una combinazione di mente brillante e profondo vizio. Anche Tucidide lo descrive in modo simile, come vedremo più avanti.

Tutto ciò non contraddice l'immagine evangelica di Giuda. E se si considera la corrispondenza che abbiamo già individuato tra l'apostolo Giuda e l'antico Temistocle, la corrispondenza tra tutti e tre i duplicati - Giuda Iscariota, Temistocle e Alcibiade - diventa del tutto evidente. Tutto ciò che Plutarco dice di Alcibiade, in generale, era già stato detto in precedenza a proposito di Temistocle. La formulazione è diversa, le azioni sono leggermente diverse, ma il senso generale emerge chiaramente.

Plutarco dice: "Alcibiade era considerato il principale responsabile dell'uccisione di TUTTI GLI ADULTI di Melos... Si ritenevano molto azzeccate le parole di Arquestrato, secondo cui la Grecia non avrebbe potuto sopportare due Alcibiadi. Una volta Timone, incontrando Alcibiade trionfante... disse: “Fai bene ad avere successo, figlio mio, PERCHÉ IN TE CRESCE UN GRANDE MALE PER TUTTA QUESTA GENTE”. Alcuni risero, altri lo insultarono, ma alcuni rifletterono a lungo su queste parole. Così era incerta l'opinione su Alcibiade a causa della sua natura instabile" [660:1], p. 348.

Plutarco aggiunge: "Per quanto riguarda gli affari di Stato, gli uomini intelligenti si tenevano lontani da Alcibiade a causa della sua sfacciataggine smisurata, della sua maleducazione e della sua adulazione volgare, con cui cercava di ingraziarsi il popolo... Alcibiade come uomo di Stato era bugiardo e insincero, su questo non ci possono essere dubbi. La cosa che più gli viene rimproverata è di aver teso un tranello e di aver ingannato, come racconta lo storico Tucidide, gli ambasciatori spartani, violando così la pace" [660:1], p. 407.

In un altro punto Plutarco aggiunge: "A quel tempo Alcibiade cominciò ad attirare a sé gli Ateniesi, anch'egli UN EGOISTA CERCATORE DEL FAVORE DEL POPOLO, ma non così sfacciatamente arrogante come Cleone. Era simile alla fertile terra d'Egitto, che, si dice,

... fertile

produce molti cereali, buoni e salutari, ma anche cattivi e velenosi.

Generosamente dotato dalla natura, passava da un estremo all'altro ed era preso dalla passione per i cambiamenti radicali. Per questo, anche dopo essersi liberato di Cleone, Nicia non riuscì a riportare la calma e la tranquillità in città... perché, a causa della SFERZANTE AMBIZIONE di Alcibiade, fu trascinato in una nuova guerra" [660], vol. 2, pp. 219-220.